Rapport principal Mali - comite de liaison de la route transsaharienne

Page 1 sur 50 841053040

PRESENTATION.

Rappel historique de la Route TransSaharienne (RTS),

Le Sahara est un immense espace désertique, aride, inhospitalier et fort peu habité

(moins de 5 habitants au km2).

Il s'étend sur près de 5 000 km, d'est en ouest, de l'Atlantique à la Mer Rouge et

2 000 km du nord au sud.

Le Sahara vit grâce à une organisation sociale dans laquelle les nomades et les

sédentaires coexistent en symbiose. Les uns, caravaniers, ont une économie pastorale, les

autres, sédentaires, habitent les oasis et sont les gardiens des points d'eau, des haltes et

des cultures".

Les limites de cet espace sont généralement définies par des facteurs biologiques

et climatiques. Les isohyètes de 100 mm/an constituent l'enveloppe climatique moyenne,

quoique dans certaines régions il ne pleut pas certaines années.

Les échanges commerciaux et socioculturels à travers le Sahara tirent leur origine

de l’histoire ancestrale. Ils ont été gravés par d’illustres historiens et écrivains à travers

les âges pour la postérité.

Pietro Laureano affirmait dans son livre " le Sahara jardin méconnu" : «Comme la

Méditerranée, le Sahara n'a jamais constitué une barrière entre les différents peuples et

les civilisations. Depuis l'antiquité la plus lointaine jusqu'au moyen âge, et alors

qu'affluait en Europe l'or du Sahara qui servait à la frappe des monnaies, le désert

s'inscrivait dans un contexte international d'échanges commerciaux ».

Ainsi, l'établissement d'un courant continu d'échanges transsahariens remonterait

au 8ème siècle et l'initiative reviendrait à la dynastie Rostémide de Tahert ( 776-921). Les

commerçants empruntaient surtout la voie centrale Sédrata-Tadamakka-Gao (pistes

chamelières), mais aussi la route Sijilmasa-Awdaghost-(Empire du Ghana). L'or, l'ivoire,

le sel, les dattes, les tissus et le henné constituaient les principaux éléments de ce

commerce.

Le grand Atlas Africain rapporte qu'à la fin du 11ème siècle l'Empire du Ghana

connut son apogée et fonda sa richesse sur l'exploitation des mines d'or du Haut Sénégal

et du Haut Niger d’une part, mais aussi et surtout de ses relations commerciales

transsahariennes intenses par les pistes de l'Ouest d’autre part.

A la fin du 15ème siècle, l'arrivée des Portugais sur les côtes au Sud et à l'Ouest du

Sahara par la voie maritime eut des conséquences lourdes sur la vie et l'économie du

désert en particulier, et celle du continent africain en général.

Page 2 sur 50 841053040

Le passage des commerçants par le Golfe de Guinée pour l'accès aux régions

aurifères, aux produits tropicaux, à la traite des esclaves, etc… provoqua le

désintéressement pour la route des caravanes.

La colonisation Française au Maghreb s’accompagna de mesures protectionnistes,

(barrières douanières en Algérie) qui taxaient les produits africains aux deux tiers de leur

valeur.

Ainsi les échanges séculaires que connaissaient les deux rives du Sahara

ralentirent et le commerce transsaharien perdit sa prospérité.

L'idée d'une liaison transsaharienne réapparut en France en 1860, sous la forme de

projet de chemin de fer, naturellement, puisque c’était le moyen de communication à la

mode à cette époque. L'industrie automobile n’étant pas encore très développée.

De 1875 à 1904 une vingtaine de projets et de tracés potentiels furent ébauchés et

étudiés. Le projet finalement retenu, en 1930 devait relier Oujda en Algérie à Tessalit au

Mali, en passant par Bechar et Reggane. De Tessalit le projet se séparait en deux

branches, l'une vers Niamey par Gao, l'autre vers Ségou par Tombouctou c'est à dire par

le delta du Niger. La capacité de transport était estimée à 4 millions de tonnes de frêt

(dans les 2 sens) et 24 000 voyageurs par an. Il suffirait alors de construire une

transversale d'Oujda à Alger pour mettre cette dernière à 3 jours de train de Ségou.

Les objectifs annoncés par les projets du Transsaharien étaient initialement

stratégiques, doublés, par la suite, d’intérêts économiques. Il s'agissait tout d’abord,

grâce au Transsaharien, de prolonger l'empire colonial vers l'Afrique profonde afin de

contrer les influences Marocaines et Libyennes au Sahara, et ensuite d'atteindre le delta

du Niger afin de le transformer en une région productrice de coton grâce aux eaux du

fleuve Niger.

Le premier tronçon du projet rebaptisé « Méditerranée(Mer)-Niger(Fleuve) » ne se

réalisera qu'en 1942 et atteindra Bechar (Kenadsa) en passant par la ville Marocaine de

Bouarfa. En 1948 le rail sera posé jusqu'à Abadla (275 km) qui sera en fait le terminus.

Au Mali, la construction du Pont-Barrage de Markala et la liaison ferroviaire

Ségou-Markala-Niono vers Tombouctou relevaient du projet Mer-Niger.

Finalement, il ne fut construit que 275 km de chemin de fer, au Magrheb, sur les

2 754 km de Mer-Niger prévus. Le rêve de la boucle du Niger ne se réalisa pas.

Une fois les indépendances politique acquises dans les années 1960, les pays

riverains du Sahara, guidés par une communauté de destin et par la volonté de restaurer

les liens économiques et socioculturels séculaires, ont décidé de conjuguer leurs efforts

pour la construction d'une infrastructure routière.

En 1964, à l'initiative de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique (CEA),

l'Algérie, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, la République Arabe Unie (Egypte),

Page 3 sur 50 841053040

le Tchad et la Tunisie se réunirent à Alger pour ranimer et revigorer l’édification d'un

projet transsaharien.

Un mandat fut donné à un Comité composé de l'Algérie, du Mali, du Niger et de la

Tunisie pour mener les études indispensables à la définition du type d'infrastructure à

réaliser (rail ou route), et au choix du tracé le plus économique.

En 1966, les quatre pays décidèrent d'institutionnaliser le Comité en le dotant de la

personnalité juridique, « Comité de Liaison de la Route Transsaharienne (CLRT) » qui

fut chargé de la réalisation de la Route TransSaharienne (RTS) (études et recherche des

financements pour la construction).

En décembre 1972, les études techniques de la Route Transsaharienne furent

lancées par le bureau « TransSaharian Consortium » grâce à un financement de

l'Organisation des Nations Unies pour le Développement (PNUD). L’étude prenait en

charge les deux branches situées au Sud de Tamanrasset : Tamanrasset-Arlit 600 km vers

le Niger et Tamanrasset- Tin Zaouaten-Kidal-Gao 1100 km vers le Mali. Les études de la

partie située au Nord de Tamanrasset vers Oran et Alger ont été financées par l'Algérie.

Les actions de construction de la Route TransSaharienne (RTS) sont en cours dans

chacun des pays, cependant le constat aujourd’hui en 2002 est que, la Route

TransSaharienne telle qu’envisagée par nos dirigeants au lendemain des indépendances

en 1960, ressemble toujours à un projet virtuel, à l’image de Mer-Niger, au grand dam

des populations sahariennes, ce qui a suscite de nombreuses et récurrentes interpellations

des responsables actuels, dont celle du Ministre chargé des Travaux Publics du Mali

devant l’Assemblée Nationale par le Député de Abeïbara en ces termes : « en 2001, est-il

encore aussi difficile de joindre Ségou à Marseille qu’il l’était en 1860 » ?

Les différents tronçons du projet inter-état de la Route TransSaharienne

doivent-ils continuer à être assujettis à des recherches de financements nationaux,

eux-mêmes soumis à des impératifs de rentabilité économique peu probante et de

prioritisation, ou doivent-ils être intégrés dans un projet global de route tel que

recommandé par le NEPAD?

Les habitants du Sahara voudraient rappeler à leurs Dirigeants que s’il est

universellement admis que les Hommes, pour vivre, ont d’abord besoin de « pain »,

il n’en demeure pas moins établi aussi, que les Peuples, pour survivre, ont surtout

besoin de communiquer.

La présente étude commandée par le CLRT tente de contribuer à cette dernière

approche en décrivant l’organisation du transport au Mali et les échanges commerciaux,

spécifiquement dans le cadre de la RTS, aux fins d’une harmonisation des systèmes du

CLRT, prélude à leur intégration attendue.

Page 4 sur 50 841053040

I. ORGANISATION DU TRANSPORT AU

MALI.

I.1. CADRE GENERAL DE L’ACTIVITE TRANSPORT.

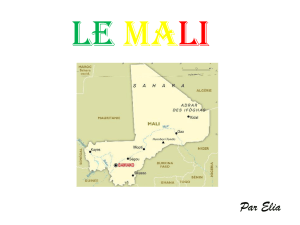

I.1. a. PRESENTATION SUCCINTE DU MALI.

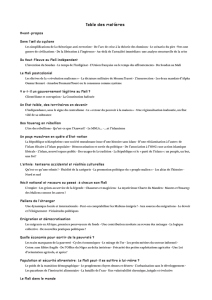

LEGENDE

FLEUVES NIGER ET SENEGAL

ROUTE TRANSAHARIENNE ET INTERCONNEXIONS

CHEMIN DE FER BAMAKO-DAKAR

RESEAU ROUTIER PRINCIPAL

AEROPORTS PRINCIPAUX

Page 5 sur 50 841053040

Le Mali est un vaste pays continental situé en Afrique de l’Ouest. Il couvre une

superficie de quelques 1.241.043 km² et est peuplé d'environ 11,5 millions d'habitants avec

un taux de croissance moyen de 2,1 % par an. Il partage avec sept (7) autres pays voisins,

(Algérie, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal, et Mauritanie), dont cinq

côtiers, des frontières terrestres communes s’étalant sur 7 200 km.

La densité humaine moyenne est de neuf (9) habitants/km2, répartie inégalement sur

le territoire.

Le pays est subdivisé en huit (8) régions administratives (Kayes, Koulikoro, Sikasso,

Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal) et un district (Bamako), totalisant 701 communes

urbaines et rurales. Les trois Régions Administratives de la zone septentrionale

(Tombouctou,Gao et Kidal), couvrent 2/3 du territoire national avec 11 % de la population.

Le relief est peu accidenté avec une végétation clairsemée au centre et arbustive au

sud, le climat est désertique au nord, sahélien au centre, et soudanien au sud du pays.

La population, multiraciale, est constituée à 80% de ruraux qui s’occupent

fondamentalement d’agriculture, d’élevage, de pêche et d’artisanat.

Le Produit Intérieur Brut (PIB) est de 250 dollars US par habitant.

Deux grands fleuves traversent le pays, le Niger du sud au nord-est sur 1.700 km

environ est navigable 5-6 mois/an, et le Sénégal à l’ouest sur 850 km est navigable 3-4

mois/an à partir de Kayes vers le Sénégal.

Une ligne de chemin de fer « Dakar-Niger », longue de 729 km au Mali, assure la

liaison avec le port de Dakar (Sénégal).

Les infrastructures aéronautiques se composent de quatre aérodromes internationaux,

huit aérodromes principaux, dix neuf aérodromes secondaires et quatre aérodromes privés.

Les aérodromes à desserte régulière sont au nombre de neuf dont cinq disposent d’une piste

revêtue.

Le réseau routier couvre environ 50 000 km, dont 17 156 viables, sur lesquels 13 004

km sont classés.

Il est constitué de 3 638 km de routes revêtues en enduit superficiel (ou en

construction) assurant principalement les liaisons internationales, de 2 388 km de routes en

terre moderne, 6 359 km de pistes améliorées et quelques 37 615 km de pistes saisonnières.

Le réseau routier draine 80% du trafic international pour l’approvisionnement du

pays, sur lesquels 75% transitent par le corridor ivoirien.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

1

/

50

100%