Chapitre 2.8.2.

Manuel terrestre de l’OIE 2005 1039

CHAPITRE 2.8.2.

TULARÉMIE

RÉSUMÉ

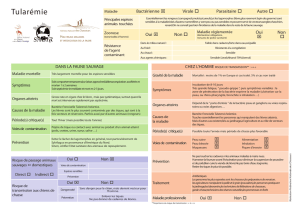

La tularémie est une zoonose causée par Francisella tularensis. L’agent causal est un bâtonnet

coccoïde, 0,2 à 0,5 µm

×

0,7 à 1,0 µm, non mobile, non sporulé, aérobie obligatoire avec une

température optimale de croissance de 37°C. Il est oxydase-négatif, légèrement catalase positif et

requiert de la cystéine pour sa croissance. Il infecte naturellement les lagomorphes (lapins et

lièvres) et les rongeurs, spécialement les petits rongeurs (campagnols et rats musqués) et les

castors. Beaucoup d’autres mammifères et plusieurs espèces d’oiseaux peuvent également être

infectés. Parmi les animaux domestiques, le chat semble pouvoir être un porteur de la bactérie.

Deux types de F. tularensis sont décrits sur la base des caractéristiques de culture, d’épidémiologie

et de virulence dans certain hôte. La tularémie est largement répandu dans l’hémisphère Nord et

est normalement absente des tropiques et de l’hémisphère Sud. Francisella tularensis tularensis

(Type A) est associé au lagomorphes en Amérique du Nord. La bactérie est transmise par les

tiques et les mouches piqueuses, est hautement pathogène pour l’homme et les lapins

domestiques et fermente le glycérol. Francisella tularensis palaearctica (Type B) infecte

principalement les rongeurs aquatiques (castors et rats musqués) en Amérique du Nord ainsi que

les lièvres et les petits rongeurs en Eurasie du Nord. Elle est transmise par l’eau ou par des

arthropodes, est moins virulente pour les humains et les lapins et elle ne fermente pas le glycérol.

En plus de la transmission vectorielle, la tularémie peut être transmise par contact direct avec des

animaux contaminés, ou par inhalations de contaminations environnementales, ou par ingestion de

viande peu cuite provenant d’animaux infectés ou d’eau contaminée.

La maladie se caractérise par de la fièvre, un état de dépression et une septicémie. Chez l’Homme,

il peut y avoir des ulcères ou des abcès au site d’inoculation (rarement vu chez les animaux), et une

hypertrophie nœuds lymphatiques. L’examen post mortem peut révéler une nécrose des nœuds

lymphatiques ainsi que de multiples foyers nécrotiques gris blanc, dans la rate, le foie, la moelle

osseuse et les poumons. Le volume de la rate est généralement augmenté.

Il est important de comprendre qu’il y a un risque élevé d’infection directe de l’Homme par contact

direct avec cet agent. Des précautions spéciales, incluant le port de gants, de masques et de

lunettes de protection sont de ce fait recommandées lorsqu’on a à manipuler du matériel infectieux.

Les équipements doivent être adéquats à la manipulation d’un agent pathogène de Classe 3 (voir

Chapitre I.1.6., « La biosécurité au laboratoire de microbiologie vétérinaire » ).

Identification de l’agent pathogène : la bactérie peut être mise en évidence dans des étalements

ou sur coupes fixes d’organes tels la rate, le fois, la moelle osseuse, le rein ou le poumon ainsi que

sur des étalements sanguins. Les méthodes immunologiques, comme l’immunofluorescence, sont

les plus sûrs moyens d’identifier la bactérie. Par la coloration de Gram, la bactérie apparaît comme

un très petit bâtonnet punctiforme Gram négatif, souvent difficile à distinguer en tant que bactérie.

Elle peut également être colorée par la coloration au May–Grunwald–Giemsa ou au phénol

thionine.

L’organisme a une croissance lente. Pour croître, il requiert l’utilisation du milieu Francis, McCoy et

Chapin ou de gélose glucose cystéine supplémenté avec du sang. Les colonies sont petites, rondes

et transparentes et n’apparaissent qu’après 48 h d’incubation. Sur le milieu Francis, les colonies

peuvent être confluentes et prendre une apparence laiteuse. S’il est nécessaire de les transporter,

les échantillons doivent être ensemencés dans des milieux stériles et stockés à 4 à 10°C pendant

quelques heures ou à –70°C si le transit doit être prolongé.

Chapitre 2.8.2. — Tularémie

1040 Manuel terrestre de l’OIE 2005

Le diagnostic de la tularémie peut se faire par infection expérimentale de souris ou de cochons

d’Inde par des tissus ou cultures infectés. Les animaux meurent entre 2 et 10 jours après l’infection

selon la virulence de l’organisme. La technique d’immunofluorescence permet de démontrer la

présence de F. tularensis dans les échantillons pathologiques.

Épreuves sérologiques : Les épreuves sérologiques sont utilisées pour le diagnostic chez

l’homme. Chez les espèces animales sensibles, leur utilisation est limitée puisque les animaux

meurent en général avant d’avoir développé des anticorps. Des études épidémiologiques peuvent

être conduites chez les animaux domestiques, dans les espèces relativement résistante comme les

moutons, les bovins, cochons, chiens, ongulés sauvages puisque ces espèces développent des

anticorps. Des espèces relativement résistantes de rongeurs et de lagomorphes peuvent également

être utilisées dans des études épidémiologiques. Des études sérologiques peuvent et sont

conduites chez les espèces sauvages comme les élans qui sont exposés à F. tularensis.

Spécifications applicables aux vaccins et aux produits biologiques à usage diagnostique :

Un vaccin atténué vivant est disponible pour la vaccination humaine dans les cas de forts risques

d’exposition aux formes virulentes de F. tularensis. Cependant, le vaccin n’est disponible que dans

des cas particuliers. L’efficacité de la vaccination peut être estimée par la démonstration de la

présence d’anticorps spécifiques et par la prolifération lymphocytaire en présence d’antigène de

F. tularensis.

A. INTRODUCTION

La tularémie est une zoonose due à Francisella tularensis. Elle existe naturellement chez les lagomorphes (lapins

et lièvres) et les rongeurs, notamment chez les petits rongeurs comme les campagnols, les rats musqués, ainsi

que chez les castors. Par ailleurs, une grande variété d’autres mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens et

d’invertébrés peuvent également être infectés (14, 15). La tularémie existe de manière endémique dans

l’hémisphère Nord. La maladie apparaît sous forme d’épisodes épizootiques dans beaucoup de pays en Amérique

du Nord, en Europe et au Japon tandis qu’elle apparaît uniquement sous forme de cas sporadiques dans d’autres

pays d’Europe ou d’Asie. Elle est très rarement déclarée dans des pays tropicaux ou de l’hémisphère Sud.

Quelques épisodes épizootiques apparaissent du fait de l’importation de lagomorphes infectés de manière sub-

clinique.

Deux types de F. tularensis sont reconnus sur la base de leurs caractéristiques de culture, de l’épidémiologie et

de la virulence. Francisella tularensis tularensis (Type A) est principalement associé aux lagomorphes en

Amérique du Nord. Elle est primairement transmise par les tiques ou les mouches piqueuses ou par contact direct

avec des lagomorphes infectés. Elle est très virulente pour l’Homme et les lapins domestiques. Elle fermente le

glycérol. Francisella tularensis palaearctica (Type B) infecte principalement les rongeurs aquatiques (castors et

rats musqués) et les campagnols dans le nord de l’Amérique du Nord, et les lagomorphes (lièvres) et les rongeurs

dans le nord de l’Eurasie. Elle est primairement transmise par contact direct ou par des moustiques mais peut

aussi être transmise par inhalation ou par l’ingestion d’eau ou de nourriture contaminées. Elle est moins virulente

pour l’Homme et les lapins domestiques et ne fermente pas le glycérol (1, 9, 10, 12).

Chez les animaux sensibles, les signes cliniques de grave dépression sont suivis par une septicémie fatale. Le

déroulement de l’infection requiert approximativement entre 2 et 10 jours chez les espèces sensibles et les

animaux sont en général morts au moment du diagnostic. La plupart des espèces domestiques ne manifeste pas

de signes de l’infection tularémique, mais elles développent des anticorps spécifiques après l’infection. Des cas

avec mortalité élevée causée par le type A peuvent exister chez le mouton (1, 12). Parmi les espèces

domestiques, le chat semble être un porteur de la bactérie (4).

A l’autopsie, les animaux morts de tularémie aiguë sont en général en bon état. Ils ont des signes de septicémie

caractérisée par des foyers de nécrose dans le foie, la moelle osseuse et la rate. En plus, la rate est

habituellement hypertrophiée. Les foyers de nécrose varient en taille, et dans certains cas peuvent être à peine

visible à l’œil nu. Les poumons sont en général congestionnés et oedémateux. Il peut y avoir des zones de

consolidation, de pneumonie fibrineuse ou de pleurésie. De la fibrine peut être présente dans la cavité

abdominale. Des foyers de nécrose sont souvent présents dans un ou plusieurs nœuds lymphatiques. Les nœuds

lymphatiques qui sont les plus touchés sont ceux des cavités abdominales et pleurales ainsi que ceux drainant les

extrémités. Dans les espèces moins sensibles, le tableau histologique peut ressembler à celui de la tuberculose

avec des granulomes chroniques dans le foie, la rate, les poumons et les reins.

Il y a un grand risque d’infection de l’Homme par F. tularensis, ceci est dû au fait que la dose infectante est

extrêmement faible et que les animaux infectés excrètent la bactérie dans les urines et les fèces. La

Chapitre 2.8.2. — Tularémie

Manuel terrestre de l’OIE 2005 1041

contamination peut se faire par simple contact. Des précautions adéquates, comme le port de gants, de masques

et de lunettes de protection pendant la manipulation de spécimens pathologiques ou de cultures doivent être

prises afin d’éviter une contamination humaine. Les équipements doivent répondre aux exigences de

manipulation d’un agent pathogène de classe 3, voir l’Appendice I.1.6.1. du Chapitre I.1.6., « La biosécurité au

laboratoire de microbiologie vétérinaire » de ce Manuel terrestre. Les pays qui n’ont pas accès à des laboratoires

nationaux ou régionaux équipés doivent envoyer leurs échantillons au Laboratoire de référence de l’OIE. Les

animaux inoculés expérimentalement et leurs excrétions sont particulièrement dangereux pour les humains.

B. TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC

1. Identification de l’agent pathogène

Francisella tularensis peut être mis en évidence dans des calques d’organe ou des coupes histologiques. Il peut

également être identifié par culture ou par inoculation animale. Cependant, F. tularensis peut être difficile à isoler

à partir d’animaux morts ainsi que de carcasses du fait de la présence d’autres bactéries. Comme le tableau post

mortem est variable, le diagnostic est parfois difficile et les méthodes immunologiques ou immunohistochimiques

sont préférables même si les réactifs sont parfois difficiles à obtenir. Il est parfois recommandé que les

échantillons fixés soient analysés dans des laboratoires équipés de réactifs et de méthodes appropriés, comme le

Laboratoire de référence de l’OIE (voir partie 3).

a) Préparations d’étalement

Les calques d’organe sont faits sur des lames de microscope afin d’obtenir des étalements d’organes

comme le foie, la rate, la moelle osseuse, les reins, les poumons ou de sang. La bactérie est abondante

dans ces étalements mais peut passer inaperçue du fait de sa petite taille (0,2 à 0,7 µm). Sa présence peut

être démontrée par marquage direct ou indirect avec des anticorps fluorescent. Il s’agit d’une technique de

diagnostic rapide spécifique et non dangereuse (8, 11, 13).

La coloration de Gram révèle un éparpillement de petites bactéries ponctiformes Gram-négative à la limite

de la lisibilité. L’utilisation d’huile à immersion augmente la visibilité des bactéries. Les bactéries peuvent

être difficilement distinguables des précipités de coloration.

b) Coupes histologiques

Les bactéries peuvent être mises en évidence sur des coupes en utilisant des méthodes

immunohistochimiques comme la technique d’immunofluorescence (11). Ce test est normalement réalisé sur

des échantillons de foie, rate ou de moelle osseuse, fixés dans du formol tamponné et montés dans la

paraffine. Les lames sont traitées avec du sérum de lapin anti-tularémie, lavées et traitées avec un sérum

anti-lapin de mouton conjugué à de l’isothiocyanate de fluorescéine. Les échantillons sont examinés sous

microscope à fluorescence. Un grand nombre de bactéries peuvent être visualisées dans des lésions

nécrotiques et dans le sang.

c) Culture

Francisella tularensis poussera sur un milieu ordinaire, bien que certaines souches peuvent parfois, pour

l’isolement initial pousser sur de la gélose au sang. La température de croissance optimale est de 37°C. Du

sang circulant, du foie, de la rate et de la moelle osseuse d’animaux moribonds doit être utilisés pour la

culture. Il est nécessaire d’utiliser des milieux spécifiques comme :

i) Le milieu Francis : Peptone agar contenant 0,1 % cystine (or cystéine) et 1 % glucose, auquel est

rajouté avant solidification 8 à 10 % de sang défibriné de lapin, cheval ou d’humain.

ii) Le milieux McCoy et Chapin : 60 g de jaune d’œuf dans 40 ml de solution normale saline. Mixer

délicatement et coaguler en chauffant à 75°C.

iii) L’agar Modifié Thayer–Martin : Milieu de base Glucose cystéine agar (GCA) - supplémenté par de

l’hémoglobine et de l’Iso VitaleX.

Les milieux peuvent être stockés 8 à 10 jours à 4°C. Les colonies qui poussent sur le milieu McCoy sont

petites, rondes et transparentes. Une meilleure croissance est obtenue sur le milieu Francis et sur l’agar

modifié Thayer-Martin avec des colonies confluentes qui ont une apparence laiteuse et une consistance

mucoïde. Sur chacun des milieux, les colonies n’apparaissent qu’au bout de 48 h après incubation à 37°C.

iv) L’agar GCA avec de la thiamine (BBL) : Quand on l’utilise avec du sang ajouté, le milieu est

communément référencé comme du GBCA et peut remplacer le milieu non commercialisé et original

Chapitre 2.8.2. — Tularémie

1042 Manuel terrestre de l’OIE 2005

décrit pas Down et al. (3). Suspendre 58 g de matériel sec dans 1 l d’eau distillée ou déminéralisée et

mixer vivement. Chauffer en agitant fréquemment et faire bouillir pendant 1min. Répartir dans des

tubes et stériliser par autoclavage à 118-121°C pendant 15 min.

Pour des volumes plus important de milieu de culture, autoclaver à la même température pendant 30 min.

Refroidir jusqu’à 45-48°C. Ajouter de manière stérile 25 ml d‘hématies humaines concentrées ou 50 ml de

sang défibriné de lapin ou de mouton. Mixer vivement et répartir dans des boites. Incuber à 37°C pendant 24

h avant d’utiliser afin de diminuer l’humidité de surface et de tester la stérilité (3).

Le milieu sélectif suivant peut être utilisé en plus de milieux non sélectifs : Cystine heart agar (DIFCO) avec

5 % de sang de lapin et de la pénicilline (100 000 unités), du sulfate de polymyxine (100 000 unités) et de la

cycloheximide (0,1 ml d’une solution stock à 1 %) par litre.

Les critères différentiels pour l’identification de F. tularensis incluent l’absence de croissance sur des milieux

ordinaires, la morphologie cellulaire distinctive, les tests avec des anticorps fluorescent et les réactions

d’agglutination. La bactérie est non mobile, ne forme pas de spores, présente une coloration bipolaire et

d’apparence uniforme après 24 h de culture mais apparaît pleïomorphes dans des cultures plus vieilles.

Francisella tularensis peut être identifiée dans des étalements colorés, par agglutination avec un anti-sérum

hyper immun ou par inoculation d’animaux. Dans les zones d’Amérique du Nord où les 2 types de

F. tularensis peuvent exister, le Type A peut être distingué du Type B par le fait que le Type A fermente le

glycérol.

La bactérie peut également être identifiée par hybridation avec des sondes spécifiques de l’ARNr 16S de

F. tularensis, F. tularensis Type A, et F. tularensis Type B (6), ou par amplification en chaîne par

polymérisation (PCR) avec des oligonucléotides ciblant les régions spécifiques du gène codant pour l’ARNr

16S. La PCR permet l’identification du genre, de l’espèce et de la sous-espèce (7).

d) Test de précipitation dans des tubes capillaires à partir d’échantillons pathologiques

Les tissus comme la rate, le foie ou la moelle osseuse sont broyés avec du sable stérile dans 3 à 5 fois leur

volume dans une solution saline. La suspension est transférée dans un tube dans lequel sont rajoutés

2 volumes d’éther éthylique. Après agitation, le mélange est laissé à décanter pendant 4 à 5 h à température

ambiante. Il est ensuite mélangé à nouveau et est laissé au repos pendant une nuit.

La phase aqueuse est récupérée et centrifugée à 2 000 g pendant 30 min. Le surnageant, qui contient

l’antigène, est récupéré et distribué dans des tubes capillaires auxquels est ajouté du sérum anti-tularémie.

Les tubes sont incubés à 37°C pendant 3 h, puis gardés à 4°C pendant la nuit. Un résultat positif est

visualisé par la formation d’un anneau de précipitation.

e) Inoculation à l’animal

L’inoculation animale est extrêmement dangereuse et n’est pas recommandée pour des identifications de

routine. Elle ne doit être réalisée que dans des installations assurant la biosécurité et des cages doivent être

utilisées (voir Chapitre I.1.6., « La biosécurité au laboratoire de microbiologie vétérinaire »). L’utilisation

d’animaux à des fins de diagnostic doit être considérée avec attention.

Les animaux de laboratoire sont inoculés avec du matériel issu de culture pour confirmer la nature d’un

isolat. Des échantillons pathologiques peuvent être inoculés pour la détection directe de F. tularensis. Les

souris sont plus sensibles que les cobayes bien que ces derniers puissent être préférés à des fins de

diagnostic car les lésions sont plus facilement définies que chez les souris. Par ailleurs, les souris meurent

en général avant même l’apparition des lésions.

Chez les animaux infectés, le seul signe au début de l’infection est une légère anémie accompagnée d’une

lymphocytose et d’une monocytose.

Des injections intra-péritonéales suffisent pour les passages de cultures pures. Chez la souris, toutes les

voies d’administration comme la voie sous-cutanée, percutanée ou intraveineuse, sont infectieuses et

invariablement fatales entre 2 et 10 jours.

L’inoculation chez le cobaye peut être faite à la patte, ce qui provoque une adénite détectable après 3 à

4 jours. Si la réaction est prononcée, l’animal peut être tué au jour 5 ou 6. L’utilisation de la voie percutanée,

par étalement sur une zone rasée de la peau permet l’isolement sélectif de F. tularensis à partir de matériel

contenant un mélange de bactéries.

L’examen post mortem révèle une hypertrophie et une périadénite des nœuds lymphatiques régionaux ainsi

que des oedèmes au site d’inoculation qui est parfois hémorragique. La rate contient une multitude de

Chapitre 2.8.2. — Tularémie

Manuel terrestre de l’OIE 2005 1043

nodules et est hypertrophiée. Le foie est aussi hypertrophié, mais des foyers de nécrose ne sont pas

toujours évidents. Des étalements de sang, de rate et de foie peuvent être extrêmement riche en bactérie.

Les nœuds lymphatiques régionaux montrent une lymphoadénite, un œdème qui distend la capsule du

nœud, une infiltration lymphocytaire et des micro-abcès périphériques. Les vaisseaux sanguins sont

congestionnés et thrombosés. Plus tard, des zones de nécrose deviennent confluentes pour former de

multiples abcès. Si l’animal survit assez longtemps, une réaction épithéliale peut s’ajouter avec des cellules

géantes, des cellules du plasma et des macrophages.

2. Épreuves sérologiques

La sérologie est souvent utilisée pour le diagnostic de la tularémie chez l’Homme, mais sa valeur est limitée

pour les espèces animales sensibles, qui habituellement meurent avant l’apparition des anticorps. La

sérologie peut être employée soit sur des sérums ou des extraits pulmonaires (13), pour les études de

surveillance épidémiologique d’animaux résistants à l’infection, comme le mouton, les bovins, les cochons,

les élans, les chiens et les oiseaux (13, 15). Comme il n’y a pas de différence antigénique entre le Type A et

le Type B, F. tularensis palaearctica qui est la moins virulente, peut être utilisée dans tous les tests

sérologiques.

a) Agglutination en tube

Le test sérologique le plus communément utilisé est le test d’agglutination en tube. L’antigène est une

culture de F. tularensis sur du milieu Francis. La culture est stoppée après 5 à 6 jours. Les cultures plus

jeunes contiennent peu d’antigène. Les colonies sont suspendues dans de l’alcool à 96 %, ce qui donne une

suspension épaisse qui peut être stockée entre 1 et 7 jours à température ambiante. Le culot est lavé avec

une solution saline et suspendu dans un volume égal de la solution saline. De la poudre de crystal violet est

ajoutée à une concentration finale de 0,25 %. Les bactéries sont colorées en ajoutant du crystal violet et en

les incubant à 37°C pendant au moins 24 h et au plus 7 jours.

Après que le surnageant ait été éliminé, le dépôt est remis en suspension dans la solution saline avec ou

sans thimerosal (merthiolate) à une concentration finale de 1/10 000 ou de formaldéhyde à une

concentration finale de 0,5 %. La suspension est calibrée avec des sérums positifs et négatifs et ajustée en

ajoutant de la solution saline pour avoir un antigène, qui lorsqu’il est testé sur des lames, donne une

agglutination colorée facilement lisible sans bruit de fond.

Le test est réalisé sur des tubes contenant une quantité fixe d’antigène (0,9 ml) et différentes dilutions de

sérum commençant à 1/10, 1/20, 1/40, etc. Le résultat est lu après 20 min sous agitation ou après 1 h dans

un bain Marie à 37°C suivi d’une conservation pendant une nuit à température ambiante. Le sédiment

agglutiné est visible à l’œil nu ou de préférence à la loupe. Les tubes positifs sont ceux qui ont un

surnageant clair. Des réactions croisées avec Brucella abortus, B. melitensis and Legionella sp. doivent être

considérées.

b) Épreuve immuno-enzymatique

Une autre épreuve sérologique, le test immuno-enzymatique (ELISA), permet aussi un diagnostic précoce

de la tularémie (2). Cette méthode est maintenant largement utilisée à des fins cliniques. Différents

antigènes, dont la bactérie entière ainsi que les composants subcellulaires (5) ont été utilisés comme

antigènes contre les immunoglobulines IgA, IgM et IgG. Deux semaines après l’épisode clinique de

tularémie, des anticorps spécifiques peuvent être détectés dans le sérum. Pour le diagnostic de routine, des

bactéries entières tuées par la chaleur (65°C, 30 min) peuvent être utilisées comme antigène. Les bactéries

peuvent être adsorbées sur des plaques de plastiques en utilisant la procédure habituelle (2) puis différentes

dilutions de sérum à tester sont ajoutées. Les réactions positives sont visualisées avec un anti-anticorps

marqué avec une enzyme. Le test doit également être lu dans un photomètre en utilisant des sérums

négatifs et positifs servant de témoins.

C. SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX VACCINS ET AUX PRODUITS

BIOLOGIQUES À USAGE DIAGNOSTIQUE

Les vaccins ont été produits avec pour but, la protection humaine, mais comme tous les développements de

vaccin impliquent des tests chez les animaux, il est clair que certains des vaccins peuvent également être utilisés

pour protéger les animaux.

Avant 1940, la vaccination contre la tularémie était effectuée en utilisant les bactéries entières tuées ou des

extraits bactériens. Aucun de ces vaccins n’induit une protection contre les souches très virulentes de

F. tularensis. A la place, des vaccins vivants atténués ont été mis au point. L’atténuation est réalisée par

6

6

1

/

6

100%