TPE 2010-2011 TPE FICHE DESCRIPTIVE Nom des élèves

TPE

2010-2011

TPE

L’impact de l’environnement sur les relations socio économiques en

Polynésie française

2

FICHE DESCRIPTIVE

Nom des élèves associés aux TPE :

- Elèves du Lycée Paul Gauguin de Papeete

Equipe des enseignants associés

- Histoire géographie

- Sciences économiques et sociales

Thème :

L’homme et la nature.

Sujet :

L’influence de l’environnement sur les relations socio-économiques en Polynésie

française.

Problématique :

Quel est l’impact de l’environnement polynésien sur les choix

économiques des acteurs ? Comment l’environnement peut-il aussi

affecter les relations sociales en Polynésie française ?

Production choisie : diaporama.

Établissement : Lycée Paul Gauguin

Année scolaire : 2010 /2011

GE/LPG 6

3

TPE

SOMMAIRE

Parties

Pages

Fiche descriptive

2

Plan

3

Introduction

4

Partie I : L’environnement polynésien influence les choix économiques des

acteurs locaux.

4

Sous Partie I1 : Il est utilisé pour la production de biens.

4

Bloc 1: Ils servent à l’économie locale.

4

Bloc 2: Ils sont aussi exportés

5

Sous Partie I2 : Il concerne tout autant les services.

6

Bloc 1: IL est centré principalement sur le tourisme.

6

Bloc 2: Les activités proche de la nature sont tout autant conservés.

7

Partie II : Les relations sociales sont influencées à leur tour par

l’environnement.

8

Sous Partie II1 :L’environnement influe sur le caractère de la population.

8

Bloc 1: Le cadre des îles entrainent une certaine tranquillité de la population.

9

Bloc 2: Cette tranquillité est cependant teintée d’une atmosphère festive.

9

Sous Partie II2 : IL est aussi sources de liens sociales.

10

Bloc 1: Ce lien est présent au sein des activités productives.

10

Bloc 2: Les activités proche de la nature créent des liens sociaux.

11

Conclusion

11

Annexes

12

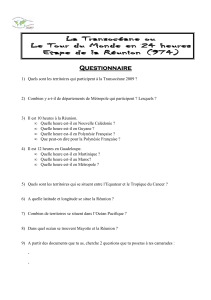

Annexe 1 : questionnaire vierge

13

Annexe 2 : calcul

14

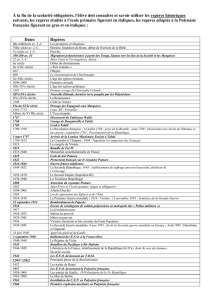

Lexique

15

Bibliographie

16

Synthèses personnelles

18

Synthèse élève : Naomi

19

Synthèse élève : Juliette

22

Synthèse élève : Maramahiti

24

Les termes et expressions dans ce TPE marqués du sigle (*) seront explicités et/ ou définis dans un lexique.

4

Introduction : Quant on parle de l’environnement, nous faisons référence à l’ensemble des conditions

naturelles, comme la mer, qui agissent sur les hommes et leurs activités. Par exemple en Polynésie

française l’environnement marin va influencer les hommes à pratiquer des activités aquatiques et marines

comme la production de perles. Le milieu naturel a une influence sur les choix économique des décideurs

locaux. Nous pouvons parfaitement le voir dans notre vie de tous les jours. Tous les pays du monde ne

possèdent pas la même économie, pour la simple raison que tous les pays détiennent des ressources

naturelles différentes qu’ils exploitent plus ou moins. Pour approfondir l’influence de l’environnement sur

les relations socio-économiques en Polynésie française, nous allons répondre à deux questions. Quel est

l’impact de l’environnement Polynésien sur les choix économiques des acteurs ? Et comment

l’environnement peut-il aussi affecter les relations sociales en Polynésie française ? Nous allons dans un

premier temps répondre à la première question en exploitant le fait que l’environnement est utilisé pour la

production locale et dans un second temps montrer qu’il concerne aussi les services. Pour répondre à la

deuxième question nous allons voir que l’environnement est aussi source de liens sociaux.

I) L’environnement polynésien* influence les choix économiques des

acteurs locaux.

1) Il est utilisé pour la production de biens.

Ils servent à l’économie locale.

La Polynésie française possède plusieurs produits locaux qui sont reconnus dans ses îles et dans le

monde entier. Les produits les plus connus, comme la perle, la vanille mais aussi le jus « rotui »

ananas favorisent l’économie locale, non pas seulement par le fait que ces trois produits sont

exportés, mais aussi par leurs ventes et tout autre bienfait sur l’économie du territoire. La vanille et

le rotui ananas participent à l’entrée des devises dans notre économie. Mais le pilier* économique

de la Polynésie française est la perle. L’histoire démarre en 1993 quand une taxe d’exportation

s’est mise en place sur toutes les perles exportées. Cette taxe permet d’alimenter à la fois le

budget du pays (65% des recettes fiscales) mais aussi de financer la promotion de la perle (35%

des recettes fiscales).C’est de cette façon que la perle est devenue le pilier de l’économie locale.

On peut dire que le résultat fut en 2003 convainquant car les recettes destinées au budget du pays

étaient de 1,3 milliards F CFP provenant uniquement de la taxe sur la perle. Concernant la vanille

elle participe à l’économie locale. C’est un produit qui possède une importante production, soit 43

tonnes en 2004. Cette production connut en 1964 une importante baisse de 79 tonnes qui continua

jusqu’en 1984. Mais de 1994 à 2004, la production a augmenté de 30 tonnes. Le facteur qui peut

expliquer cette augmentation serait que depuis 1994 la vanille aurait plus de popularité au niveau

des acheteurs. La vanille provient principalement des îles Huahine, Tahaa et Raiatea. Ces trois îles

5

sont les premiers importateurs à Tahiti, l’île principale de la Polynésie. C’est donc ainsi que la

vanille contribue comme elle peut l’économie du Fenua.

Quant au rotui ananas, c’est un produit local portant aussi l’image de la Polynésie française

puisque celui-ci est un jus qui possède une production de 1500 tonnes par an. Donc on peut

supposer que si sa production est aussi importante et que les planteurs d’ananas souhaitent obtenir

encore quarante hectares pour plus de production, les ventes doivent être importantes. Grâce à sa

surface cultivée de 100 ha et son nombre de production, elle crée des emplois. On parle alors

d’une cinquantaine de planteurs que l’entreprise « jus de fruit de Moorea »a besoin.

C’est donc par ses ventes et ses créations d’emplois que le jus rotui ananas intervient dans

l’économie locale.

En conclusion la perle, la vanille et le rotui ananas sont trois produits locaux de la Polynésie

française portant son image. Ces trois produits jouent un rôle important dans l’économie mais

c’est la perle qui reste le pilier de l’économie.

Ils sont aussi exportés.

L’exportation des biens de l’environnement polynésien subit une importante baisse. C’est le

secteur agro-alimentaire le plus concerné. Malgré cette décroissance, on peut constater que la

Polynésie française possède toujours d’importants acheteurs.

Tout d’abord exporter* signifie le fait de vendre à l’étranger une partie de la production de biens

d’un ensemble économique, d’un pays ou bien encore d’une région.

Sur la tendance générale les exportations du domaine de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentaire

sont en chute de 0,94 (k= 16500cfp/17500cfp=0,94)

Cela est principalement dû à la demande mondialisée des pays extérieurs, comme les pays

d’Europe et les pays des États-Unis, qui s’affaiblit en raison de la crise économique. La deuxième

explication qui justifierait les réductions pourrait provenir du fait qu’à l’échelle mondiale, nos

produits locaux ne sont pas concurrentiels par rapport aux autres. Si l’on regarde les choses de

plus près, on peut s’apercevoir que ces amoindrissements ont commencé à partir de 2005. De 2004

à 2005 les exportations avaient augmenté de 1,17 (k=20000cfp/17500cfp= 1,17) alors que de 2005

à 2007, elles ont chuté de 0,85 (k=17000cfp /20000cfp=0,85) mais on peut remarquer une faible

stabilisation de 2007 à 2008 de 0 ,98 (k=16500cfp/16800cfp=0,98)

Néanmoins, ces produits disposent d’importants acheteurs comme Hong Kong et le Japon qui se

sont pendant longtemps disputés la première place. Mais ce fut à Hong Kong que revint le titre.

Puisqu’en 2004, le Japon importait 5500 F cfp de perles brut et Hong Kong 3800 F cfp. Mais en

2008 les rôles s’intervertir, le Japon importa alors 2500 F cfp de perles brut pour 7000 F cfp de la

part de Hong Kong. En prenant en compte tous les acheteurs entre 2004 et 2008, la baisse fut de

1900 F cfp soit de 10,8%. A Hong Kong la majorité de perles achetées se fait par des grossistes*.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%