Activité n°3 : Exploitation de résultats de recherche sur certains

TP7 COMPLEXITE DES RELATIONS ENTRE GENES ET ENVIRONNEMENT.

Activité n°1 : Utilisation des données du livre page 60 . 61.

1. Exploitation du document n°1 de la page 60 :

1.1 L’hémoglobine S polymérise alors que l’hémoglobine normale ne polymérise pas. Expliquez pourquoi à l’aide du document

1 et de vos connaissances.

1.2 Indiquez les conséquences de cette polymérisation.

1.3 Indiquez les conditions de l’environnement qui favorisent la polymérisation de Hb S.

2. Exploitation du document n°2 page 61 : Quels liens pouvez-vous établir entre les conseils donnés aux malades et les conditions

de polymérisation de l’hémoglobine S.

3. Etablissez un lien entre les allèles du gène, l’environnement et le phénotype cellulaire.

Activité n°2 : synthèse de documents.

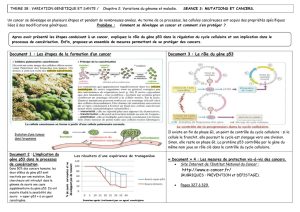

Doc n°1 : Le Xeroderma pigmentosum de type B est une maladie génétique rare qui se manifeste par un nombre important de tâches

brunes sur la peau (qui sont des tumeurs).

Les rayons ultraviolets (UV) peuvent modifier la structure de l’ADN en entraînant des mutations sur le gène de la protéine P53 (dont

le rôle est de contrôler le cycle cellulaire). Ces modifications consistent en la réalisation d’une liaison, inexistante normalement, entre

2 thymines côte à côte sur le même brin d’ADN. Ces 2 thymines forment alors un dimère.

La présence des dimères perturbe le bon fonctionnement des cellules qui se multiplient de façon anarchique, ce qui entraîne la

formation de tumeurs.

Les cellules de la peau contiennent une enzyme appelée ERCC3. Son site actif reconnaît l’ADN présentant des dimères de thymine et

son action consiste à supprimer les dimères formés après exposition aux UV. Chez les individus atteints de Xeroderma pigmentosum,

l’action enzymatique est réduite voire nulle.

1. L’impact de l’environnement :

1.1 Schématisez un fragment de molécule d’ADN (gène de la protéine P53) à 20 nucléotides présentant des dimères de thymines.

1.2 Complétez le tableau suivant à l’aide des documents :

en indiquant si oui ou non les protéines citées sont fonctionnelles (c’est à dire si elles sont capables d’assurer leur fonction)

en notant le phénotype macroscopique obtenu dans chaque cas .

Sans UV

Avec UV

ERCC3

P53

Phénotype macroscopique

ERCC3

P53

Phénotype macroscopique

Individu sain

Individu atteint

1.3 Quel facteur de l’environnement joue un rôle dans cette maladie, et à quel niveau intervient-il ?

2. Bilan : Faites le lien entre les allèles du gène E (codant pour ERCC3), le gène P53 (codant pour la protéine P53), l’environnement,

l’activité de P53 (fonctionnelle ou non), l’activité de ERCC3 et la présence éventuelle de tumeur.

3. Justifiez l’utilisation du terme « prédisposition génétique » pour les individus atteints de Xeroderma.

Doc n°2 : Mesure du nombre de dimères en

fonction de la dose d’UV.

Des cellules n’ayant pas été préalablement

exposées aux UV sont prélevées chez un

individu sain et un individu atteint de

Xeroderma pigmentosum. On expose

ensuite ces cellules à des doses d’UV de

plus en plus fortes. Les résultats sont

indiqués dans le graphique ci contre.

Activité n°3 : Exploitation de résultats de recherche sur certains cancers

Document 1

Lien entre tabac et cancer du poumon :

% de cancers du poumon liés au tabac

% de cancers du poumon liés à d’autres causes

(pollution, amiante…)

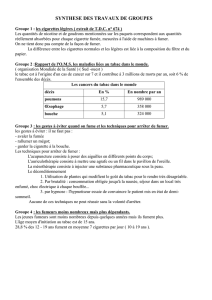

Doc n°3 : Etudes de populations :

Chez certaines populations, il existe un pourcentage important d’individus possédant une protéine détoxifiante non fonctionnelle :

NAT2 chez les caucasiens, CYPA1A chez les japonais…On peut alors comparer les risques relatifs de cancer pour ces populations

(individus fumeurs ou non fumeurs) avec les risques relatifs des populations qui possèdent la protéine détoxifiante fonctionnelle. (Le

risque relatif correspond au % d’individus atteints de cancer dans une population donnée, divisé par le % d’individus atteints pour

ceux n’appartenant pas à cette population).

A partir de ces documents, montrez l’action conjointe de l’environnement et du génome sur certains cancers (cancer des

poumons ou de la vessie)

Doc 3 b

: Effets du polymorphisme de NAT

2

et de la

consommation de tabac dans le cancer de la vessie.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

NAT2

fonctionnelle

NAT2 non

fonctionnelle des

caucasiens

risq

ue

rela

tif

non fumeur

fumeur

Doc 3 a

: Effets du polymorphisme de CYPA1Aet

de la consommation de tabac dans le cancer des

poumons

0

1

2

3

4

5

6

7

8

CYPA1A

fonctionnelle

CYPA1A non

fonctionnelle

des Japonnais

risq

ue

rela

tif

non fumeur

fumeur

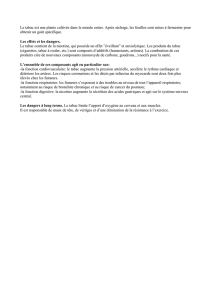

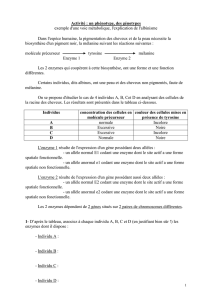

Doc n°2 : les molécules toxiques du tabac et leurs transformations dans l’organisme.

La fumée du tabac contient de la nicotine, des goudrons qui ont des actions néfastes sur le cœur, la circulation, la

digestion, la peau…

De plus, la fumée amène ces molécules cancérigènes (nicotine et goudrons) en contact direct avec les voies

respiratoires. L’organisme peut se défendre car il possède différents gènes codant pour des enzymes détoxifiantes.

Chacune d’elles entre dans une chaîne de transformations des toxines jusqu’à leur élimination par les urines. Mais ces

transformations entraînent la formation de produits intermédiaires qui, s’ils s’accumulent, sont carcinogènes (des

molécules carcinogènes induisent des coupures d’ADN, voire des mutations ou des pertes chromosomiques pouvant

aboutir à un cancer).

9%

Cancer du

Pharynx

Cancer des

Poumons

Cancer de la

vessie

carcinogènes

C1

C2

C3

C4

FUMEE TABAC ENZYMES GENOME

Nicotine goudrons

CYPA1A gène 1 (5)

CYP2D6 gène 2 (sup 50)

GST gène 3 (3)

NAT2 gène 4 (26)

Elimination des toxines ( ) = nbre d’allèles

C(1,2,3,4) = carcinogènes

Elimination des toxines

activité 1:

1.1. Il y a formation de fibres car les forces répulsives entre les hématies drépanocytaires sont insuffisantes (à cause du

remplacement de l'acide glutamique par la valine).

1.2. La polymérisation entraîne la déformation des hématies qui est à l'origine des crises aiguës.

1.3. Les polymères se forment lorsque l'hémoglobine est désoxygénée. La réaction est facilitée par une élévation de la température.

2. - il faut arrêter l'effort lorsqu'on est essoufflé car un manque de dioxygène favorise la polymérisation de l'hémoglobine

- il faut éviter les températures élevées car elles facilitent la polymérisation.

3. allèles du gène structure primaire de type HbS polymérisation (phénotype cellulaire)

environnement (O2, température)

activité 2: répondre à la question 3 avant la 2.

1.1.

TGCACCT TAC TCCAGAGAAG …

ACGTGGAATG AGGTCT CTTC …

1.2.

sans UV

avec UV

ERCC3

p53

phénotype macroscopique

ERCC3

p53

phénotype macroscopique

individu sain

oui

oui

pas de taches brunes

oui

oui

pas de taches brunes

individu atteint

non

oui

pas de taches brunes

non

non

taches brunes

1.3. L'environnement intervient par l'intermédiaire des UV qui peuvent entraîner la mutation du gène de la p53.

3. La maladie apparaît si 2 conditions sont réunies: présence d’une enzyme ERCC3 non fonctionnelle (facteur génétique) et

exposition aux UV (facteur environnemental).

2. On peut dire que les individus possédant une ERCC3 non fonctionnelle sont « prédisposés » à la maladie car la maladie n’est pas

inéluctable mais il suffit d'être exposés aux rayons du soleil pour qu’elle apparaisse.

activité 3: cf corrigé devoir à la maison

CORRECTION DU DEVOIR A LA MAISON

activité 3 (7 points)

Le document 1 indique que la fumée du tabac contient des molécules cancérigènes. Ces molécules sont transformées par des

enzymes détoxifiantes mais ces transformations produisent également de façon transitoire des molécules cancérigènes. Ce

document montre donc une influence de l'environnement sur l'apparition des cancers: sans fumée de tabac, il n'y a pas de molécules

cancérigènes.

Le document 2 montre quelques enzymes détoxifiantes qui interviennent dans la chaîne de transformation de la nicotine et des

goudrons en molécules éliminées. Ces protéines sont codées par des gènes qui existent sous différents allèles: il existe par exemple 5

allèles différents du gène codant pour l'enzyme CYPA1A. L'élimination complète des toxines nécessite la présence de toutes les

enzymes détoxifiantes, c'est-à-dire la présence d'allèles codant pour des protéines fonctionnelles..

Le document 3 permet de comparer le risque d'apparition d'un cancer dans une population en fonction de deux paramètres: la

consommation de tabac et l'allèle d'un gène codant pour une enzyme détoxifiante.

Le premier graphique concerne le cancer de la vessie et l'enzyme NAT2. On constate que pour les individus possédant une enzyme

fonctionnelle, le risque de cancer est le même chez les non fumeurs et chez les fumeurs (0,75). Lorsque l'enzyme est non fonctionnelle

(chez les Caucasiens), on observe deux différences:

- le risque est plus élevé que lorsque l'enzyme est fonctionnelle

- le risque est plus élevé chez les fumeurs que chez les non fumeurs: 3,25 contre 1.

Ces résultats sont cohérents avec les informations du document 2:

- si l'enzyme NAT2 est fonctionnelle, les toxines du tabac sont éliminées et il n'y a pas plus de risque de cancer chez le fumeur

- si l'enzyme NAT2 n'est pas fonctionnelle et si l'individu fume, il y a accumulation dans l'organisme de molécules cancérigènes

provenant de la transformation des toxines et ceci favorise l'apparition d'un cancer. Le fait que le risque augmente légèrement chez les

individus non fumeurs peut s'expliquer par le tabagisme passif: ces individus absorbent une petite quantité de toxines qui vont former

des molécules cancérigènes puisqu'une enzyme est non fonctionnelle.

Le deuxième graphique concerne le cancer du poumon et l'enzyme CYPA1A. Les résultats sont à peu près les mêmes: lorsque

l'enzyme est fonctionnelle le risque est faible (1) et il est identique chez les fumeurs et les non fumeurs. Lorsque l'enzyme est non

fonctionnelle, le risque est beaucoup plus élevé chez les fumeurs que chez les non fumeurs (7 contre 1). Ces résultats s'expliquent de

la même façon que ceux du premier graphique.

On remarque que le risque chez les non fumeurs est ici identique quel que soit l'allèle, on n'observe donc pas d'effet du tabagisme

passif: les individus non fumeurs n'absorbent pas de nicotine et de goudrons donc la chaîne de transformation n'est pas utile et

l'absence d'enzyme CYPA1A fonctionnelle n'a pas de conséquence.

bilan:

La fumée du tabac constitue un facteur de risque puisqu'elle contient des molécules cancérigènes. Cependant, l'effet de ces molécules

dépend des allèles possédés par un individu et il peut même être nul si toutes les enzymes détoxifiantes sont fonctionnelles, c'est-à-

dire si l'individu possède des allèles "favorables". Au contraire, le fait de posséder un allèle codant pour une enzyme non fonctionnelle

constitue une prédisposition génétique au cancer du poumon ou de la vessie. Ces documents montrent donc qu'il y a interaction entre

les gènes et l'environnement dans l'établissement du phénotype.

rq1: l'environnement n'agit pas ici sur les gènes, ni sur les protéines mais directement sur le phénotype macroscopique.

rq2: il est théoriquement possible de déterminer les allèles des enzymes détoxifiantes possédés par chaque individu et donc de

connaître le risque d'apparition d'un cancer. Ceci aurait un effet pervers car certains pourraient dire "je peux continuer de fumer en

toute tranquillité puisque j'ai les bonnes enzymes" or il ne faut pas oublier que la fumée de tabac a également des conséquences

néfastes sur le cœur, la circulation, la digestion, la peau …

doc1 influence de l'environnement 0,5

doc2 enzymes codées par des gènes existant sous plusieurs formes 0,5

nécessité de toutes les enzymes 0,5

doc3 comparaison fumeurs / non fumeurs avec enzyme fonctionnelle et explication 1,5

comparaison fumeurs avec enzyme fonctionnelle ou non et explication 1,5

comparaison non fumeurs avec enzyme fonctionnelle ou non et explication 1,5

bilan: interaction gènes environnement 1

exercice 4 p56 (3 points)

1. ADN brin transcrit CCA AAC TAA ACC TTA TAT

ARN GGU UUG AUU UGG AAU AUA

protéine gly leu iso trp asn iso 0,75

2. - si on remplace le C en 12 par un T, on obtient sur l'ARN le codon UGA qui est un codon stop donc la protéine ne sera pas

synthétisée en entier (seuls les 111 premiers acides aminés seront assemblés). 0,75

- si on remplace le A en 15 par un T, on obtient sur l'ARN le codon AAA qui correspond à la lysine donc la séquence

d'acides aminés sera modifiée. 0,75

- si on remplace le C en 6 par un T, on obtient sur l'ARN le codon UUA qui correspond à la leucine donc la séquence d'acides

aminés ne sera pas modifiée. 0,75

6

6

1

/

6

100%