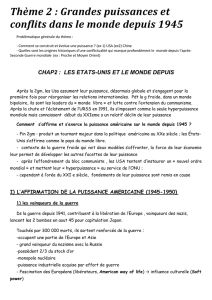

corrigeUSA - passionhistoireg

Les Etats-Unis et le monde de 1945 à nos jours

Les Etats-Unis ont construit leur puissance tout au long du XXe siècle, grâce à leur industrie et leur

démographie en pleine expansion. Après la Seconde Guerre mondiale, ils sont devenus une puissance

complète, au plan économique, culturel, politique et militaire. D’abord leader du «monde libre» pendant

la Guerre froide, puis considérés comme «hyperpuissance» dans les années 1990, ils ont néanmoins dû

faire face à des périodes de remise en question de leur modèle.

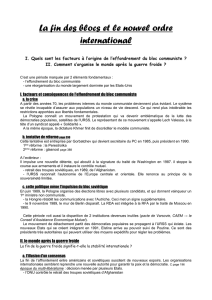

Nous allons déterminer comment la place des Etats Unis dans le monde a évolué de 1945 à nos jours.

D’abord, nous examinerons l’internationalisation de la puissance des Etats-Unis de 1945 à 1962, puis

nous analyserons sa remise en question, qui aboutit finalement à un renforcement de ses positions et la

chute du communisme (1962-1991), pour nous intéresser enfin au rôle des Etats-Unis dans le monde

depuis la fin de la Guerre froide jusqu’à nos jours.

Les Etats-Unis sortent vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et prennent le relais des grandes

puissances européennes, jusqu’alors dominantes dans les relations internationales.

Pendant que les pays de l’Europe enregistrent en moyenne une chute de 40% de leur PIB, celui des

Etats-Unis a doublé entre 1939 et 1945. Ils disposent de 2/3 des réserves d’or, ce qui leur permet de se

placer au centre du nouvel ordre mondial, esquissé en grande partie par le président Roosevelt. Dès

juillet 1944, les Etats-Unis ont placé leur monnaie, le dollar, au cœur du système monétaire international

(accords de Bretton Woods). Ces accords fixent la convertibilité du dollar en or et créent des institutions

économiques nouvelles: la Banque mondiale et le FMI. Toutes les deux ont leur siège à Washington.

Elles appliquent une logique libérale conforme au modèle économique américain. L’ONU, fondée le 26

juin 1945, est basée sur leur modèle politique : la démocratie et l’autodétermination des peuples. Les

sièges permanents du Conseil de sécurité sont occupés par les Etats-Unis et leurs alliés pendant la

Guerre (URSS, France, Grande-Bretagne et la Chine nationaliste, puis Taiwan depuis 1949).

Mais la violation des accords de Yalta par l’URSS (soviétisation des pays de l’Europe de l’Est de 1945 à

1948) montre très vite les limites de cette organisation et conduit à la rupture de la Grande Alliance. En

1947, la « doctrine Truman » prône l’endiguement du communisme, sans le citer explicitement. Elle

affirme que les États-Unis doivent « soutenir les peuples libres qui résistent à des tentatives

d'asservissement ». La réponse de l’URSS (doctrine Jdanov) et la mise en œuvre du plan Marshall

divisent l’Europe en deux blocs, derrière les deux nouvelles superpuissances, les USA et l’URSS.

L’émergence des blocs permet aux Etats-Unis de se positionner en leader du «monde libre», lors du

blocus de Berlin (1948/49), par exemple. Ils sont les initiateurs de multiples alliances militaires, dont la

plus importante est l’OTAN (4 avril 1949). L’obtention de l’arme nucléaire par l’URSS en 1949 crée un «

équilibre de la terreur ». La Guerre de Corée de 1950 à 1953, où les Etats-Unis et les Sud-Coréens se

battent contre l’armée nord-coréenne et 1,7 millions de « volontaires » chinois conduit à la mise en place

de la stratégie de la « réponse massive » (massive retaliation) par le président Eisenhower: Chaque

attaque contre les USA ou l’un de leurs alliés peut dès lors entraîner une frappe nucléaire .Eisenhower

esquisse également en 1954 la « théorie des dominos », reprise plus tard par Lyndon B. Johnson pour

justifier la guerre du Vietnam. Selon cette théorie, il fallait éviter le basculement vers le communisme de

tel ou tel pays, car les pays voisins basculeraient à leur tour.

Les années 1950 et 1960 marquent aussi l’internationalisation du modèle américain. La richesse du

pays quadruple, les échanges internationaux connaissent une forte croissance et l’influence culturelle

américaine est à son apogée (« soft power »). Les films d’Hollywood s’exportent massivement dans les

pays occidentaux, et les produits américains sont recherchés, comme Coca-Cola, par exemple. La crise

de Cuba en 1962, qui représente le moment le plus dangereux de la Guerre froide, renforce encore la

cohésion du camp occidental. On peut dire que la Guerre froide a aidé les Etats-Unis à asseoir leur

domination sur une partie importante du globe.

Mais l’assassinat du président Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas marque le début d’une longue

phase de remise en question de la puissance des Etats-Unis.

Le pays est déchiré intérieurement par des conflits raciaux, largement relayés par les médias

occidentaux, qui l’amènent à mettre fin à la ségrégation par le « Civil Rights Act » en 1966. L’assassinat

de Martin Luther King en 1969 montre cependant les limites de cette politique. En 1964, les Etats-Unis

s’engagent dans la Guerre du Vietnam. Ce pays est divisé, depuis les accords de Genève en 1954,

dans une partie « Nord » sous Ho Chi Minh, communiste, et une partie « Sud », pro-américaine.

L’intervention ne fait pas l’unanimité car le Sud-Vietnam est une dictature, et l’armée américaine

s’embourbe rapidement dans une « guerre sale », où elle commet des exactions contre la population

civile qui lui valent la réprobation de l’opinion publique en Occident et dans leur propre pays. Les

mouvements étudiants de 1968 sont en grande partie des mouvements contre la guerre du Vietnam.

Les dépenses pour la guerre pèsent sur l’économie américaine: la parité dollar-or est abandonnée en

1971, c’est la fin du système de Bretton Woods. Mais les Etats-Unis peuvent aussi enregistrer une

avancée diplomatique au même moment : les relations avec la Chine populaire se normalisent, et celle-

ci récupère le siège permanent au conseil de sécurité de l’ONU, jusqu’alors détenu par Taïwan. La visite

de Nixon à Pékin en 1972 est le symbole le plus fort de ce rapprochement sino-américain. En 1973, les

Etats-Unis sont néanmoins obligés de signer les accords de Paris, un traité de paix qui met fin à leur

intervention dans la guerre du Vietnam (« vietnamisation » de la guerre). Le Vietnam devient

entièrement communiste deux ans plus tard, ainsi que ses pays voisins, le Laos et le Cambodge. La

« théorie des dominos », esquissée par Eisenhower, s’est réalisée. Les crises pétrolières de 1973 et

1979 aggravent la situation du pays, qui connaît une période de « stagflation ».

Même si les accords d’Helsinki, signés le 1er août 1975, leur assurent une victoire morale, les USA

doivent faire face à une diminution de leur puissance politique. Le bloc communiste atteint son extension

maximale, avec le basculement de l’Ethiopie dans son camp, et l’invasion soviétique en Afghanistan en

1979. Dans la même année, le chah d’Iran, allié fidèle des Etats-Unis, est renversé pour laisser place à

un état religieux sous l’égide de l’Ayatollah Khomeini (révolution islamique). 52 employés de

l’ambassade américaine à Téhéran sont pris en otages.

Mais, avec l’arrivée du président Reagan, élu en 1980, la politique extérieure américaine se durcit de

nouveau. Sous le slogan « America is back », il milite pour la défense et la diffusion des valeurs

américaines. Il annonce que les USA soutiendraient les « combattants de la liberté » contre l’URSS

dans le monde entier. Cette dernière est qualifiée comme « l’Empire du Mal ». Les dépenses militaires

sont augmentées (+ 40% entre 1982 et 1988), et les USA relancent la course aux armements avec le

programme IDS, surnommé « Star Wars » par la presse américaine. Ils soutiennent les moudjahidines

en Afghanistan contre l’occupation soviétique et les mouvements de résistance en Europe de l’Est. Pour

contenir l’influence du régime en Iran, ils aident l’Irak de Saddam Hussein militairement et

financièrement pendant la Première Guerre du Golfe (1980-88).

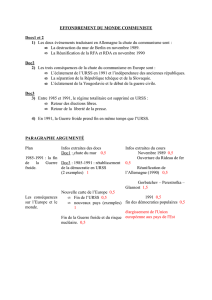

En même temps, l’URSS est économiquement en déclin, et l’augmentation de ses dépenses militaires à

15% du PIB provoquée par l’IDS la met à genoux. Après l’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev au secrétariat

général du Parti communiste (1985), les USA lui imposent un désarmement bilatéral avec le traité de

Washington de 1987. Les révoltes pacifiques en Europe de l’Est en 1989/90 provoquent la chute du

communisme et la dissolution de l’URSS le 25 décembre 1991. Les valeurs démocratiques et libérales

des Etats-Unis semblent triompher, leur système se diffuse dans les anciens pays communistes, mais

aussi en Amérique latine, qui connaît une vague de démocratisations. L’Apartheid est abolie en Afrique

du Sud suite à la fin des aides américaines pour le régime.

On peut considérer que les Etats-Unis sont le vainqueur politique et moral de la Guerre froide, ils restent

la seule superpuissance.

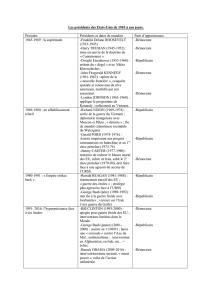

De 1991 à 2001, les Etats-Unis semblent dominer le monde entier. Le président Bush (père) annonce,

selon le modèle de Roosevelt, un « nouvel ordre mondial » dans un discours pour justifier l’opération

« Desert Storm », une « phase historique de la coopération où le règne du droit supplantera la loi de la

jungle ». Cette opération (2e Guerre du Golfe) a lieu en janvier et février 1991, et elle souligne le

nouveau rôle des USA. Le président Bush s’efforce à former une large coalition, avec la participation de

l’Union soviétique moribonde, sous mandat de l’ONU pour la réaliser. Elle se dirige contre l’Irak, qui est

devenu la puissance régionale la plus importante du Moyen-Orient, et qui a envahi la petite monarchie

pétrolière du Koweït voisine. Les troupes irakiennes sont repoussées, et le pays est soumis à des

sanctions économiques sévères (qui causent, selon des estimations, 1 million de morts, dont 500 000

enfants car les médicaments pour les soigner manquent).

Les Etats-Unis se considèrent comme le « gendarme du monde » (Bill Clinton), mais ils souhaitent agir

en concertation avec d’autres puissances. Ils se tournent d’abord vers l’ONU pour mettre en place des

interventions internationales, mais un échec en Somalie (1993) les conduit à privilégier l’OTAN. Celle-ci

intervient dans les conflits en ex-Yougoslavie, provoqués par la chute du régime communiste. Les

initiatives européennes pour rétablir la paix avaient échoués, mais l’intervention de l’OTAN contraint la

Serbie à signer les accords de Dayton en 1995 où elle reconnaît l’indépendance des anciennes

provinces yougoslaves. L’OTAN s’élargit en 1997/98 par l’intégration de plusieurs pays de l’ancien pacte

de Varsovie (Pologne, Hongrie, République tchèque), un mouvement qui continuera dans les années

2000. Une deuxième opération est menée en 1999 : L’alliance bombarde Belgrade pour mettre fin au

nettoyage ethnique dans le Kosovo. Les Etats-Unis complètent l’extension de leur puissance militaire et

politique par l’implantation de leur modèle économique : ils œuvrent à la libéralisation du commerce

mondial, bénéfique pour leurs FTN, en créant l’ALENA en 1994 et l’OMC (successeur du GATT) en

1995. Le président Clinton (1993-2001) mise sur le « soft power » américain pour assurer le statut des

USA. Il réussit à réduire les dépenses de défense d’un tiers. A la fin des années 1990, les Etats-Unis

sont considérés par certains comme une « hyperpuissance » (H. Védrine 1999) en raison de leur

position unique dans les relations internationales que personne ne semble pouvoir contester. Avec

l’intégration de la Chine à l’OMC en 2001, leur modèle économique devient réellement mondial, mais la

concurrence entre les deux pays s’accentue dans les années qui suivent.

Les attentats du 11 septembre 2001 conduisent à un changement complet de leur politique. C’est la

première attaque sur le territoire des Etats-Unis depuis 1812. Elle vise les emblèmes du hard power

(Pentagone) et du soft power (WTC) américain. Le nouveau président Bush (fils), dont l’élection avait fait

l’objet d’accusations de fraude, décide de mener une politique unilatérale : une « guerre mondiale »

contre l’« axe du Mal ». Pour l’intervention en Afghanistan en 2001, les Etats-Unis réussissent à obtenir

un mandat de l’ONU, mais l’intervention en Irak en 2003 est beaucoup plus contestée. Même certains

de leurs alliés accusent les USA de se tromper de cible. Les USA n’obtiennent pas de mandat de l’ONU

suite au véto de la France, qui décide, ainsi que l’Allemagne, de ne pas participer aux opérations en

Irak. Ces interventions endommagent l’image du « gendarme du monde », car elles n’apportent pas la

démocratisation dans les pays concernés et conduisent à une situation de guerre civile. Des cas de

torture dans les prisons américaines sont rendus publics (Abou Ghraib et de Guantanamo).

La situation économique du pays s’aggrave de nouveau : depuis 2001, les Etats-Unis souffrent d’un

déficit commercial et budgétaire chronique, en raison des délocalisations (principalement vers la Chine)

et des dépenses de guerre. Pour couvrir le déficit budgétaire, ils émettent des bonds de trésor qui sont

rachetés par des pays dans le monde entier. La crise des subprimes en 2007 montre les faiblesses de

l’économie américaine, mais elle est vite « exportée » en Europe suite à l’abaissement des notes

souveraines par les agences de notation situées aux Etats-Unis. L’impact de cette crise sur les

économies européennes et, en fin de compte, la croissance mondiale, montre que les Etats-Unis se

trouvent toujours au centre de l’économie globalisée. Ils sont cependant concurrencés par les pays

émergents, le monde devient de plus en plus multipolaire (coopération au sein des BRICS, par

exemple). Le créancier le plus important des USA en 2014 est la Chine avec 3,6 billions de dettes

américaines (10% de la dette), suivi par le Japon (1 billion). Ces pays peuvent de fait exercer une

pression financière sur la politique américaine.

Depuis l’élection d’Obama en 2008 et sa réélection en 2012, les USA semblent poursuivre une politique

internationale plus consensuelle qui tient compte des nouvelles réalités. Les troupes américaines ont été

retirées de l’Irak et en grande partie de l’Afghanistan, mais ces pays restent toujours instables. Le

président avait annoncé une nouvelle politique vis-à-vis du monde musulman et de l’Europe dans son

discours d’investiture en 2009. Mais les affaires Wikileaks et Snowden (2010 et 2012) ont révélé une

intensification de la guerre des drones, notamment grâce à un accord secret avec le Pakistan, et un

vaste espionnage des communications internet et téléphoniques par la NSA, dirigé contre les citoyens

américains, mais aussi les pays alliés. L’émergence de réseaux islamistes radicaux suite au printemps

arabe, la diversification des branches d’Al-Qaïda et l’implantation de l’Etat islamique en Syrie et en Irak

ne facilitent pas, pour le moment, une entente plus approfondie avec le monde musulman.

Les Etats-Unis, qui ont patiemment construit une position dominante depuis la fin de la Seconde Guerre

mondiale, sont toujours la seule puissance complète au monde. Ils sont la clé de voûte de l’économie

mondiale et des organisations internationales, qui ont été créées en grande partie à leur initiative. Mais

leur hégémonie est de plus en plus contestée, et ils doivent s’insérer dans un monde qui devient

multipolaire. Comment pourront-ils garder leur position au XXIe siècle, et avec quelles autres grandes

puissances devront-ils composer pour stabiliser les relations internationales, profondément

déséquilibrées suite aux multiples conflits en cours et la crise financière ?

1

/

3

100%