Journaliste dans une revue de vulgarisation scientifique, il vous est

841049600 - 26.05.2017

SVT – Première S Contrôle n° 5 – Jeudi 18 avril 2013

Durée 1 h 30 minutes

Sujet de type partie 1

Patrimoine génétique et maladie

Question

Journaliste dans une revue de vulgarisation scientifique, il vous est demandé de rédiger un

article expliquant de manière argumentée la différence qu’il convient de faire entre une

maladie génétique et une maladie multifactorielle.

Votre article s’appuiera sur vos connaissances et les documents proposés.

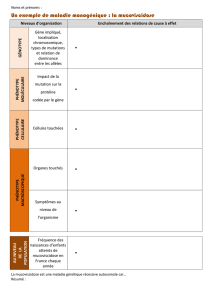

Document 1

Prévalence de la mucoviscidose

Aucun cas de

mucoviscidose

connu auparavant

dans la famille

Frère ou sœur

atteint de

mucoviscidose

Jumeau vrai

atteint de

mucoviscidose

Risque pour un

enfant d’être

atteint de

mucoviscidose

0,02%

25 %

100 %

Document 2

Prévalence du diabète de type 2 (valeurs moyennes)

Parenté

Aucun parent

diabétique*

Un seul parent

diabétique*

Les deux

parents

diabétiques*

Frère ou sœur

diabétique*

Jumeau vrai

diabétique*

Risque de

développer un

diabète de type 2*

4 %

14 %

25 %

14 %

67 %

* Avant l’âge de 50 ans. Source : SVT 1S, Belin 2011 p. 262

841049600 - 26.05.2017

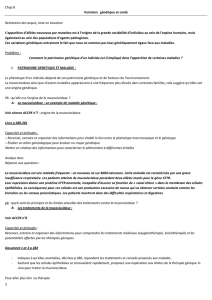

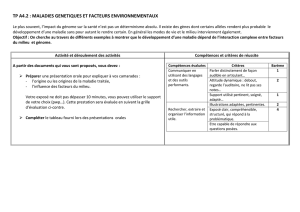

Éléments d’évaluation

Critères

Indicateurs

Synthèse

Mise en relation et

articulation des

connaissances

Question comprise clairement posée et respectée

Introduction qui définit les termes du sujet, pose clairement le problème et annonce sa

résolution

Plan (apparent conseillé)

Argumentaire mêlant faits (exemples, observations…) et idées, intention claire d’expliquer

Conclusion qui répond au problème posé

Eléments

scientifiques attendus

Issus des

connaissances

scientifiques acquises

et / ou des documents

La mucoviscidose est due à une défaillance du gène CFTR.

La mucoviscidose est un phénotype récessif.

On peut calculer la probabilité pour un fœtus d’être malade (document 1).

La mucoviscidose est une maladie génétique.

Le diabète de type 2 a une composante familiale (document 2).

De nombreux gènes sont impliqués dans le diabète de type 2.

La probabilité de transmission du diabète ne correspond pas à la probabilité de

transmission d‘une maladie génétique.

Des composantes environnementales interviennent dans le développement du diabète de

type 2 :

- obésité et tour de taille (obésité androïde) ;

- alimentation hypercalorique (trop riche en lipides et en glucides) ;

- sédentarité ;

- âge.

Notion de gène de susceptibilité (= de prédisposition).

Le diabète de type 2 est une maladie multifactorielle (à composantes à la fois génétiques et

environnementales).

Barème (la note sur 20 est multipliée par 2,5)

Synthèse pertinente

Effort de mise en

relation, d'articulation,

des connaissances

Synthèse maladroite ou partielle

Peu de mise en relation,

d'articulation des connaissances

Aucune synthèse

Éléments scientifiques complets

Éléments scientifiques partiels

Aucun des

éléments

scientifiques

attendus

8

7

6

5

4

3

2

1

0

841049600 - 26.05.2017

Mucoviscidose et diabète de type 2 :

la génétique n’est pas toujours seule

en cause

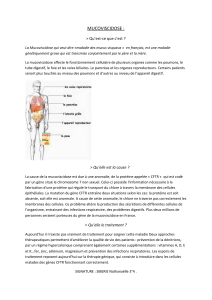

La mucoviscidose et le diabète de type 2 sont des

maladies peu fréquentes qui touchent respectivement

0,02 % et 4 % de la population française. Pourtant, si

on possède un frère ou une sœur atteint, le risque

d’être soi-même malade passe à 25 % pour la

mucoviscidose alors qu’il n’est que de 14 %, près de la

moitié, pour le diabète de type 2. S’il y a donc une

prédisposition familiale à ces deux maladies, comment

expliquer des prévalences différentes à l’intérieur d’une

fratrie ?

I. La mucoviscidose : le rôle déterminant du

gène CFTR

La mucoviscidose est due à une mutation du gène

codant la protéine CFTR qui intervient dans les

échanges d’eau entre les cellules épithéliales et le

milieu extérieur. Il en résulte une accumulation de

mucus épais à la surface de ces cellules, ce qui

entraîne de graves complications respiratoires,

digestives et infectieuses dès la naissance.

Un phénotype récessif

Des parents non malades peuvent avoir un enfant

malade. Dans ce cas ils transmettent chacun l’allèle

CFTR muté (a) à leur enfant tout en possédant l’allèle

sauvage (A), ils sont donc hétérozygotes (Aa). Un

échiquier de croisement permet alors de calculer la

probabilité pour ce couple d’avoir un enfant

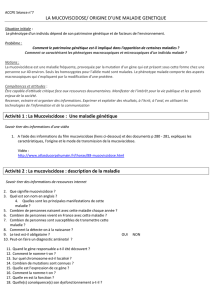

homozygote, donc malade

Gamètes du père

A

probabilité

0,5

a

probabilité

0,5

Gamètes

de la mère

A

probabilité

0,5

AA

probabilité

0,25

Aa

probabilité

0,25

a

probabilité

0,5

Aa

probabilité

0,25

aa

probabilité

0,25

Échiquier croisement

de deux parents hétérozygotes

Un résultat statistique en accord avec la

théorie

D’après cet échiquier de croisement :

- si l’un des enfants d’une famille est malade, c’est

que ses deux parents sont hétérozygotes, ses

frères et sœurs ont donc une probabilité de 25 %

d’être eux même atteints de mucoviscidose ;

- si l’un des jumeaux vrais est malade, l’autre l’est

aussi forcément car, issu de la même cellule œuf,

il possède le même génotype homozygote (aa).

Ces résultats théoriques sont en accord avec les

résultats statistiques (cf. document 1).

II. Le diabète de type 2 : une génétique

soumise à l’environnement

Le diabète de type 2 n’apparaît qu’à l’âge adulte et

se manifeste par une hyperglycémie chronique

(supérieure à 1 g.L-1). Il est dû à un épuisement

progressif des cellules pancréatiques quoi ne

parviennent plus à produire suffisamment d’insuline car

les cellules cibles deviennent résistantes à cette

hormone.

Un résultat statistique qui ne correspond pas

à celui d’une maladie monogénique

Si on considère que le diabète de type 2 un

phénotype dominant deux parents non diabétiques,

tous deux de génotype aa, ne peuvent pas avoir

d’enfant diabétique possédant l’allèle A. Or cette

probabilité est de 4 %.

Si on considère que le diabète de type 2 a un

phénotype récessif deux parents diabétiques, tous deux

de génotype aa, devraient avoir 100 % d’enfants

diabétiques. Or cette probabilité n’est que de 25 %.

Plusieurs gènes en cause,

mais pas toujours…

S’il y a effectivement une prévalence familiale

accrue dans le cas du diabète de type 2, elle ne peut

provenir que d’une prévalence complexe. En fait, les

scientifiques ont découvert plus d’une trentaine de

gènes impliqués dans l’apparition du diabète de type 2.

Mais aucun de ces gènes n’est ni absolument

nécessaire ni suffisant pour être atteint de la maladie.

On parle alors de gènes de prédisposition (= de

susceptibilité) qui ne font qu’augmenter la probabilité

d’avoir la maladie.

Un rôle de l’environnement,

mais pas toujours…

À côté des facteurs génétiques, des facteurs

environnementaux ont été statistiquement mis en

évidence :

- l’obésité associée au tour de taille (obésité

androïde) ;

- une alimentation hypercalorique (trop riche en

lipides et en glucides) ;

- la sédentarité ;

- l’âge

Tout comme les facteurs génétiques, aucun de ces

facteurs environnementaux n’est ni absolument

nécessaire ni suffisant pour provoquer la maladie.

Alors que la mucoviscidose est une maladie

génétique, qui repose sur la défaillance d’un seul gène

(monogénique) et qui se manifeste dès la naissance, le

diabète de type 2 apparaît comme une maladie

multifactorielle où se mêlent à la fois des facteurs

génétiques, faisant appel à plusieurs gènes, et divers

facteurs environnementaux. Le diabète de type 2

n’apparaît donc qu’à l’âge adulte.

Il en résulte des stratégies différentes pour

combattre les deux maladies :

- un traitement uniquement symptomatique dans le

cas de la mucoviscidose (la thérapie génique

n’étant pas encore durablement efficace) ;

- une possibilité de prévention dans le cas dans le

cas du diabète de type 2 en agissant sur les

facteurs environnementaux des personnes

présentant un risque familial.

1

/

3

100%