economie

ECONOMIE

La science économique est l'ensemble des travaux élaborés par les économistes. Ces derniers suivent une méthode propre

à l'économie. L'économie est l'analyse de la science des choix qui fait intervenir le terme d'arbitrage. Or cette définition n'est

pas satisfaisante car elle implique de définir l'économie par le champ et non par la méthode. Le champ est la définition par

les domaines d'application de la discipline, la méthode est la définition par un ensemble d'outils et de principe d'art et de

discipline. Ainsi le champ de l'économiste est l'individu, sa méthode est l'observation.

PLAYMENDROIT

@ 2001- 2004

Pour tout renseignement adressez vous à playmendroit@aol.com

ECONOMIE

LES FONDEMENTS DE L'ANALYSE ECONOMIQUE __________________________________________________________________ 5

L'individualisme méthodologique. __________________________________________________________________________ 5

Le concept rationnel. ____________________________________________________________________________________ 5

Le concept de marché, la coordination. _____________________________________________________________________ 5

Le concept d'amoralisme. ________________________________________________________________________________ 5

Le concept d'abstraction. ________________________________________________________________________________ 5

LA DEFINITION DE L'ANALYSE ECONOMIQUE _____________________________________________________________________ 6

Le concept d'opportunité. ________________________________________________________________________________ 6

Le concept de substituabilité. _____________________________________________________________________________ 6

Les procédure de coordination: "la coordination de marché". ____________________________________________________ 6

Le concept d'arbitrage. __________________________________________________________________________________ 7

LA DEMANDE _________________________________________________________________________________________________ 8

Le concept de revenus _____________________________________________________________________________________ 8

Le revenu nominal et le revenu réel. _______________________________________________________________________ 8

Le revenu explicite et le revenu implicite. ____________________________________________________________________ 8

L'effet revenu. _________________________________________________________________________________________ 8

Les biens normaux et les biens inférieurs. ___________________________________________________________________ 9

Le concept de prix ________________________________________________________________________________________ 9

Prix relatifs et prix monétaire. _____________________________________________________________________________ 9

La pression des prix relatifs et l'effet prix. ____________________________________________________________________ 9

Les effets prix. _________________________________________________________________________________________ 9

Le concept de préférence __________________________________________________________________________________ 10

Le concept d'utilité. ____________________________________________________________________________________ 10

A. Un conception cardinale de l'utilité. __________________________________________________________________ 10

B. Un conception ordinale de l'utilité. ___________________________________________________________________ 10

Une typologie des préférences. __________________________________________________________________________ 10

Le concept de surplus de consommation ______________________________________________________________________ 11

Le concept __________________________________________________________________________________________ 11

L’OFFRE DE TRAVAIL _________________________________________________________________________________________ 13

L'arbitrage. __________________________________________________________________________________________ 13

Le système des heures supplémentaires. __________________________________________________________________ 13

Les facteurs influants sur le temps de travail. ________________________________________________________________ 13

A. Le revenu non salarial. ____________________________________________________________________________ 13

B. Coûts d'accès au marché du travail. _________________________________________________________________ 13

C. La fiscalité sur les revenus du travail. ________________________________________________________________ 14

D. La productivité du travail domestique. ________________________________________________________________ 14

LES COUTS DE PRODUCTION __________________________________________________________________________________ 15

A. Le coût direct et le coût d'opportunité. ___________________________________________________________________ 15

B. Le coût d'acquisition ou de possession et le coût d'usage ou d'utilisation. _______________________________________ 15

C. Le coût historique et coût non historique. ________________________________________________________________ 15

D. Le coût fixe et le coût variable. _________________________________________________________________________ 15

E. La différence entre coût total, moyen et marginal. __________________________________________________________ 15

COMMENT MESURER L’ACTIVITE ECONOMIQUE AU NIVEAU DE NATIONAL ___________________________________________ 16

LE CIRCUIT ECONOMIQUE _____________________________________________________________________________________ 18

L'ILE DE ROBINSON ___________________________________________________________________________________________ 19

Section 1: l'île au trésor. ___________________________________________________________________________________ 19

§1. Une économie de troc, sans monnaie. __________________________________________________________________ 19

A. L'épargne et l'investissement. ______________________________________________________________________ 19

B. La circulation de l'épargne. _________________________________________________________________________ 19

C. Le marché de l'épargne. ___________________________________________________________________________ 20

D. Les fonds propres et emprunts. _____________________________________________________________________ 21

§2. L'apparition de monnaie. _____________________________________________________________________________ 22

A. La monnaie et l'information. ________________________________________________________________________ 22

B. L'utilité de la monnaie. ____________________________________________________________________________ 22

C. Le prix de la monnaie. ____________________________________________________________________________ 23

Section 2: fonction et définition de la monnaie dans une économie complexe. _________________________________________ 24

§1. Fonction et forme. __________________________________________________________________________________ 24

A. Fonction. _______________________________________________________________________________________ 24

B. Les formes de monnaie. ___________________________________________________________________________ 26

§2. Définitions. _______________________________________________________________________________________ 27

A. La monnaie est un actif liquide. _____________________________________________________________________ 27

B. La masse monétaire. _____________________________________________________________________________ 28

LA CREATION MONETAIRE DES BANQUES _______________________________________________________________________ 29

Section 1: Un système bancaire simplifié. _____________________________________________________________________ 29

§1. La banque unique. _________________________________________________________________________________ 29

A. La création de la monnaie. _________________________________________________________________________ 29

B. La destruction de monnaie. ________________________________________________________________________ 29

§2. Un système à deux banques. _________________________________________________________________________ 29

§3. Le système à banques multiples. ______________________________________________________________________ 30

Section 2: un système bancaire complexe et hiérarchisé. _________________________________________________________ 30

§1. La hiérarchie bancaire. ______________________________________________________________________________ 30

§2. Le multiplicateur de la base monétaire de crédit. __________________________________________________________ 31

L'OFFRE DE MONNAIE ET LES CREATIONS DE MASSE MONETAIRE _________________________________________________ 33

Section 1: le profit bancaire. ________________________________________________________________________________ 33

§1. Les activités bancaires.______________________________________________________________________________ 33

A. La collecte de ressources. _________________________________________________________________________ 33

B. L'octroi du crédit. ________________________________________________________________________________ 33

C. La gestion de trésorerie. ___________________________________________________________________________ 33

D. La gestion de portefeuille. _________________________________________________________________________ 33

§2. La marge bancaire. _________________________________________________________________________________ 34

A. La marge d'intérêt. _______________________________________________________________________________ 34

B. Les autres éléments de marge. _____________________________________________________________________ 34

Section 2: le risque bancaire. _______________________________________________________________________________ 35

§1. Le risque et la banque. ______________________________________________________________________________ 35

§2. Le rationnement du crédit. ___________________________________________________________________________ 35

Section 3: les contreparties de masse monétaire. _______________________________________________________________ 36

§1. L'acquisition de contreparties par les banques. ___________________________________________________________ 36

§2. L'acquisition des contreparties par la banque centrale. _____________________________________________________ 37

§3. L'activité monétaire du trésor. _________________________________________________________________________ 37

§4. Les contreparties de la masse monétaire. _______________________________________________________________ 38

A. Les créances sur l'épargne. ________________________________________________________________________ 38

B. Les créances sur l'économie. _______________________________________________________________________ 38

LA DEMANDE DE MONNAIE ____________________________________________________________________________________ 40

Section 1: la théorie quantitative. ____________________________________________________________________________ 40

§1. La formule de Fisher. _______________________________________________________________________________ 40

§2. La formulation de Bigou. _____________________________________________________________________________ 41

§3. La dichotomie. _____________________________________________________________________________________ 41

§4. La technique de Don Patinkin. ________________________________________________________________________ 42

Section 2: la demande de monnaie chez Keynes. _______________________________________________________________ 42

§1. L'encaisse de spéculation et préférence pour la liquidité. ___________________________________________________ 42

§2. La spéculation, la précaution et la transaction.____________________________________________________________ 43

Section 3: le taux d'intérêt chez Keynes. ______________________________________________________________________ 44

§1. Le taux d’intérêt comme prix de la monnaie sur le marché. __________________________________________________ 44

A. L’effet d’une variation de l’offre de monnaie sur le taux d’intérêt. ___________________________________________ 45

B. La préférence pour les liquidités et le taux d’intérêt. _____________________________________________________ 45

C. Le revenu et le taux d’intérêt. _______________________________________________________________________ 45

§2. L’arbitrage entre titre et monnaie. ______________________________________________________________________ 45

Section 4 : la transmission des impulsions monétaires chez Keynes. ________________________________________________ 46

§1. Le modèle keynésien. _______________________________________________________________________________ 46

§2. Le déplacement de l’équilibre monétaire. ________________________________________________________________ 46

A. Les autorités croissantes de l’offre de monnaie. ________________________________________________________ 46

B. Les préférences pour la liquidité diminuent. ____________________________________________________________ 47

§3. La fonction de demande de Milton Fridman. _____________________________________________________________ 47

L’EPARGNE ET L’ENDETTEMENT _______________________________________________________________________________ 49

Section 1 : le comportement d’endettement des ménages. ________________________________________________________ 50

§1. L’endettement pour le logement. ______________________________________________________________________ 50

§2. Le surendettement des ménages. _____________________________________________________________________ 50

Section 2 : l’endettement des entreprises. _____________________________________________________________________ 51

§1. L'efficacité marginale du capital et la demande de crédit des entreprises. ______________________________________ 51

§2. L’effet de levier. ____________________________________________________________________________________ 51

LES INSTRUMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS. _________________________________________________________________ 53

Section 1 : les instruments d’endettement et de garantie. _________________________________________________________ 53

§1. Les crédits de fonctionnements. _______________________________________________________________________ 53

A. La mobilisation de créances. _______________________________________________________________________ 53

B. Les crédits de trésorerie. __________________________________________________________________________ 54

C. Les crédits promoteurs. ___________________________________________________________________________ 55

D. Les billets de trésorerie. ___________________________________________________________________________ 55

§2. Les crédits d’équipement. ____________________________________________________________________________ 55

A. Les crédits d’équipement à moyen ou long terme. _______________________________________________________ 55

B. Les procédures de financement privilégié. _____________________________________________________________ 56

C. Le crédit-bail. ___________________________________________________________________________________ 57

D. Le financement du haut bilan. ______________________________________________________________________ 57

E. Le financement de la création d'entreprise. ____________________________________________________________ 59

F. Le financement de la reprise d'entreprise. _____________________________________________________________ 59

§3. Le financement des exportations. ______________________________________________________________________ 60

A. Les crédits à court terme. __________________________________________________________________________ 60

B. Les crédits à moyen et long terme. __________________________________________________________________ 60

C. Les crédits à l'exportation. _________________________________________________________________________ 60

Section 2: les instruments d'endettement des ménages. __________________________________________________________ 60

§1. Les crédits à la consommation. _______________________________________________________________________ 60

§2. Les crédits au ménage par habitat. ____________________________________________________________________ 61

Section 3: les euro-crédits. _________________________________________________________________________________ 61

§1. L’eurodollar et l’euromonnaie. ________________________________________________________________________ 61

§2: les euro-crédits. ___________________________________________________________________________________ 62

Section 4: les engagements par signature et les risques hors bilan. _________________________________________________ 62

§1. L'engagement par signature des agents non bancaires. ____________________________________________________ 62

A. Les sûretés réelles. ______________________________________________________________________________ 62

B. Les sûretés personnelles. __________________________________________________________________________ 63

§2. Les engagements bancaires par la signature. ____________________________________________________________ 63

A. Les engagements de payer. ________________________________________________________________________ 63

B. Les engagements de prêter. ________________________________________________________________________ 63

C. Les engagements sur le taux ou sur les indices. ________________________________________________________ 64

D. Les engagements de faire, d'administrer ou de garder. ___________________________________________________ 64

LE NOUVEAU CADRE DES INSTITUTIONS EUROPEENNES __________________________________________________________ 65

NOTION DE MICROECONOMIE

LES FONDEMENTS DE L'ANALYSE ECONOMIQUE

Elle se fonde sur un ensemble de principe: l'individualisme méthodologique, la rationalité, le marché ou la coordination,

l'amoralisme et l'abstraction.

L'individualisme méthodologique.

L'économiste s'intéresse à un comportement individuel, l'individualisme s'intéresse à des entités individuelles. Pour les

sociologues, la société est un agrégat d'individus qui sont en interaction les uns par rapport aux autres. Le libre arbitrage est

un concept individuel: la volonté est unique. Cette volonté qui est à la base de tout choix est inaliénable. Ce concept

s'oppose au hoolisme méthodologique qui lui s'occupe de toute la société. Ainsi l'économiste et le sociologue ont un champ

identique: l'individu, mais ils ont deux méthodes différentes: l'hoolisme et l'individualisme.

Le concept rationnel.

C'est un comportement intentionnel: les phénomènes aléatoires et contingent ne sont pas économiques. L'individu tend à

réaliser avec des moyens donnés le maximum possible. Le comportement rationnel est inné, on ne l'apprend pas. Il fait

intervenir le critère de cohérence: si a > b et b > c alors a > c. Si on constate des comportements irrationnels c'est que c'est

juste une erreur. La sélection naturelle va éliminer progressivement les comportements irrationnels. Ainsi on est toujours

plus riche si on adopte un comportement rationnel.

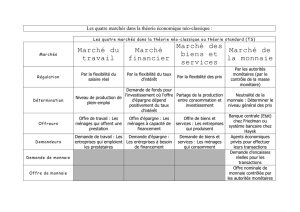

Le concept de marché, la coordination.

Les fins poursuivies par les individus rationnels sont identiques tel qu'être toujours plus riche, mais les moyens sont limités et

sont en rivalité. Aussi il existe plusieurs mécanismes d'arrangement institutionnel pour allouer les oeuvres d'arts, les objets

rares! Il y a le mécanisme comportementale: le plus beau, le plus jeune, le plus riche,... Il y a également le mécanisme

familial par un regroupement des fonds; le mécanisme des prix avec la baisse ou la hausse des prix et la différence entre

bien public et bien privé; le mécanisme démocratique qui pose tout le monde sur un pied d'égalité. Il y a enfin le mécanisme

de coordination.

On constate qu'il y a deux types de biens: les biens marchands et les biens publics. Le marché est une forme particulière

d'allocation de ressources par un mécanisme de prix. Le mécanisme de coordination implique de rendre compatible des

plans individuels en rivalité pour l'acquisition d'un bien rare. Il repose sur deux choses: l'existence de la propriété privée et le

concept de libre arbitre opposé au concept contraignant de l'état.

Le marché est donc un moyen pour coordonner les plans individuels, mais il y a aussi la file d'attente qui est le système du

"premier venu, premier servi" et qui exclu la variation des prix. Ce concept est différent de la bourse! L'état est aussi une

institution qui permet d'allouer des ressources rares par un mécanisme marchand. La famille également, de même que le

crime ou la justice.

Le concept d'amoralisme.

Il ne faut pas confondre amoralisme et immoralisme. L'amoralisme de l'approche économique signifie que l'économiste soit

sans opinion moral mais qu'il a la capacité à séparer la procédure qui conduit à un jugement moral sur la procédure qui

conduit à un jugement scientifique.

Le concept d'abstraction.

La réalité qu'étudie l'économiste est complexe. Ainsi, les théoriciens économistes élaborent des schémas abstraits qui sont

une simplification de la réalité. Chaque individu a une attitude personnelle pour acheter. Il n'y a que les êtres humains qui

soient capable d'abstraire la réalité. Il existe une méthode qui permet d'élaborer des principes abstraits , cela permet

d'identifier ce qui est important de ce qui ne l'est pas.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

1

/

66

100%