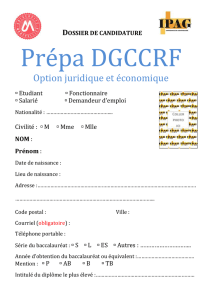

le lycée pierre-mendès-france de montpellier

Le lieu

Entre champs d’oliviers et vignes, l’entrée sud-est de Montpellier,

en plein développement, vient d’acquérir sa figure de proue : le

lycée professionnel Pierre-Mendès-France réalisé par Nicolas Crégut

et Laurent Duport. Jusqu’ici mité par les bâtiments sans âme du

complexe ludique et commercial l’Odysseum, ce territoire en devenir

se distingue désormais par cet établissement scolaire au fronton

républicain. La composition orthogonale de cet îlot urbain hiérarchise

entre elles les différentes entités du programme, chacune dessinée

en tant qu’édifice remarquable.

L’Esprit du Lieu - Architecture

Collection dirigée par Michèle Leloup

Cette collection a pour volonté de sélectionner les bâtiments perti-

nents qui honorent l’architecture contemporaine. Retracer les étapes

majeures de leur édification, c’est raconter la genèse des nouveaux

espaces.

12,90 E

Collection L’ESPRIT DU LIEU

Architecture

Archibooks

Collection L’ESPRIT DU LIEU

Architecture

Collection L’ESPRIT DU LIEU Architecture

Archibooks

ISBN 978-2-35733-138-9

LE LYCÉE PIERRE-MENDÈS-FRANCE

LE LYCÉE PIERRE-MENDÈS-FRANCE

DE MONTPELLIER

CREGUT | DUPORT ARCHITECTES

Texte par Lionel Blaisse

Dans la même collection

LAM, le musée d’Art moderne de Lille Métropole,

Manuelle Gautrand architecture

Le lycée Élisa Lemonnier (Paris), Léonard | Weissmann

Dans le bois : halle de sport à l’INSEP

(Vincennes), François Leclercq

Le siège social de Bouygues Immobilier

(Issy-les-Moulineaux), Christian de Portzamparc

La Tour de Jussieu (Paris), Thierry van de Wyngaert

L’UFR de chimie Paris VII (Paris), X-TU

Lionel Blaisse

Architecte libéral jusqu’en 1998 et titulaire d’un

certificat en aménagement et management urbain,

Lionel Blaisse se consacre dorénavant à l’écriture

et au conseil spécialisé en architecture.

Rédacteur de dossiers et reportages pour la presse

magazine et professionnelle (Archicréé, Archistorm),

il est également l’auteur de treize ouvrages dont

le livre collectif périodique Temps denses (créé en

1999) qui analyse de façon transversale les temps

forts de la création en matière d’architecture, de

beauté, de communication, de design et de mode.

Il travaille régulièrement comme consultant auprès

de maîtres d’ouvrage, de cabinets d’architecture,

d’industriels du bâtiment, de marques de luxe et de

distributeurs de design.

NICOLAS CRÉGUT ET LAURENT DUPORT

Quel était, au départ, l’esprit du lieu ?

Laurent Duport : Ce nouveau quartier en périphé-

rie cumulait diverses contraintes sonores en raison de

la proximité de l’autoroute et de l’aéroport. L’étude de

faisabilité faisait cependant état d’une coulée verte, un

élément positif qui a retenu notre attention ; elle conduit

à un ancien mas du xviiie qui abrite un hôtel-restaurant,

sorte d’enclave paysagère au cœur d’un champ d’oli-

viers qui se situe en lisière de notre terrain en forme

d’équerre.

Nicolas Crégut : Ce mas historique est la mémoire du

lieu. Le schéma d’aménagement du concours mention-

nait sa conservation et nous avons décidé d’en faire un

atout, car cette entrée de ville ne nous offrait que très

peu d’éléments structurants auxquels nous raccrocher,

hormis le pôle commercial et ludique de l’Odysseum.

Comment avez-vous intégré ces contraintes ?

L.D. : Nous avons tenu compte de la nuisance de l’auto-

route pour implanter les ateliers de mécanique de ce

côté-là, afin de créer une barrière avec le reste de l’éta-

blissement. Ensuite, nous avons pris en compte une autre

contrainte, hydraulique celle-là, car les orages sont vio-

lents dans notre région : lorsqu’il pleut, les quantités

d’eau sont conséquentes sur un laps de temps très court,

c’est pourquoi nous avons organisé des noues paysa-

gères permettant la rétention de l’eau, afin qu’elle soit

stockée et qu’elle s’écoule plus lentement.

L’eau récupérée est-elle destinée à un usage domestique

ou s’agit-il seulement d’une technique de régulation ?

L.D. : D’évidence, l’eau récupérée servira à l’arrosage

des espaces verts, mais ce dispositif n’est pas l’ap-

plication d’une réglementation de la HQE. Pour nous,

construire « durable », c’est respecter des notions très

basiques comme l’orientation du bâtiment, ou privilégier

ENTRETIEN

des règles de bon sens qui consistent à éviter d’installer

des parois vitrées au sud, ou des auvents en prise directe

avec le mistral. En ce qui concerne l’eau, il ne s’agit pas,

ici, de faire une économie substantielle, même si c’est

le cas, mais d’être attentifs à la gestion de ce territoire

soumis à certains excès climatiques.

Pourquoi la porte d’entrée est-elle si majestueuse ?

L.D. : La porte d’entrée est imposante afin de marquer la

présence du premier établissement public dans ce mor-

ceau de ville en devenir ; il était donc impératif de lui

donner un fronton lisible et repérable tel un signal. Cette

volonté n’est pas étrangère au fait que les seuls bâti-

ments visibles depuis l’autoroute sont ceux du complexe

Odysseum et des entrepôts Ikea, autrement dit, il nous

fallait trouver une autre échelle d’intervention.

Le fronton est d’un blanc immaculé, quelle en est la

raison ?

N.C. : Montpellier est une ville du Moyen-Âge dont les

hôtels particuliers ont été construits dans des blocs

de pierre blanche, ce matériau spécifique présent

depuis l’époque romaine en Languedoc-Roussillon (la

Narbonnaise) et sa couleur appartiennent au patrimoine

architectural du Sud. Ce contexte pris en compte, notre

parti pris de travailler avec un béton autoplaçant à l’as-

pect de marbre poli devait trouver sa légitimité. Nous

avions vérifié la pertinence de ce choix en le testant sur

un gymnase construit à Nîmes en 2002 que nous avions

traité en panneaux de béton poli. Cette première expé-

rience étant concluante, nous avons poursuivi avec la

construction du lycée lui-même, en décidant de couler

les panneaux sur place. C’est un point sur lequel nous

ne voulions pas lâcher. La réalisation du portique s’est

avérée assez complexe mais nous avons eu la chance

d’opérer avec l’entreprise Dumez/Eiffage qui a relevé ce

défi en apportant des solutions techniques innovantes,

notamment des poutres inspirées des ouvrages d’art, et

des calepinages très précis afin de couler le béton en

pente, pour concevoir des voiles de 12 mètres de hauteur

et le dévers en porte-à-faux sur 8 mètres, lesquels ont

été réalisés en une seule fois afin d’éviter la différence

de texture et de couleur. Ce fut de l’expérimentation pure,

mais quelle satisfaction !

Les délais qui vous ont été accordés ne vous ont-ils pas

mis une pression constante ?

L.D. : En effet, il s’est passé trois ans pour boucler les étu-

des et le chantier, ce qui est peu pour réaliser un lycée de

29 000 m² composé de sept bâtiments. Par conséquent,

aucun frein ne devait ralentir le déroulement des travaux.

La Région, maître d’ouvrage, avait choisi de traiter en

entreprise générale pour se prémunir de l’éventuelle

défaillance qui peut exister dans les marchés en corps

d’état séparés ; de fait, ce choix implique de bons rap-

ports humains, sinon personne n’arrive au bout en temps

et en heure. La confiance fut acquise à partir du moment

où la constructibilité était réglée. Certes, notre conduite

du chantier a beaucoup compté dans l’exécution des tra-

vaux, car c’était la première fois que l’entreprise mettait

en place ce béton autoplaçant. Ce moment-là s’est révélé

un élément important de cohésion sur le chantier.

Le patio semble avoir gouverné le dispositif spatial. Est-ce

lui qui a conditionné votre réflexion ?

N.C. : Ce n’est pas un patio, mais un espace formel ins-

piré du cloître. L’élément déterminant qui a participé à

cette écriture spatiale tient au mail existant très ordon-

nancé. Cette collection d’arbres en alignement, non seu-

lement nous l’avons gardée mais nous l’avons magnifiée,

et, à partir de là, nous « tenions » une articulation entre

les deux grands bâtiments principaux qui se font face. De

fait, le vide occasionné se trouve dans le prolongement

du portique de manière à ce que l’on arrive dans le lycée

par ce jardin offert comme une promenade. Il est dessiné

en creux et à son extrémité un plan en croix distribue,

d’une part, cinq bâtiments en peigne, et d’autre part, la

maison des élèves et le réfectoire. Ce croisement est le

point d’équilibre de la composition nord/sud.

L.D. : Les passerelles aériennes servent à traverser les

séquences plantées pour passer d’un bâtiment à l’autre,

mais les étudiants peuvent éventuellement prendre les

passages annexes pour rester à l’ombre.

L’ombre et la fraîcheur tiennent ici un rôle clef, comme si

un cadran solaire avait guidé votre esprit. Est-ce le cas ?

L.D. : Montpellier est une ville à fort ensoleillement une

grande partie de l’année, et notre désir était d’organiser

des déambulations protégées toute la journée. Par exem-

ples, le grand auvent devant le restaurant autorise des

haltes ombragées ; les escaliers à claire-voie, en tête des

bâtiments abritant les salles d’études, sont eux aussi des

passages où l’on peut se croiser ou bavarder au frais.

De la même manière, la coursive extérieure longeant le

grand bâtiment d’enseignement situé plein sud permet

un usage annuel puisqu’elle est à l’abri du vent dominant

du nord et dégage une vue extraordinaire vers la mer.

Notre objectif était de donner aux élèves des perspecti-

ves uniques afin qu’ils aient la sensation d’être dans un

lieu valorisant. L’aménagement d’une salle d’expositions

à l’entrée participe de cette démarche, qui accueille des

œuvres prêtées par le Frac de la Région. Quant au CDI

traité en double hauteur, il est traversant nord/sud, et ses

baies équipées de brise-soleil sont orientables de façon à

offrir aux élèves, été comme hiver, un climat de bien-être

pour étudier.

Y a-t-il eu une volonté de donner à cet établissement tech-

nique une image d’excellence ?

L.D. : Il y a surtout eu la volonté d’inverser le regard. Ce

dessein passait par une attention portée sur le confort

d’usage. On retrouve cette constance dans la salle de

restaurant ; sa spatialité autorise la rotation de plusieurs

services pour les 1 500 élèves. D’où la nécessaire qualité

acoustique traitée par travail spécifique sur le plafond

en forme de vagues qui absorbent le bruit. Confort aug-

menté par le patio et le jardin japonisant arrosés par

une lumière naturelle est/ouest. Cette notion de confort

est également présente dans les ateliers de mécanique :

leurs sols ne sont pas goudronnés comme à l’accoutumé

et le traitement de l’acoustique et de la thermique rend

l’atmosphère plus calme, ni trop chaude ni trop froide ;

aussi les portes des garages ont-elles été redessinées

pour s’inscrire dans l’écriture douce qui est la nôtre. Ce

lycée a été externalisé au milieu de nulle part, il fallait

donc lui donner davantage, c’est pourquoi nous avons

mis toute notre énergie dans certains détails.

Propos recueillis par Michèle Leloup

Entraperçu depuis l’autoroute, le sculptural fronton du lycée impose son

statut républicain ; il est le premier bâtiment public dans ce quartier en

devenir où sont prévus des immeubles de cinq étages.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%