Qualité de la prise en charge aux urgences des patients âgés chuteurs

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am

Synthèse

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2013 ; 11 (4) : 351-60

Qualité de la prise en charge aux urgences

des patients âgés chuteurs

Quality of care provided to elderly fallers

in the emergency room

Sandrine Cabillic1

VanMoDang

2,3

CÉcile Ricard4

Franc¸oise Picot4

Franc¸ois-Xavier Ageron4

Pascal Couturier2,3

1Service de gériatrie, Centre hospitalier

de Chambéry, France

2Clinique universitaire de médecine

gériatrique. CHU de Grenoble,

La Tronche, France

3Université Joseph Fourier, Grenoble,

France

<PCouturier@chu-grenoble.fr>

4Service des urgences, Renau, Centre

hospitalier d’Annecy, Pringy, France

Tir ´

es `

a part :

P. Couturier

Résumé. Les chutes récidivantes représentent un problème majeur de santé publique avec

une forte morbi-mortalité et un accroissement de la dépendance. La Haute autorité de

santé (HAS) franc¸aise recommande depuis 2009 la recherche systématique des facteurs

de risque modifiables et la mise en œuvre des moyens de prévention. Objectifs : étudier si la

consultation aux urgences pour chute des patients âgés non hospitalisés est conforme aux

recommandations de l’HAS pour la recherche des facteurs de risque de chute. Méthodes :

analyse rétrospective descriptive des dossiers des urgences de 1 238 patients de plus de 75

ans qui ont consulté pour chute dans 13 centres de la région Nord-Alpine, d’avril à octobre

2010. Résultats : la recherche des facteurs de risque de chute était documentée dans

les proportions suivantes des dossiers : électrocardiogramme 29 %, troubles des fonctions

supérieures 25 %, autonomie 16 %, troubles de la marche 11 %, hypotension orthostatique

5%.Conclusion : les facteurs de risque de chute apparaissent insuffisamment renseignés

lorsqu’un patient âgé consulte aux urgences pour chute, avec des taux d’exhaustivité simi-

laires à ceux des études antérieures. Un protocole standardisé de prise en charge des sujets

âgés chuteurs aux urgences apparaît nécessaire pour améliorer l’identification des facteurs

de risque.

Mots clés : sujet âgé, chutes accidentelles, médecine d’urgence, guide de bonnes pra-

tiques

Abstract. Background: recurrent falls are a major public health problem associated with

high morbidity and mortality as well as increased dependence. Multifactorial intervention

has been shown to reduce recurrence by 20% (Profet study). The French Health Authority

(Haute autorité de santé or HAS) recommends since 2009 a systematic screening for and

assessment of risk factors as well as the implementation of preventive measures. Objec-

tives: to examine whether the management of falls in older patients discharged home from

the emergency department is consistent with the HAS guidelines. Methods: descriptive

retrospective analysis of 1238 medical records of patients over 75 years, who consulted for

falls from April to October 2010 in the emergency department of in 13 centers in the North-

Alps region. The study is part of a program to improve the quality of care led by the French

Network of North-Alps Emergency Departments (Réseau nord alpin des urgences, RENAU).

Results: Screening of risk factors for falls was documented in varying rates: electrocardio-

gram 29%, cognitive impairment 25%, functional assessment 16%, walking difficulties

11%, postural hypotension 5%. A comprehensive geriatric assessment was undertaken

for 3.8% of the patients. Conclusion: risk factors for falls are insufficiently documented in

elderly patients discharged home from the emergency room after a fall-related visit. Com-

pleteness rates are similar to those found in previous studies. A standardized protocol for

older fallers, specifically adapted to the work routine in the emergency department could be

useful. The RENAU has proposed an algorithm to streamline the orientation of older fallers

and promote the use of geriatric network.

Key words: aged, accidental falls, emergency medicine, practice guideline

Les chutes récidivantes appartiennent aux grands

syndromes gériatriques [1]. Elles reflètent la fragilité

de la personne âgée et témoignent de la diminu-

tion des réserves physiologiques du sujet âgé mais aussi

du poids de la polypathologie. La chute est la résultante de

l’association de facteurs de risque prédisposants et préci-

pitants, intrinsèques ou extrinsèques. Plusieurs études ont

montré une relation linéaire entre le risque de tomber et le

nombre de facteurs de risque [1, 2]. La complexité des situa-

tions nécessite donc une évaluation approfondie souvent

pluridisciplinaire [3]. Par ailleurs, les conséquences d’une

chute sont souvent sévères avec des complications trau-

matiques immédiates, mais aussi un risque de syndrome

post-chute pouvant évoluer vers un syndrome de régression

doi:10.1684/pnv.2013.0430

Pour citer cet article : Cabillic S, Dang VM, Ricard C, Picot F, Ageron FX, Couturier P. Qualité de la prise en charge aux urgences des patients âgés

chuteurs. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2013; 11(4) :351-60 doi:10.1684/pnv.2013.0430 351

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am

S. Cabillic, et al.

psychomotrice [4]. Le risque de déclin fonctionnel est non

négligeable et impacte la qualité de vie, compte tenu de la

restriction dans les activités habituelles [5]. Les personnes

âgées présentant des chutes à répétition vont être insti-

tutionnalisées dans 40 % des cas dans les 2 ans [3, 6].

On admet que 25 à 30 % des personnes de plus de 65

ans vivant à domicile vont subir une chute dans l’année

[7]. L’incidence est doublée pour les personnes résidant

en institution. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus,

les chutes représentent 84 % des accidents de la vie cou-

rante et celles motivant un recours aux urgences ont une

incidence annuelle estimée à 4,5 % [8]. Cette fréquence éle-

vée a donc des conséquences médico-économiques. Des

études récentes ont montré que le cout moyen lié à la chute

était de 11 400 dollars au Canada et de 11 000 dollars aux

États-Unis [9, 10]. Face à ce problème majeur de santé

publique, il importe de mettre en place des mesures de

prévention.

Les chutes constituent le premier motif de consulta-

tion aux urgences pour les plus de 75 ans avec de 10 à

22 % des motifs d’admissions [11, 12]. La fréquence de la

récidive, associée au vieillissement de la population devrait

encore accroître l’afflux aux urgences dans les années à

venir. De plus, la consultation pour chute est longue car

elle implique le diagnostic des complications traumatiques

et l’identification des facteurs de risque dans un temps

réduit. Pourtant, peu d’études se sont intéressées à la qua-

lité de la prise en charge et de l’orientation à l’issue de la

consultation aux urgences. À notre connaissance, il n’existe

ainsi pas de protocole validé ou de recommandations spé-

cifiques pour les urgences. Baraff et al. ont étudié en 1997

l’intérêt de la sensibilisation des soignants des urgences à

la problématique de la chute et ses facteurs de risque [13].

Le protocole a permis d’obtenir une meilleure documen-

tation de la chute, une augmentation des diagnostics de

syncope, d’accident vasculaire cérébral et une plus grande

fréquence de supplémentation en vitamine D. Malheureu-

sement, cette étude n’a pas mis en évidence de diminution

du risque de récidive de chute, probablement parce que

le suivi des recommandations n’a pas pu être contrôlé.

En France, des recommandations de bonne pratique sur la

prise en charge des chuteurs récidivants de plus de 65 ans

ont été éditées en 2009 par la Haute autorité de santé (HAS)

[14]. Elles préconisent la recherche de facteurs de risque de

chute grave, des facteurs précipitants et l’instauration de

mesures de prévention. Les recommandations de la HAS

sont destinées à un public large (médecins généralistes,

gériatres, rééducateurs) et ne semblent pas avoir été tes-

tées dans les services d’urgences. Les recommandations

des sociétés de gériatrie américaine et anglaise émises

en 2011, concernent les personnes âgées consultant leur

médecin traitant pour des chutes récidivantes ou admis aux

urgences pour une première chute [15].

L’objectif principal de notre étude a été de réaliser un

audit pour apprécier si la consultation aux urgences des

patients non hospitalisés donnait lieu à une recherche de

facteurs de risque de chute conforme aux recommanda-

tions de la HAS [14], des sociétés de gériatrie américaine

et anglaise (American geriatrics society, British geriatrics

society) [15] et aux indicateurs de bonnes pratiques aux

Etats-Unis (Assessing care of vulnerable elders : Acove

3) [16], avant l’application d’un programme de sensibili-

sation et de formation des équipes. L’objectif secondaire

de l’étude a consisté à analyser les associations entre le

recours à l’évaluation gériatrique et la recherche de facteurs

de risque de chute.

Méthodes

Type d’étude

Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive rétros-

pective multicentrique portant sur les personnes âgées de

plus de 75 ans ayant consulté aux urgences pour une chute

involontaire, d’avril à octobre 2010. Conformément à la litté-

rature, la chute a été définie comme le fait de se retrouver

involontairement au sol ou dans une position inférieure à sa

position de départ [17].

L’étude s’intègre dans la phase initiale d’un pro-

gramme d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP)

et d’amélioration de la qualité des soins aux personnes

âgées consultant pour chute aux urgences, mis en place

en 2010 par le Réseau nord alpin des urgences (Renau).

Le Renau, dont les missions sont l’homogénéisation des

pratiques et l’organisation des filières de prise en charge,

regroupe les services d’urgences des départements de la

Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère. L’hypothèse était que

la prise en charge des sujets âgés chuteurs aux urgences

pouvait être améliorée en sensibilisant le personnel para-

médical et médical au dépistage des facteurs de risque de

chute, de récidive et de complication ultérieure.

Population d’étude

Toutes les personnes de 75 ans ou plus dont la chute

était le motif principal d’admission (chute, chutes répéti-

tives, bilan de chute, malaise avec chute) aux urgences ont

été incluses, à l’exception de celles ne résidant pas sur le

territoire couvert par le réseau nord-alpin des urgences. Les

13 centres de l’arc alpin ayant participé à l’inclusion sont :

Aix-les-Bains, Annecy, Annemasse-Bonneville, Albertville-

Moutiers, Brianc¸on, Chambéry, Echirolles les cèdres,

352 Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 11, n ◦4, décembre 2013

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am

Prise en charge aux urgences des patients âgés chuteurs

Centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble Michal-

lon, Grenoble-clinique mutualistes, CHU Grenoble-hôpital

sud, Saint-Julien-en-Genevois, Thonon et Voiron. Les

semaines d’inclusion, 7 pour les centres avec un nombre

d’entrées important (plus de 1 000 entrées annuelles aux

urgences de personnes de 75 ans ou plus) et 15 pour

les centres de taille inférieure, ont été tirées au sort sur

l’ensemble de l’année en évitant l’hiver pour ne pas créer

de biais.

Nous avons ensuite choisi de focaliser notre travail sur

les patients qui n’étaient pas hospitalisés. Il nous semblait

en effet fondamental que ce groupe bénéficie des recom-

mandations de bonne pratique au sein même du service

des urgences, afin de garantir une sortie dans des condi-

tions optimales. L’évaluation de l’équilibre et la recherche

d’une hypotension orthostatique ont été analysées dans le

sous-groupe des patients censés pouvoir se mettre debout,

c’est-à-dire n’ayant pas de fracture, entorse ou luxations

aux membres inférieurs ni d’impotence fonctionnelle. Le

recours à l’évaluation gériatrique a été analysé dans les

centres disposant d’une filière d’évaluation fonctionnelle

au moment de l’étude (recours chez au moins 5 % de

l’ensemble des patients).

S’agissant d’une étude observationnelle, les patients

étaient informés par affichage dans chaque service

d’urgences que les données les concernant pouvaient faire

l’objet d’analyses statistiques et qu’ils avaient un droit

d’accès à ces données. Le protocole a été soumis au comité

local d’éthique de l’hôpital d’Annecy. Le fichier de don-

nées était anonymisé et sa constitution a été notifiée à la

Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Données recueillies

Les données ont été recueillies par les techniciennes de

recherche du Renau dans chaque centre, à partir du dossier

médical informatisé. Les données psychosociales enregis-

trées à l’entrée de chaque patient étaient les suivantes :

l’âge, le sexe, la date et l’heure d’accueil aux urgences, le

mode d’entrée (moyens personnels, ambulance, pompiers,

Smur), le lieu de vie, l’isolement et l’autonomie antérieure.

L’isolement était coté «Vit seule »quand la personne vivait

seule à domicile sans passage d’aides ni de famille à proxi-

mité, «Famille présente »quand il y avait des passages de

l’entourage mais pas de passage d’aide professionnelle à

domicile et «Aide à domicile »quand il y avait un passage

d’un professionnel avec ou sans le passage de la famille.

La perte d’autonomie a été retenue quand il était noté que

le patient avait besoin d’aide pour les activités de base de

la vie quotidienne. Les conséquences traumatiques de la

chute ont été répertoriées avec les codes de la classifica-

tion internationale des maladies (CIM 10). L’orientation à

l’issue de la consultation aux urgences a été observée :

retour à domicile (RAD) direct ou via l’unité d’hospitalisation

de courte durée (UHCD), hospitalisation complète directe

ou via l’UHCD. Nous avons aussi noté si le patient a pu être

vu par l’équipe mobile de gériatrie aux urgences ou, dans

les 3 mois, au centre d’évaluation gériatrique (hôpital de jour

ou consultation). Les lettres envoyées au médecin traitant

ont été comptabilisées.

Nous avons retenu les critères de qualité de prise en

charge des chutes du patient âgé communs aux recomman-

dations nationales de la Haute autorité de santé (HAS) en

2009 [14], aux recommandations américaine et anglaise en

2011 [15] et aux indicateurs qualité de l’Acove 3 [16]. Nous

avons recherché si les éléments suivants figuraient dans les

dossiers des urgences :

– antécédent de chute au cours de l’année passée, définis-

sant le caractère répété de la chute actuelle ;

– polymédication (prise de plus de 4 traitements) et

notamment prise de benzodiazépines. Les ordonnances

comportant des psychotropes ou des cardiotropes ont été

comptabilisées ;

– évaluation de la marche et de l’équilibre aux urgences

(en l’absence de complication traumatique provoquant une

impotence fonctionnelle) : considérée comme réalisée

quand il était noté que le sujet avait fait quelques pas dans

le box des urgences ;

– réalisation d’un test d’hypotension orthostatique (en

l’absence de complication traumatique provoquant une

impotence fonctionnelle) ;

– dépistage des troubles des fonctions supérieures, retenu

quand le dossier mentionnait un traitement par anticholi-

nestérasique ou mémantine, la présence d’un syndrome

confusionnel, de troubles du comportement ou d’un syn-

drome démentiel dans les antécédents ;

– la réalisation de l’électrocardiogramme (ECG) a été

rajoutée, alors qu’elle ne figure pas dans toutes les recom-

mandations car il s’agit d’un examen contributif même s’il

n’y a pas de notion de malaise. Une étude a en effet mon-

tré que les sujets gardent le plus souvent une amnésie de

l’épisode de syncope [18] et les syndromes coronariens

peuvent être asymptomatiques [19].

Analyses statistiques

Les données ont été saisies sur tableur Microsoft Excel

au format 1997-2003, puis analysées avec le logiciel de

statistiques R version 3.0.0. Dans l’analyse descriptive, les

variables quantitatives ont été exprimées en moyenne et

en écart type, et les variables qualitatives en pourcentage

d’effectif des catégories.

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 11, n ◦4, décembre 2013 353

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am

S. Cabillic, et al.

Nous avons comparé la recherche de facteurs de risques

chez les patients ayant eu recours à l’évaluation géria-

trique et les autres. Les comparaisons univariées entre les

groupes ont été réalisées avec des tests d’indépendance

du 2. Pour les analyses multivariées, des régressions logis-

tiques multiples ont permis d’estimer les odds ratio ajustés

et leurs intervalles de confiance ainsi que les valeurs de p.

La valeur même des facteurs de risque n’a pas été étudiée

en tant que prédicteur du recours à l’évaluation gériatrique,

car on pouvait anticiper un nombre élevé de valeurs man-

quantes : dans les études antérieures, plusieurs facteurs de

risque n’étaient pas recherchés chez la plupart des patients

venant aux urgences pour chute [20, 21]. Le nombre de

sujets sans valeurs manquantes peut être trop faible pour

mettre en évidence un effet significatif, et amener à des

conclusions erronées si l’absence de données est différen-

tielle selon la valeur de la donnée non observée.

Résultats

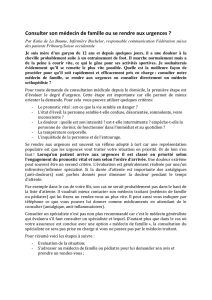

Parmi l’ensemble des patients de plus de 75 ans qui

ont consulté aux urgences pour chute, 1 238 patients sont

rentrés à domicile (51,0 %) et 1 160 patients (47,8 %) ont

été hospitalisés (figure 1). Huit pour cent des patients ont

été hospitalisés via l’UHCD. Parmi les patients hospitali-

sés, 205/1 160 (17,7 %) l’ont été en court séjour gériatrique.

On comptait 14 décès (0,6 %) au sein des urgences. Les

caractéristiques de la population étudiée sont décrites dans

le tableau 1. Le groupe des patients hospitalisés et des

patients rentrant à domicile étaient différents en termes

d’âge, de mode d’arrivée et de circonstance de venue. La

moyenne d’âge des 1 238 patients inclus était de 84,2 ans.

On comptait 70 % de femmes. Le lieu de vie était préféren-

tiellement le domicile (75 %). Concernant les complications

traumatiques, 897 (37 %) diagnostics de fractures ont été

posés pour l’ensemble des patients et 339 (27 %) pour les

patients sortant directement des urgences (tableau 1). Les

fractures des membres supérieurs étaient plus fréquentes

chez ces derniers.

Le taux de conformité des dossiers pour les critères

retenus est présenté dans le tableau 2. Un antécédent

de chute était documenté chez 21 % des patients. Le

dépistage d’un trouble des fonctions supérieures a été ren-

seigné dans 25 % des cas. L’hypotension orthostatique et

les troubles de la marche et de l’équilibre ont été docu-

mentés respectivement pour5%et11%despatients

pouvant se mettre debout. L’ECG a été réalisé chez 29 %

des patients. Un bilan biologique a été effectué pour 27 %

des patients. Les dossiers comportaient une information

Recours à la gériatrie sur les 1 238 RAD :

. EMG aux urgences : 28 (2,3 %)

. CEG : 19 (1,5 %)

Recours à la gériatrie sur les 1 160 hospitalisés :

. Hospitalisation en gériatrie : 205 (17,7 %)

. EMG aux urgences : 89 (7,7 %)

. EMG en hospitalisation : 46 (4,0 %)

. CEG : 14 (1,2 %)

. 14 décès aux urgences

. 12 retours en hospit

alisation

. 2 sorties avant soins

Autre

n = 28 (1,2 %)

RAD direct

n = 1 133 (46,7 %)

Hospitalisation

n = 1 160 (47,8 %)

RAD

n = 1 238 (51,0 %)

Tous patients

n = 2 426

Hospitalisation directe

n = 966 (39,8 %)

UHCD

n = 299 (12 %)

Hospitalisation via UHCD

n = 194 (8,0 %)

RAD via UHCD

n = 105 (4,3 %)

Figure 1. Orientation des patients âgés consultant aux urgences pour chute. UHCD : unité d’hospitalisation de courte durée ; EMG : équipe

mobile de gériatrie ; CEG : centre d’évaluation gériatrique ; RAD : retour à domicile.

Figure 1. Orientation and referral of older people presenting to the emergency department after a fall.

354 Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 11, n ◦4, décembre 2013

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Journal Identification = PNV Article Identification = 0430 Date: December 4, 2013 Time: 10:48 am

Prise en charge aux urgences des patients âgés chuteurs

Tableau 1. Caractéristiques sociodémographiques des sujets et lésions traumatologiques.

Table 1. Sociodemographic characteristics of subjects and type of injury.

RADn=1238 Hospitalisationn=1160 Chi2 p

Age, moyenne (écart type) 84,2 (6,0) 85,0 (5,4) 19,5 (2) ***

85 ans et +, n (%) 574 (46) 619 (53)

Sexe féminin, n (%) 871 (70) 842 (73) 0,03 (1) NS

Lieu de résidence, n (%)†4,6 (2) *

Domicile 933 (75) 920 (80)

Institution 295 (24) 231 (20)

Autre 8 (1) 4 (0)

Mode de transport, n (%)†277,5 (4) ***

Moyens personnels 453 (38) 120 (11)

Ambulance privée 405 (34) 535 (47)

Pompiers 317 (27) 445 (39)

Smur 4 (0) 24 (2)

Autre 16 (1) 12 (1)

Admission la nuit (20-8h), n (%)†201 (16) 231 (20) 10,2 (1) *

Circonstances de venue, n (%) 150 (4) ***

Chute mécanique 966 (79) 682 (59)

Bilan de chute / chutes à répétition 104 (9) 179 (16)

Malaise 106 (9) 203 (18)

Autre 54 (4) 86 (8)

Lésions traumatologiques

Fracture, n (%) 339 (27) 548 (47) 70,2 (1) ***

Fracture membre inf., n (%) 68 (5) 398 (34) 255,8 (1) ***

Fracture membre sup., n (%) 196 (16) 124 (11) 22,6 (1) ***

Contusion, n (%) 407 (33) 116 (10) 178,8 (1) ***

Plaie, n (%) 321 (26) 86 (7) 117,7 (1) ***

RAD : retour à domicile ; NS : non significatif.

Pour chaque variable, tests d’indépendance entre la répartition des catégories et le fait d’être rentré à domicile.

†Pourcentages et test d’indépendance sont calculés sur les valeurs non manquantes. Nombre de valeurs manquantes (%) : lieu de vie : 7 (0,3 %). Mode de

transport : 67 (2,8 %). Admission la nuit : 3 (0,1 %).

***:p<0,001;*:p<0,05.

sur l’entourage du patient dans 54 % des cas. La notion de

perte d’autonomie a été renseignée pour 16 % des patients.

Tous ces indicateurs étaient plus souvent renseignés dans

les dossiers des patients hospitalisés (données disponibles

sur demande). L’ordonnance était disponible chez 55 %

des patients sortants. Les patients sortant directement des

urgences prenaient en moyenne 5,9 médicaments par jour

dont 0,7 traitement psychotrope. Dix-huit pour cent des

patients sortants étaient sous anticoagulants. Un courrier

a été adressé au médecin traitant pour 33 % des patients

sortants.

Cinq centres sur les treize disposaient d’une filière

d’évaluation fonctionnelle. Sur les 441 patients de ces

centres qui sont rentrés à domicile et pouvaient se mettre

debout, 23 (5,2 %) ont bénéficié d’une évaluation géria-

trique, soit par une équipe mobile de gériatrie aux urgences,

soit par un centre d’évaluation gériatrique dans les trois

mois suivant la chute (tableau 3). En analyse univariée, le

recours à l’évaluation gériatrique pour les patients sortants

était associé de manière significative au sexe féminin, à

la réalisation d’un ECG, à la recherche de troubles des

fonctions supérieures, d’un isolement social, de troubles

de l’équilibre et d’une hypotension orthostatique. En ana-

lyse multivariée, le sexe féminin, la recherche de troubles

des fonctions supérieures et de l’hypotension orthosta-

tique étaient des prédicteurs indépendants du recours à

l’évaluation gériatrique.

Discussion

Chez les patients consultant aux urgences pour chute,

les facteurs de risque de chute sont insuffisamment

documentés au regard des recommandations de l’HAS.

En effet, les notions d’antécédents de chute ou de

perte d’autonomie sont peu fréquemment consignées.

La marche et l’hypotension orthostatique sont rarement

testées. Une attention plus importante est portée au

dépistage des troubles des fonctions supérieures ou à la

réalisation de l’ECG. Cette faible documentation des fac-

teurs prédisposants à la chute laisse supposer qu’ils ne sont

pas recherchés de manière systématique. Plusieurs études

avaient déjà fait ce constat [22]. Pour Kalula et al., les anté-

cédents de chute étaient recherchés dans 20 % des cas,

l’hypotension orthostatique testée pour 2 % des patients

et les troubles de l’équilibre et de la marche recherchés

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 11, n ◦4, décembre 2013 355

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%