Effets secondaires psychiatriques du traitement de l`hépatite

Mini-revue

Effets secondaires

psychiatriques du traitement

de l’hépatite chronique C :

caractérisation et prise en

charge

Laurent Castéra

Service d’Hépato-Gastroentérologie, hôpital Haut Lévêque, Avenue de Magellan,

33604 Pessac

Au cours du traitement de l’hépatite chronique C, les effets secon-

daires psychiatriques de l’interféron sont fréquents (20 à 30 %) et

constituent la première cause d’arrêt prématuré du traitement

antiviral. Il s’agit de troubles de l’humeur (dépression) pouvant

comporter une composante irritable, voire maniaque. Ils survien-

nent le plus souvent entre le premier et le troisième mois de

traitement. Il n’existe pas actuellement d’outil simple fiable pour le

dépistage de ces troubles et l’existence de facteurs prédictifs reste

controversée. Le dépistage précoce de la survenue de troubles de

l’humeur au cours du traitement antiviral et la prise en charge

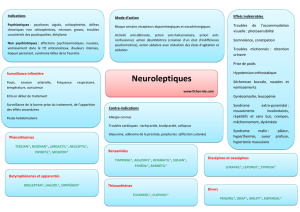

thérapeutique appropriée, par l’utilisation d’antidépresseurs voire

de neuroleptiques, permet la poursuite du traitement antiviral dans

la majorité des cas et l’obtention de taux de guérison virologique

élevés. La constatation de troubles psychiatriques avant traitement

ne doit pas constituer une contre-indication à la mise en route d’un

traitement antiviral lorsque celui-ci est justifié par la sévérité de la

maladie hépatique.

Mots clés : hépatite C, interféron, dépression, irritabilité

Le traitement de l’hépatite chronique C repose actuellement sur

l’utilisation combinée de l’interféron pégylé et de la ribavirine,

permettant d’obtenir une guérison chez près de 60 % des malades.

En dépit des progrès thérapeutiques accomplis en terme d’efficacité, les

effets secondaires occasionnés par ce traitement sont nombreux. Parmi

ceux-ci, les manifestations psychiatriques, liées à l’utilisation de l’interfé-

ron, constituent la première cause d’arrêt prématurée du traitement

antiviral. En outre, des antécédents psychiatriques ou l’existence d’une

pathologie psychiatrique sont des raisons fréquemment invoquées pour ne

pas initier le traitement antiviral. La méconnaissance ou la sous-estimation

de ces manifestations peuvent donc être préjudiciables à la prise en

charge des malades atteints d’hépatite chronique C.

L’objet de cette mini-revue est de faire le point sur les effets secondaires

psychiatriques du traitement de l’hépatite chronique C et leur prise en

charge en pratique.

Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006

Tirés à part : L. Castéra

91

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Quels sont les effets secondaires

psychiatriques potentiels

du traitement de l’hépatite C ?

Incidence et délai de survenue

La survenue de manifestations psychiatriques au cours

du traitement de l’hépatite chronique C est rapportée

avec une prévalence dépassant 20 % [1]. L’interféron

peut être responsable d’effets secondaires psychiatri-

ques sévères selon un mécanisme qui reste méconnu.

La ribavirine ne semble pas aggraver les manifesta-

tions psychiatriques de l’interféron, en particulier l’inci-

dence de la dépression [2]. Les manifestations psychia-

triques peuvent survenir dès la première semaine de

traitement, mais sont particulièrement marquées entre

le premier et le troisième mois [3-7]. L’incidence et la

sévérité des symptômes psychiatriques semblent liées à

la dose et à la durée du traitement. L’incidence dépend

plus de la posologie d’interféron que de la dose

cumulée.

Nature et sévérité

Les manifestations psychiatriques occupent un large

spectre [8-11] allant de symptômes mineurs très fré-

quents comme l’asthénie, les troubles de la concentra-

tion, l’absence de motivation, l’irritabilité, l’anxiété, les

troubles du sommeil et la diminution de la libido à des

symptômes plus sévères mais heureusement moins fré-

quents comme la dépression avec idées suicidaires,

des états psychotiques ou maniaques et des suicides

[12]. Ainsi, l’asthénie est rapportée dans près de 70 %

des cas, les troubles du sommeil dans 30 %, l’irritabi-

lité dans 20 à 30 % et l’anxiété dans 10 à 20 % des

cas [13]. Il est important de noter que ces symptômes

peuvent être parfois difficiles en pratique à distinguer

des symptômes neurovégétatifs induits par l’interféron.

Cependant ces derniers sont en général rythmés par

les injections, s’amendent au cours du temps et répon-

dent aux traitements symptomatiques par antipyréti-

ques ou antalgiques [14].

La dépression est la manifestation sévère la plus fré-

quente, rapportée dans la littérature avec une inci-

dence allant de 0 % à 52 % avec l’interféron standard

[15]. Dans les études plus récentes utilisant l’interféron

pégylé, cette prévalence, probablement plus proche

de la réalité, est comprise entre 16 et 31 % [15]. Cette

variabilité importante, doit inciter à la prudence dans

l’interprétation des résultats de ces études. La perti-

nence et la sensibilité des outils utilisés pour le diagnos-

tic de dépression sont des éléments importants à pren-

dre en compte. En effet, la plupart des études ont utilisé

un examen clinique non standardisé ou bien la réponse

à des questionnaires ou à des échelles, outils qui, pour

la dépression, sont de faible valeur descriptive et

diagnostique [16, 17]. Le diagnostic de dépression

requiert des critères précis comme ceux édictés par le

manuel diagnostique et statistique des troubles men-

taux de la société américaine de psychiatrie (DSM-IV :

Diagnostic and statistical manual of mental disorders,

4

th

edition [18]). Ainsi, la présence pendant une durée

minimum de deux semaines d’au moins 5 des 9 symp-

tômes listés dans le tableau 1 est nécessaire ; en outre,

un des symptômes au moins doit être une humeur

dépressive ou une perte d’intérêt ou de plaisir. Ces

symptômes doivent induire une souffrance cliniquement

significative ou une altération du fonctionnement

social, professionnel ou dans d’autres domaines impor-

tants. Il est important de souligner aussi que la préva-

lence des symptômes dépressifs avant traitement n’était

pas évaluée dans la plupart de ces études [15].

L’irritabilité est aussi un symptôme fréquent au cours du

traitement antiviral, rapporté avec une prévalence de

24 % à 35 % dans les essais pivots [19, 20], proche

de celle de la dépression dans ces études (respective-

ment 22 % et 31 %). Lorsqu’il existe une humeur irrita-

Tableau 1.Critères pour le diagnostic de dépression selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux

de la Société américaine de psychiatrie (DSM–IV)

Au moins 5 des symptômes suivants doivent être présents pendant une même période d’une durée de deux semaines et avoir représenté

un changement par rapport au fonctionnement antérieur ; au moins un des symptômes est soit une humeur dépressive (critère n°1), soit une

perte d’intérêt ou de plaisir (critère n°2) :

1. Humeur dépressive présente pratiquement toute la journée et presque tous les jours

2. Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir pour toutes ou presque toutes les activités, pratiquement toute la journée et presque tous les

jours

3. Perte ou gain de poids significatif en l’absence de régime

4. Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours

5. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours

6. Fatigue ou perte d’énergie presque tous les jours

7. Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive ou inappropriée

8. Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer ou indécision presque tous les jours

9. Pensées de mort récurrentes, idées suicidaires récurrentes ou tentative de suicide ou plan précis pour se suicider

Mini-revue

Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006

92

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

ble prédominante, il convient de rechercher soigneuse-

ment des éléments maniaques afin de faire le

diagnostic différentiel avec les états mixtes qui com-

prennent à la fois les critères diagnostiques de dépres-

sion et de manie. Il est possible que la prévalence des

symptômes maniaques ait été sous-estimée ou négligée

jusqu’à présent, la plupart des études s’étant focalisé

sur la symptomatologie dépressive. Ainsi dans notre

expérience [7] chez 98 malades naïfs traités par

interféron pégylé et ribavirine, ayant bénéficié d’une

évaluation psychiatrique systématique pendant toute la

durée du traitement, 38 (39 %) ont présenté un épisode

psychiatrique survenant la plupart du temps (87 % des

cas) au cours des trois premiers mois de traitement. Il

s’agissait de troubles de l’humeur dans tous les

cas correspondant soit à une dépression associée à

des symptômes maniaques dans 17 cas (45 %) ; soit à

une manie/hypomanie irritable dans 21 cas (55 %).

Ces résultats suggèrent que les manifestations psychia-

triques induites par l’interféron obéissent à une classi-

fication plus complexe que celle de la simple dépres-

sion, en raison notamment de la présence simultanée

très fréquemment de symptômes d’irritabilité [21].

Comment reconnaître

une manifestation psychiatrique

préoccupante au cours

du traitement de l’hépatite C ?

En pratique, compte tenu de leur gravité potentielle,

l’identification précoce de la survenue de manifesta-

tions psychiatriques, en particulier de troubles de

l’humeur au cours du traitement antiviral, à l’aide

d’outils pertinents, est cruciale pour une prise en

charge thérapeutique adaptée. Plusieurs questionnai-

res et échelles, présentant l’avantage de pouvoir être

administrés et interprétés rapidement, ont été proposés

[5, 22-26]. Avec ce type d’échelles, le malade est

considéré comme cliniquement déprimé lorsque le

score dépasse un seuil critique. Il est important cepen-

dant en pratique d’établir une distinction entre « symp-

tomatologie dépressive » et « dépression clinique » :

d’une part, la première est beaucoup plus fréquente

que la seconde, d’autre part, un sujet peut présenter

une humeur dépressive (dysphorie) sans être atteint

pour autant de dépression clinique, diagnostic obéis-

sant à des critères précis comme ceux édictés par le

DSM-IV. Il est important de garder à l’esprit que l’inter-

féron, en dehors de toute symptomatologie dépressive,

peut entraîner une perte de poids, des troubles du

sommeil et une asthénie, c’est-à-dire 3 des 5 symptô-

mes requis pour poser le diagnostic d’épisode dépres-

sif majeur. Le diagnostic reposant alors quasiment sur

les deux items concernant l’humeur (humeur dépressive

ou perte de plaisir), il est nécessaire d’être particuliè-

rement vigilant sur la notion de durée et de perma-

nence des symptômes (qui doit être au minimum de

2 semaines). L’humeur dépressive, généralement asso-

ciée au syndrome grippal survenant au cours des 48

premières heures suivant l’injection d’interféron, n’est

donc pas suffisante pour pouvoir poser le diagnostic

d’épisode dépressif.

Les entretiens semi-structurés conduits par un psychiatre

tels que le SCID (The Structured Clinical Interview for

DSM-III R) [27] ou plus récemment le MINI (Mini-

International Neuropsychiatric Interview for DSM-IV)

[28] constituent en pratique les meilleurs outils diagnos-

tiques. Il s’agit d’entretiens non directifs mais guidés

par un outil d’évaluation psychiatrique tel que le

DSM-IV par exemple. Leur sensibilité et leur spécificité

sont généralement très bonnes en ce qui concerne les

diagnostics psychiatriques usuels. Cependant, ils sont

plus longs et plus difficiles à utiliser que les échelles,

nécessitant une formation particulière ou le recours à

des spécialistes.

Peut-on anticiper la survenue

de manifestations psychiatriques

au cours du traitement antiviral ?

La fréquence des comorbidités psychiatriques justifie

leur dépistage avant d’entreprendre un traitement anti-

viral. En pratique, la mise en route de celui-ci n’est

jamais urgente, et un interrogatoire minimum, pouvant

être effectué par tout médecin, devrait comprendre la

recherche d’antécédents psychiatriques personnels et

familiaux, en particulier de dépression ou de tentative

de suicide, de conduites addictives anciennes ou

récentes.

Peu d’éléments permettent néanmoins d’identifier les

sujets à risque de développer une complication psy-

chiatrique. Les données de la littérature sont limitées et

souvent contradictoires. Certaines études [4, 6, 29]

n’ont pas trouvé de facteurs de risque particuliers,

d’autres [5, 21, 30, 31], au contraire, ont suggéré que

les antécédents psychiatriques ou les antécédents de

toxicomanie constituaient des facteurs de risque pour

la survenue de dépression. Cependant, en pratique,

l’existence de facteurs de risque ne doit pas conduire à

contre-indiquer le traitement chez ces patients.

Conduite à tenir en pratique

lors de l’instauration

du traitement antiviral

Des recommandations pratiques sont proposées dans

le tableau 2. Trois types de situations peuvent être

individualisés.

Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006 93

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

Patients sans manifestation

ni antécédent psychiatrique

Compte tenu de la fréquence des manifestations psy-

chiatriques et de la difficulté de prévoir leur survenue, il

est important au moment de l’initiation du traitement

d’informer le patient et son entourage sur la possibilité

de leur survenue et d’attirer leur attention sur certains

symptômes d’alarme (impulsivité, irritabilité ou anxiété

importantes, agressivité au travail ou envers les pro-

ches, crises de larmes, humeur labile, idées noires

voire suicidaires). Une collaboration étroite entre le

médecin généraliste et le spécialiste est nécessaire car

c’est bien souvent le médecin traitant qui est en pre-

mière ligne pour dépister la survenue de ces troubles.

Patients sans maladie psychiatrique

mais ayant des antécédents psychiatriques

L’existence d’antécédents psychiatriques devrait inciter

à la prudence avant l’instauration du traitement antivi-

ral. Il faut bien mettre en balance le bénéfice escompté

en termes de chances de guérison et d’impact sur la

maladie hépatique par rapport aux risques de surve-

nue de manifestations psychiatriques au cours du trai-

tement. Un avis spécialisé nous semble souhaitable,

d’une part, pour obtenir l’aval du psychiatre, d’autre

part, pour organiser la mise en place éventuelle d’un

suivi au cours du traitement. L’intérêt d’un traitement

antidépresseur préventif pourrait aussi être discuté.

Celui-ci a été suggéré suite aux résultats spectaculaires

d’une étude conduite chez des patients atteints de

mélanome métastatique [32]. Dans cette étude contrô-

lée, les malades recevaient de la paroxétine à la dose

de 10 mg/j pendant les 2 semaines précédant le

début du traitement par interféron, puis à la dose de 20

à 40 mg/j pendant toute la durée du traitement. Com-

parés aux malades recevant le placebo, les malades

recevant la paroxétine avaient significativement moins

d’épisodes dépressifs majeurs et une meilleure obser-

vance du traitement par interféron. En raison des très

fortes doses d’interféron utilisées (20 MU/m

2

de sur-

face corporelle 5 jours par semaines pendant les 4

premières semaines, puis 10 MU/m

2

de surface cor-

porelle 3 fois par semaine) et des taux élevés de

dépression dans le groupe placebo (45 %), attribua-

bles en partie à la gravité de la maladie traitée, ces

résultats encourageants ne sont probablement pas

extrapolables aux malades atteints d’hépatite chroni-

que C. Bien qu’attractive, la stratégie d’un traitement

préventif systématique paraît difficilement recomman-

Tableau 2.Propositions pour le dépistage et la prise en charge des symptômes psychiatriques avant et au cours du traitement

par interféron (IFN) (d’après [10]).

1. Compte tenu du risque élevé de survenue de troubles de l’humeur sous IFN :

- informer le patient et son entourage des risques durant le traitement,

- apprendre au patient à reconnaître les symptômes qui doivent l’alarmer.

2. Un avis psychiatrique est nécessaire avant d’initier un traitement par IFN en cas :

- d’antécédents de dépression ou de dépression active,

- d’antécédents familiaux de dépression ou de suicide,

- d’antécédents psychiatriques, et notamment de troubles maniaco-dépressifs.

3. Lorsqu’il existe une dépression caractérisée au moment d’entreprendre le traitement par IFN :

- il faut d’abord traiter la dépression ; une fois celle-ci contrôlée, l’IFN peut être entrepris,

- une fois le traitement entrepris, une surveillance étroite à la recherche d’une rechute est impérative.

4. Chez les patients ayant des antécédents de toxicomanie ou substitués :

- une surveillance étroite à la recherche d’une rechute ou de troubles de l’humeur est nécessaire durant le traitement.

5. La surveillance au cours du traitement par IFN devrait comporter :

- l’évaluation à chaque consultation de troubles de l’humeur ou d’idées suicidaires,

- une attention particulièrement focalisée sur certains symptômes : irritabilité importante, impulsivité, agressivité, au travail, envers les

proches et la famille, humeur triste, anhédonie, culpabilité, désespoir, repli, pensées ruminatives,

- la demande d’un avis spécialisé en cas de doute.

6. En cas de survenue de troubles de l’humeur au cours du traitement :

- l’IFN peut être poursuivi si ceux-ci ne sont pas sévères,

- ne pas hésiter à utiliser des antidépresseurs (les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine constituent la classe préférentielle),

- en l’absence de réponse rapide aux antidépresseurs, diminuer les doses d’IFN, voire interrompre le traitement de façon transitoire, ou

utiliser des antipsychotiques (amisulpride) à faible dose,

- en cas de dépression atypique (notamment avec une irritabilité), rechercher de manière active des symptômes maniaques et ne pas

hésiter à utiliser des antipsychotiques (amisulpride) à faible dose,

- en cas de dépression ou de manie sévère ou de tentative de suicide, l’IFN doit être interrompu et le patient confié à un psychiatre.

Mini-revue

Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006

94

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

dable en pratique actuellement. Une étude multicentri-

que française devrait démarrer prochainement pour

tenter de répondre à cette question. Dans l’attente de

ses résultats, cette stratégie semble mériter d’être dis-

cutée au cas par cas dans le cadre d’une approche

multidisciplinaire.

Patients ayant une maladie psychiatrique

L’existence de troubles psychiatriques préexistants est

une raison fréquemment invoquée pour ne pas initier le

traitement antiviral et la conférence de consensus fran-

çaise qui s’est tenue en 2002 [33] est restée très

prudente à cet égard. Plusieurs études [34-36] ont

pourtant rapporté la possibilité de traiter par interféron

des malades atteints de troubles psychiatriques, sans

risque accru de développer des complications neurop-

sychiatriques ou d’interrompre le traitement. Ainsi

Schaefer et al. [35] ont comparé l’observance et les

effets secondaires psychiatriques d’un traitement par

interféron et ribavirine chez des malades ayant des

contre-indications psychiatriques classiques à l’interfé-

ron (maladies psychiatriques sévères : dépression,

anxiété majeure, schizophrénie, toxicomanie active ou

récente) par rapport à des patients contrôles (aucun

trouble psychiatrique actuel ou passé). Les résultats en

termes de réponse virologique et d’incidence de

dépression ne différaient pas entre les groupes. Cepen-

dant, dans le groupe des malades psychiatriques,

l’utilisation d’antidépresseurs était significativement

plus fréquente. Aucun malade n’a été obligé d’inter-

rompre le traitement en raison d’une aggravation de

son état psychiatrique. En revanche, dans le groupe

des malades ayant des antécédents de toxicomanie,

les taux d’arrêt de traitement étaient significativement

plus élevés (43 % versus 13 à 18 % dans les autres

groupes). Cependant, dans une étude rétrospective

américaine [30], les malades ayant une affection psy-

chiatrique préalable au traitement avaient significative-

ment plus d’effets secondaires que les autres (68 %

versus 29 %, p = 0,02). Des effets secondaires psy-

chiatriques majeurs étaient observés chez 24 % des

malades, avec une fréquence accrue, bien que non

significative, dans le groupe de malades ayant une

affection psychiatrique préalable. L’ensemble de ces

données suggère qu’un traitement antiviral est envisa-

geable chez les malades ayant des antécédents psy-

chiatriques ou une maladie psychiatrique évolutive. Le

traitement antiviral devrait cependant être réservé en

priorité aux malades dont la sévérité de la maladie

hépatique le justifie. Il est bien sûr nécessaire dans ces

cas, de s’assurer au préalable de la stabilité de la

maladie psychiatrique, d’informer le malade et son

entourage des risques encourus et d’effectuer une sur-

veillance psychiatrique régulière pendant toute la

durée du traitement antiviral dans le cadre d’une col-

laboration multidisciplinaire étroite entre hépatologue,

psychiatre et médecin généraliste.

Quelle surveillance psychiatrique

au cours du traitement antiviral ?

Nécessité d’une prise en charge

pluridisciplinaire

Le traitement de l’hépatite chronique C est un traitement

long et pénible mais son initiation est rarement urgente.

Sa mise en route nécessite donc au préalable une

bonne coordination entre les différents acteurs impli-

qués : hépatologue ou interniste, addictologue et

médecin généraliste. Le recours à un psychiatre doit

être discuté lorsqu’il existe des symptômes préoccu-

pants justifiant un traitement spécifique, à condition

que le patient en accepte le principe et que le rendez-

vous proposé ne soit pas trop lointain.

Rythme et nature

La vigilance doit être maximale durant les trois pre-

miers mois de traitement. Une consultation systémati-

que avec le spécialiste 1 mois après le début du

traitement antiviral semble souhaitable car elle permet

de faire le point avec le patient (et son conjoint ou son

entourage, si possible) sur l’existence de symptômes

d’alerte (irritabilité importante, insomnies, idées noi-

res) et le cas échéant d’adapter les doses du traitement

antiviral en fonction de la tolérance clinique mais aussi

biologique (neutropénie ou anémie). Une nouvelle éva-

luation au troisième mois de traitement nous semble

indispensable. La survenue de troubles, passée cette

période, est encore possible mais beaucoup moins

probable (moins de 15 % dans notre expérience). En

outre, la connaissance de la réponse virologique pré-

coce est un élément clé de la motivation du patient pour

la poursuite du traitement antiviral. L’absence de

réponse virologique précoce peut conduire dans cer-

tains cas à l’arrêt du traitement antiviral chez un patient

ayant été préalablement préparé à cette éventualité

lors de l’initiation. Dans l’intervalle, un suivi mensuel

par le médecin généraliste est souhaitable. Celui-ci doit

bien sûr être informé des symptômes d’alerte (irritabi-

lité importante, insomnies, idées noires) qui peuvent

conduire à prendre un avis spécialisé.

Situations psychiatriques

nécessitant une modification

ou un arrêt du traitement antiviral

En cas de survenue de troubles de l’humeur, le traite-

ment antiviral, en particulier l’interféron, peut être

poursuivi en l’absence de signes de sévérité

(tableau 2). Une diminution des doses peut être propo-

Hépato-Gastro, vol. 13, n° 2, mars-avril 2006 95

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 26/05/2017.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%