Pouvoir d`achat et consommation - Le prix de la confiance

La question du pouvoir d’achat monopolise le débat

économique. Il est vrai que, depuis de nombreuses années,

la demande des consommateurs fait marcher la croissance.

La hausse des prix va-t-elle la ralentir ?

C’est une question de con ance.

Les Français estiment que leur

pouvoir d’achat n’augmente

pas. Pourtant, l’Insee a mesuré

qu’entre 1996 et 2006, il avait pro-

gressé de 1,9 % par an, malgré une

croissance modérée et en raIson no-

tamment d’une in ation très faible. Il

existerait donc un décalage entre la

perception et la réalité. Qui a tort et

qui a raIson ?

Ce qui est vrai, c’est que nos modes

de consommation évoluent et mo-

di ent nos repères sur les prix. Ces

repères ont été bouleversés par le

passage à l’euro. Ceci d’autant plus

que certains acteurs de l’économie,

notamment les secteurs des services,

en ont pro té pour ajuster leurs prix

à la hausse.

Mais la sensation de baisse du pou-

voir d’achat est d’abord liée au poids

croissant des dépenses “contrain-

tes” ou “contractuelles” (logement,

chauffage, électricité, assurances...).

Les dépenses de logement, avec le

transport et l’alimentation, repré-

sentent aujourd’hui plus de la moitié

du budget des ménages. Ces trois

postes essentiels dans le panier des

ménages subissent de plein fouet la

hausse du prix des matières premiè-

res (énergie, produits agricoles). Va-t-

elle assécher la consommation ?

Le retour de l’infl ation

Depuis le début des années 2000, les

ménages ont maintenu leur rythme

de consommation, malgré les aléas

sur leur pouvoir d’achat. Pour cela,

ils ont pioché dans leurs réserves

d’épargne. Le dynamisme de la

consommation s’est surtout porté

sur les achats de biens et services

des technologies de l’information et

de la communication (un secteur qui

a connu une croissance à deux chif-

fres) et les dépenses liées aux loisirs

et à la culture.

L’évolution de la conjoncture mon-

diale (hausse des prix des matières

premières, crise immobilière aux

USA,…) pourrait modi er la donne en

affectant la con ance des consom-

mateurs. En 2007 déjà, ceux-ci ont

eu à supporter la hausse des prix ali-

mentaires (moins élevée que ce que

les médias ont pu rapporter) et la

hausse de l’énergie (plus élevée que

prévue). Parallèlement, les dépen-

ses liées au logement et à l’équipe-

ment continuent de progresser et

de grignoter le budget des ménages.

D’autant que le taux d’épargne en

France se maintient à un niveau élevé

(16 % des revenus). Il n’est donc pas

étonnant que la question du pouvoir

d’achat - donc de la capacité à main-

tenir, voire accentuer son niveau de

consommation - soit devenue cen-

trale chez nous.

De nouvelles envies

Car les Français conservent l’envie de

consommer. Du reste, des dépenses

nouvelles apparaissent. Si elles ponc-

tionnent les budgets, elles facilitent

le quotidien, le rendant plus facile et

plus confortable. Le pouvoir d’achat

ne mesure pas ces éléments qui font

la qualité et le niveau de vie. Et pour-

tant, ce niveau de vie s’améliore.

Les services apportés par les tech-

nologies de l’information et de la

Gestion

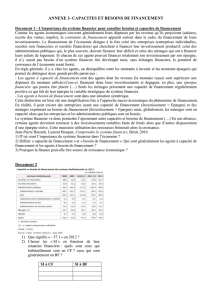

OÙ VA NOTRE ARGENT ?

Répartition de la consommation des ménages en 2006

Le poste “logement équipement de la maIson” représente près d’un tiers du bud-

get des ménages français. Or, les loyers augmentent à un rythme de 3,6 % par an.

Viennent ensuite les dépenses de transports-communication (17,5 %) et d’alimenta-

tion (16,3 %). Trois postes qui subissent, ou vont subir, l’impact de la hausse du prix

des matières premières.

Alimentation

Boissons

Habillement

Logement

équipement

Santé

17,5 %

16 %

11 % 16,3 %

31,1 %

3,4 %

4,7 %

Autres biens

et services

Loisirs-culture

-hôtel-restos

Transport

communication

•

•

•

•

•

•

•

Pouvoir d’achat et

consommation :

le prix

de la confi ance

Jacques MATHÉ, économiste

Économie

Brèves

Juridique

Fiscalité

ASSURANCE-VIE :

information

des bénéfi ciaires

A n d’éviter la déshérence des contrats

d’assurance-vie, une loi du 11 décem-

bre 2007 prévoit que l’acceptation du

béné ciaire sera faite désormais par un

avenant signé par l’assureur, l’acceptant

et le souscripteur ou encore par acte

notarié. Cette mesure lève le paradoxe

qui existait avant l’adoption de cette

loi. Le souscripteur de l’assurance-vie

évitait de prévenir le bénéficiaire car

l’acceptation par le bénéficiaire sans

autorisation du souscripteur entraînait

un blocage des sommes. Le souscrip-

teur dans le besoin ne pouvait plus

récupérer les sommes ainsi placées. Or,

le défaut d’information ne permettait

pas aux béné ciaires, au jour du décès

du souscripteur, de récupérer les som-

mes ainsi placées à leur pro t.

SURSIS DE PAIEMENT DES

IMPÔTS : pas de garantie

Le contribuable qui conteste le bien-

fondé ou le montant d’une imposition

peut demander un sursis de paiement

à condition, souvent, de constituer des

garanties (caution bancaire par exem-

ple). Le contribuable est maintenant

dispensé de fournir de telles garanties

quand l’assiette de l’impôt contesté est

inférieure à 4 500 € (au lieu de 3 000

euros en 2007).

SANCTIONS

non déductibles

À compter des exercices clos à partir du

31 décembre 2007, la non déductibilité

des sanctions pécuniaires du résultat

imposable des entreprises, est éten-

due à toutes les sanctions et pénalités

pour non respect d’obligations légales,

quelle qu’en soit l’origine. C’est le cas

notamment des majorations en cas de

paiement en retard des cotisations de

sécurité sociale.

SANCTION

des retards de paiement

Les clients négligents risquent

désormais une amende en cas de

non-respect du délai de paiement

convenu avec un fournisseur.

Cette amende peut atteindre :

• 15 000 € si les poursuites sont diri-

gées à l’encontre d’une personne

physique (dirigeant ou salarié) ;

• 75 000 € si elles sont dirigées à

l’encontre d’une société (ou de

toute autre personne morale).

L’alimentation va-t-elle faire les frais du

retour de l’in ation et de la montée en

puissance des nouvelles technologies dans

les dépenses des ménages ?

Juridique Juridique

10 Gérer pour gagner EN AGRICULTURE – N° 10

communication (téléphonie portable,

internet…) y contribuent.

Les dépenses qui relèvent du plaisir,

des loisirs, de la culture, connaissent

un fort développement. Les dépen-

ses de télécommunications ont aug-

menté de 10 % en un an, les achats

de TV, son, vidéo de 27 %, les dépen-

ses de transport aérien d’un

tiers en trois ans.

Parallèlement, on assiste à

l’émergence rapide d’une

offre de plus en plus allé-

chante de services à la per-

sonne (entretien de la maIson,

dépannage à domicile, service

aux personnes âgées...). Ces

nouveaux secteurs d’activités

adoptent la même stratégie

de facturation, sous forme

d’abonnement, que les

opérateurs de la communi-

cation. De quoi accentuer

encore le poids des dépen-

ses contraintes dans les bud-

gets des ménages.

Les ménages, devant une offre de

consommation de biens et services

aussi étoffée qu’alléchante, vont sans

doute chercher à faire des économies

sur d’autres postes. L’alimentaire pour-

rait en faire les frais.

L’alimentaire :

bouc émissaire ?

La complexité des modes de factu-

ration dans le domaine des services

brouille les repères sur les prix. Par

contre, sur les produits alimentaires,

peu ou pas transformés, les consom-

mateurs mémorisent plus facilement

les prix et surtout leurs variations. De

sorte que le rayon des fruits et légu-

mes, la boulangerie, le rayon des vian-

des et des poissons servent de bouc

émissaire au dérapage des prix.

Il faut dire que les prix des produits

frais sont sensibles à la saIsonnalité,

aux conditions climatiques ou sanitai-

res et donc, à la régularité de l’offre.

Il semble que cette variabilité soit de

moins en moins comprise par des

consommateurs qui ignorent la réa-

lité les contraintes de production des

denrées alimentaires.

En fait, les études du CREDOC(1) mon-

trent que la baisse de consommation

dans les produits frais est avant tout

liée à un effet générationnel plutôt qu’à

un effet prix. La deuxième raIson tient à

la mauvaise conservation des produits,

en déphasage avec les habitudes de

consommation actuelles où l’on veut

utiliser un produit frais avec la praticité

d’un produit longue conservation. D’où

le succès des aliments élaborés.

Plaisir et loisirs

Malgré la stagnation actuelle du pou-

voir d’achat, les ménages vont sans

doute privilégier davantage encore les

produits synonymes de plaisir, service,

confort, au détriment des produits plus

basiques. Au besoin, ils feront même

jouer la concurrence pour certains pro-

duits, avec des achats premier prix dans

les circuits traditionnels ou des achats

discount sur internet.

Autrement dit, il n’y a pas forcément

un lien direct entre pouvoir d’achat et

consommation. La diminution de l’un

n’entraîne pas une diminution automa-

tique des achats pour l’ensemble des

biens et services. Le regard que chacun

porte sur son pouvoir d’achat est certes

personnel, mais fortement in uencé

par le contexte économique et social

et le niveau de con ance qu’il inspire.

Ce regard influence les ménages et

leurs comportements d’achat, lesquels

changent. Tout le système productif,

les chefs d’entreprise de l’artisanat, du

commerce, des services et de l’agricul-

ture, doivent intégrer de tels change-

ments dans leur stratégie. La promesse

de nouvelles opportunités d’affaires.

(1)CREDOC : Centre de Recherche pour l’Etude

et l’Observation des Conditions de vie.

Économie

ALIMENTAIRE

Un prix peut en

cacher un autre

Nos comportements alimentaires

ont modifié notre pouvoir d’achat.

La généralisation du “produit-service”

est la raison principale de l’augmenta-

tion du prix des produits alimentaires.

Le transfert de légumes préparés à la

maison (entre 1 et 2 € par kilo) vers

des solutions cuisinées en légumes

surgelés peut engendrer des prix au

kilo multipliés par 3 au minimum et

jusqu’à 7 ou 8 fois. En contrepartie,

le consommateur appréciera la faci-

lité d’utilisation de ces aliments prêts

à cuire ou à consommer. On retrouve

ces mêmes effets dans le bricolage où

les produits “tout-en-un” ou “prêts-à-

poser” sont souvent plus onéreux que

les produits basiques à assembler, mais

qui apportent moins de services (plus

complexes, à poser).

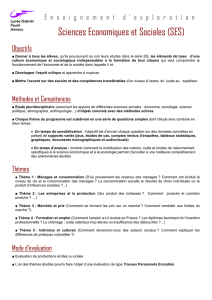

LES FRANÇAIS

plus fourmis que cigales

Malgré un taux d’épargne toujours soutenu, la dépense de consommation des

ménages croît à un rythme régulier depuis 2001. Elle contribue pour une bonne

part à la croissance de l’économie française. Celle-ci pourrait être fragilisée en

2008, si les ménages français limitaient leurs dépenses, sauf à américaniser leur

comportement en diminuant leur épargne. Mais la fourmi française n’est pas la

cigale américaine.

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

17

16

15

14

13

12

11

10

9

taux d'épargne en %

pouvoir d'achat du

revenu disponible brut

dépense en volume

taux d'épargne

Source : comptes nationaux Insee.

Et dire

que j’ai mis tout

mon pouvoir d’achat

dans mon niveau de vie !

Et dire que

j’ai mis tout

mon pouvoir d’achat

sur un livret !

N° 10 – Gérer pour gagner EN AGRICULTURE 11

1

/

2

100%