Corrigé EXERCICES de Biologie (envoi 9) Exercice 1

1

Corrigé EXERCICES de Biologie (envoi 9)

Exercice 1

1. Les hormones sont codées par trois gènes très proches qui se trouvent dans le génome humain. Ces 3

hormones constituent donc une famille multigénique.

Deux des gènes codant pour ces hormones sont nés par duplication d’un gène ancestral dont les copies

ont divergé et acquis de nouvelles fonctions, puisque les 3 hormones sont fonctionnelles et possèdent

chacun un rôle bien déterminé. La séquence de l’OT ne diffère de celle de l’AVT que par un seul AA :

une leucine à la place d’une arginine en 8ième position. Les mutations faisant intervenir le moins de

changement (loi de parcimonie) seraient :

- une substitution d’un AG par un UU. Le codon AGA codant pour Arg serait devenu UUA codant

pour Leu ;

- une substitution d’un AG par un UU transformant le codon AGG codant pour Leu en UUG.

La séquence de l’ADH ne diffère que de l’OT par un seul AA : une Phe à la place d’une Ile en 3ième

position. Les mutations faisant intervenir le moins de changements sont :

- substitution d’un A par un U transformant le codon AUU codant pour Ile par UUU codant pour

Phe ;

- substitution d’un A par un U transformant le codon AUC codant pour Thr par UUC codant pour

Phe.

2. Le gène ancestral à partir duquel se sont dupliqués les 2 autres gènes est le gène codant pour AVT. Ce

gène était déjà il y a 420 millions d’années.

La 1

ière duplication fait apparaître à partir du gène codant pour AVT une copie qui accumule deux

substitutions et diverge en un gène codant pour OT.

Cette duplication s’est effectuée vers -360 millions d’années car l’ancêtre commun aux mammifères,

aux reptiles, aux amphibiens et aux poissons à branchies et à poumons possédait 2 hormones

hypophysaires distinctes AVT et OT. Une 2nde duplication apparaît chez l’ancêtre commun exclusif des

mammifères et fait apparaître le gène codant pour l’ADH. Ce gène est plus proche de celui de AVT que

de celui de OT. Il est donc né d’une duplication du gène codant pour AVT qui a lieu vers -190 millions

d’années.

2

Exercice 2

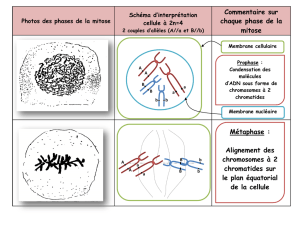

1. a)

1 : Anaphase de 2ième division de méiose (présence de 2 chromosomes monochromatidiens à chaque pôle

de la cellule)

2 : Anaphase de mitose (présence de 4 chromatides à chaque pôle cellulaire)

3 : Anaphase de première division méiotique (présence de 2 chromosomes bichromatidiens à chaque

pôle de la cellule).

b)

1 : spermatocyte II en anaphase II

2 : spermatogonie en cours d’anaphase de mitose

3 : spermatocyte I en anaphase I

c) ordre chronologique : 2 – 3 – 1

2. a)

Oui, il s’agit de spermatogonies en cours de mitose. La mitose étant une reproduction conforme, ces

noyaux sont identiques. Ils renferment tous deux 66.10-3g en fin de division.

b)

Il s’agit de spermatocytes II. Ils possèdent tous deux la même quantité d’ADN, mais l’un est porteur du

chromosome X et l’autre du chromosome Y : résultat de la division réductionnelle de méiose où chacun

des homologues d’une même paire est séparé. Ces noyaux ne sont pas génétiquement identiques.

3

Exercice 3

1. Le mécanisme fondamental de la reproduction sexuée décrit à la fin du texte est la « fécondation ».

2. a) b : cellules issue de la fusion de 2 noyaux (fusion de 2 spores). Cette cellule mère a dupliqué son

ADN avant de se diviser (2n chromosomes bichromatidiens). Il s’agit d’une cellule mère en phase G2

précédant la méiose.

c: cellule œuf en première division de méiose.

d : cellule œuf en seconde division de méiose.

Le mécanisme fondamental est la méiose.

b) La méiose qui affecte des cellules diploïdes (cellules mères) produit des spores génétiquement

différentes grâce au brassage intrachromosomique (assuré par le mécanisme de crossing over observé en

prophase I (c) assurant l’échange d’allèles entre chromosomes homologues) et au brassage

interchromosomique (qui résulte de la séparation indépendante des chromosomes de chaque paire). Elle

assure ainsi des recombinaisons génétiques originales responsables de la diversité des spores.

c) Il s’agit de la phase S d’interphase. Elles correspondent à la duplication du matériel génétique. Il

s’agit d’une ascospore contenant n chromosomes bichromatidiens.

d) Il s’agit d’une mitose : une reproduction conforme qui permet d’obtenir 2 cellules filles strictement

identiques à la cellule mère.

La mitose permet la multiplication cellulaire ou renouvellement cellulaire. Chez Sordaria, la mitose

succède immédiatement à la méiose, alors qu’elle précède la méiose chez l’Homme.

Exercice 4

On étudie la transmission d’un seul gène : le gène couleur du corps chez la Drosophile. Ce gène possède

2 allèles : gris et ébène. Il s’agit d’un cas de monohybridisme. On observe que la génération F1 est

homogène : 100 % d’individus à corps gris. On en déduit que :

- les parents sont homozygotes, dans le cas où un des 2 parents était hétérozygote, la F1 aurait

présenté des individus à corps ébène.

- l’allèle gris est dominant sur l’allèle ébène. Nous noterons l’allèle gris eb+ et l’allèle ébène eb.

La drosophile à corps gris de la génération parentale a pour phénotype [eb+] et pour génotype

(eb+ // eb+), la drosophile à corps ébène de cette même génération à pour phénotype [g] et pour génotype

(eb // eb).

Les individus de la F1 ont pour phénotype [eb+], ils sont tous nés d’un gamète de génotype (eb/) et d’un

gamète de génotype (eb+/).

4

Afin d’expliquer les résultats de la F2, nous représenterons ce croisement à l’aide d’un échiquier de

croisement :

g mâle F1

(eb+ // eb)

g femelle F1 [g+]

(eb+ // eb ) [eb+]

(eb

+

)

1/2

(eb)

1/2

(eb

+

)

1/2

(eb

+

// eb

+

)

[g+]

1/4

(eb

+

// eb)

[g+]

1/4

(eb)

1/2

(eb

+

// eb)

[g+]

1/4

(eb// eb)

[g]

1/4

3/4 d’individus eb+ (75%) et 1/4 d’individus eb (25%)

On observe que les résultats obtenus concordent avec les résultats du croisement. Les gamètes émis par

la F1 sont équiprobables.

Exercice 5 :

1. Sordaria est un organisme haploïde, son phénotype reflète directement son génotype. Les souches

[lys+] ont donc pour génotype (lys+/) et les souches [lys-] ont pour génotype (lys-/).

2. Seules vont germer sur milieu sans lysine les spores de génotype (lys+/) qui peuvent fabriquer de la

lysine.

3. L’asque 1 est de type 4/4, il possède dans l’ordre 4 spores (lys-) et 4 spores (lys+). Cet asque s’est

formé à partir de la cellule mère issue de la fécondation, par méiose suivie d’une mitose supplémentaire.

La cellule œuf issue du croisement de la souche (lys+) et de la souche (lys-) est diploïde et hétérozygote

pour le gène gouvernant la synthèse de lysine. Son génotype est (lys+//lys-).

Les allèles lys+ et lys- ont été séparés en 1ière division de méiose lors de la séparation des chromosomes

homologues.

5

L’asque 2 est de type 2/2/2/2. Les 2 allèles lys+ et lys- ont été séparés en 2nde division de méiose lors de

la séparation des chromatides. Pour expliquer la formation de cet asque, il est nécessaire de faire

intervenir un crossing-over qui expliquerait que les allèles lys+ et lys- se retrouvent sur les chromatides

d’un même chromosome. De tels échanges de matériel génétique entre chromosomes homologues ont

lieu lors de la prophase I de méiose.

6

6

7

7

1

/

7

100%