Clef des morphotypes - Faune Flore Massif Central

Les ronces... quelques éléments de réflexion

Prés d'un siècle que les ronces ne sont quasiment plus étudiées en France !!! Un groupe, sans mauvais jeu de

mots, si épineux que les botanistes l'évitent et quelque part à juste titre car il n'existe aucun élément récent sur

lequel se baser. Les botanistes contemporains, sous la houlette de David Mercier, tentant d'étudier ce groupe,

sont bien trop peu nombreux (moins d'une dizaine pour le territoire!!!).

Dans le Massif Central, au 19ème et début du 20ème siècles Genévier, Sudre, Boreau, Le Gendre ou

Héribaud ont étudié les ronces de cette région, en partie, avec parfois des avis contradictoires. Au milieu du

siècle passé, Robert Lugagne, en se basant sur les écrits de ces auteurs anciens tenta de cerner les ronces du

Limousin, mais là aussi avec des déterminations parfois bien douteuses. On peut retrouver dans l'ancienne

littérature plus de 220 noms d'espèces pour Auvergne et Limousin !

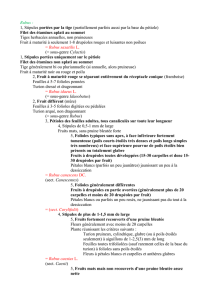

Actuellement, suivant les travaux des « rubologues » allemands, il est retenu comme principe que l'on ne peut

parler d'espèce que si l'on retrouve cette même plante sur une distance (en continu ou en populations séparées)

d'au moins 50 km... Toute autre plante à répartition inférieure à cette distance est considérée comme biotype,

une « micro-espèce » sans valeur taxonomique ! Il est également retenu que l'on ne doit pas « s'attarder » sur les

ronces poussant en situation ombragée de sous bois car cela modifierait trop leur véritable aspect (?). Ces deux

affirmations réduisent de beaucoup la biodiversité de ce groupe. D'ailleurs, à l'époque des Sudre, Boreau et

autres, cette affirmation des 50km n'existait pas, de fait il n'est pas à douter qu'un certain nombre d'espèces

décrites à cette époque ne devaient être que des biotypes qui ne retiendraient donc pas l'attention des rubologues

modernes ….

Alors que faire ? Il faut toutefois retenir qu'un nombre non négligeable d'espèces peut se retrouver à notre

époque. On peut « dégrossir » ce groupe en essayant de rattacher les plantes rencontrées aux différentes

sections, séries, morphotypes connus... chose pas toujours aisée et même parfois impossible, et même si

certains spécialistes rechignent à utiliser ce principe.

Il est également utile de rejoindre ce groupe de discussion : Atelier rubus sur Tela botanica

L'étude des ronces demande patience et méthode. Il faut pratiquement toujours étudier toutes les parties de la

plante. En présence d'un buisson, il faut impérativement être sûr de prendre en considération un turion de

l'année bien en rapport avec les tiges fleuries, ce qui n'est pas toujours simple lorsque plusieurs espèces sont

entremêlées. Une loupe de terrain est utile pour bien visualiser les plus petits indices (pilosité des carpelles,

réceptacle ou anthères). Ne tenir compte que des plantes correctement développées : attention au gyrobroyage

des haies et talus qui dégradent les ronces.

Si l'on a un bon appareil photo il faut faire à minima les clichés suivants les plus nets possibles :

–macro d'environ 5cm de turion (primocanne) au niveau moyen de la tige

–quelques feuilles dans leur ensemble, macro du pétiole de dessus, macro d'une feuille repliée pour

apprécier la pilosité de dessus et de dessous, images du foliole terminal dessus et dessous

–inflorescence dans son ensemble, image de profil d'une fleur (permet d'apprécier le rapport longueur

étamines/pistil), macro des sépales

–macro des carpelles (fruits encore verts)

Si l'on préfère l'herbier, on doit pouvoir conserver tous ces éléments, donc à minima 5-6cm de turion, quelques

feuilles, une inflorescence... et surtout bien noter les éléments de terrain.

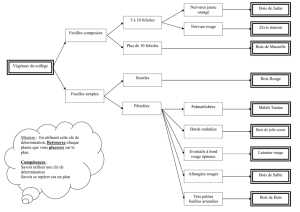

Que faut-il regarder pour cerner une ronce

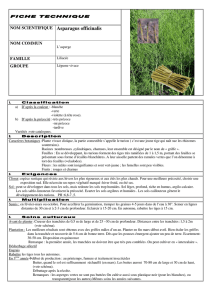

1- le turion ou plutôt la primocanne : c'est une tige de l'année qui ne porte pas de fleurs ou de fruits. On

étudiera la partie médiane de cette tige, et l'on notera sa forme (ronde, anguleuse, canaliculée) la présence ou

non de poils et leur densité, la présence ou non de glandes stipitées et leur densité par cm de face, le nombre par

centimètre, la couleur et la forme des aiguillons, la couleur pruineuse éventuelle....

Turions qualifiés

d'homolacanthes : les aiguillons

sont sensiblement de la même

taille.

Ils sont tous les deux sans glande

stipitée.

Le turion du haut est glabre (sans

aucun poils), celui du bas est velu

Turion dit

hétéracanthe : les

aiguillons sont très

nettement de tailles

diverses ; il

comporte aussi de

nombreuses glandes

stipitées = petits

aiguillons faibles

terminés par une

petite glande (renflée

en boule)

Turion

homolacanthe,

glabre mais à

glandes stipitées.

Le Turion peut être anguleux à faces planes ou convexes, anguleux à faces canaliculées ou rond.

Glandes stipitées : micro-aiguillons souples terminés par une petite boule

2- Les feuilles : Il faut noter le nombre de folioles (3, 4, 5 et parfois plus), le mode de jonction des pétiolules

des folioles : digités quand ils s'insèrent tous au même endroit, ou pédalés lorsque les pétiolules des folioles

inférieurs s'insèrent sur les pétiolules des folioles latéraux, et aussi quasi sessiles (surtout section corylifolii).

La présence totale ou

partielle, ou l'absence

d'un canalicule sur la

face supérieure du

pétiole

Le rapport longueur pétiole / longueur foliole terminal est aussi un élément utile.

La couleur du revers des feuilles qui va du vert, vert tomenteux au gris-blanc velouté suivant le développement

plus ou moins important de poils étoilés en tomentum.

ATTENTION : parfois l'exposition de la plante (trop ombragée) peut faire

varier l'intensité du tomentum.

Ci-contre x20

Tomentum =

enchevêtrement feutré

de poils étoilés

De haut en bas et de gauche à droite :

- dessous vert type séries Sylvatici ou Pallidi

- dessous vert tomenteux type séries Rhamnifoli ou Radula

- dessous blanc tomenteux type série Discolores ou section Canescentes

On doit aussi apprécier la pilosité des faces inférieure et supérieure en passant doucement le doigt dessus pour

la percevoir et en repliant la feuille pour la visualiser (densité au cm² de face).

La forme du foliole terminal, la denture périphérique de ce foliole plus ou moins profonde et régulière, l'aspect

et la longueur de l'apex, la forme de la base du foliole sont à remarquer aussi (quelques exemples).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%