M. Dorner

Éducation et Sociétés Plurilingues n°30-juin 2011

Petite histoire de ma famille vue à travers les problèmes linguistiques en

Alsace

Marc DORNER

Evocare i problemi linguistici in una regione come l'Alsazia, che ha subito nel corso dei

secoli gravi sconvolgimenti, necessita di un promemoria storico. Una volta fatto questo

promemoria, l'autore ci illustra la storia (soprattutto linguistica) della sua famiglia, che

rappresenta efficacemente i problemi linguistici con i quali l'Alsazia si è dovuta con-

frontare. Gli Alsaziani, bisogna ricordare, sono « bilingui», vale a dire, dando credito a

un diffuso motto di spirito, non parlano correttamente né il Francese, né il Tedesco…

Tra il Francese, il Tedesco, l'Alsaziano, il Welche, l'Ebraico Alsaziano, il Badois… la

città di Strasburgo è ben posizionata, come il suo nome tedesco sta ad indicare, all'in-

crocio d'Europa.

Discussing languages in a region such as Alsace, which over the course of centuries

lived through several major upheavals, calls for a little history. After a short historical

reminder, the author presents the story (especially linguistic) of his own family, which

illustrates the series of language problems that have confronted Alsace. One must recall

that Alsatians are «bilingual», i.e., to repeat a well-worn joke, speak neither French nor

German correctly… Between French, German, Alsatian, Welsh, Judeo-Alsatian, the

Badois dialect, and others, Strasbourg is truly, as its German name indicates, a Europe-

an crossroads.

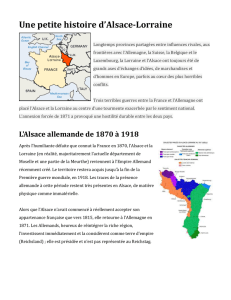

Évoquer les problèmes de langue dans un pays comme l’Alsace qui a subi

au cours des siècles des bouleversements majeurs nécessite un court rappel

historique.

Il y eut l’Alsace romaine (de 51 avant à 451 après J.C.). Beaucoup de tron-

çons de routes romaines subsistent encore de nos jours. Ce n’est peut-être

pas un hasard si l’alsacien a lui aussi conservé une trace de cette époque:

«Cela va de soi» se dit en alsacien: «Es geht von àse», terme qui n’a au-

cune racine connue à part le latin: «a se» de soi-même.

De 450 à 1000 environ après J.C. s’achève la conquête poursuivie par les

Alamans, avec la substitution d’un parler germanique à la langue celtique

et romane dans l’Alsace entière, à l’exception de trois vallées vosgiennes,

celle de Villé, de la Lièpvrette et de Lapoutroie au pied des Vosges, la

chaîne de montagnes qui à l’ouest sépare l’Alsace de la France. On y parle

toujours un dialecte français, le «welche», mais pas l’alsacien.

Mais à la suite de la victoire de Clovis sur les Alamans vers l’an 500 après

J.C. à Tolbiac, les Alamans sont remplacés par les Francs au nord du pays,

comme en témoigne le dialecte francique aujourd’hui encore en vigueur

dans cette région.

M. Dorner, La petite histoire de ma famille vue à travers les problèmes linguistiques en Alsace

14

Après une courte occupation française en Alsace, vers la fin du Xe siècle,

le roi Henri Ier de Saxe établit sa domination sur toute la Lotharingie, et

l’Alsace va être rattachée au Saint Empire romain germanique à

l’Allemagne pendant plus de 700 ans. La province jouira d’une relative in-

dépendance: Strasbourg sera déclarée «ville libre» en 1358, les dix villes

impériales d’Alsace se promirent assistance entre elles et fondèrent «die

gemeine Richsstette» qui fut appelée plus tard la «Décapole»; cette institu-

tion leur conféra une grande stabilité.

En 1648, par le traité de Westphalie qui mit fin à la guerre de Trente Ans,

la France regagne l’Alsace. La langue française s’introduit progressivement

pendant deux siècles. Mais après la défaite des armées françaises en 1870,

l’Alsace et la Moselle reviennent à l’Allemagne par le traité de Francfort.

Le Reichsland Elsaß-Lothringen (le territoire d’Empire Alsace-Lorraine)

restera allemand jusqu’en 1918, et vivra à nouveau près de cinquante ans

de langue allemande.

N.B.: Il faut savoir que ce que les Allemands appellent Lothringen (la Lorraine) n’a rien

à voir avec la «province Lorraine» française actuelle, composée de quatre départements.

Un seul département, le département de la Moselle, faisait partie avec l’Alsace du

«Reichsland Elsaß-Lothringen» allemand. «L’Alsace-Lorraine» chantée et revendiquée

alternativement par les deux pays n’est donc en réalité que «l’Alsace-Moselle».

Puis c’est la première guerre mondiale de l914-1918 et la victoire des Al-

liés. Par le traité de Versailles, l’Alsace et la Moselle retournent à la

France. Les habitants des deux provinces sont classés par les Autorités

françaises en quatre catégories sur des critères héréditaires: catégorie A, les

Français, ou ceux qui seraient restés tels s’ils n’avaient été victimes du trai-

té de Francfort, reçurent une carte A barrée de tricolore: ils pouvaient le cas

échéant être «réintégrés de plein droit dans la nationalité française»; caté-

gorie B («les B-Kärtler», les porteurs de carte B comme on les appelait en

Alsace), des Alsaciens ayant un ascendant allemand, et donc considérés

comme douteux, qui pouvaient tenter de solliciter une carte d’identité) –

par contre le père allemand est expulsé, au mépris de toute considération

humanitaire, la femme et les enfants pouvant rester en Alsace; Catégorie C:

les Alsaciens dont les deux parents étaient nés dans des pays alliés ou

neutres ou les étrangers originaires de ces pays: enfin Catégorie D: réservée

aux Allemands et/ou à leurs enfants et petits-enfants: expulsés vers

l’Allemagne avec 30 kg de bagages et 300 marks par adulte.

Le français redevient la langue officielle. Ceux qui ne le savaient pas finis-

sent pour beaucoup par l’apprendre, sauf au fin fond des campagnes où seul

la plupart du temps persiste l’alsacien.

M. Dorner, La petite histoire de ma famille vue à travers les problèmes linguistiques en Alsace

15

En 1939, nouvelle guerre, nouveau changement de langue. Après la défaite

de l’armée française en 1940 et l’occupation de la France par les Alle-

mands, l’Allemagne nazie victorieuse annexe purement et simplement

l’Alsace et la Moselle au Troisième Reich, en violation de tout droit inter-

national. Pour des besoins de germanisation et d’assimilation rapides, le

français n’est plus enseigné à l’école et parler français sera strictement in-

terdit pendant les quatrre années de cette annexion de fait, sous peine de

poursuites, et éventuellement de déplacement forcé en Allemagne, voire

d’internement au camp de Schirmeck. Quant au camp du Struthof au-

dessus de Schirmeck, il deviendra un camp de concentration et

d’extermination.

L’alsacien reste la langue-refuge pour la population, mais le français conti-

nue d’être parlé en famille ou entre amis «sûrs».

Enfin, en 1945, fin de la guerre et victoire des Alliés. Après quatre années

de régime et de répression nazis, l’Alsace et la Moselle, libérées et heu-

reuses de l’être, se voient à nouveau imposer la langue du vainqueur.

«C’est chic de parler français», peut-on lire sur des affichettes collées sur

les murs des principales villes d’Alsace. Parler l’alsacien est interdit aux

enfants dans les cours de récréation. De nombreux fonctionnaires «impor-

tés de l’Intérieur» remplacent les fonctionnaires alsaciens peu fiables ou au

français douteux. Du fait des problèmes liés au dialecte, ils touchent une

prime de «difficultés administratives» de 10 francs/mois, prime que j’ai

moi-même touchée, sans changement, en sus de mon traitement, pendant

toute mon activité dans l’Éducation Nationale. Bref le centralisme jacobin

français domine pendant les années d’après-guerre. Le français est devenu

la langue administrative, mais les échanges commerciaux se font encore

dans les deux langues.

Tout s’arrangera et s’aplanira progressivement. Beaucoup d’Alsaciens, les

plus âgés, n’apprendront jamais le français. S’ils continuent à parler le dia-

lecte entre eux, ils communiquent par écrit en Hochdeutsch, (haut-

allemand), l’alsacien n’étant pas une langue écrite.

Partout l’administration française remplace l’administration allemande.

Mais attention! «Il ne faut point toucher aux usages de l’Alsace» avait déjà

déclaré le Contrôleur Général des Finances de Louis XIV en 1701. La

France s’est ainsi vue obligée de conserver à l’Alsace et à la Moselle cer-

tains droits acquis pendant la période allemande:

-ainsi malgré la séparation en France de l’Église et de l’État, et en vertu du Concordat

de 1804 entre Pie VII et Bonaparte, le Concordat est maintenu en Alsace-Moselle: les

membres du clergé des trois religions reconnues (catholique, protestante et israélite)

M. Dorner, La petite histoire de ma famille vue à travers les problèmes linguistiques en Alsace

16

sont payés comme fonctionnaires, et les évêques «institués» par le Pape sont nommés

par le pouvoir civil.

-le régime des Assurances sociales, établi par Bismarck à la fin du XIXe siècle, plus

avantageux que le régime français (la Sécurité Sociale n’a été établie en France qu’après

1945 par De Gaulle) a été maintenu.

-ont aussi été maintenues de nombreuses dispositions législatives concernant le droit des

associations, les procédures de partage et de saisie, les droits de chasse, etc…

De plus, l’allemand continue à être utilisé à côté du français dans de nom-

breuses circonstances. Ainsi:

-certains prêches, dans des églises ou dans des temples, surtout à la campagne, se font

encore en «Hochdeutsch» (haut-allemand), le dialecte n’étant pas considéré comme une

langue assez «noble» pour cet usage.

-le quotidien régional, Les Dernières Nouvelles d’Alsace, comporte une édition en

langue allemande. Elle s’appelait à l’origine «Die Straßburger Neueste Nachrichten»,

titre repris par les nazis pendant l’occupation; elle avait jusqu’en 1970 plus de lecteurs

que l’édition en langue française; depuis, le nombre d’abonnements diminue en

moyenne de 1.000 exemplaires chaque année pour s’abaisser au chiffre de 14.500 abon-

nements en 2010 (soit 7,4% de l’ensemble de la publication), les éditions bilingues les

plus fortes se situant actuellement dans le nord de l’Alsace. Cependant une page ou une

partie de page en alsacien paraît encore de temps à autre dans l’édition française.

L’alsacien a beau ne pas être une langue écrite, on peut l’écrire phonétiquement, et

beaucoup de poètes alsaciens s’y emploient.

-les candidats à des élections municipales, législatives, présidentielles… rédigent leurs

bulletins d’information en français et en allemand, habitude qui tend à disparaître pro-

gressivement, à mesure que les personnes les plus âgées cèdent la place aux jeunes gé-

nérations formées à l’école française.

Mais l’usage de l’alsacien, s’il a beaucoup baissé dans les grandes villes,

reste aujourd’hui encore vivace à la campagne et dans les villages environ-

nants. C’est leur langue maternelle, aux paysans, qui bien que s’étant mis

plus ou moins au français, ne s’expriment qu’en dialecte dans la vie cou-

rante. Germain Muller, initiateur et animateur d’un cabaret satirique régio-

nal à Strasbourg a beau chanter: «Ja, m’r senn d’Letschti, ja d’Àllerletschti,

von denne Lätze, wie noch so bàbble, wie d’r Schnàwel ne gewàchsen

esch!» (littéralement: oui, nous sommes les derniers, oui, les tout derniers

de ces tordus qui baragouinent encore comme le bec leur est poussé…), un

renouveau se dessine timidement: le thème à la mode: «à Friehjohr fer

ùnsri Sproch» (un printemps pour notre langue), en est un signe. Il existe

un enseignement d’alsacien à l’Université.

*

Je suis né en 1922 à Sainte-Marie-aux-Mines. C’est une petite ville alsa-

M. Dorner, La petite histoire de ma famille vue à travers les problèmes linguistiques en Alsace

17

cienne qui comprenait à cette époque 9.600 habitants. Aujourd’hui, elle en

compte moins de 5.000, la population ayant progressivement baissé, essen-

tiellement du fait du déclin continu de l’industrie textile, sa principale res-

source. Elle est située dans le Haut-Rhin, à la limite du Bas-Rhin. Toute en

longueur, elle s’étire dans une étroite vallée bloquée par la montagne à son

extrémité. Le train venant de Sélestat doit faire demi-tour pour s’en retour-

ner. Un tunnel routier permet aujourd’hui de débloquer ce fond de vallée

pour rejoindre Saint-Dié.

Sainte-Marie est divisée dans sa longueur de façon très inégale par une pe-

tite rivière, la Liepvrette. Sur sa rive droite se situent les principaux édifices

protestants: le temple luthérien dit Église des Chaînes, le temple réformé,

l’hôpital protestant Chenal et la maison des Diaconesses… On y parlait

plus volontiers en allemand ou en dialecte. Sur la rive gauche on trouve les

principaux édifices catholiques: l’église catholique Sainte-Madeleine, la

salle d’asile avec les bonnes sœurs chez lesquelles j’ai fait mes premières

classes, l’hôpital communal… On y parlait essentiellement le français ou le

welche. Aujourd’hui bien entendu les populations sont plus mélangées, le

français et le welche prédominent.

NB.: le mot «welche» (du francique «walha», étranger), désigne les peuples romanisés

en milieu germanique. On relève la même racine pour «les Wallons» à la frontière

d’avec les Flamands en Belgique, pour «les Wales» (nom anglais du pays de Galle…

gaulois) en bordure de l’Angleterre. Des amis résidant en Suisse m’ont dit avoir entendu

des Suisses allemands sur le point de partir pour la Suisse romande déclarer: «On va

chez les Welches».

En Alsace, le dialecte welche est la langue d’un petit groupe d’Alsaciens

francophones dans les trois vallées vosgiennes précitées en bordure du reste

de la France, «la France de l’intérieur» comme on dit en Alsace. Les

Welches défendent leur identité culturelle «d’étrangers de l’Ouest». Leur

devise: «Lé Wèlch so inak lé sèpnéy, é pyayo pa dzo lé nadj, mè é sè rdraso

toukou» (Les Welches sont comme les sapins, ils plient par-dessous la

neige, mais ils se redressent toujours).

Mon père est né à Colmar en 1884. Il a fait ses études de médecine en al-

lemand à Strasbourg. Après la guerre de 1914-18, qu’il a faite dans l’armée

allemande en tant que médecin de bataillon en Pologne et jusqu’en Russie,

il a épousé une Strasbourgeoise, Marianne Fritsch, le 24 mai 1919. Il a tra-

vaillé pendant six mois comme médecin généraliste à Lutterbach, puis s’est

établi à Sainte-Marie-aux-Mines, et enfin à Strasbourg à partir de 1931. Né

de nationalité allemande, il a été «réintégré de plein droit dans la nationalité

française» le 18 juin 1921 (n° 7843 du registre des réintégrés). Il a donc dû

rester allemand en Alsace pendant deux ans et demi après la Vic-

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%