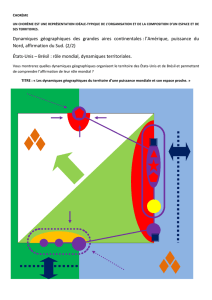

États-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales

1

États-Unis – Brésil : rôle mondial, dynamiques territoriales

Quelques données comparatives

États-Unis Brésil

Superficie 9 629 000 km2 8 515 000 km2

Population 321 millions 204 millions d’habitants

Rang Mondial PIB (estimations

2016)

1er 9e

Croissance économique (2015) + 2,6 % -3 %

Si pendant la guerre froide, le Brésil était une dictature militaire soutenue par les États-Unis, il s'est

émancipé de cette tutelle en construisant le MERCOSUR à partir de 1991 avec ses États voisins. Il

s'est ainsi affirmé comme un pays émergent à l'échelle régionale mais aussi mondiale (9e PIB en

2016) faisant ainsi mentir le président du Conseil français Georges Clemenceau qui affirmait au

début du XXe siècle : « Le Brésil ? Un pays d’avenir, et qui le restera longtemps ». Le continent

américain est donc marqué par 2 géants au rôle mondial majeur mais différent.

En quoi la comparaison des 2 puissances , le Brésil et les États-Unis, nous permet-elle de

mieux comprendre les nouveaux rapports entre le Nord et le Sud ?

La comparaison de ces deux puissances nous montrera que leur influence mondiale est inégale

(I). Leurs dynamiques territoriales, même si elles montrent des points communs, révèlent

également une inégale intégration à la mondialisation (II) .

I – EU , BRESIL, DEUX PUISSANCES MONDIALES INEGALES :

A – La première puissance économique, un pays émergent :

deux centres d'impulsion de la mondialisation.

➢Les EU sont la 1ère économie du monde : ils cumulent les records de productions

(agriculture, industries, services) et dominent la Triade : en 2010 leur PIB (1° mondial)

est supérieur à la somme des PIB chinois, japonais, allemand (les 3 suivants).

➢Le Brésil est une puissance émergente (7e PIB mondial en 2014 mais estimation 9e

PIB mondial en 2016), qui a connu une croissance économique rapide au début des

années 2000 (+ 53% entre 2000 et 2010) et diversifiée : agriculture (soja, café),

énergie (pétrole), industrie (aéronautique). Son agriculture alimente une puissante

industrie agro-alimentaire (¼ du PIB et 40% des exportations du pays). Le pays est le

1° producteur mondial de sucre, café, oranges, et le 2° producteur mondial de soja et

de tabac. La puissance économique du Brésil repose donc surtout sur ses ressources

naturelles.

EU et Brésil sont considérés comme les deux « fermes du monde » (voir docs p. 228-229)

Le PIB des États-Unis est cependant 11 fois + élevé que celui du Brésil

2

des facteurs de puissance différents

➢Les États-Unis tirent leur puissance actuelle de leur capital humain (40 % de la

population est diplômée de l’enseignement supérieur), et donc de leur capacité

d'innovation, du dynamisme de leurs entreprises et de l'attractivité exercée sur les

meilleurs diplômés dans le Monde (Brain Drain) tandis que la main d’œuvre

brésilienne reste encore peu qualifiée.

➢Le Brésil possède des FTN de niveau mondial : Vale (minerais), Petrobras (pétrole) et

Embraer (3e avionneur mondial) mais en nombre beaucoup plus restreint : en 2014, la

première FTN brésilienne, Petrobras, était au 28e rg mondial ; tandis que sur les 20

premières FTN, 6 étaient des États-Unis.

Deux puissances commerciales

➢Les EU et le Brésil occupent une place importante dans le commerce mondial mais

à des rangs différents: 2e et 25e exportateurs mondiaux de marchandises en 2014.

Aucun accord international, notamment au sein de l'OMC ne peut se faire sans l'accord

du Brésil (le directeur Général de l’OMC est d’ailleurs brésilien).

➢Mais la puissance commerciale ne s’exerce pas à la même échelle.

Le Brésil est la 1ère puissance d'Amérique latine, il est la locomotive du Mercosur

dont il domine l'économie (son PIB représente 4 fois celui de l'Argentine, 44 fois celui

de l'Uruguay, 87 fois celui du Paraguay).

L’influence commerciale des États-Unis dépasse le seul contient américain et

l’ALENA. Ainsi, le 4 février 2016, les chefs d’États de 12 gouvernements de la zone

Pacifique ( EU + Canada + Mexique + Chili + Pérou + Vietnam + Malaisie + Singapour

+ Brunei + Australie+ Nouvelle Zélande + Japon) , à l’initiative des États-Unis, ont signé

l’accord de partenariat transpacifique qui prévoit la création d’une vaste zone de libre

échange ( correspondant à 40 % de l’économie mondiale). Pour les États-Unis, cet

accord vise notamment à assurer sa présence commerciale face au concurrent chinois.

Deux puissances financières aux poids différents

➢Première puissance financière mondiale, les EU ont des atouts majeurs : rôle

mondial du dollar (1° monnaie de réserve du monde) ; places boursières (NY bourse

de valeurs, Chicago bourse de commerce, où les principaux cours des matières

premières, en particulier agricoles, sont fixés) ; principaux investisseurs mondiaux (IDE

sortants) grâce à la puissance de leurs FTN.

La bourse de Sao Paulo (la Bovespa) n'est qu'au 44° rang mondial en 2011 mais les

FTN brésiliennes s'affirment, surtout en Amérique latine : elles contrôlent plus d'1/5

3

de l'économie bolivienne. Le Brésil est devenu créditeur au sein du FMI, il investit de

manière importante en Afrique ainsi qu'aux EU et son marché, en plein essor attire les

FTN du monde entier.

B – Une maîtrise inégale du « soft power »

Des modèles culturels de diffusion mondiale et continentale Doc 3 p. 223

Le Brésil entend exercer une influence culturelle à l’échelle mondiale.

Ainsi, il exporte ses séries TV, les telenovelas, non seulement en Amérique latine, mais aussi en

Europe de l'Est ou en Afrique car elles sont moins chères que les séries EU. La volonté de

rayonnement mondial du Brésil s’est également exprimée dans le domaine sportif : organisation

de la coupe du monde de football en 2014, des JO en 2016. De même la musique et la mode

brésiliennes sont largement diffusées mais cette influence culturelle reste limitée face à celle

des États-Unis : modes vestimentaires, fast-food, musique, cinéma, NTIC, séries télévisées qui

s’appuient sur la généralisation de l’anglais et qui est relayée par la puissance des FTN (ex.

Disney). On parle de « culture mainstream » : « culture dominante influencée par les États-

Unis » ou d’américanisation culturelle.

Deux pays attractifs.

La croissance de la population des EU (321 millions d'hbts) et du Brésil (204 millions d'habts) est

alimentée par un solde migratoire mais celui-ci est désormais négatif pour le Brésil. D’autre part,

ce ne sont pas les mêmes types de migrations. Les EU reçoivent des immigrants venant du

monde entier et sont le 1er pôle d'immigration mondial (attraction de « l’American way of life »)

notamment pour les élites. Le Brésil reçoit des migrants à la recherche de travail, mais peu

qualifié, venant du continent sud-américain.

Les migrants recherchent de meilleures conditions de vie, mais aussi, surtout dans le cadre

des EU, des possibilités d'instruction et d'accès à la recherche. Les EU concentrent les universités

et les centres de recherche les plus prestigieux du monde, ce qui attire de nombreux chercheurs :

c’est le phénomène du « brain drain » (« fuite des cerveaux »). Ceux-ci permettent aux EU d'être

le pays qui compte le plus grand nombre de prix Nobel. C’est cette qualité de la main d’œuvre qui

permet également aux États-Unis de dominer les technologies du futur : biotechnologies, TIC...

C- Des influences militaires et diplomatiques inégales.

Les États-Unis, « gendarmes du monde ».

Les EU ont la 1° armée et le 1° budget militaire mondiaux. Les dépenses militaires EU

représentent près de 45% du total mondial. Eux seuls ont la capacité d'intervenir sur plusieurs

fronts à la fois et en dehors de leur territoire national. Ils disposent de la 1° flotte aéronavale et du

4

1er réseau de bases militaires établies dans le monde. A cela, s'ajoute le rôle

majeur au sein de l'OTAN.

Les EU jouent un rôle clé sur le plan diplomatique : ils sont un des 5 membres permanents du

Conseil de sécurité, ils sont les principaux contributeurs de l'ONU et de ses nombreuses agences.

Ils ont le 1er réseau de représentations diplomatiques dans le monde.

Le rôle du Brésil s'affirme toutefois à l’échelle mondiale.

L'armée brésilienne est plus modeste mais elle est une de celles qui participent le plus aux

opérations de maintien de la paix de l'ONU. Son équipement est en cours d'amélioration. Il est le

pays qui, avec le Japon, a le plus souvent été élu pour siéger au Conseil de sécurité de l'ONU.

Mais il ne dispose pas toujours pas, malgré ses demandes, de siège permanent.

Mais c’est surtout à l’échelle de l’Amérique du Sud que le Brésil entend jouer son rôle de

leader. Sous l’impulsion du Président Lula et dans une moindre mesure sous la présidence de

Mme Rousseff, le Brésil s’est impliqué dans le règlement des crises régionales : ex.

commandement de la MINUSTAH en Haïti. Il souhaite aujourd’hui renforcer l’UNASUR (Union des

Nations sud-américaines, douze États membres), initiative du Président Lula, qui vise à se

concentrer sur des réalisations concrètes (commerce, énergie, infrastructures, défense). Cette

stratégie passe également par une protection militaire accrue de ses frontières terrestres et

maritimes, contre les trafics illégaux (immigration illégale, drogues, armes, marchandises) et le

crime organisé. Enfin, la volonté de jouer un rôle à l’échelle continentale se heurte aux critiques de

ses voisins (Argentine, Bolivie) qui dénoncent son néo-impérialisme.

Un rôle de porte parole des pays du Sud ? Le Brésil veut conclure des partenariats stratégiques

avec les grands pays émergents et promouvoir la coopération Sud-Sud. Le sommet des BRICS à

Fortaleza en juillet 2014 fut l’occasion pour Dilma Rousseff d’affirmer un Brésil « pays émergé »,

acteur majeur sur la scène internationale. Cette influence s’exerce aussi au sein d’un groupe plus

restreint et politiquement plus homogène (démocraties): le forum IBAS (Inde, Brésil, Afrique du

Sud), fondé en 2003, alliance des grands pays du Sud destinée à contrer, dans les conférences de

l'OMC, les intérêts de la Triade.

D – Etats-Unis-Brésil : les limites de la puissance.

Faire le résumé de la page 232

A l’échelle mondiale : des puissances contestées

A l’échelle nationale : un développement très inégal

A l’échelle locale : de forts clivages intra urbains Doc 2 p. 228

Le modèle brésilien aujourd’hui en crise

➢à la fois crise économique en raison de faiblesses structurelles

➢l'économie brésilienne est principalement fondée sur les ressources naturelles. Sa

5

croissance économique dépend donc fortement des cours des matières premières et le

ralentissement de cette croissance depuis 2010 s’explique donc par la baisse de ces

cours. L’économie brésilienne est d’ailleurs en récession (- 3 %) pour l’année 2015.

➢coûts de production élevés,

➢déficit chronique d’infrastructures et de travailleurs qualifiés,

➢complexité et lourdeurs administratives.

➢Le Brésil connaît également une crise politique : une demande de destitution a été

lancée en décembre 2015 contre sa présidente, Dilma Roussef (seulement 8 %

d’opinions positives au cours de l’été 2015) ; la classe politique brésilienne est

décrédibilisée par des affaires de corruption.

II : DYNAMIQUES TERRITORIALES :

A – Deux territoires issus de la conquête inégalement maîtrisés :

Deux vastes pays, d’abord territoires du Nouveau Monde, conquis à partir de fronts

pionniers.

Rappels superficie : États-Unis = 9 629 000 km2 (3e pays)

Brésil = 8 515 000 km2 (5e pays)

➢Point de départ commun : fondation de colonies européennes sur les côtes

orientales : Au Brésil, la colonisation portugaise débuta vers 1530 sur la côte Nord-Est

à proximité de Rio de Janeiro. Aux États-Unis, les Anglais ont fondé au XVIIe siècle

plusieurs colonies entre la Virginie et le Massachusetts

➢Mais la conquête des territoires a progressé vers l'intérieur, à des rythmes très

différents. Aux États-Unis, la conquête de l'Ouest, accélérée par la ruée vers l'or et

l'achèvement du chemin de fer transcontinental a permis d'atteindre le Pacifique au

XIXe siècle.

Au Brésil, la progression s'est effectuée par cycles successifs, constitués d'avancées

et d'abandons :(canne à sucre, sur les littoraux, et particulièrement de Nordeste, au

XVIIe siècle ; or, dans le Minas Gerais, au XVIIIe ; Caoutchouc (Amazonie), coton

(nordeste) et café (Sudeste) au XIXe). Au milieu du XXe siècle, le Brésil mis en valeur

ne s'étendait encore pas à plus de 150 km de la côte et les différentes régions ne

communiquaient entre elles que par la voie d’eau et les convois de mulets.

L'inauguration de Brasilia, nouvelle capitale fédérale en 1960, marque la volonté de

déplacer le centre de gravité du pays vers l'intérieur. Au même moment, l'État oriente

des paysans sans terre vers l'Amazonie.

➢ Un peuplement déséquilibré, héritage de cette histoire pionnière . Les densités

de peuplement moyennes sont faibles (33,7 hab./ km2 aux États-Unis, 23,3

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%