Voir l`énoncé

AD

La lumière stellaire nous parle

Toutes les étoiles que l’on observe dans le ciel ne sont pas identiques. Plusieurs paramètres les caractérisent :

masse, luminosité, couleur, température. . . tous ces paramètres ne sont pas indépendants et le seul moyen

à disposition pour y accéder est d’étudier la lumière émise par ces étoiles.

1 Oh, Be a Fine Girl/Guy, Kiss Me (Less Tongue) !

Le diagramme de Hertzsprung-Russell (diagramme HR) est un graphique montrant la luminosité d’un en-

semble d’étoiles en fonction de leurs températures. Une classification en lettres lie la couleur de la couronne

de l’étoile à sa température.

Figure 1 – Diagramme de Hertzsprung-Russell (diagramme HR)

a. De quelle couleur sont les étoiles les plus chaudes ? les plus froides ? les étoiles de type A ?

b. Quelle est la classe spectrale des étoiles dont la température de surface avoisine 3000 K 1?

Les spectres de deux étoiles, l’une de classe G comme le Soleil, l’autre de classe M, sont présentés sur la

figure 2.

c. Attribuer chacun des spectres à son étoile en précisant ce qui différencie principalement une étoile de

type M d’une étoile de type G.

1. Le kelvin (K) est l’unité de température absolue. L’échelle des degrés celsius se déduit de celle de la température absolue par la

relation T(K) = ϑ(◦C) + 273,15.

Seconde – Sciences physiques – Chapitre III 1 / 3

AD : La lumière stellaire nous parle

Figure 2 – Spectres de deux étoiles de type M et G

2 Le Soleil

2.1 Fraunhofer et le spectre du Soleil

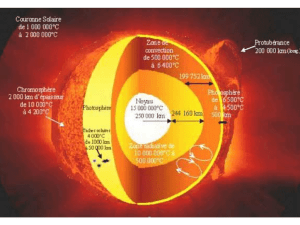

Comme toute étoile, le Soleil est une énorme sphère de gaz très chaud qui produit de la lumière. [...]

La photosphère (surface du Soleil), bien observable en lumière visible, est à une température d’environ

5500 ◦C. Si le Soleil était sans atmosphère, le spectre de la lumière émise serait continu.

En 1814, le physicien allemand J. Fraunhofer remarque dans le spectre du Soleil une multitude de raies

noires. L’existence de ces raies d’absorption est due à la présence d’une atmosphère autour du Soleil, appe-

lée chromosphère, et s’étendant sur 2000 km d’épaisseur environ. Les atomes présents dans cette chromo-

sphère « interceptent » leurs radiations caractéristiques qui seront donc absentes du spectre vu depuis la

Terre. Entre 300 nm et 700 nm, il existe plus de 20 000 raies répertoriées.

Cette atmosphère est constituée de gaz sous faible pression.

L’analyse spectrale permet de connaître la composition chimique détaillée et précise du Soleil. Tous les

éléments connus sur Terre y sont présents, certains à l’état de trace.

En fraction de masse, les deux éléments les plus abondants sont l’hydrogène (78,4%), l’hélium (19,6%) et

2% d’autres éléments. »

Extrait de « L’astronomie » de Michel Marceun – Éd. Hachette

Un gaz sous basse pression excité par une décharge électrique ou fortement chauffé émet de la lumière dont

le spectre n’est pas continu. Il présente en fait une ou plusieurs raies colorées, appelées raies d’émission,

caractéristiques de l’élément chimique constituant ce gaz. Le spectre d’émission d’un élément permet donc

de l’identifier.

Inversement, un gaz traversé par un faisceau de lumière blanche – dont le spectre est continu – absorbe

une partie des radiations ; des raies noires, appelées raies d’absorption, apparaissent alors sur le spectre.

Pour un gaz de même nature, les raies d’absorption ont même position que celles des raies d’émission : un

gaz ne peut absorber que la lumière qu’il est capable d’émettre. La figure 3 illustre ce principe.

Figure 3 – Spectre d’émission et d’absorption de l’hélium

Seconde – Sciences physiques – Chapitre III 2 / 3

AD : La lumière stellaire nous parle

a. Quelle découverte Fraunhofer a-t-il faite en 1814 ?

b. Expliquer pourquoi l’atmosphère du Soleil empêche d’observer un spectre continu.

c. Pourquoi l’analyse des raies sombres du spectre du Soleil permet-elle d’en déduire la composition de

sa chromosphère ?

d. Certaines rares étoiles présentent un spectre continu. Quelle est leur particularité ?

2.2 Les atomes et ions présents dans la chromosphère du soleil

La figure 4 présente le spectre d’émission de l’argon contenu dans une lampe.

380 400 420 440 460 480 500 520 540

Figure 4 – Spectre simplifié de la lumière émise par une lampe à vapeur d’argon

(au-dessous la longueur d’onde associée en nanomètre)

La figure 5 présente le spectre du Soleil réalisé avec le même spectroscope que pour l’argon.

380 400 420 440 460 480 500 520 540

Figure 5 – Spectre simplifié du Soleil

(au-dessous la longueur d’onde associée en nanomètre)

Élément chimique Longueurs d’onde de quelques raies d’émission (nm)

Hydrogène H 434,0 486,1 656,3

Sodium Na 589,0 589,6

Magnésium Mg 470,3 516,7

Calcium Fe 396,8 422,7 458,2 526,2 527,0

Fer Fe 438,3 489,1 491,9 495,7 532,8 537,1 539,7

Titane Ti 466,8 469,1 498,2

Manganèse Mn 403,6

Nickel Ni 508,0

Tableau 1 – Longueurs d’onde de certaines raies caractéristiques de quelques éléments chimiques

– Consulter les animations Spectres lumineux et Spectres d’émission et d’absorption d’un élément.

a. À l’aide des documents ci-dessus, préciser si l’argon est présent dans la chromosphère du Soleil. Justi-

fier la réponse.

b. La chromosphère du Soleil comporte-t-elle du titane ? de l’hydrogène ? Justifier la réponse.

Seconde – Sciences physiques – Chapitre III 3 / 3

1

/

3

100%