echerche - Banque de données en santé publique

ECHERCHE

Hélène AUDEBERT, cadre infirmier enseignantHélène AUDEBERT, cadre infirmier enseignant

Chantal FISCHER, infirmièreChantal FISCHER, infirmière

Florence SORDES-ADER, docteur en PsychologieFlorence SORDES-ADER, docteur en Psychologie

CHU TOULOUSE

L’INFORMATION, UNE RESSOURCE POUR LE FUTUR

ALLOGREFFE DE MOELLE OSSEUSE

RÉSUMÉ

SUMMARY

Dans le cadre législatif, l’allogreffe de moelle osseuse

est considérée comme une transplantation d’organes.

Elle consiste à «remplacer une moelle malade ou

déficiente par une moelle saine prélevée sur un don-

neur vivant compatible ».

Ce traitement a des répercussions importantes pour

le patient. Va t-il trouver dans son entourage, les res-

sources lui permettant de gérer les transformations

imposées par la greffe de moelle

?

L’information peut

être alors une réponse aux besoins du malade.

Notre étude s’est appuyée sur des questionnaires

adressés à 55 adultes allogreffés. Les résultats ont

permi de mettre en évidence le moment le plus pro-

pice

à l’information, la personne la plus apte à la

donner, le contenu précis et la manière la plus adap-

tée aux besoins du patient.

From a legislative point of view, the allograft of bone

marrow is considered as an organ transplant.

It

consists

in

«replacing

a diseased or

deficient

marrow

with a healthy marrow removed on a compatible

living

donor.»

This treatment has

significant

repercussions

for the

patient. Will he find, in his

circle,

the

resources

which Will enable him to face the changes imposed

by the marrow graft? The information

cari

then be a

way to meet the needs of the patient.

Our study is based on questionnaires sent to 55

adults who underwent an allograft. Thanks to the

results, we

could

highlight the most favourable

moment for information, the person most capable of

giving it, the precise content and the way best suited

to the needs of the patient.

Mots Clés : Information, Allogreffe de moelle

osseuse, Ressource.

Key words : Information, Allograft of bone marrow,

Resource.

Recherche en soins infirmiers

No

55

-

Décembre 1998

ECHERCHE

L’INFORMATION, UNE RESSOURCE POUR LE FUTUR

ALLOGREFFE DE MOELLE OSSEUSE

INTRODUCTION

La greffe de moelle osseuse est un traitement long et

lourd pour lequel nous pressentions l’importance des

conséquences physiques et psychologiques pour le

patient. En effet, les conditions d’hospitalisation et

l’isolement de la famille sont des facteurs de stress évi-

dents.

Le maintien pour quelques mois en environnement sté-

rile puis protégé, entraîne une séparation longue des

proches. Elle implique une mobilisation plus impor-

tante des soignants.

L’information peut, alors, s’avérer être non seulement

un prétexte à la communication, mais également un

moyen de donner des repères au malade.

Notre objectif est, alors, de donner une information

personnalisée et adaptée aux besoins du patient pour

lui permettre de faire face à sa nouvelle situation. Nous

avons donc envisagé différents cadres conceptuels :

-

d’un point de vue médical, nous avons défini ce que

sont la moelle osseuse et la greffe de moelle!fôle,

déroulement médico-technique);

-

au niveau infirmier, nous avons mis en évidence les

diagnostics infirmiers en matière de greffe de moelle

osseuse. Des domaines ont été envisagés : physique,

psychologique, rôle socio-familial et professionnel ;

-d’un point de vue psychologique, les moyens de faire

face et les ressources des patients sont évoqués;

-

au niveau juridique, nous avons réalisé un bilan des

droits des malades et devoirs des soignants en matière

d’information ;

-

nous avons ensuite tenté de délimiter les critères

d’une information aidante.

Cette démarche nous amène à poser plusieurs hypo-

thèses que nous tâcherons de vérifier. Nous envisa-

geons l’information comme une ressource, une aide

pour le futur allogreffé de moelle osseuse. Dans cette

mesure, il apparaît qu’une information précoce laisse

plus de temps au patient pour s’adapter et que, plus

celui-ci possédera d’éléments, plus il aura de res-

sources pour faire face à sa nouvelle situation. Enfin,

pour favoriser la prise en charge du futur greffé et pour

l’aider à mobiliser les ressources nécessaires, il est

important d’associer les proches aux moments d’infor-

mation.

CHAPITRE 1

1. OBJET DE L’ÉTUDE

1

.l.

Problématique

Nos préoccupations et celles des équipes soignantes

sont liées aux difficultés rencontrées sur le terrain. Les

greffés posent de nombreuses questions, à plusieurs

équipes différentes. Le personnel évoque le manque de

temps pour informer le patient, ainsi que le manque de

connaissances

(cc

je ne dis pas car je ne sais pas

))).

En

outre, nous nous trouvons dans l’impossibilité d’éva-

luer ce que le malade sait. Est-il suffisamment informé

1

Quelles informations lui donner pour l’aider

?

Faut-il

informer aussi les proches

?

Nous avons recherché les documents qui pouvaient

répondre à ces attentes. II existe de nombreux livrets

d’information aux patients aplasiques. Des travaux ont

été réalisés afin de définir les différents stress liés à la

greffe de moelle et évaluer les réactions de ces malades

(M. LUSSIER, 1984). Cependant, nous n’avons retrouvé

aucune publication sur des travaux concernant les

informations qui pourraient aider les greffés de moelle

osseuse.

Notre champ d’investigation s’est limité à la population

des greffés de TOULOUSE, mais elle peut intéresser

tous les patients ayant reçu une greffe allogénique. La

progression du nombre de greffes effectuées donne une

dimension particulière à ce problème. Toutes les per-

sonnes qui vont évoluer autour du patient sont concer-

nées et impliquées par l’information : familles, person-

nel soignant intra et extra-hospitalier.

1.2. Thème

Ce travail est basé sur l’expérience d’anciens greffés de

moelle osseuse. Nous avons dégagé de cette dernière

l’impact de l’information apportée par les soignants.

Ce sujet peut avoir une influence importante dans la

pratique des Soins Infirmiers. Outre la possibilité de

réfléchir à la pratique de notre rôle éducatif, il peut

amener à l’élaboration de nouveaux outils d’informa-

tion et à l’amélioration des conditions dans lesquelles

elle est dispensée. Cette démarche permettrait dans un

premier temps de savoir où en sont les patients par rap-

32

Recherche en soins infirmiers N” 55

-

Décembre 1998

L’INFORMATION, UNE RESSOURCE POUR LE FUTUR

ALLOGREFFE DE MOELLE OSSEUSE

port aux informations données. Une meilleure prise en

charge à l’hôpital et au domicile pourrait être alors

assurée. Ces derniers éléments peuvent être, éventuel-

lement, des pistes de réflexions ultérieures.

2. CADRE CONCEPTUEL

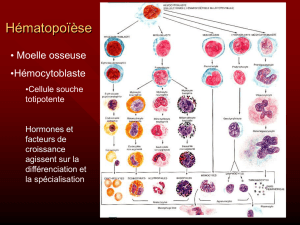

2.1. La moelle osseuse

«C’est un organe indispensable à la survie. La moelle

osseuse est responsable de la fabrication du sang et du

système immunitaire

»

(Pr E. GLUCKMAN, 1986, p.29).

Elle est située au niveau des os longs et des os plats.

Elle est le lieu de synthèse des cellules circulant dans le

sang. II s’y produit, en effet, une prolifération de cel-

lules mères appelées cellules souches pluripotentes. En

se divisant, elles donnent naissance à d’autres cellules

souches pluripotentes ainsi qu’à d’autres éléments qui

vont se multiplier. Après maturation et passage dans le

sang, ils donneront des cellules sanguines matures et

différenciées. Ce phénomène de division et de matura-

tion est appelé Hématopoïèse.

Ces cellules, lors de leur maturation, vont acquérir des

compétences particulières. Les hématies vont assurer le

transport de l’oxygène vers les différents tissus. Les pla-

quettes maintiennent un équilibre entre le risque

hémorragique et le risque de thrombose. Les globules

blancs sont chargés de la lutte contre les infections.

Sont aussi fabriquées des cellules dites immunocompé-

tentes : les lymphocytes. Ceux-ci vont permettre à l’or-

ganisme de reconnaître des cellules qui ne lui appar-

tiennent pas et de détruire ces éléments étrangers.

La moelle osseuse, par le rôle hématopo’iétique qu’elle

exerce, est un organe primordial. Toute déficience dans

son fonctionnement peut être lourd de conséquences.

Selon les cellules atteintes et le siège de la proliféra-

tion, on distingue plusieurs pathologies

hématolo-

giques. Nous pouvons les différencier selon quatre

groupes

-

les lymphomes malins,

-

les leucémies aiguës,

-

les syndromes myéloprolifératifs,

-

les syndromes lymphoprolifératifs.

2.2. La greffe de moelle osseuse

Définition

Une allogreffe de moelle osseuse consiste à

«

rem-

placer une moelle malade ou déficiente par une

moelle saine prélevée sur un donneur compatible»

(Dr H. ESPEROU-BOURDEAU,1994, p. 1851).

Cette greffe allie plusieurs particularités :

-

c’est une technique simple, il s’agit de réinjecter par

voie intraveineuse une moelle prélevée par ponction

osseuse. Elle sera ensuite filtrée et concentrée avant

la transfusion

-

c’est une greffe qui pose des problèmes importants du

point de vue immunologique. On introduit effective-

ment chez un receveur des cellules immunitaires

d’un

donneur. Cela peut entraîner le phénomène suivant :

les cellules du donneur reconnaissent celles

du receveur comme étrangères et induisent une réac-

tion appelée «maladie du greffon contre

l’hôte»

(G.V.H. = Graft Versus Host). Cette réaction peut être

aujourd’hui encore une cause d’échec de la greffe de

moelle; l’existence d’un donneur compatible dans la

fratrie est la condition optimale pour une greffe. Lors

d’absence de donneur familial, une recherche peut être

effectuée au sein des fichiers de donneurs volontaires.

-

lorsque la greffe allogénique de moelle est établie

durablement, elle aboutit à un chimérisme

hémato-

logique. Les cellules qui circulent chez le receveur

sont celles du donneur. On peut observer, selon les

cas, la présence de marqueurs chromosomiques

sexuels différents et le changement de groupe san-

guin A, B, 0.

Déroulement de la greffe de moelle

La greffe de moelle osseuse est le traitement de choix lors

de nombreuses pathologies hématologiques. Nous pou-

vons diviser ce traitement en quatre étapes spécifiques :

-

la première est la phase de bilan et de conditionne-

ment à la greffe. II s’agit de s’assurer que le patient est

prêt à recevoir cette moelle. Les médecins évaluent

alors le rapport risque

/

bénéfice. Le conditionnement

pré-greffe peut varier en fonction de la pathologie de

départ, mais associe généralement chimiothérapie et

radiothérapie. Le but est de supprimer les possibilités

de rejet de greffe et, dans le cas des leucémies, de

détruire toutes les cellules malades résiduelles.

-

la seconde étape concerne la greffe elle-même et la

période à l’unité stérile. Elle dure environ de JO (jour

de la greffe) à

J~O

post-greffe. La moelle prélevée le

33

Recherche en soins infirmiers

N”

55

-

Décembre 1998

jour même sur un donneur sain, sera filtrée puis

injectée sur une voie veineuse périphérique. Suit,

alors, une période d’aplasie profonde pendant

laquelle les risques principaux seront infectieux et

hémorragiques. Vers j15, nous observerons les pre-

miers signes de prise de moelle (amorce de sortie

d’aplasie) accompagnés des premières manifestations

de la réaction du greffon contre l’hôte. II s’agit d’une

particularité de la greffe de moelle : ce n’est pas le

receveur qui rejette l’organe greffé, mais les cellules

greffées qui rejettent le receveur.

-

la troisième période concerne le passage en chambre

protégée et la convalescence. Elle s’étend de

J31

à

Jl

00. Durant cette période, le greffé apprend à se sur-

veiller et à respecter certaines règles indispensables

d’hygiène, d’alimentation, de prise du traitement...

Les risques principaux à cette étape sont : la réactiva-

tion d’une G.V.H., les infections liées à des germes

tels que le C.M.V., le pneumocystis, l’aspergillus,

I’herpès. Le greffé est surveillé en hospitalisation de

jour et est réhospitalisé au moindre signe critique.

-

la dernière étape se situe après la sortie de l’hôpital.

C’est une période longuement espérée par le patient.

Les difficultés déjà citées restent toujours présentes.

S’ajoutent principalement le risque de rechute de la

maladie hématologique qui survient le plus souvent

dans l’année qui suit la greffe.

Retentissement sur la personne soignée

On ne peut pas envisager la greffe de moelle sous le

seul angle technique et médical. La greffe induit des

changements au niveau de la personne «entité phy-

sique et psychologique», et aussi au niveau de

I’indi-

vidu doté d’un rôle familial, social et professionnel.

Les modifications sont d’ordre physiques et physiolo-

giques : alopécie, amaigrissement, altération de I’inté-

grité de la peau et des muqueuses, risques d’insuffi-

sance rénale, hépatique et respiratoire.

Elles entraînent une perturbation de l’image corporelle.

Le patient manifeste sa peur liée à la prise de

conscience qu’un échec peut survenir. Le doute majore

son stress, son angoisse : il ne prend plus d’initiatives,

ne fait plus de projets, il a le sentiment de ne plus être

maître de sa vie. II est à la disposition des soignants, de

la structure hospitalière.

Des liens particuliers peuvent apparaître entre le rece-

veur et le donneur lorsque celui-ci appartient à la fra-

trie. Une connivence s’installe, parfois au détriment du

reste de la famille qui se sent exclue de la relation.

La longue absence du patient au sein de la structure

familiale et professionnelle, va l’exclure d’un groupe

qui s’est modifié sans lui. II n’en est plus le pilier. Le

patient greffé va vivre cela en spectateur : il se sent

dépossédé du rôle qu’il s’attribuait auparavant. La vie

s’est poursuivie sans lui. Cette «mise en veilleuse» va

se prolonger avec un sentiment d’incompréhension de

part et d’autre.

Les incidences au niveau du couple vont être majorées

du fait de la perturbation de la sexualité. Elle est due

d’une part aux effets du traitement (stérilité, diminution

de la libido), et d’autre part à la modification de

l’image corporelle.

Tous les phénomènes cités vont aboutir à une remise

en question complète de l’individu et des valeurs aux-

quelles il s’accroche, et perturbent l’estime de soi.

C’est dans tout ce ressenti complexe et douloureux

qu’il va appréhender sa sortie, nécessitant une aide de

la part du soignant. L’information peut-elle apporter

une réponse à ses difficultés

?

2.3. l’information

L’information au malade est insérée dans le contexte

de la communication. Or, un système de communica-

tion

n’est jamais parfait, particulièrement en

Hématologie où les problèmes soulevés sont liés à la

nature même de cette spécialité : la greffe de moelle

osseuse est le seul espoir face à une mort proche et

lointaine à la fois. Le malade est le récepteur d’un

double message : d’une part l’espoir affiché et d’autre

part une mort annoncée. La communication ne sera

jamais idéale : la qualité même du message émis n’a

pas pour corollaire la qualité du message reçu, car

I’in-

formation ne tombe jamais en terrain neutre.

Si les mots ont un sens, si les non-dits ont leur sens, ils

vont provoquer chez le patient des réactions diverses.

Quelles sont elles

?

La quête d’information réduit le sentiment d’incerti-

tude : pour CASSILETH

(1980),

les patients qui souhai-

tent le maximum d’informations, bonnes ou mauvaises,

ont davantage d’espoir en la guérison que ceux qui

n’en souhaitent pas. L’information renforcerait l’espoir

aux dépens des incertitudes.

l’information permet de regagner le contrôle sur les

évènements : le sentiment de perte de contrôle déci-

sionnel sur les évènements paraît corrélé aux senti-

ments de dépendance, abandon, vulnérabilité, incerti-

tude du malade.

L’angoisse est générée par le haut degré d’incertitude

lors du départ au domicile : clairement informé, le

34

Recherche en soins infirmiers

No

55

-

Décembre 1998

L’INFORMATION, UNE RESSOURCE POUR LE FUTUR

ALLOGREFFE DE MOELLE OSSEUSE

malade va pouvoir reprendre une forme de maîtrise sur

son corps et son histoire, en n’étant plus simple objet

de soin.

C’est cette maîtrise là, parfois imaginaire, qui l’aidera

«à

lutter contre l’angoisse, ce qui procure un apaise-

ment, même si cela ne suffit pas à éliminer la souf-

france» (Y. BRUNO, 1990).

l’information est le support d’une relation : le malade

va pouvoir exprimer ses sentiments dans un climat

empathique. L’expression empathique des sentiments

faciliterait l’ajustement à la maladie.

Le malade essaie de trouver un nouveau sens à sa

maladie pour mieux la contrôler. La relation

empa-

thique permet de découvrir à deux des solutions qui

n’apparaissent pas jusqu’alors au patient seul : I’infor-

mation mobilise les ressources et la volonté du malade.

Dans la notion d’information, s’inscrit le sens du dia-

logue. En fait, l’information véridique

«

n’est pas une

fin en soi, c’est un des moyens d’établir une relation

authentique de collaboration sécurisante, ce qui est

nécessaire au traitement des personnes en détresse

»

(B. HCERNI, 1995).

L’information jouera un rôle croissant dans la relation

au patient, si l’on considère mieux la qualité de vie de

ces personnes malades.

II existe de nombreux obstacles à l’information :

-d’ordre structure1 : les locaux sont-ils adaptés

?

-d’ordre organisationnel : y a t-il suffisamment de

temps pour les soins d’éducation et de prévention à

coté des soins techniques

3

Prépare t-on la sortie du

malade

?

-

d’ordre pragmatique : les techniques de communica-

tion peuvent-elles uniquement s’acquérir par la for-

mation

?

-d’ordre relationnel : certaines difficultés tiennent à la

personnalité des malades, altérée ou non par la mala-

die. Tous les patients n’ont pas le désir ou la capacité

de participer à la décision médicale qui pourtant les

concerne.

Les soignants, quant à eux, sont confrontés à une

double contrainte, liée au message transmis : informer

nécessairement d’une part, et garder l’espoir d’autre

part. La distance pour aider le malade est difficile à

définir.

«

Un médecin informe bien un malade lorsque celui-ci

est prêt à l’entendre

»,

mais la communication n’est pas

simple car

«

le médecin doit dire ce qu’il n’a pas envie

de dire à quelqu’un qui n’a pas envie de l’entendre»

(N. ALBY, 1991). II faut évaluer l’information néces-

saire à chaque patient. La hiérarchie doit faire place à

un travail d’équipe.

II n’y a pas de règle entre «tout dire

»

et

«

ne rien dire»,

il y a l’information nécessaire mais forcément blessante

pour les uns, restrictive pour les autres. II faut un grand

respect des malades.

Les malades vont mieux quand ils peuvent élaborer

une vérité supportable pour eux. L’information doit

préserver la relation soignant-malade et être suppor-

table pour chacun d’eux. A l’espoir affiché de conve-

nance, de façade, viendra se substituer une relation

plus authentique de confiance.

Au piège de la question faut-il dire la vérité au malade

1

s’agissant de maladie grave, toute parole peut être une

bombe qui explose en faisant beaucoup de mal autour

d’elle. Ainsi, l’information a ses exigences.

Selon TATOSIAN (1990), l’information devrait être

-adaptée : à la situation du moment; au malade selon

ce qu’il est, selon ses besoins fondamentaux et ce

qu’il attend des soignants.

-

cohérente : dans le temps, au moment favorable pour

le patient; au niveau des différentes équipes de soins :

cela nécessite une grande disponibilité, une sou-

plesse d’adaptation et un travail de transmission

constant de toute l’équipe.

-progressive : les personnes ont besoin de temps. II

faut leur laisser le temps d’assimiler, et selon les

besoins, répéter l’information.

-

non désespérante : l’information est raccordée au

vécu, à l’histoire de chacun, ce qui lui donne son

sens et cette vérité là devient une vérité supportable

pour le malade lui-même.

-

partagée : l’information donnée au malade doit être

de façon égale donnée aux familles. L’information est

un travail d’équipe et pour cela, il faut former les

informateurs et étudier le fonctionnement des institu-

tions de soins et de leurs partenaires extra-hospita-

liers.

Ces critères d’exigence de l’information vont nous per-

mettre d’analyser les besoins des patients, futurs gref-

fés de moelle osseuse.

35

Recherche en soins infirmiers

No

55

-

Décembre 1998

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%