Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie

Les facteurs facilitant

le maintien à domicile

du patient en fin de vie

État des lieux, 81 % des Français

souhaiteraient pouvoir mourir à domicile

Selon une étude sur la qualité de la fin de vie menée dans quarante pays en

2010, la France se situe en douzième position, dix-septième position pour la

qualité de la fin de vie et vingt-troisième position pour l’accès aux soins

palliatifs [1].

Selonlecentred’épidémiologie sur les causes médicales de décès en

France (CépiDC) en 2008, 58 % des décès sont survenus en établissement

hospitalier, 27 % à domicile et 11 % en maison de retraite. La majorité

des Français, 81 % selon un sondage sur un échantillon de 1 500

personnes bien portantes en 2010, souhaiteraient pouvoir mourir chez

eux [2]. Il existe donc véritablement un contraste franc entre le désir des

malades de mourir chez eux et la réalité d’une majorité de décès à

l’hôpital.

Un médecin généraliste accompagne en moyenne un à trois patients en fin

de vie chaque année, la proportion de médecins généralistes formés aux

soins palliatifs étant encore faible [1]. Ces soins demandent souvent

beaucoup d’énergie, de temps, et n’ont pas de cotation spécifique dans le

système de rémunération à l’acte.

Selon les statistiques du CépiDC [1], les hommes meurent plus à l’hôpital que

les femmes. En maison de retraite, il y a logiquement plus de décès de

femmes, celles-ci étant les principales occupantes de ces lieux. Les personnes

mariées meurent plus souvent à l’hôpital que les divorcées et les célibataires.

Les personnes âgées de plus de 90 ans meurent plus à domicile que les plus

jeunes.

Les décès à l’hôpital concernent plus les patients atteints de cancers, AVC,

maladies respiratoires, digestives et neurologiques dégénératives (SLA,

SEP) ; les décès à domicile concernent plus les malades atteints de

maladies cardio-circulatoires, maladie de Parkinson, troubles psychiatri-

ques. On peut expliquer ceci par la technicité plus importante et les

possibilités thérapeutiques accrues pour les cancers, la difficulté parfois de

passer en « phase palliative ». Le plan gouvernemental « AVC » a

augmenté la prise en charge hospitalière de ces maladies, et donc les

décès hospitaliers.

Pouvoir permettre à un proche de rester chez lui jusqu’au bout, si c’est son

souhait, représente un engagement moral qui n’est pas toujours facile à

tenir tant il est difficile de voir souffrir quelqu’un qu’on aime, que ce soit une

souffrance physique, psychique, existentielle...

Face à ce constat nous avons voulu étudier quels pourraient être les facteurs

favorisant ou limitant les possibilités de fin de vie à domicile chez des

patients atteints de maladie chronique. Nous avons réalisé une étude

descriptive des facteurs influant la fin de vie et le décès à domicile chez

95 patients décédés en Gironde en 2012.

Recherche en soins primaires

VIE PROFESSIONNELLE

ÉDECINE

86 MÉDECINE Février 2016

François Pétrègne, Yves Montariol,

Catherine Prabonneau, Sylvie

Duhamel, William Durieux

Universit

e de Bordeaux, D

epartement de

m

edecine g

en

erale, 146 rue L

eo Saignat,

33000 Bordeaux

Tir

es à part : F. P

etrègne

Résumé

Selon le centre d’épidémiologie sur les

causes médicales de décès en France en

2008, 58 % des décès sont survenus en

établissement hospitalier, 27 % à

domicile et 11 % en maison de retraite.

La majorité des Français souhaiteraient

pouvoir mourir chez eux : 81 % selon

un sondage sur un échantillon de 1 500

personnes bien portantes en 2010. Il

existe donc véritablement un contraste

franc entre le désir des malades de

mourir chez eux et la réalité d’une

majorité de décès à l’hôpital.

Mots clés

accompagnement de la fin de la vie ;

directives anticipées.

Abstract. Factors facilitating the

patient to stay at his home in the end

of his life

According to the Epidemiology Centre

on the medical causes of death in

France (INSERM) in 2008, 58% of

deaths occurred in hospital, 27% at

home and 11% in retirement home.

The majority of the French would like

to die at home: 81% according to a

survey on a sample of 1,500 people in

good health in 2010 [2]. There is

therefore a truly sharp contrast

between the desire of patients to die at

home and the reality of the majority of

deaths at hospital.

Key words

hospice care; advance directives.

DOI: 10.1684/med.2016.23

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Matériel et méthode

Nous avons réalisé une enquête rétrospective en inter-

rogeant un échantillon de médecins généralistes de

Gironde sur leur dernier patient décédé [3].

La méthode retenue a été une analyse quantitative des

données d’un questionnaire élaboré suite à une revue de

la littérature et des tests sur des médecins témoins.

L’échantillon comportait 95 patients, 57 décédés à

domicile et 38 à l’hôpital. L’analyse statistique visait à

comparer les patients décédés à domicile et à l’hôpital

selon certains critères pouvant influer sur le lieu de décès.

Nous avons choisi de ne pas différencier les domiciles

privés des maisons de retraites, celles-ci étant le véritable

lieu de vie de la personne âgée.

L’objectif principal de cette enquête était donc de mettre

en évidence des éléments pouvant expliquer « le con-

traste » entre la volonté d’une majorité de Français de

mourir chez eux et la prédominance des décès hospitaliers.

L’objectif secondaire était de pouvoir faire des proposi-

tions concrètes pour améliorer les souhaits des individus.

Nous voulions avant tout pouvoir faire des propositions

afind’améliorer les conditions de prise en charge des

patients en fin de vie, et certains paramètres nous sont

apparus peu modifiables : caractères sociologiques (sta-

tut matrimonial, isolement, origine ethnique, niveau

socio-économique et catégorie socio-professionnelle),

caractères liés à la maladie, l’évolution de la société dans

son approche de la mort...

Sur un total de 1 410 médecins généralistes en Gironde,

193 ont été tirés au sort. Après contact téléphonique, 167

ont accepté de participer. Le recueil de données s’est

effectué entre le 17 février et le 7 mars 2012.

Résultats

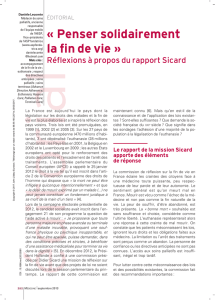

Sur 167 envois, nous avons reçu 80 questionnaires papier et

20 réponses par Internet (tableau 1). Le taux de réponse est

Tableau 1. Circonstances du décès en fonction du contexte et des souhaits exprimés des patients concernant leur fin de vie

Variable Modalité Effectif OR 95 % IC

Formation en SP Médecin formé ou non 33/62 0,58 0,25-1,38

Distance cabinet–hôpital

y

<10 km / > 10 km 60/35 2,56 1,09-6,05

Âge du patient

y

> 65 ans/31-64 ans 94 3,87 1,37-10,94

Genre du patient Femme/Homme 94 1,38 0,60-3,15

Durée d’évolution de la maladie >6 mois/<6 mois 95 0,90 0,33-2,44

Maladie cancéreuse

y

Oui/Non 61 0,40 0,16-0,99

Maladie neurologique Oui/Non 17 0,94 0,32-2,74

Maladie cardiovasculaire Oui/Non 28 1,61 0,64-4,08

Souhait du malade sur son lieu de décès

y

Domicile/Hôpital ou pas

de souhait exprimé

60/34 8,43 3,02-25,47

Souhait du malade sur son lieu de décès

y

Domicile/Pas de

souhait exprimé

60/27 5,99 2,04-18,74

Souhait du malade sur son lieu de décès Domicile/Hôpital 60/7 INF *

Présence de famille, entourage Oui/Non 83/12 2,35 0,69-8,04

Présence d’infirmiers Oui/Non 67/28 0,77 0,31-1,93

Patient en HAD Oui/Non 22/73 1,58 0,58-4,34

Patient suivi par un RSP Oui/Non 23/72 0,52 0,20-1,34

Présence d’aides-soignants Oui/Non 23/72 0,66 0,25-1,69

Présence d’auxiliaire de vie/aide-ménagère Oui/Non 38/57 0,86 0,38-1,99

Présence d’un kinésithérapeute Oui/Non 40/55 0,84 0,36-1,92

Présence d’un psychologue Oui/Non 6/89 0,65 0,12-3,40

Consignes en cas d’absence Oui/Non 63/28 0,79 0,31-1,99

Téléphone personnel du MT Oui/Non 19/76 0,90 0,32-2,49

Trousse d’urgence à domicile Oui/Non 14/81 0,87 0,28-2,75

Prescriptions anticipées personnalisées Oui/Non 54/41 0,93 0,41-2,13

y

Variables pour lesquelles il y a une différence significative entre les groupes « décès à domicile » et « décès à l’hôpital ».

*INF : la totalité des patients souhaitant décéder à l’hôpital y étant morts, il n’y a aucun cas contraire (mort à domicile chez un patient souhaitant

mourir à l’hôpital), et dans cette étude le calcul de l’Odds ratio n’était pas possible.

MÉDECINE Février 2016 87

VIE PROFESSIONNELLE

Recherche en soins primaires |Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

donc de 59,9 %. Après élimination des réponses non

exploitables, il restait 95 réponses. Les 95 médecins

interrogés ont en moyenne 52,9 ans, il s’agit d’hommes

dans 78,9 % des cas, et de femmes dans 21,1 %, dont 63,2 %

d’entreeuxsontinstallésàmoinsde10kmdel’établisse-

ment hospitalier le plus proche, et 36,8 % à plus de 10 km.

L’étude a concerné 52,1 % de femmes et 47,9 %

d’hommes. Aucun patient concerné par cette enquête

n’était âgé de moins de 30 ans, 21,3 % avaient entre 31 et

64 ans et 78,7 % avaient plus de 65 ans.

60 % des patients sont décédés à domicile ou en maison

de retraite (soit 57 cas) et 40 % dans un établissement

hospitalier (soit 38 cas).

Les causes de décès

Les patients décédés étaient atteints de cancer dans

64,2 % des cas, de maladie cardiovasculaire dans 29,5 %

des cas, de maladie neurologique dans 17,9 % des cas et

d’une autre pathologie dans 5,3 % des cas. Les autres

maladies citées étaient : l’insuffisance respiratoire, mixte

ou post-BPCO.

La durée d’évolution de leur maladie avant le décès a été

de moins de 6 mois dans 22,1 % des cas, et plus de 6 mois

dans 77,9 % des cas.

Concernant leur souhait sur leur lieu

de décès

70,6 % des patients (67) s’étaient exprimés, majoritaire-

ment pour finir leurs jours chez eux dans 63,2 % des cas, à

l’hôpital dans 7,4 % des cas. 29,4 % des patients (28) n’ont

pas exprimé leur volonté. Tous les patients souhaitant

mourir à l’hôpital (7) y sont décédés. 78 % des patients (74)

souhaitant mourir à domicile y sont décédés. Quant à ceux

qui n’ont pas exprimé de volonté particulière, ils sont morts

àl’hôpital pour 64 % d’entre eux (18).

Concernant leur accompagnement

à domicile

87,4 % des malades étaient entourés de membres de la

famille et/ou d’un entourage amical, 24,2 % étaient suivis

par un réseau ou une équipe mobile de soins palliatifs,

23,2 % bénéficiaient de l’HAD.

Les circonstances de l’hospitalisation

–Sur 38 hospitalisations, le décès est survenu au bout de

moins d’une semaine dans 59,5 % des cas, et plus d’une

semaine dans 40,5 % des cas.

–Dans 68,4 % il y avait des symptômes difficiles à

contrôler, dans 52,6 % une souffrance des aidants

familiaux, dans 13,2 % le patient était trop isolé, dans

2,6 % il y a eu des difficultés à trouver des collaborateurs

paramédicaux, dans 10,5 % ce sont d’autres raisons qui

ont motivé l’hospitalisation (nécessité d’amputation, AVC

et altération importante de l’état général, arrêt cardio-

respiratoire survenu tôt dans l’évolution de la maladie,

isolement du médecin traitant, nécessité de ponctions

pleurales itératives, détresse respiratoire).

–Les patients porteurs de cancer étaient les plus

nombreux, et sont morts autant à domicile qu’àl’hôpital

(odds ratio : 0,40 ; IC 95 % : 0,16-0,99). En revanche les

patients qui n’avaient pas de cancer sont beaucoup plus

souvent morts à domicile. Dans cette étude, les patients

cancéreux avaient donc moins de chance de mourir à

domicile que les patients non cancéreux.

Les patients ayant exprimé le souhait de mourir à

domicile avaient beaucoup plus de chance de mourir

effectivement chez eux que ceux n’ayant pas exprimés de

souhait.

Le fait d’exprimer un souhait de lieu de décès est donc

dans cette étude un critère primordial, puisque tous les

patients souhaitant mourir à l’hôpital y sont décédés, et

que la grande majorité de ceux souhaitant finir leurs jours

à domicile ont pu le faire.

Discussion

Malgré le souhait d’une majorité de Français de mourir à

domicile (EHPAD inclus), ils ne sont finalement que

37,1 % à le réaliser en 2010) [4].

Les médecins généralistes sont impliqués dans la gestion

de la fin de vie à domicile ; ils suivent une à trois situations

en moyenne par an [5].

Une récente revue de la littérature a analysé les facteurs

influençant le lieu de décès qui peuvent être classés en

trois catégories :

–des facteurs sociodémographiques et personnels (sexe,

âge, état matrimonial, soutien de la famille, préférence

du patient, niveau d’études) ;

–des facteurs épidémiologiques (la cause du décès,

l’évolution de la pathologie, le statut fonctionnel du

patient) ;

–des facteurs « écologiques » (caractère rural/urbain,

densité hospitalière, niveau d’équipement en maison de

retraite et offre de soins de proximité) [6].

D’autres facteurs possiblement associés au lieu de décès

de patients cancéreux ont été rapportés : les croyances, la

culture, l’ethnie, la relation avec les soignants, le type de

tumeur, le soutien familial, le support sanitaire [7].

La préférence du patient pour le domicile était l’un des

facteurs associés au décès au domicile [8]. Selon une revue

de la littérature publiée en 2000, la préférence des

patients pour le domicile comme lieu de décès variait de

48 à 100 % [6].

Dans notre étude nous avons mis en évidence des

éléments qui influencent le décès à domicile :

–le souhait exprimé par le malade de finir ses jours à son

domicile ;

–un patient âgé de plus de 65 ans ;

Recherche en soins primaires |Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie

88 MÉDECINE Février 2016

VIE PROFESSIONNELLE

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

–un patient n’étant pas atteint de cancer ;

–un cabinet médical peu éloigné du centre hospitalier le

plus proche (moins de 10 km) ;

–la présence de la famille ;

–un patient en HAD ;

–le souhait exprimé par le malade de finir ses jours à son

domicile.

Nous avons vu que selon un sondage de 2010 [2]

s’intéressant à des personnes bien-portantes, 82 % des

Français souhaitaient finir leurs jours chez eux. Mais il a

déjà aussi été démontré que la volonté de mourir chez soi

pouvait varier selon les stades de la maladie [9] et les

conditions de la fin de vie : disponibilité d’aidants

familiaux, symptômes difficiles à contrôler, angoisse...

Il est important de recueillir le souhait du patient

notamment dans les directives anticipées [5]. Dans notre

étude, les patients qui avaient exprimé le désir de mourir

chez eux avaient quasiment 6 fois plus de chance de voir

ce souhait exaucé que ceux qui n’avaient pas fait part

d’un souhait particulier et qui sont morts à l’hôpital dans

63 % des cas.

Un patient âgé de plus de 65 ans

Dans notre étude, les patients âgés de plus de 65 ans,

avaient presque 4 fois plus de chance de mourir chez eux

que les patients plus jeunes.

Pour autant, dans la littérature, l’âge ne semble pas être

un facteur majeur influençant les lieux de décès sauf pour

les 90 ans et plus où une majorité d’entre eux meurent à

domicile [2].

On peut penser que la mort d’un proche est certainement

plus facile à accepter lorsque celui-ci est âgé, ceci étant

dans l’ordre des choses, et pour les patients plus jeunes,

l’entourage sollicite les médecins pour les hospitaliser.

Un patient atteint de cancer

Notre étude a retrouvé que le fait d’être atteint de cancer

est un facteur favorisant le décès à l’hôpital. Nous

n’avions pas fait de différence entre les différents

cancers. Dans les études à notre disposition, les résultats

sont variables.

72,8 % des patients présentant une tumeur maligne

décèdent à l’hôpital contre 24,5 % à domicile [2].

L’âge en général plus jeune des patients cancéreux peut

également expliquer une hospitalisation terminale,

l’entourage ayant plus de difficulté à accepter la mort

de leur proche, et souhaitant faire « tout ce qui est

possible », même à la fin.

On peut aussi penser que l’évolution des cancers est

souvent plus rapide que celle des autres pathologies. Il est

donc plus difficile d’anticiper la prise en charge et de

prévoir un maintien ou un retour à domicile dans les

meilleures conditions.

Un cabinet médical peu éloigné

du centre hospitalier le plus proche

(moins de 10 km)

Notre étude a retrouvé que le fait d’habiter à proximité

d’un hôpital favorisait le décès à domicile. Les patients

des médecins situés à moins de 10 km d’un hôpital

avaient en effet environ 2,5 fois plus de probabilité de

mourir chez eux que les autres. Dans d’autres études on

retrouve des résultats inverses [10].

On peut supposer que l’entourage familial serait plus

susceptible de s’occuper de son proche à domicile quand il

se sentirait rassuré de la proximité d’un hôpital qui

pourrait prendre le relais en cas d’épuisement. Ce

point reste cependant à confirmer par des études

complémentaires.

Présence de la famille

Il semble logique qu’il y ait plus de facilité à finir ses jours

chez soi lorsqu’on est entouré. Cet élément a déjà été

prouvé, avec certaines nuances selon les études [11].

Différentes études soulignent l’effet positif de vivre avec

plusieurs personnes chez soi, c’est-à-dire pas seulement

en couple [12]. Une mésentente familiale, des difficultés

de communication entre soignants et entourage, une

méconnaissance ou un déni du pronostic, une famille

éloignée géographiquement sont des facteurs limitant le

maintien au domicile [13].

Les proches deviennent aidants ; sans eux rien n’est

possible avec un investissement jusqu’àl’épuisement ; ils

sont au cœur de l’accompagnement de la fin de vie à

domicile [4].

Patient en HAD

L’HAD médicalise le domicile et impose un rythme [14].

L’entourage peut quitter son rôle de soignant, et mieux

profiter des derniers moments de leur proche mourant,

en évitant l’épuisement. Le malade et sa famille

ressentent une sécurité qui apaise ces moments difficiles

[15].

Grande et al.[16] ont montré que les utilisateurs de soins

à domicile sont plus susceptibles de finir leurs jours chez

eux que les non-utilisateurs.

Fort de cet éclairage le médecin généraliste pourra

choisir, comprendre, mettre tout en œuvre pour la

réussite de cette aventure dans l’accompagnement de

fin de vie.

C

onclusion

La relation médecin-malade est particulière en médecine

générale : au fil des ans se tisse une relation de personne

à personne, avec une connaissance profonde du patient,

qui amène le médecin à l’accompagner à domicile

Recherche en soins primaires |Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie

MÉDECINE Février 2016 89

VIE PROFESSIONNELLE

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

jusqu’au bout selon ses souhaits, avec d’autant plus de

succès que le patient est âgé de plus de 65 ans et qu’il

n’est pas atteint de cancer [17].

La situation des patients en fin de vie est de nos jours

caractérisée par une complexité médico-psycho-sociale.

Il s’agit le plus souvent d’un travail de coordination,

collectif en équipe (patient en HAD et présence de la

famille), en continuité de la prise en charge « curative ».

Il est nécessaire d’anticiper et organiser la prise en charge

palliative à domicile afin de prévenir les hospitalisations

intempestives en cas d’urgence. Cet enchaînement

constitue un processus décisionnel qui comporte un

temps de délibération collégiale. « La délibération remet

en cause le risque d’une éthique de la conviction et nous

initie à une éthique de la discussion. »[5].

Ce type de pratique a aussi des répercussions positives

pour le médecin :

–Satisfaction d’avoir réalisé une tâche noble et utile,

d’avoir respecté un contrat moral avec le patient.

–Valorisation de la pratique médicale, travail enrichis-

sant sur le plan humain et personnel, par le partage du

même combat avec le malade, son entourage et les

collaborateurs.

–Reconnaissance de la famille.

Parler de la mort, écouter le malade, prévenir l’épuise-

ment de l’entourage, assurer la continuité de la prise en

charge, anticiper l’évolution de la maladie sont des

perspectives à développer dans cette prise en charge.

Chaque praticien choisira ses limites au maintien à

domicile en sachant que l’échec lorsqu’il survient peut

être lié à des conditions aléatoires, certains événements

intercurrents imprévisibles échappant parfois à la mise en

place des meilleures conditions. La modification de la

loi concernant la fin de vie irait dans le sens d’une

application plus importante des directives anticipées, et

renforcerait le rôle de la personne de confiance et ainsi le

choix du patient de mourir à domicile.

~Liens d’intérêts : les auteurs déclarent n’avoir aucun

lien d’intérêt en rapport avec l’article.

RÉFÉRENCES

1. Observatoire national de la fin de vie (ONFV). Fin de vie, un premier état des lieux.

2011. http://www.onfv.org/rapport-2011-un-premier-etat-des-lieux/.

2. Observatoire national de la fin de vie (ONFV). Fin d’un tabou ! La mort, la finde

vie, le deuil, ma mort, ça concerne et intéresse les Français. 2010. http://www.onfv.

org/wp-content/uploads/2014/10/Rapport_ONFV_2011.pdf.

3. Prabonneau C. Facteurs favorisant la fin de vie à domicile chez des patients

atteints de maladies chroniques. Etude rétrospective quantitative auprès de 95

médecins généralistes de Gironde. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2013.

4. Observatoire national de la fin de vie. Rapport 2012. Vivre la fin de vie chez soi. La

Documentation Française, 2013. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/sto-

rage/rapports-publics/134000186.pdf.

5. Richard JF. Fin de vie à domicile. Rev Prat MG 2014 ; 916 : 166-7.

6. Gauthier G, Bernard E, Darrieux JC. Fin de vie à domicile et préférence pour un

lieu de décès : revue de la littérature. Exercer 2015 ; 118 : 52-60.

7. De Hennezel M. La mort intime. Paris : Robert Laffont, 1995.

8. Grimault T. La mort à domicile : étude d’une population de 73 patients décédés

au cours d’une hospitalisation à domicile [Thèse d’exercice]. Dijon : Université de

Bourgogne ; 2008.

9. Townsend J, Frank AO, Fermont D, Dyer S. Terminal cancer care and patients’

preference for place of death : a prospective study. BMJ 1990 ; 301 : 415-7.

10. Chvetzoff G, Garnier M, Pérol D, et al. Factors predicting home death for terminally

ill cancer patients receiving hospital-based home care : the Lyon comprehensive cancer

center experience. J Pain Symptom Manage 2005 ; 30 : 528-35.

11. Gomes B, Higginson IJ. Factors influencing death at home in terminally ill patients

with cancer : systematic review. BMJ 2006 ; 332 : 515-8.

12. McWhinney IR, Bass MJ, Orr V. Factors associated with location of death (home or

hospital) of patients referred to a palliative care team. Can Med Assoc J 1995 ; 152 :

361-7.

13. Vantomme C. Difficultés des médecins généralistes dans la prise en charge au

domicile de patients en soins palliatifs : enquête auprès de 268 médecins généralistes

dans le Val de Marne. [Thèse Médecine]. Paris-Est Créteil, 2007.

14. Lussignol-Beaupoil A. Soins palliatifs à domicile : le médecin généraliste et les

attentes de l’aidant [Thèse Médecine]. Lyon, 2010.

15. Lasserre H. Les besoins des proches de patients en soins palliatifs à domicile :

enquête auprès de quinze personnes après le décès d’un proche pris en charge

par l’Hospitalisation à domicile à Dax (Landes). [Thèse Médecine]. Grenoble,

2010.

16. Gran de GE, Addington-Hall J, Todd CJ. Place of death and access to home care

services : are certain patient groups at a disadvantage? Social Science and Medicine

1998 ; 47 : 565-79.

17. Le Taillandier de Gabory J-B. Le médecin généraliste et la fin de vie à domicile

[Thèse Médecine]. Bordeaux, 2001..

Les facteurs facilitant le maintien

à domicile du patient enfin de vie

Les patients âgés de plus de 65 ans ont presque 4 fois

plus de chances de mourir chez eux que les patients

plus jeunes.

Le fait d’être atteint d’un cancer est un facteur

favorisant le décès à l’hôpital.

Le fait d’habiter à proximité d’un hôpital (moins de

10 km) favoriserait le décès à domicile.

Les patients qui ont exprimé par avance le désir de

mourir chez eux ont quasiment 6 fois plus de chances

de voir ce souhait exhaussé que ceux qui n’avaient fait

part d’aucun souhait particulier.

Une application plus importante des directives anti-

cipées renforcerait le rôle de la personne de confiance

et ainsi le choix du patient de mourir à domicile.

Recherche en soins primaires |Les facteurs facilitant le maintien à domicile du patient en fin de vie

90 MÉDECINE Février 2016

VIE PROFESSIONNELLE

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

1

/

5

100%