L`analyse des comportements féconds dans un contexte

La fécondité – Représentation, causalité, prospective

Actes du XV

e

colloque national de démographie

22

L’analyse des comportements féconds dans un contexte de

maladie rare : l’exemple de la mucoviscidose

Gil

B

ELLIS

,

Marie-Hélène

C

AZES

,

Alain P

ARANT

Institut national d’études démographiques (Ined)

En Europe, sur 100 000 habitants, approximativement 12 sont malades de la

mucoviscidose, 8 sont atteints d’hémophilie et 6 ont la maladie de Huntington.

Mucoviscidose, hémophilie, maladie de Huntington sont des affections dites « rares », non

parce qu’elles sont peu nombreuses – on estime, actuellement, leur nombre total à près de

7 000 –, mais parce qu'elles ne concernent chacune qu’un nombre restreint de personnes, leur

prévalence étant inférieure à 50 pour 100 000.

Ces trois affections ont une origine génétique, origine la plus fréquente des maladies

rares qui peuvent également avoir une cause infectieuse, auto-immune ou cancéreuse. La

mucoviscidose est représentative des maladies à hérédité autosomique récessive : les

personnes atteintes sont indifféremment de sexe masculin ou féminin ; la mutation

16

responsable de la maladie leur a été transmise à la fois par leur père et par leur mère, ces

derniers ne présentant aucun des traits de la pathologie. Pour ce type d’hérédité, la probabilité

pour que le couple parental – couple de porteurs sains

17

– ait un enfant malade est de 0,25 à

chaque conception, les symptômes de la mucoviscidose se manifestant, le plus souvent,

durant la première année de vie, voire dès la naissance. L’hémophilie est une maladie

récessive liée au chromosome X : seuls les garçons sont atteints, la mutation

18

étant transmise

par les mères. La probabilité, pour un couple dont la femme est porteuse mais non malade,

d’avoir un garçon atteint est de 0,5 à chaque conception masculine, les premières

manifestations hémorragiques intervenant généralement durant l’apprentissage de la marche.

La maladie de Huntington est typique des maladies à hérédité autosomique dominante :

hommes et femmes sont indistinctement touchés ; ils ont reçu une mutation

19

transmise par

leur père ou par leur mère, le parent concerné étant lui-même malade. La probabilité pour un

couple dont un des membres est malade de donner naissance à un enfant atteint est de 0,5 à

chaque conception, les troubles de la maladie se manifestant à l’âge adulte, habituellement

entre 35 et 60 ans.

On retrouve chez nombre de maladies rares des caractéristiques identiques : elles sont

souvent graves, chroniques, évolutives et peuvent mettre en jeu le pronostic vital des

16

Le gène en cause est situé sur le chromosome 7, en position 7q31 ; ce gène comporte en fait plus de

1 600 mutations, toutes responsables de la mucoviscidose mais pouvant donner lieu à des formes plus ou moins

sévères de la maladie.

17

On estime que les porteurs sains de la mucoviscidose représentent, tous âges confondus, près de 3 %

de la population française, sous l’hypothèse d’une population en équilibre de Hardy-Weinberg pour le gène

responsable de cette maladie.

18

Sur le chromosome X, la mutation du gène en position Xq28 est responsable de l’hémophile A, la

mutation en position Xq27 est responsable de l’hémophilie B.

19

Pour cette maladie, la mutation est celle d’un gène situé sur le chromosome 4, en position 4p16.

La fécondité – Représentation, causalité, prospective

Actes du XV

e

colloque national de démographie

23

personnes atteintes ; elles s’accompagnent, dans de nombreux cas, de déficits qui peuvent être

sensoriels, moteurs ou mentaux ; en termes de qualité de vie, elles entraînent couramment une

restriction des activités de la vie quotidienne, une limitation de la participation sociale et

exposent les malades à une certaine vulnérabilité. Force est pourtant de constater que ces

maladies rares et les populations qu’elles affectent ne font l’objet, dans leur très grande

majorité, que d’une observation statistique très limitée, sinon inexistante, pour des raisons

tenant à l’extrême faiblesse du nombre de malades, à une insuffisante contribution des

praticiens ou encore à un déficit de coordination entre les différentes parties prenantes.

De ce point de vue, la mucoviscidose constitue, en France, une notoire exception. En

1965 fut, en effet, créée une association de malades, parents de malades, médecins,

chercheurs et sympathisants (successivement dénommée Association française de lutte contre

la mucoviscidose jusqu’en 2000, puis Vaincre la mucoviscidose) qui s’est dotée, depuis 1992,

d’une structure – l’Observatoire national de la mucoviscidose (ONM), auquel s’est substitué,

en 2006, le Registre français de la mucoviscidose (RFM) – procédant à un recueil annuel de

données évolutives médicales, sociales et familiales pour chaque patient consultant dans les

centres de soins agréés

20

. Cette structure a été progressivement enrichie par des enquêtes

thématiques complémentaires, dont une enquête « grossesses ».

L’existence d’une telle base de données justifie un essai d’analyse des comportements

féconds dans le cadre de la mucoviscidose, cette analyse pouvant être envisagée du double

point de vue de la population malade et de la population des parents des malades.

1. La fécondité des femmes malades de la mucoviscidose

Dans le cadre de l’ONM jusqu’en 2005, comme dans celui du RFM depuis 2006, les

questionnaires des enquêtes auprès des malades comportent un item relatif aux grossesses et

paternités survenues au cours de l’année. Pour les femmes ayant déclaré un test de grossesse

positif, un recueil complémentaire d’informations est réalisé au travers d’un questionnaire

thématique. Outre les données d’identification du clinicien et de la patiente, ces informations

concernent les circonstances de la grossesse et son issue, ainsi que les modalités de l’éventuel

accouchement et quelques caractéristiques de l’enfant né (annexe 1). Les renseignements

provenant de ce questionnaire thématique sont appariés à ceux du questionnaire général

(ONM ou RFM), puis intégrés à la base de données déjà constituée.

20

Dans le cadre du RFM, le recueil de données s’effectue auprès des malades des 49 centres de soins

agréés par le ministère de la Santé par l’intermédiaire de trois questionnaires : un questionnaire d’inclusion (pour

les patients dont le diagnostic de mucoviscidose est confirmé cliniquement selon les critères de diagnostic en

vigueur et également pour les patients dont le diagnostic de mucoviscidose est douteux et qui seront sortis du

registre si le diagnostic est infirmé) ; un questionnaire de mise à jour annuelle (pour les patients en phase de

suivi) ; un questionnaire de modification ou d’arrêt de suivi (pour les patients décédés, perdus de vue, émigrés à

l’étranger, transférés dans un autre centre de soins et pour les patients dont le diagnostic de mucoviscidose a été

éliminé).

La fécondité – Représentation, causalité, prospective

Actes du XV

e

colloque national de démographie

24

Les conditions paraissent, en théorie, réunies pour analyser la fécondité de la

population malade – féminine, plus particulièrement – et son évolution au fil du temps

21

.

Dans la pratique, cette analyse se révèle malaisée et incertaine.

Sur fond de hausse des effectifs de personnes malades, le nombre de paternités et de

grossesses déclaré tend lui aussi à augmenter depuis dix ans (tableau 1). Pour se limiter aux

déclarations de grossesses enregistrées par l’ONM sur la période 1999-2005 (la seule pour

laquelle, à ce jour, une exploitation des fiches grossesses a été réalisée

22

), il apparaît que cette

exploitation a été très irrégulière et partielle : 50 grossesses documentées seulement sur un

total de 141 grossesses déclarées sur la période 1999-2005 (soit à peine plus du tiers). Ces

lacunes de l’exploitation sont d’autant plus dommageables pour l’analyse de la fécondité

qu’une partie des grossesses documentées n’a pas pour issue une naissance vivante : sur les

50 grossesses documentées, une a été volontairement interrompue et 5 se sont terminées par

un avortement spontané (fausse couche)

23

.

La mise en rapport des naissances effectives d’une année à la population des patientes

en âge de procréer cette année-là induit une série de taux de fécondité générale et de taux par

âge très erratique.

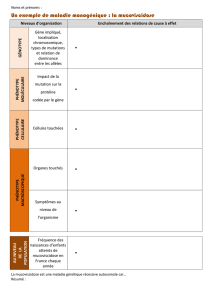

T

ABLEAU

1 :

PATERNITÉS ET GROSSESSES DÉCLARÉES

,

NAISSANCES ET POPULATION FÉMININE

EN ÂGE DE PROCRÉER

(

DONNÉES D

’

OBSERVATION

,

1999-2009)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Paternités déclarées

dans l’année (1) 3 10 14 6 17 17 17 17 15 20 21

Grossesses déclarées

dans l’année (2) 23 10 10 25 21 27 25 24 33 36 34

– dont grossesses

documentées 12 4 3 9 9 7 6 - - - -

– dont issues naissances

vivantes 8 3 2 6 3 3 4 - - - -

Naissances vivantes de

l’année 5 3 3 6 10 7 13 - - - -

Patientes âgées de 15 à

49 ans

Effectifs à l’enquête 639 682 766 868 903 1 034 1 106 1 173 1 214 1 307 1 372

Effectifs théoriques à la

naissance (3) 3 203 3 192 3 187 3 181 3 177 3 173 3 167 3 162 3 153 3 142 3 129

(1) Test de paternité positif.

(2) Test de grossesse positif.

(3) Effectifs calculés en appliquant aux naissances de filles enregistrées en France un taux d’incidence à la

naissance de 1/4 348

24

.

Source : ONM, RFM.

21

Les données antérieures à 1999, date à laquelle la gestion de l’ONM et l’analyse de la base de

données furent confiées à une équipe de chercheurs de l’Ined, ne seront pas prises en considération ici. Depuis

2008, la gestion du RFM incombe à Vaincre la mucoviscidose mais l’analyse des résultats est toujours confiée à

l’Ined.

22

L’exploitation des questionnaires de l’enquête thématique grossesses est assurée par Isabelle Durieu,

professeur au centre hospitalier Lyon Sud.

23

8 % des 50 naissances effectives ont résulté d’une procréation médicalement assistée.

24

Anne Munck, Jean-Louis Dhondt, Élise Houssin et Michel Roussey, « Dépistage néonatal de la

mucoviscidose, mise en place, implication des laboratoires et résultats nationaux », Revue francophone des

laboratoires, 2007, 397, p. 67-72.

La fécondité – Représentation, causalité, prospective

Actes du XV

e

colloque national de démographie

25

2. Mucoviscidose et taille des fratries

Dans le contexte de la mucoviscidose, comme dans celui des autres maladies

génétiques, c’est le statut biologique de chaque membre du couple parental qui détermine la

probabilité d’avoir, à chacune des conceptions, un enfant sain ou un enfant malade. La

mucoviscidose étant une maladie récessive, c’est à l’occasion de la présentation des

symptômes chez l’enfant atteint – quel que soit le rang de naissance de cet enfant – que se

déduit le statut de porteurs sains des deux parents

25

. Sous réserve d’une connaissance

préalable de ce statut, un diagnostic prénatal peut être réalisé afin de déterminer si un enfant à

naître sera atteint de la maladie et en présentera les symptômes au cours de sa vie. Dans

l’hypothèse d’un diagnostic prénatal défavorable, la mère, sinon le couple, peut décider de

mettre un terme à la grossesse par avortement thérapeutique.

Une question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure la naissance d’un enfant

malade exerce, ou non, un effet sur la probabilité d’agrandissement de la famille.

Les modifications apportées aux questionnaires d’enquêtes annuelles lors de la

transformation de l’ONM en RFM font que tenter de lever cette interrogation n’est possible

que sur la période courant jusqu’en 2005. Le volet « Données sociales » des questionnaires de

l’ONM visait en effet à recueillir, pour chaque malade inclus, la taille de sa fratrie, le rang

dans sa fratrie, ainsi que le nombre de frères et sœurs (vivants ou décédés) atteints de

mucoviscidose, autant d’informations qui ne sont plus désormais collectées (annexe 2).

Le tableau 2 donne la répartition des patients présents dans la base ONM en 2005 selon

la taille des fratries, quand celle-ci est inférieure à 6

26

.

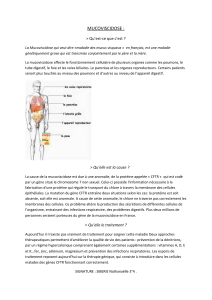

T

ABLEAU

2 :

R

ÉPARTITION DU NOMBRE DE MALADES PAR FRATRIE SELON LA TAILLE DE LA

FRATRIE

(

DONNÉES D

’

OBSERVATION

,

O

NM

2005)

Enfants atteints

dans la fratrie Taille de la fratire

1 2 3 4 5

1 966 (100) 907 (79,1) 454 (73,3) 120 (53,6) 40 (46,0)

2 240 (20,9) 141 (22,8) 79 (35,3) 32 (36,8)

3 24 (3,9) 23 (10,3) 13 (14,9)

4 2 (0,9) 2 (2,3)

5 0 (0,0)

Total 966 (100) 1 147 (100) 619 (100) 224 (100) 87 (100)

Note : les pourcentages (entre parenthèses) ne somment pas toujours exactement à 100 du fait des arrondis.

Champ : population des patients pour lesquels l’information sur la taille de la fratrie est disponible (3 043/4 744

= 64,1 % de la population de l’ONM en 2005).

Cette répartition observée peut être comparée à celle attendue en théorie, compte tenu

du mode d’hérédité de la maladie : sur

N

tirages au sort et si chaque tirage a une probabilité

25

Il pourrait en être autrement si les autorités compétentes décidaient d’instaurer un dépistage

systématique des porteurs dans une population.

26

En 2005, 87 patients appartenaient à des fratries de taille 6 ou plus. Cette faiblesse numérique et la

nécessité de constituer une classe unique « 6 enfants ou plus » se prêtant mal à une comparaison avec les

données résultant de la loi binomiale, ont conduit à l’exclusion des fratries les plus nombreuses.

La fécondité – Représentation, causalité, prospective

Actes du XV

e

colloque national de démographie

26

constante p = 1/4 de fournir le résultat

A

et une probabilité

pq

−

=

1

de fournir le résultat

alternatif

B

, alors la probabilité

xN

P

,

d’obtenir

x

fois le résultat

A

suit une loi binomiale de

formule :

xNx

xN

xNx N

P

−

−

=4

3

4

1

)!(! !

,

.

Ainsi, la fréquence des malades dans des fratries de taille

N

dont au moins un membre

a la mucoviscidose (le patient connu par l’ONM) est égale à :

0,

,

1

N

xN

P

P

F−

=, ce qui conduit à la distribution théorique suivante (tableau 3).

T

ABLEAU

3 :

R

ÉPARTITION ATTENDUE

(

EN

%)

DU NOMBRE DE MALADES PAR FRATRIE SELON LA

TAILLE DE LA FRATRIE

(

RÉPARTITION THÉORIQUE DÉDUITE DE LA LOI BINOMIALE

)

Enfants atteints

dans la fratrie Taille de la fratrie

1 2 3 4 5

1 100 85,7 73,0 61,7 51,9

2 14,3 24,3 30,9 34,6

3 2,7 6,9 11,5

4 0,6 1,9

5 0,1

Total 100 100 100 100 100

Note : les pourcentages ne somment pas toujours exactement à 100 du fait des arrondis.

Note de lecture : la probabilité d'avoir un seul enfant malade de la mucoviscidose, dans une fratrie de 3 enfants,

est de 73 % ; la probabilité d'avoir 2 enfants malades, dans une fratrie de 3 enfants, est de 24,3 % ; la probabilité

d'avoir les 3 enfants malades, dans une fratrie de 3 enfants, est de 2,7 %.

Les distributions observée et théorique du nombre de malades dans les fratries de taille

N peuvent être comparées, terme à terme, à l’aide du test du

2

χ

; on obtient les résultats et les

niveaux de signification suivants pour le nombre de degrés de liberté approprié :

– pour les fratries de 2 enfants : 096,41

2

=

χ

;

001,0

<

p

;

– pour les fratries de 3 enfants : 789,3

2

=

χ

; non significatif ;

– pour les fratries de 4 enfants : 791,7

2

=

χ

; non significatif ;

– pour les fratries de 5 enfants : 771,1

2

=

χ

; non significatif.

Dans les fratries de taille 2, le substantiel écart entre distribution observée et

distribution théorique ne relève pas du seul hasard, contrairement à ce qui prévaut pour les

fratries de taille supérieure.

Ce résultat, simplement descriptif, ne peut être interprété abstraction faite de la

constitution de la fratrie et du rang de naissance du malade, sa venue au monde ayant pu

pousser ses parents à adopter un comportement malthusien.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%