La machine synchrone (mod`ele simplifié) - Institut Montefiore

D´

epartement d’Electricit´

e, Electronique et Informatique

(Institut Montefiore)

Notes th´

eoriques du cours ELEC0014

Introduction to electric power and energy systems

La machine synchrone

(mod`

ele simplifi´

e)

Thierry VAN CUTSEM

directeur de recherches FNRS

professeur adjoint ULg

Novembre 2016

La majeure partie de l’´

energie ´

electrique est produite `

a l’heure actuelle par les machines syn-

chrones des centrales thermiques et hydrauliques. Les machines synchrones jouent un rˆ

ole impor-

tant : (i) ce sont elles qui imposent la fr´

equence des tensions et courants alternatifs ; (ii) elles

mettent `

a disposition du r´

eseau un r´

eservoir d’´

energie (cin´

etique) permettant de faire face, dans

les premiers instants, aux d´

es´

equilibres entre production et consommation, et (iii) elles peuvent

produire et absorber de la puissance r´

eactive, n´

ecessaire `

a la r´

egulation des tensions.

Dans ce chapitre nous rappelons le principe de fonctionnement de ce composant important et nous

´

etablissons un mod`

ele simplifi´

e, valable pour une machine `

a rotor lisse. Nous nous int´

eressons

alors au r´

egime permanent pour ´

etablir le circuit ´

equivalent et dresser les bilans de puissance.

Nous consid´

erons enfin les limites de fonctionnement admissible.

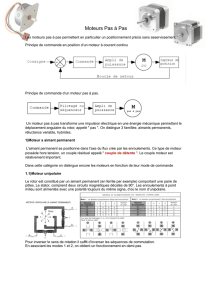

1 Principe de fonctionnement

1.1 Champ magn´

etique cr´

e´

e par le stator

Une des motivations de l’emploi du syst`

eme triphas´

e est la production d’un champ tournant dans

les machines `

a courant alternatif.

Les machines ´

electriques tournantes, tels les g´

en´

erateurs des centrales ´

electriques, sont constitu´

ees

d’un stator, qui est la partie fixe, et d’un rotor, qui est la partie tournante, s´

epar´

ee de la premi`

ere par

un mince entrefer. Stator et rotor sont tous deux fabriqu´

es dans un mat´

eriau `

a haute perm´

eabilit´

e

magn´

etique.

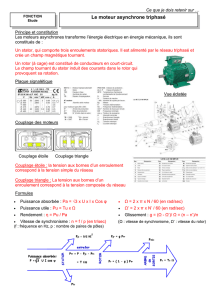

Le stator d’un machine tournante triphas´

ee est ´

equip´

e d’un ensemble de trois enroulements, cor-

respondant chacun `

a une phase. Un de ces enroulements, que nous supposerons relatif `

a la phase

a, est repr´

esent´

e en coupe `

a la figure 1.

Si l’on injecte un courant continu dans l’enroulement en question, les lignes du champ magn´

etique

se pr´

esentent comme montr´

e`

a la figure 1. La perm´

eabilit´

e magn´

etique du mat´

eriau utilis´

e dans le

rotor et le stator ´

etant beaucoup plus ´

elev´

ee que celle de l’entrefer, les lignes de champ traversent ce

dernier radialement (c’est-`

a-dire perpendiculairement `

a la surface ext´

erieure du rotor et la surface

int´

erieure du stator).

Rep´

erons un point quelconque P de l’entrefer au moyen de l’angle φ, d´

efini `

a la figure 1 et

d´

esignons par B(φ)l’amplitude de l’induction magn´

etique en ce point.

B(φ)est une fonction p´

eriodique (de p´

eriode 2π) “en escalier”. Afin d’induire des f.e.m. si-

nuso¨

ıdales dans les enroulements statoriques, les constructeurs s’efforcent de rendre cette fonction

aussi proche que possible d’une sinuso¨

ıde, en r´

epartissant judicieusement les conducteurs d’une

mˆ

eme phase le long du stator. La distribution spatiale non uniforme des conducteurs est sugg´

er´

ee

`

a la figure 1.

2

stator

axe de la phase a

rotor

entrefer

(largeur exag´

er´

ee par rapport

φ

aux autres dimensions)

P

FIGURE 1 – ligne du champ magn´

etique cr´

e´

e par un courant continu parcourant la phase a

Supposant que la variation B(φ)est sinuso¨

ıdale et tenant compte du fait que l’induction est pro-

portionnelle au courant, on peut ´

ecrire pour la contribution de la phase a:

B(φ) = kiacos φ(1)

o`

u le facteur kd´

epend de la g´

eom´

etrie, de l’emplacement et du nombre de conducteurs.

L’enroulement de la phase b(resp. c) est d´

ecal´

e spatialement de 2π/3(resp. 4π/3) radians par

rapport `

a celui de la phase a1. La figure 2.a montre la disposition des trois phases, en repr´

esentant

symboliquement chaque enroulement par une seule spire, pour des raisons de lisibilit´

e.

L’induction totale cr´

e´

ee par les trois phases vaut donc, au point correspondant `

a l’angle φ:

B3ϕ=kiacos φ+kibcos(φ−2π

3) + kiccos(φ−4π

3)

et si l’on alimente l’ensemble par les courants triphas´

es ´

equilibr´

es :

B3ϕ=√2kI cos(ωt +ψ) cos φ+ cos(ωt +ψ−2π

3) cos(φ−2π

3)+

+ cos(ωt +ψ−4π

3) cos(φ−4π

3)

=√2kI

2cos(ωt +ψ+φ) + cos(ωt +ψ−φ) + cos(ωt +ψ+φ−4π

3)

+ cos(ωt +ψ−φ) + cos(ωt +ψ+φ−2π

3) + cos(ωt +ψ−φ)

=3√2kI

2cos(ωt +ψ−φ)(2)

1. la position relative des phases dicte le sens de rotation du champ et donc du rotor. Dans le cas pr´

esent, on

suppose que le rotor tourne dans le sens trigonom´

etrique

3

FIGURE 2 – disposition des enroulements statoriques triphas´

es : (a) machine `

a une paire de pˆ

oles

(p= 1) ; (b) machine `

a deux paires de pˆ

oles (p= 2)

2π0

ω

N

S

φ

FIGURE 3 – onde d’induction circulant dans l’entrefer (d´

eroul´

e)

Cette ´

equation est celle d’une onde qui circule dans l’entrefer `

a la vitesse angulaire ω, comme

repr´

esent´

e`

a la figure 3, dans laquelle l’entrefer a ´

et´

e “d´

eroul´

e”.

Les trois courants triphas´

es produisent donc un champ magn´

etique tournant, comme le ferait un

aimant tournant `

a la vitesse angulaire ω. Les pˆ

oles Nord et Sud de cet aimant co¨

ıncident avec les

extrema de la fonction B(φ)(cf figure 3).

4

1.2 Champ magn´

etique cr´

e´

e par le rotor

Le rotor d’une machine synchrone comporte un enroulement qui, en r´

egime ´

etabli, est parcouru

par du courant continu. Les lignes du champ magn´

etique cr´

e´

e par ce courant sont repr´

esent´

ees `

a la

figure 4, pour une position du rotor `

a un instant donn´

e. Dans cette figure, l’enroulement d’excitation

est repr´

esent´

e symboliquement par une seule spire.

stator

axe de l’enroulement

rotor

d’excitation

FIGURE 4 – lignes du champ magn´

etique cr´

e´

e par un courant continu Ifparcourant l’enroulement

d’excitation

1.3 Interaction entre champs et conversion ´

electrom´

ecanique

Une machine synchrone est caract´

eris´

ee par le fait qu’en r´

egime ´

etabli le rotor tourne `

a la mˆ

eme

vitesse angulaire que le champ produit par le stator. Cette vitesse est appel´

ee vitesse de synchro-

nisme. En cons´

equence, les champs statorique et rotorique sont fixes l’un par rapport `

a l’autre et

tournent tous deux `

a la vitesse de synchronisme.

Ces deux champs tendent `

a s’aligner `

a la fac¸on de deux aimants attir´

es l’un par l’autre. Si l’on

cherche `

a les ´

ecarter, un couple de rappel apparaˆ

ıt et s’y oppose. Ce couple `

a l’origine de la conver-

sion d’´

energie m´

ecanique en ´

energie ´

electrique et inversement.

Une analogie m´

ecanique est propos´

ee `

a la figure 5, o`

u les deux cercles en mouvement `

a la vitesse

angulaire ωcorrespondent aux champs rotorique et statorique, respectivement, et sont reli´

es par un

ressort exerc¸ant une force proportionnelle `

a son ´

elongation. Les deux situations repr´

esent´

ees sont

les suivantes :

•la figure 5.a se rapporte `

a un g´

en´

erateur synchrone. La turbine entraˆ

ıne le rotor en lui appliquant

un couple m´

ecanique Tmdans le sens de la rotation. Ceci tend le ressort qui applique au rotor

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%