ALCOOL ET AUTRES DÉPENDANCES

ALCOOL ET

AUTRES

DÉPENDANCES

L’usage concomitant d’alcool et d’autres substances psychotropes (tabac,

haschich, héroïne et autres produits illicites, médicaments détournés de leur

indication thérapeutique) est fréquent. Cette association est observée soit sur

un mode contrôlé, sans effets nocif ni dépendance (co-consommation), soit

sur le mode de dépendances multiples (co-dépendances), soit sur un mode

mixte (par exemple, dépendance à la nicotine et consommation d’alcool sans

mésusage, ou dépendance à l’alcool avec usage contrôlé de haschich).

En cas d’arrêt de la consommation d’un produit avec dépendance,

l’usage d’un autre produit est fréquent avec, souvent, apparition rapide d’une

nouvelle dépendance. Ainsi, la recrudescence de la consommation de tabac au

cours et au décours d’un sevrage de l’alcool ; un mésusage de l’alcool, avec

possible alcoolodépendance en cas d’arrêt de l’usage de l’héroïne sont fré-

quemment observés.

En pratique, le médecin qui a repéré un mésusage de l’alcool doit

faire préciser l’éventuel usage d’autres substances psychotropes.

85

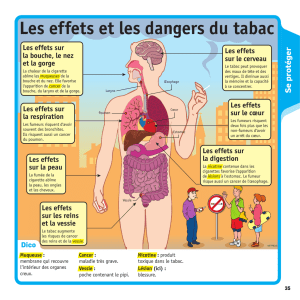

Tabac

왎

Données épidémiologiques

Dans la population générale, en 1999, une enquête téléphonique a trouvé un

lien fort entre consommation d’alcool et consommation de tabac : les

consommateurs d’alcool réguliers, âgés de 20 à 75 ans, fument plus que les

autres fumeurs. Les consommateurs réguliers d’alcool (quotidiens ou hebdo-

madaires), âgés de 15 à 19 ans, sont deux fois plus souvent des fumeurs régu-

liers de tabac que les consommateurs d’alcool occasionnels. Les non-usagers

d’alcool fument beaucoup moins souvent que les usagers, tous modes

confondus *.

Dans la clientèle des médecins généralistes, une enquête, réalisée en

France en 2000, auprès de 1 840 généralistes libéraux a intéressé

50 000 patients de 16 ans et plus. Parmi ces patients, ceux qui sont repérés

comme alcoolodépendants sont trois fois plus nombreux à fumer que ceux

qui ont un usage « social » de l’alcool *.

Des alcoologues ont étudié chez leurs patients la relation entre

alcoolodépendance et usage du tabac. Une relation statistiquement très forte

a été trouvée entre le degré d’alcoolodépendance et le nombre de cigarettes

fumées dans la journée d’une part, et le degré de dépendance vis-à-vis de la

nicotine d’autre part *.

왎

En pratique

Faute d’essais cliniques randomisés, on ne peut que donner un avis d’experts.

Tout fumeur est considéré comme dépendant à la nicotine (ou à haut

risque de le devenir). De ce fait, l’OMS, l’Anaes et le livre d’enseignement de

la médecine générale recommandent de repérer les usagers de tabac, de les

avertir des risques encourus, de leur conseiller l’arrêt du tabac et, si besoin, de

les aider *. Que proposer en cas d’un mésusage d’alcool associé ?

Pour les fumeurs ayant une consommation d’alcool à risque, aucune

étude, aucune recommandation ne justifie ni ne récuse un conseil de consom-

mation en dessous du seuil de dangerosité.

ABORD CLINIQUE DES MALADES DE L’ALCOOL EN MÉDECINE GÉNÉRALE

86

Pour les fumeurs ayant une consommation d’alcool nocive, il est rai-

sonnable d’attirer l’attention des patients, en priorité, sur le produit immédia-

tement nocif.

Pour les fumeurs ayant une alcoolodépendance concomitante, la

priorité a longtemps été donnée à la prise en charge de la seule alcoolodépen-

dance (cf. p. 58). On sait maintenant que la prise en charge immédiate des

deux dépendances (préparation à la décision selon le schéma de Proschaka

(p. 59), arrêt des consommations et maintien prolongé du non-usage des deux

produits) est réalisable, acceptable par certains patients. Leur nombre et leurs

caractéristiques ne sont pas actuellement connus. Il est conseillé de faire pré-

ciser les souhaits, les appréhensions du patient et de les prendre en compte

pour le choix thérapeutique, cela parfois à l’occasion de consultations succes-

sives. Lorsque le patient souhaite, dans un premier temps, ne traiter qu’une

dépendance, le médecin mettra en avant celle qui est la plus nocive. Ainsi, on

donnerait la priorité au tabac chez un patient ayant une maladie cardiovascu-

laire ou broncho-pulmonaire ; à l’alcool chez un patient ayant une maladie

hépatique ou neurologique. Médecin et malade peuvent être confrontés à des

situations complexes : par exemple tel malade chez lequel l’état somatique

désigne le tabac, et les difficultés relationnelles (famille, travail, justice)

désigne l’alcool comme prioritaire. Raison de plus pour redire au patient que

le double sevrage est réalisable.

Souvent, les patients avec une double dépendance consultent avant

la survenue de maladie somatique qui orienterait le choix prioritaire d’un

sevrage. Si le patient ne se sent pas capable d’arrêter les deux drogues, laquelle

lui conseiller d’arrêter en premier ? Nous privilégions le sevrage de l’alcool,

immédiatement plus dangereux (accidents, problèmes sociaux, familiaux,

violence…). De plus, les effets bénéfiques en sont très rapidement perçus par

le malade, l’entourage et le médecin.

En cas de co-dépendance alcool et tabac :

– le traitement simultané des deux dépendances est possible ;

– si le patient est réticent pour ce traitement simultané, les

efforts se portent sur la dépendance la plus immédiatement

dangereuse ;

– en absence d’un danger immédiat (somatique, relationnel,

social…), nous proposons de débuter par l’alcool.

ALCOOL ET AUTRES DÉPENDANCES

87

Héroïne

L’usage de drogues illicites, en particulier de l’héroïne, varie beaucoup avec

l’âge (s’observant surtout avant 30 ans) et selon les zones géographiques

(maxima en région parisienne, sur la Côte d’Azur, dans les grandes villes). La

relation avec un patient usant de drogues illicites est difficile *. Certains

médecins généralistes, du fait d’une clientèle particulière et d’un intérêt per-

sonnel, ont une bonne expérience clinique de ce difficile problème. Les autres

se sentent souvent démunis face à ces patients. Ce peut être des patients habi-

tuellement pris en charge par un centre spécialisé de soins en toxicologie

(CSST) qui consultent pour une maladie intercurrente, ou qui, pour des ques-

tions d’horaires, ne peuvent ou ne souhaitent plus y être suivi.

L’usage concomitant ou successif d’héroïne et d’alcool cumule les

risques somatiques (portage chronique de virus : sida, hépatite B, hépatite C,

et nocivité somatique de l’alcool) et les difficultés relationnelles et sociales.

Aucun essai randomisé ne permet de recommander formellement telle ou

telle stratégie. Le médecin évalue le mode de consommation de l’héroïne et

l’importance de la dépendance. Si la voie intraveineuse est utilisée, elle

désigne l’héroïne comme toxique le plus dangereux. Dans le cas contraire, la

décision est issue de la concertation entre le patient et le médecin ou, idéale-

ment, le fruit d’une décision partagée entre le malade, les membres de

l’équipe du CSST et le médecin généraliste.

– En cas d’utilisation associée d’une drogue illicite par voie vei-

neuse, celle-ci est la première préoccupation des soignants.

– Dans ce cas, être très attentif au risque de substitution par l’al-

cool et de survenue rapide d’une alcoolodépendance.

ABORD CLINIQUE DES MALADES DE L’ALCOOL EN MÉDECINE GÉNÉRALE

88

1

/

4

100%