Conforter la dynamique économique « Aubrac » par la valorisation

Conforter la dynamique économique

« Aubrac » par la valorisation durable

de ses ressources

Maintenir une agriculture forte

et spécifi ue, en phase avec son territoire

1

Valoriser les ressources territoriales

et s’engager dans la transition énergétique

3

Développer une économie

rurale et durable

2

Conforter la dynamique économique

«Aubrac» par la valorisation durable

de ses ressources

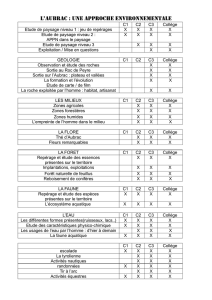

29 Accompagner les fi ières

exploitant les ressources minérales

19 Maintenir les actifs du secteur agricole,

socle de l’économie du territoire

22 Encourager la diversifi ation des activités agricoles

21 Renforcer la vocation herbagère de l’Aubrac,

l’autonomie des exploitations et ses bénéfi es

20 Valoriser les productions agricoles

spécifi ues au territoire

25 Soutenir une gestion équilibrée

de la destination touristique « Aubrac »

24 Renforcer l’ancrage territorial

de l’économie locale

26 Limiter l’empreinte énergétique du territoire

et développer les énergies renouvelables

27 Faire de la forêt et de la fi ière bois

de réels atouts économiques pour le territoire

28 Garantir un approvisionnement en eau

de qualité, cohérent avec les ressources

disponibles et le multi-usage

23 Maintenir et renforcer le tissu d’entreprises de proximité

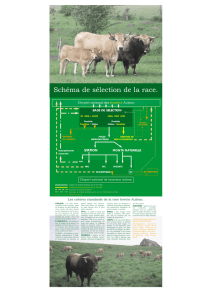

La vitalité agricole de l’Aubrac est unanimement reconnue. C’est l’activité dominante qui structure la vie sur le terri-

toire, permet le développement de nombreuses entreprises de l’aval, et surtout fait vivre directement des générations

d’agriculteurs. Ils ont toujours su valoriser le potentiel herbager de l’Aubrac, à partir de méthodes traditionnelles, mais

avec un pied dans la modernité, comme en témoignent les démarches couronnées de succès, pour la relance de la race

Aubrac. Cependant, pour que l’agriculture d’aujourd’hui et de demain, demeure l’héritière de l’agropastoralisme multi-

séculaire, basé sur le binôme « herbe et vache », et plus largement , pour maintenir la vocation agricole (et donc rurale)

du territoire, des enjeux forts guident la stratégie territoriale : le maintien des actifs par un investissement collectif fort

dans l’accompagnement des transmissions, la valorisation poursuivie et renforcée des productions spécifiques et iden-

titaires, des pratiques alliant qualité des productions et préservation de l’environnement, en phase avec les différents

terroirs agricoles, la diversification des modes de production et de vente, destinée à engranger localement la plus-value

sur les produits issus du territoire.

On ne peut parler de vitalité économique en Aubrac sans évoquer également le tourisme, secteur d’activité majeur.

La dynamique touristique repose principalement sur la richesse patrimoniale et paysagère, sur la notoriété du chemin

de Saint Jacques de Compostelle, la richesse de l’offre d’activités de pleine nature, la présence des eaux thermales et

l’accessibilité facilitée par l’autoroute. Une véritable destination « Aubrac » s’offre aux visiteurs : constituée de « ter-

roirs » touristiques complémentaires et interdépendants, au fil des saisons. Pour garantir un développement touristique

sur le long terme, l’ambition du territoire s’inscrit dans la philosophie de la Charte européenne du tourisme durable,

garante d’une démarche concertée et collective, d’une volonté de qualification en continu, et surtout d’un ancrage

des offres aux spécificités de l’Aubrac, destinées autant aux habitants qu’aux visiteurs : renforcement du couple «

agriculture et tourisme », participation des locaux à l’accueil, revalorisation de la vocation hivernale du haut plateau,

développement « 4 saisons », …

Agriculture et tourisme sont parmi les composantes essentielles de l’économie locale, auxquelles s’ajoutent de manière

plus diffuse le commerce, l’artisanat ou la petite industrie, avec notamment la coutellerie et la filière-bois. L’équilibre

du territoire est aussi assuré par l’économie présentielle, à destination des habitants ou des visiteurs. C’est pourquoi,

pour pérenniser une implantation « équitable » des activités économiques, des services marchands, l’effort doit plus

particulièrement porter sur le maintien d’un tissu d’entreprises de proximité, le soutien au développement de filières

territorialisées, de réseaux multisectoriels, par la mobilisation des savoir-faire locaux, des ressources et des patri-

moines spécifiques. La logique de partenariat pluridisciplinaire préside à cette ambition, avec la mise en oeuvre d’une

plate-forme territoriale de coorpération économique, le Syndicat mixte de gestion du Parc souhaitant plutôt coor-

donner l’action et les compétences des intervenants déjà investis, afin de disposer d’un maillage solide d’entreprises

ancrées à leur territoire, qualifiées, innovantes et durables.

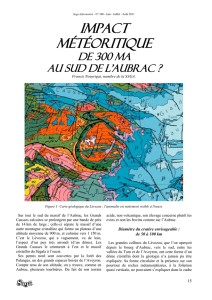

Une partie des activités économiques s’appuient sur la valorisation des ressources naturelles. Sur l’Aubrac, la res-

source en eau est particulièrement sollicitée pour l’eau potable (surtout en période de forte fréquentation touristique),

pour l’abreuvement du bétail, pour l’hydroélectricité (10% de la production hydroélectrique nationale) et pour les loisirs

(pêche, canoë, baignade…). La pérennité des activités économiques passe par une eau en quantité et qualité suffisante

sans impacter les milieux et sans entrainer de conflits entre usagers du territoire. La forêt qui couvre plus du tiers de

la superficie du territoire, et l’arbre hors-forêt, notamment d’origine agricole, représentent une réelle opportunité pour

l’Aubrac. Recréer une culture forestière aujourd’hui quasiment disparue permettrait de redynamiser la gestion des

forêts, et d’initier un réel agro-sylvo-pastoralisme, garant d’une ressource durable et de qualité, nécessaire à une valo-

risation locale tant en bois d’œuvre qu’en bois énergie. Quant à l’exploitation des roches localement importante, elle

présente deux enjeux importants : valoriser les savoir-faire des métiers de la pierre pour la restauration du patrimoine

bâti, et le faire dans des conditions respectueuses des patrimoines paysagers et environnementaux.

Enfin, s’investir dans un projet de développement durable signifie « prendre sa part » dans la lutte contre le changement

climatique et surtout s’y adapter. Pour répondre à son échelle à l’enjeu de la transition énergétique, l’Aubrac souhaite

adopter une attitude volontariste (dans la lignée des actions de préfiguration engagées depuis 2012). Le premier objectif

est d’établir une véritable stratégie énergétique territoriale (cohérente avec les trois schémas régionaux Climat Air

Energie), puis de conduire et décliner à l’échelle des intercommunaités, un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Celui-ci permettra de connaître les consommations et les émissions de gaz à effet de serre, d’évaluer les productions

actuelles et potentielles d’énergies renouvelables, de définir des objectifs en matière de réduction de consommations

et d’émissions, de production d’énergies renouvelables, d’adaptation au changement climatique.

AXE 2

Conforter la dynamique économique « Aubrac »

par la valorisation durable de ses ressources

176

Avant-projet de Charte

Parc naturel régional de l'Aubrac

Novembre 2015

178

202

220

Trois orientations :

•Orientation 1 – Maintenir une agriculture forte et spécifique,

en phase avec son territoire

•Orientation 2 – Développer une économie rurale et durable

•Orientation 3 – Valoriser les ressources territoriales

et s’engager dans la transition énergétique

177

Avant-projet de Charte

Parc naturel régional de l'Aubrac

Novembre 2015

178

Avant-projet de Charte

Parc naturel régional de l'Aubrac

Novembre 2015

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

1

/

34

100%