Modélisation de la LSF en vue d`une automatisation

TALN 2008, Avignon, 9–13 juin 2008

Modélisation de la LSF en vue d’une automatisation

Maxime Amblard1Émilie Voisin2

(1) SIGNES, LaBRI - INRIA Aquitaine et CNRS, Université de Bordeaux

(2) EA 4195 TELEM (Université de Bordeaux)

[email protected], emilie.v[email protected]

Résumé. Il s’agit dans cet article d’observer l’organisation syntaxique de la phrase simple

en Langue des Signes Française (LSF). Partant de cette observation, nous nous arrêterons plus

particulièrement sur la forme que revêt le prédicat verbal. Nous partons des descriptions tradi-

tionnelles des Langues Orales (LO) en termes de S(ujet), V(erbe) et O(bjet) et nous justifierons

notre choix. Selon que le verbe s’accorde avec l’actant 1 ou avec l’actant 2, l’ordre des signes

dans une phrase donnée sera modifié (SOV ou OSV par exemple). La flexion verbale sera analy-

sée comme une manifestation de l’existence du phénomène d’incorporation nominale. Le cadre

théorique choisi, les grammaires minimalistes, nous permettra de proposer une formalisation

des différents phénomènes décrits ci-dessus, notamment les transformations qui peuvent s’opé-

rer selon l’accord verbal qui est réalisé (ou non).

Abstract. This paper is about verbal inflection and sign order in French Sign Language.

In fact, we study effects of verbal inflection depending on principal agent in the sentence on the

order of signs. Indeed, if the verb is combined with the subject or the object, of the sentence,

the realization in signs would be affected (for example SOV or OSV). We choose to analyse

this inflection like noun incorporation. We use minimalist grammars as formal framework of

our analyses to reprensent this phenomena. We start this work from Speaking Languages as

Subject, Verb and Object, thus we will justify this position.

Mots-clés : langue signée, syntaxe, flexion verbale, incorporation nominale, théorie gé-

nérative, formalisation, grammaires minimalistes.

Keywords: Sign Language, Syntax, Verbal Flexion, Nominal Incorporation Theory, Ge-

nerative Theory, Formalization, Minimalist Grammars.

Dans cet article, nous proposerons l’analyse d’énoncés en Langue des Signes Française (LSF)

qui nous permettent de dégager des propriétés linguistiques. L’objectif est de proposer les pre-

mières étapes d’une modélisation dans un formalisme permettant d’automatiser leur production.

La création d’un lexique en LSF s’est faite pour l’analyse de l’organisation intrinsèque des

signes dans les énoncés. Le protocole choisi présentait des vignettes à des locuteurs sourds,

puis leur demandait de les signer. L’ordre des signes proposés a été reporté sous forme de grille.

Les expériences étaient conduites par des locuteurs entendants. Afin de conserver l’intégrité

de l’expérience, tous les échanges ont été réalisés en LSF (le français écrit a été proscrit). Ces

échanges ont été filmés pour conserver et valider en post-traitement les contraintes morpholo-

giques1régissant les différents ordres.

1Nous nous sommes focalisés sur les contraintes appliquées aux verbes.

Maxime Amblard, Émilie Voisin

Nous reviendrons sur les particularités de la LSF (section 1). Puis nous dégagerons un principe

d’économie dans la production de ces énoncés qui nous conduira à classer les verbes (section

2). À partir des données recueillies, nous analyserons les différentes réalisations obtenues d’un

énoncé donné. Ces productions nous permettrons de revenir sur les phénomènes d’incorpora-

tion (section 3). Afin de proposer une automatisation, nous présenterons les grammaires mini-

malistes (section 4). Leur utilisation nous conduit à introduire la notion de signèmes (section 5)

que nous construirons pour la modélisation (section 6).

1 Particularités et spécificités de la LSF

Les langues orales (LO) sont des langues dites audio-orales. Par opposition, les Langues Signées

(LS) sont dites visio-gestuelles. Cette distinction primordiale se traduit bien dans la formule

proposée par Christian Cuxac "la LSF dit en même temps qu’elle donne à voir", (Cuxac, 2000)2.

Les langues signées, et par conséquent la LSF, font entrer différentes modalités. Ces paramètres

supplémentaires sont autant d’indices qui demandent une intégration particulière. La question

de l’espace de signation ou de l’interprétation des expressions du visage sont autant de carac-

téristiques. Le signe que nous entendons ici comme étant l’articulation de la main en vue de

produire du sens, se compose de différents éléments (paramètres) :

– paramètres manuels

1. la localisation du signe dans l’espace de signation ;

2. le mouvement ;

3. la configuration manuelle3(les configurations manuelles sont exhaustivement listées) ;

4. l’orientation de la main (direction vers laquelle le signe est réalisé)

– paramètres non-manuels

1. l’expression du visage ;

2. le regard ;

3. la position corporelle.

On conçoit de manière intuitive que les LO sont linéaires (même si ce constat peut être nuancé

par des indices liés à l’intonation ou au rythme prosodique). Cette notion peut être introduite

dans l’espace de signation, bien qu’il soit en trois dimensions et fasse interopérer les différentes

modalités. Cet espace peut être vu comme une scène où les objets du discours sont matérialisés

et mis en relation ou interaction les uns avec les autres. Ainsi des indices de leur réalisation

permettent de les superposer, introduisant des liens entre eux (proformes, expression du visages,

position dans l’espace, . ..).

2 Organisation morphologique et syntaxique

Nous revenons dans cette section sur des éléments caractéristiques de l’organisation entre signes.

2Les travaux de C. Cuxac drainent avec eux la notion d’iconocité que nous ne traiterons pas ici.

3Nous préfèrerons la terminologie de proforme plutôt que configuration manuelle, sans notion d’iconicité.

Modélisation LSF et GM 2.1 Principe d’économie

2.1 Principe d’économie

Nous proposons ici un principe d’économie qui diffère de celui qui a été proposé par (Bouchard

et al., 1999). L’origine de notre principe provient de propriétés morphologique et syntaxique :

morphologiquement, la reprise de la proforme révise la racine du verbe ; syntaxiquement, la

flexion engendrée modifie profondément l’ordonnancement des signes dans les phrases simples.

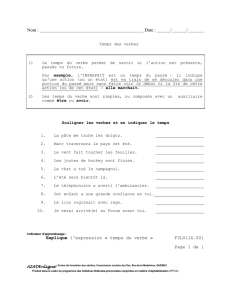

Principe d’économie : lorsque la réalisation d’un signe dépend d’un autre signe de la séquence,

leur signation est la plus proche possible.

En effet, lorsque la proforme utilisée pour former l’un des actants du verbe est reprise par ce

dernier, nous constatons qu’une relation étroite se crée. Le verbe et le nom ont donc tendance

à rester proches. C’est en ce sens que nous envisageons la notion d’économie et cette flexion

contraint fortement l’organisation syntaxique : par exemple, pour la phrase : le garçon (S) mange

(V) une pomme (O) (que nous représentons par SVO), nous aurons, en LSF, une reprise de la

configuration manuelle utilisée pour signer "pomme" (configuration C) dans le verbe "manger".

En conséquence de quoi, "pomme" et "manger" auront tendance à fonctionner comme un amas

qui implique l’ordre préférentiel : SOV (garçon - pomme - manger).

2.2 Particularités morphologiques

Le principe d’économie n’est pas la seule raison d’influence sur l’organisation syntaxique. Dans

le cadre des unités lexicales morphologiquement marquées, les marques (proformes) sont des

clitiques renvoyant aux actants des verbes. La relation étroite entre clitiques et actants du verbe

relâche les contraintes d’ordre dans lesquel ils sont énoncés. A contrario, l’unité lexicale non

marquée est construite avec la configuration de base et des ancrages spatiaux neutres. Dans

ce cas, c’est l’ordre contraint des actants autour du verbe qui permettra d’établir les relations.

L’étude des LO telles que le basque et l’allemand nous montre que plus les flexions sont nom-

breuses, plus l’ordre des mots tend à être variable, voir (Greenberg, 1963) ; (Comrie, 1995).

Donc, l’absence de ces flexions implique un ordre canonique entre signes afin de lever les am-

biguïtés possibles. (Parisot et al., 2004) reprend l’idée selon laquelle l’ordre des signes peut

être relativement libre dans la mesure où "les relations entre les signes peuvent être établies

autrement que par la séquentialité, et l’aspect fonctionnel de l’ordre y est donc beaucoup moins

important".

Nous allons examiner, dans la section suivante, divers exemples du corpus, nous permettant

d’examiner les ordres que nous avons trouvés pour une phrase simple en LSF.

2.3 Étude d’un exemple particulier : "manger"

Généralement, les verbes en LSF sont flexionnels. Néanmoins, et d’après les travaux de (Parisot,

2003), nous pouvons distinguer trois catégories de verbes :

1. les verbes dits souples : verbes modifiés en fonction des actants, en loci4et en proforme,

par exemple donner dont les lieux de réalisation et la configuration varient ;

2. les verbes dits semi-rigides : verbes ne variant qu’en loci ou qu’en proforme, par exemple

manger, modifié uniquement en proforme ;

4lieu d’articulation.

Maxime Amblard, Émilie Voisin

3. les verbes dits rigides : verbes restant dans leur forme neutre, par exemple s’inquiéter.

Nous nous focaliserons dans la suite sur l’analyse d’un verbe semi-rigide :manger, (Parisot,

2003). L’analyse des autres types de verbes est actuellement en cours. Nous avons isolé l’énoncé

en français écrit :

(1) Le garçon mange la pomme.

Nous reprenons les différentes réalisations trouvées dans le corpus.

(2) Exemple fourni par le locuteur 1 :

[GARÇON] [POMME]conf. C [MANGER]FLEXION : conf. C

L’ordre présenté dans cette réalisation est prototypique5. En Langue des Signes Française, il

est fréquent que le prédicat verbal soit repoussé en fin d’énoncé. Pour revenir à notre exemple,

[MANGER], verbe semi-rigide, peut prendre le classificateur utilisé par un de ses arguments

présent dans sa valence. Ici, [MANGER] s’accorde avec [POMME] qui porte dans sa réalisation

le classificateur "C" (désignant, dans ce contexte, des objets petits et ronds). En vertu du principe

d’économie (Voisin, 2005) qui contraint l’ordre des signes, [POMME] se trouve à proximité du

prédicat verbal [MANGER]. La reprise de la proforme permet la fluidité entre les concepts,

ainsi, celle du nom se retrouve dans le prédicat du verbe.

(3) Exemple fourni par le locuteur 2 :

[GARÇON] [MANGER]FLEXION : conf. C [POMME]conf. C

Cette réalisation est une variante de la précédente. L’ordre syntaxique correspondrait à celui du

Français Signé, néanmoins, le principe d’économie serait respecté.

(4) Exemple fourni par le locuteur 3 :

[POMME]conf. C [GARÇON] [MANGER]FLEXION : conf. C

Cet exemple, diffère de la description prototypique. Il s’agit de la transcription de la réalisa-

tion d’un locuteur ayant eu certaines intentions communicatives particulières. Le fait de placer

[POMME] en première position de la séquence entraîne une focalisation sur ce segment (c’est

de la pomme/cette pomme qu’un garçon mange).

(5) Exemple fourni par le locuteur 4 :

[GARÇON] [MANGER] [POMME]conf. C

Cette réalisation ne diffère de celle du locuteur 2 que par l’absence de flexion. L’analyse de

cette réalisation est l’objet de la section suivante.

3 Morphologie verbale : de la flexion à l’incorporation

Par flexion, nous entendons ici "prédicat particulier associé morphologiquement au verbe",

(Muller, 2002). Elle associe des informations de natures diverses : informations modales, tem-

porelles ainsi que les marques d’accord avec tel ou tel actant. Précisons qu’en LSF, la flexion

5au sens de généralement attendu.

Modélisation LSF et GM

verbale est entendue principalement comme les marques qui existent entre le verbe et ses ac-

tants. Les marques modales et temporelles sont exprimées par des morphèmes indépendants

généralement placés en tête de phrase. Avant de commenter le dernier exemple, revenons sur

ce qu’est la flexion verbale. Les états constitutifs de la réalisation d’un signe (et même, pour

ce qui nous intéresse, d’un prédicat verbal) en LSF sont constitués de paramètres variants ou

non. Ces derniers sont les morphèmes de la représentation. Seule une réalisation mérite notre

attention, celle effectuée par le locuteur 4. Comme nous l’avons commenté précédemment, en

plus de l’organisation syntaxique particulière (calquée sur le français), on peut remarquer l’ab-

sence de flexion sur [MANGER]. Cette absence, couplée à l’ordre des signes, nous montre que

nous sommes face à un exemple de Français Signé, éliminant toute difficulté pouvant gêner

l’intercompréhension avec un entendant. Le principe d’économie n’est pas respecté : le verbe

[MANGER] est normalement soumis à la flexion (semi-rigide).

Dans cette étude, nous allons examiner plus particulièrement le phénomène d’incorporation no-

minale, à partir des travaux menés par (Lazard, 1994) et (Baker, 1988). En effet, suite à un

travail récent sur la flexion verbale (Voisin & Kervajan, à paraître) nous avons constaté que la

flexion verbale pouvait se rapprocher du phénoméne décrit par (Lazard, 1994) et plus parti-

culiérement de l’incorporation nominale, décrite (entre autres) par (Baker, 1988), tout comme

nous pouvons le voir dans de nombreuses études sur les langues amérindiennes ou encore les

langues eskimo-aléoutes. Par exemple, en nahuatl le nom (l’actant verbal) est inséré entre le

préfixe actanciel et la racine verbale. Les caractéristiques de l’incorporation nominale résident

dans la perte de la fonction actancielle. La fonction de ce nom est fréquemment celle d’objet.

En LSF, nous avons constaté dans les exemples étudiés qu’il s’agit en effet des objets qui sont

ordinairement intégrés au verbe. On constate aussi que les instrumentaux peuvent être intégrés

au verbe ("couper avec un couteau" par exemple).

Comme nous le soulignions plus haut, les langues eskimo-aléoutes sont elles aussi très concer-

nées par ce phénomène d’incorporation nominale. L’aspect typologique concernant leur appar-

tenance aux langues fortement polysynthétiques est très intéressant dans le cadre d’une étude

contrastive. Il nous appartiendra de montrer des exemples les mettant en parallèle de la LSF.

À présent que nous avons identifié plusieurs phénomènes d’incorporation en LSF, nous sou-

haitons en rendre compte dans un formalisme permettant une automatisation de leur reconnais-

sance et production. Nous avons choisi d’utiliser les Grammaires Minimalistes, sur lesquelles

nous revenons dans la section suivante, pour leurs propriétés permettant de dissocier relations

intra-phrastiques et ordre de réalisation final.

4 Les grammaires minimalistes

Les grammaires minimalistes (GMs) ont été proposées par Stabler, (Stabler, 1997). Elles implé-

mentent le programme minimaliste de Chomsky, (Chomsky, 1995). Cette théorie linguistique

veut expliquer, dans la perspective de la théorie générative, non seulement quelles sont les re-

lations syntaxiques entre éléments d’une phrase mais également comment les analyses sont

réalisées : nous parlons alors de cadre dérivationnel qui se prête aisément à une formalisation.

La forme phonologique reconnue est un étiquetage de l’arbre final, appelé arbre dérivé.

L’analyse est basée sur la théorie X-barre (relations spécifieur/tête et tête/complément) et elle

est réalisée à partir de deux opérations : la fusion et le déplacement. Ces opérations utilisent la

notion de traits qu’elles consomment. Il en existe quatre types fonctionnant par paires, chacune

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%