Chapitre 41 – Nourrir les plantes – Partie

PRODUCTEUR PLUS

Les sols et l'agriculture, Gérard Millette Ph.D.

Chapitre 41

126

INTRODUCTION

Le chapitre précédent a expliqué comment chaque

feuille d’une plante est une usine, qui synthétise des hydro-

carbones, des protéines et autres produits chimiques à partir

de l’énergie solaire, du carbone (C) dans le CO2, de l’oxygène

(O) et de l’hydrogène (H) dans l’atmosphère, et de l’eau. À ces

trois éléments, il faut ajouter 13 autres éléments essentiels et

plus, selon certaines plantes, qui sont requis pour la crois-

sance. On sait que les éléments (C), (O) et (H) proviennent sur-

tout de l’atmosphère. Mais les autres éléments, y compris

l’eau, passent par le sol, en majeure partie, pour entrer dans

la plante. D’où l’importance de bien connaître le fonctionne-

ment et le métabolisme des racines, ainsi que leurs façons de

puiser et d’absorber les éléments minéraux du sol, puis d’en

approvisionner la plante. J’utilise les mêmes sources d’infor-

mation et références que pour le chapitre 40, qui s’étalent de-

puis Russell (R3) jusqu’à Mauseth (R5).

FONCTIONS DES RACINES

Les racines ont plusieurs fonctions dans la vie et le dé-

veloppement de la plante. Elles la fixent et l’ancrent dans le

sol. Elles absorbent l’eau et les minéraux nécessaires à son dé-

veloppement. Elles produisent toute une gamme d’hormones

et d’enzymes, dont certaines stimulent la croissance ou libè-

rent les éléments que le sol contient, ou empoisonnent le voi-

sinage pour protéger la plante contre certaines espèces.

ANCRAGE DANS LE SOL

Contrairement aux feuilles, les racines sont générale-

ment à l’abri de la lumière, donc ne synthétisent rien au

moyen de la chlorophylle. Mais elles ont besoin des hydrocar-

bones et des protéines que la chlorophylle a synthétisés, au

même titre que les feuilles qui dépendent principalement des

racines pour s’approvisionner en eau, azote (N), phosphore

(P), potassium (K), etc. Lorsqu’une plante se développe à un

endroit, il est essentiel qu’elle s’y attache pour assurer son

cycle de vie. Elle y développe donc un système radiculaire.

Les racines ont des façons diversifiées de fixer dans le

sol la partie aérienne de la plante. Les arbres en général ont

une ou quelques grosses racines pivotantes principales, qui

descendent en profondeur. Les carottes ont des racines pivo-

tantes comestibles, et les radis, betteraves et autres ont des

racines tubéreuses. Les herbes, les graminées et autres plantes

semblables ont des racines en faisceaux, sans racine princi-

pale. C’est le système des racines fasciculées. Dans ce cas,

toutes les racines ont la même importance et ont plus ou

moins un diamètre semblable. Les systèmes avec racine pivo-

tante développent plusieurs racines latérales qui se multi-

plient en radicelles de plus en plus fines. A celles-ci s’ajoutent

les mycorhizes (23).

Les racines ont la tâche ardue de pénétrer le sol. Le cha-

pitre 23 explique que l’allongement des racines par les radi-

celles est dû exclusivement à la multiplication des cellules

situées juste derrière l’apex, et qu’elles enfoncent celui-ci dans

le sol comme le marteau enfonce les clous dans le bois. C’est

de cette façon que les plantes se cramponnent dans le sol.

ABSORPTION DE L’EAU

Les racines sont les instruments principaux d’absorption

d’eau et des minéraux essentiels à la plante, pendant sa vie

entière. Les racines ont développé une forme ronde et allon-

gée pour obtenir un ratio surface/ absorption plus élevé que

celui des feuilles, qui ont une grande surface plate. Par exem-

ple, les fils qui forment un mètre carré de tissu ont des faces

en contact les unes avec les autres. Celles-ci, constituent

l’épaisseur du tissu, sans contribuer à l’étendue de la surface.

Quant aux tubes des racines, ils offrent beaucoup de surface

qui absorbe l’eau en quantité considérable, sans se soucier de

la conserver comme le font les feuilles avec leurs stomates (40).

C’est pourquoi un régime d’humidité (7) adapté aux exigences

de la plante est si important pour chaque type de culture.

Par exemple, les racines du riz ont des cellules qui pro-

duisent un peu d’oxygène (O), mais elles en obtiennent beau-

coup plus des feuilles en croissance, ce qui leur permet de se

développer dans l’eau sous des conditions d’anaérobie où

NOURRIR LES PLANTES

PARTIE SOUTERRAINE

Certaines mauvaises herbes possèdent des racines

qui exsudent des composés qui empêchent les au-

tres plantes ensemencées d’absorber l’azote et le

potassium. C’est ainsi que le chiendent agit sur les

racines de maïs. En définitive, il joue un rôle simi-

laire à un herbicide créé par l’homme, mais non à

l’avantage du maïs.

Figure 41.3

127

PRODUCTEUR PLUS

Les sols et l'agriculture, Gérard Millette Ph.D.

Chapitre 41

l’oxygène est moins abondant que dans l’air. Ceci permet à la

graine de semence de riz de germer et à la plante de se dé-

velopper, tandis que les graines d’autres plantes sont en at-

tente. Lorsqu’on abaisse le niveau de l’eau, les plants de riz ont

pris une telle avance qu’ils étouffent les autres plantes qui at-

tendent que l’oxygène de l’air pénètre dans le sol.

Il est faux de croire que l’eau attire les racines. Si les ra-

cines préfèrent croître dans un milieu humide, c’est parce que

la résistance mécanique du sol y est amoindrie. Le sol humide

est plus élastique que le sol sec. C’est pourquoi c’est si impor-

tant d’irriguer un sol suffisamment pour ne pas laisser une

couche de sol sec entre une surface et un sous-sol mouillés.

Les racines pénètrent facilement la couche humide de la sur-

face, mais ne peuvent plus redescendre si cette surface sèche.

La plante meurt d’assèchement. Il faut donc éviter les petits

arrosages à moins qu’ils soient très fréquents.

ABSORPTION DES ÉLÉMENTS

Les racines, qui font partie de la plante autant que les

tiges, les feuilles et les fruits, ont besoin d’éléments minéraux

pour synthétiser, modifier ou rejeter les produits chimiques

impliqués dans leur métabolisme. Il faut donc un nombre ef-

farant de “tuyaux” pour soutirer les éléments du sol et répon-

dre aux besoins de la plante. Les radicelles sont trop grosses

et pas assez nombreuses pour répondre aux exigences de la

plante. Les radicelles les plus fines ont un diamètre de 0,1 mm.

Par chance, elles ont de la barbe! Celle-ci consiste en des mil-

lions de poils absorbants qui meurent et se renouvellent à une

cadence de 1 à 4 jours. Ils rayonnent au maximum jusqu’à

1 cm de chaque côté de la radicelle. Ils ont un diamètre maxi-

mum de 0,01 millimètre. Leur abondance est au maximum

dans la zone de l’apex (23).

POILS ABSORBANTS

DANS LA ZONE DE L’APEX

Le bout de chaque radicelle prospecte donc un volume

de 2 cm de diamètre de sol. L’ensemble de ces bouts de radi-

celles crée une zone d’activité appelée la rhizosphère. On a

déjà mesuré l’étendue de la rhizosphère d’un plant de seigle.

On y a trouvé 13 millions de radicelles, d’une longueur totale

de 500 kilomètres, dont la surface de contact était de 200 mè-

tres carrés. C’est une rhizosphère impressionnante pour un

seul plant.

PUISER LES ÉLÉMENTS DANS LE SOL

Pour puiser les éléments dans le sol, il faut que ceux-ci

soient d’abord présents, puis en solution (34). Les racines, elles,

ont deux systèmes en fonctionnement pour les puiser. Le sys-

tème le plus simple provient de la respiration des racines.

Celles-ci vivent dans l’obscurité à la journée longue. Les ra-

cines relâchent donc continuellement du gaz CO2dans le sol,

alors que les feuilles n’en produisent que la nuit. Le CO2 des

racines provient de la combustion des hydrocarbones que les

feuilles ont synthétisés et leur ont expédiés par les tuyaux des

tiges. Les régions de l’apex des racines étant très actives, elles

brûlent ces hydrocarbones au travail et génèrent le CO2. Ce

même CO2dans l’atmosphère du sol réagit rapidement avec

l’humidité qui contient des molécules d’eau ionisées, c’est-à-

dire électrifiées (34), et forment de l’acide carbonique.

L’acide carbonique est très actif et réagit avec les élé-

ments qui sont à sa portée dans la rhizosphère pour les ioni-

ser, comme le décrit le chapitre 34. Ces éléments peuvent être

de l’azote N, du potassium K, du sodium Na, etc. Les minéraux

sont alors en solution et pénètrent dans la plante par les poils

absorbants. Sans cette ionisation, les racines ne pourraient

absorber les éléments du sol. Cependant, certains éléments

comme le phosphore P, le fer Fe, le cuivre Cu, le manganèse

Mn, etc. ne sont pas suffisamment solubles dans l’acide car-

bonique pour répondre aux besoins de la plante. Les racines

doivent opérer différemment.

Le truc des racines est de relâcher dans le sol des subs-

tances organiques qui peuvent activer, c’est-à-dire ioniser les

éléments qui sont lentement solubles dans l’acide carbo-

nique. La région de l’apex transpire en émettant le lubrifiant

mucigel (23). C’est un mélange complexe d’hydrocarbones, de

protéines, d’hormones et d’enzymes qui réagissent avec les

éléments disponibles dans la rhizosphère. Ces substances ac-

tivent en plus les bactéries, les champignons microscopiques

et les mycorhizes. Ces substances réagissent facilement avec

tous les éléments tels P, Fe, Cu, etc., les rendant solubles et leur

permettant de pénétrer dans les poils absorbants, soit par les

espaces entre les cellules, ou par absorption à travers la mem-

brane cellulaire.

L’industrie a copié ce système en produisant des élé-

ments chélatés. Certaines hormones, comme l’auxine surtout,

stimulent la croissance des poils absorbants. L’industrie l’a imi-

tée et produit une substance stimulante pour faire croître des

racines sur des boutures. On utilise aussi ces substances dans

l’eau ajoutée dans le sol, lors de la transplantation des plan-

tules. L’industrie a même développé un composé à partir du

Mouvement

Cylindre principal

Racines secondaires

Zone pilifère (poils absorbants)

Zone d’élongation

Coiffe

Figure 41.1

Figure 41.2

CO2(gaz carbonique) + H2O (eau) =

H2CO3(acide carbonique)

PRODUCTEUR PLUS

Les sols et l'agriculture, Gérard Millette Ph.D.

Chapitre 41

128

naphtalène et du vinaigre, qui stimule tellement la croissance

des racines que la plante peut en mourir. On s’en sert donc

comme produit de base pour des herbicides.

D’autres hormones produites par les racines et exsudées

sont reprises par celles-ci puis circulent de nouveau dans la

plante. Ces hormones comprennent la cytokinine et la gibbé-

relline, qui stimulent énormément la croissance des radicelles

et des poils absorbants, jusqu’à l’éclatement des bourgeons

au printemps. La gibbérelline a un métabolisme très com-

plexe et une composition très diversifiée. On connaît présen-

tement 62 modèles différents de la molécule de gibbérelline.

Elle se situe partout dans la plante, y compris les racines. Elle

donne les signaux d’adaptation pour que la plante évolue

selon les saisons et les changements de conditions écolo-

giques, comme l’allongement des jours, les variations de tem-

pérature, les conditions d’humidité, etc.

MÉCANISMES D’ABSORPTION

La partie la plus active de la racine pour absorber les élé-

ments minéraux est celle des poils absorbants, située juste en

arrière de la zone de croissance qui pousse l’apex dans le sol.

En vieillissant, les racines s’entourent d’un cortex fabriqué

avec de la lignine et de la subérine, ce qui les rend imperméa-

bles à toute autre pénétration d’éléments à travers les tissus.

Cette enveloppe correspond à l’écorce qui enveloppe les

tiges. L’absorption des éléments nutritifs minéraux se fait de

deux façons. La première façon est par diffusion. La solution

nutritive, faite d’eau avec les éléments minéraux dissous, pé-

nètre directement par les espaces entre les cellules des poils

absorbants. La seconde façon est par l’absorption directe par

les cellules des poils absorbants, à travers leur membrane, où

le phénomène de l’osmose (40) est prédominant.

L’absorption des minéraux, en retour, augmente la de-

mande d’eau par la plante, toujours à cause de l’osmose. Ceci

crée une pression à l’intérieur des cellules, qui forme des

conduits. Grâce aux parois imperméables de la partie mature

des racines, l’eau contenant les éléments dissous ne peut pas

s’échapper à l’extérieur et est poussée vers le haut dans la

plante. Cette poussée s’ajoute au système de succion vers le

haut qu’exercent les cellules de la tige et des feuilles (40).

AUTRES EFFETS DES EXSUDATS

En plus d’influencer le métabolisme de la plante en fonc-

tion de toutes les conditions écologiques exigeantes, certains

exsudats agissent comme gardes du corps de cette plante.

Par exemple, les racines d’asperges exsudent des hydrocar-

bones toxiques qui tuent les nématodes du sol qui pourraient

attaquer les racines.

Le pyréthrum, connu sous le nom de rose d’Indes, pro-

duit un insecticide naturel appelé pyréthrine, mais ses racines

relâchent aussi des polythiéniles dans le sol, qui tuent les né-

matodes et autres sortes de vers qui pourraient les attaquer.

Les racines de diverses sortes de haricots relâchent aussi

des poisons dans le sol pour se protéger contre les vers gris.

Par contre, les plants de tomates n’ont pas cette protection

et les larves grises ou blanches les attaquent quand le sol est

frais et humide au printemps, au moment de la transplanta-

tion.

Les racines de lin sécrètent de l’acide cyanhydrique, ap-

pelé aussi acide prussique, qui est un poison violent autant

pour les insectes et les champignons que pour les humains.

Des associations de plantes antipathiques peuvent cau-

ser des ennuis de croissance. Certaines mauvaises herbes ont

des racines qui exsudent des composés qui empêchent les

autres plantes ensemencées d’absorber l’azote et le potas-

sium. C’est ainsi que le chiendent agit sur les racines de maïs.

Celui-ci montre alors des signes de déficiences, même s’il a

été fertilisé adéquatement. Le sorgho, par exemple peut di-

minuer de plus de 50 % les rendements de la culture qui le

suit, en dépit de toute fertilisation, sauf si cette plante est une

légumineuse. Les résidus de plants de sorgho, c’est-à-dire le

chaume plus les racines, appelés éteule, contiennent jusqu’à

2 000 ppm de sucrose à comparer à 2 ou 3 ppm pour l’éteule

de maïs. Or, les nodules des légumineuses recherchent les hy-

drocarbones, et y trouvent un festin. Il faut cependant une lé-

gumineuse qui fixe beaucoup d’azote. Ceci exclut le soya, qui

fixe environ 180 kg/ha d’azote, à comparer à 500 kg/ha pour

la luzerne.

Plusieurs autres espèces d’herbes empêchent la nitrifi-

cation de l’azote présent dans le sol, et réduisent ainsi la crois-

sance des autres plantes. Rappelons-nous que tout apport de

matière organique avec un rapport carbone/azote C/N élevé

(2, 32, 33) provoque ces réactions et peut même réduire la for-

mation de l’ammoniac et des nitrates. Si l’aération du sol (4)

est faible, des nitrites dommageables à la croissance des

plantes peuvent s’accumuler.

La pluie entraîne dans le sol les éléments minéraux

des feuilles et autres résidus de la nature. C’est ce

qu’on appelle la pollution atmosphérique. Sans celle-

ci, qui existe depuis toujours, nos forêts seraient à

toute fin pratique très peu productives.

Figure 41.4

129

PRODUCTEUR PLUS

Les sols et l'agriculture, Gérard Millette Ph.D.

Chapitre 41

RÔLE DOMINANT DES RACINES

Il arrive que des gens croient nourrir les plantes en arro-

sant leurs feuilles avec de l’eau qui contient des éléments mi-

néraux dissous en très faible concentration. C’est une illusion.

La quantité absorbée par les stomates de la feuille (40) est fai-

ble. La feuille est structurée pour absorber les gaz surtout, et

ne peut pas remplacer les racines. Elle peut cependant absor-

ber une certaine quantité de produits gazeux, comme le

chlore (Cl), certains chlorures, des gaz soufrés ou ammonia-

caux, etc. Par contre, le potassium (K) appliqué en solution sur

les feuilles peut maintenir leurs stomates ouverts et accélérer

le flétrissement des plantes, parce qu’elles ne pourraient pas

se protéger contre un excès d’évapotranspiration.

Dans son livre intitulé Engrais verts et fertilité des sols,

publié en 2001, Joseph Pousset rapporte des faits oubliés et

surprenants sur la fertilisation provenant de la pollution at-

mosphérique par la poussière (27) et les brumes de mer. Ces

faits démontrent que les effets véritables des pollutions se fe-

ront sentir seulement lorsque la poussière aura pénétré dans

le sol, sera devenue en solution et atteindra la rhizosphère de

la plante. Il cite quelques exemples sur le rôle dominant des

racines pour absorber les éléments minéraux nutritifs. Au

début du siècle dernier, un agriculteur, Jean de Bru, de la ré-

gion de Carcassonne dans le sud de la France, observa que les

arbres de la forêt croissent et se multiplient sans recevoir d’en-

grais. Il en conclut que les éléments provenaient de la pous-

sière qui polluait l’atmosphère. Il développa le système “Jean”

pour préparer le sol à l’ensemencement. De 1910 à 1920, il

supprima la charrue et remplaça le labour par 4 ou 5 passages

successifs de plus en plus profonds. Il parvenait à mélanger

progressivement la poussière jusqu’à 15 centimètres de pro-

fondeur. Ce système s’apparente au “dry land farming” des

provinces de l’Ouest du Canada. Il obtint des résultats surpre-

nants, sans autre apport d’éléments minéraux, avec 10 ré-

coltes successives de graminées sans diminution notable de

rendements. On enseignait encore ce système d’agriculture

à l’Institut de technologie agricole de Bordeaux en 1970, lors

de mon passage.

Dans un chapitre paru dans la revue Nature, en 1941,

Sreenivasan rapportait qu’il avait réduit les rendements de

coton de 75 % en enlevant de 3 à 4 centimètres du sol de la

surface, mais qu’il avait augmenté de 90 % les rendements de

coton là où on avait étendu ce même sol de surface, sans ap-

port d’engrais supplémentaire.

Les pins, qui préfèrent les sables secs et peu fertiles, re-

quièrent un apport constant de potassium. Ce potassium ne

peut provenir en nature que de la poussière de l’atmosphère

ou du brouillard de mer, qui est toujours riche en potassium.

En 1950, un chapitre d’Ingham, d’Afrique du Sud, paru dans

Soil Science, rapportait qu’il avait suspendu des papiers filtres

de laboratoire dans l’air en les protégeant de la pluie. Après

sept jours, il les lava et détermina les quantités d’éléments

nutritifs ainsi obtenus. Il mesura le même phénomène sur

l’herbe sèche, le jute, et le bois. Il calcula que les feuilles

d’arbres et autres résidus secs, pouvaient accumuler en un an

384 kg/ha de CaO (oxyde de calcium), 25 kg/ha de P2O5(acide

phosphorique), et 34 kg/ha de N (azote), ce qui suffisait pour

assurer la croissance des arbres. Un pensez-y bien!

Les feuilles et autres résidus de la nature sont lavés de

leurs éléments minéraux chaque fois qu’il pleut. Ceci explique

pourquoi une pluie est toujours plus efficace qu’un arrosage

artificiel pour stimuler la croissance des plantes. La pluie est,

en réalité, une solution nutritive qui s’infiltre dans le sol. Sans

la pollution atmosphérique qui a toujours existé et existera

toujours, les forêts seraient très peu productives. Vive la bonne

pollution atmosphérique! Toutes ces observations démon-

trent que les racines sont les organes dominants dans l’ab-

sorption des éléments minéraux nutritifs qui doivent passer

par le sol pour entrer dans la plante en quantité viable.

INTERDÉPENDANCE EXEMPLAIRE

Notre étude sur les fonctions des racines démontre

qu’elles servent à fixer la plante dans le sol, à l’approvisionner

en eau avec des éléments minéraux en solution, en plus de

secréter des substances qui la protègent contre des ennemis

naturels. Par contre, elles dépendent de la photosynthèse des

feuilles pour obtenir des substances qui leur fournissent de

l’énergie et leur permettent de croître et de se multiplier. C’est

un beau cas d’interdépendance.

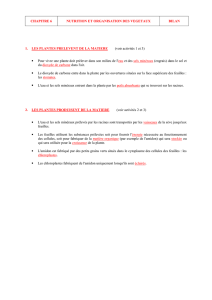

Les pratiques culturales des prairies (dry lands) de l’Ouest, comme ici dans l’état de Washington,

s’apparentent au système “ Jean “ développé au siècle dernier par le Français Jean de Bru.

C’est une pratique sans labour qui consiste à incorporer progressivement les éléments nutritifs

provenant de la pollution atmosphérique.

Figure 41.5

1

/

4

100%