Plan ISA - ASS-NC

ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE

ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE

PLAN

2012-2016 INFORMER

SENSIBILISER

AGIR

AGENCE SANITAIRE ET SOCIALE

de la Nouvelle-Calédonie

ASSNC

3

ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE

HISTORIqUE DE LA SITUATION

Toutes les sociétés sont confrontées à l’usage de produits psycho actifs. S’il n’y a pas

de société sans drogues, cela ne signifie pas que les pouvoirs publics sont totalement

désarmés pour en limiter les dégâts et pour en contrôler voire en interdire les usages.

La Nouvelle-Calédonie s’est trouvée confrontée dès le 19ème

siècle à la consommation d’alcool, les baleiniers et les san-

taliers en faisaient le troc dès le début de leur présence

dans toute la zone du Pacifique Sud. Le cannabis, pour sa

part, n’a connu une progression de sa consommation que de

façon assez tardive, dans les années 70, avec les premières

plantations locales. Dans les deux cas, contrairement aux

idées reçues, il est nécessaire de rappeler qu’il ne s’agit pas

de produits ancrés dans une consommation traditionnelle

en Nouvelle-Calédonie. Quant aux habitudes de consomma-

tions du kava, elles sont aussi très récentes.

Face aux dégâts provoqués par ces consommations, diffé-

rentes mesures ont été envisagées et mises en place. Force

a été de constater à la fin du 20ème siècle, qu’elles n’étaient

pas parvenues à endiguer une progression inquiétante en

termes de santé et de sécurité publique.

Même si la population calédonienne a globalement marqué

peu d’appétence vis-à-vis de la cocaïne et de l’héroïne, il

faut relever que les politiques de lutte contre l’entrée et le

trafic de stupéfiants se sont avérées très efficaces, il n’en

va pas de même pour les politiques visant l’alcool, le tabac

et le cannabis.

Au tournant du 21ème siècle, l’ensemble des services de

l’Etat comme de la Nouvelle-Calédonie se sont emparées

de ces questions de façon plus globale en commençant par

la problématique d’abus d’alcool avec notamment un effort

dans le cadre de la sécurité routière, la réalisation de cam-

pagnes de prévention et une évolution de la réglementation.

En 1992, à l’initiative du haut-commissaire de la République,

une journée territoriale se tenait sur cette problématique et

l’association de lutte contre les abus d’alcool voyait le jour.

Dès 1994, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a placé la

lutte contre les abus d’alcool comme l’une des premières

priorités de prévention.

A compter de 2005, le gouvernement de la Nouvelle-Calédo-

nie a décidé de créer au sein de l’agence sanitaire et sociale

un centre d’addictologie prenant en compte non seulement

l’alcool mais aussi le cannabis, le tabac et l’ensemble des

consommations ou comportements à risque. Il s’agit d’une

approche conforme aux évolutions nationales et internatio-

nales qui situent la question des usages de drogues dans le

cadre plus global des comportements de dépendance avec

ou sans produit et qui privilégient une approche de réduc-

tion des dommages et des risques.

Voir l’historique détaillé en ANNEXE 1

La volonté exprimée par le Président du gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie, dans sa déclaration de politique générale

du 28 novembre 2011, vise à réaliser un nouveau plan posi-

tionné comme « une priorité du gouvernement : la cohésion et

la sécurité de notre société sont en jeu ». Il place dans cette

perspective la lutte contre l’alcool et le cannabis au centre de

cette priorité.

Le présent projet de plan a été élaboré à la suite de multiples

entretiens avec les responsables des services de la Nou-

velle-Calédonie, le représentant de l’Etat, le Procureur de la

République, certaines communes et associations.

Il fait suite à l’évaluation du plan précédant et au travail réalisé à

l’occasion du séminaire d’élaboration et de planification du plan

à moyen terme de mai 2010.

Compte tenu de la multiplicité des secteurs concernés, un

grand nombre de services seront mis à contribution pour la

mise en œuvre des grands axes qui sont ici tracés. Les trois

provinces, les associations de maires ainsi que les institutions

calédoniennes telles que le Sénat Coutumier ou le Conseil

Economique et Social seront également associés à sa mise en

œuvre. Il en va de même pour les principaux acteurs écono-

miques et sociaux.

Après son adoption au congrès, les mesures règlementaires

que le plan comporte seront déclinées en arrêtés du gouver-

nement, lois de pays et délibérations du congrès, des assem-

blées de provinces et des conseils municipaux. Les actions

proposées, quant à elles, seront mises en œuvre.

Avant de développer les axes du plan, il convient au préalable

de définir les concepts utilisés et de présenter un état des lieux

sur:

- la réglementation

- les connaissances épidémiologiques de consommation et les

dommages associés.

Sur la base de ce constat et des orientations stratégiques

fixées par le gouvernement, un certain nombre de propositions

sont ici formulées dans un plan d’actions articulé autour des

axes suivants :

• Moderniser la réglementation

• Accroître la formation des acteurs

• Développer les actions de prévention

• Améliorer l’offre des soins

• Renforcer l’application de la loi

• Amplifier la communication et améliorer

les connaissances

• Organiser la coordination

4 5

PLAN 2012-2016 •ISA•INFORMER•SENSIBILISER•AGIR ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE

SOmmAIRE

4. Structurer un réseau de prise en charge

addictologique avec l’ensemble des partenaires

du système de soins

5. Développer les consultations décentralisées du centre

de soins en addictologie

B / En termes d’accompagnement et de réinsertion

1. Harmoniser le dispositif actuel en s’inspirant

de l’activité réalisé en province Nord en lien

avec les autres provinces.

2. Soutenir les actions de santé communautaire

5 / Renforcer l’application de la loi (page 20)

1. Elaborer une convention Justice-Santé

2. Intensifier des opérations de contrôles

3. Renforcer la lutte contre la production du cannabis

Accentuer la lutte contre la vente illégale d’alcool

6 / Renforcer les connaissances et accentuer

l’effort de communication (page 21)

1. Mise en place d’un observatoire permettant de mieux

appréhender les évolutions

2. Organiser des enquêtes sur les produits

et les comportements.

3. Concevoir des campagnes de communication

et d’information adaptées à la Nouvelle-Calédonie

4. Adapter les messages en fonction des typologies

et référentiels socio culturels et géographiques.

5. Développer des communications spécifiques au milieu

de l’entreprise.

6. Communiquer régulièrement avec cohérence

et en variant les cibles

7. Faire connaitre à la population adulte les normes

OMS de consommation d’alcool et les risques liés

aux différentes consommations notamment celles

des antidépresseurs

8. Pérenniser la campagne autour de la JMST

qui mobilise un réseau important et qui rassemble

les acteurs et institutions des trois provinces

9. Créer une campagne spécifique à l’alcool regroupant,

sur le modèle de la JMST, les différents acteurs

de terrains

7 / Structurer la coordination (page 21)

Constat

Nécessité d’organiser une véritable coordination

Au niveau décisionnel

Au niveau technique

Créer une cellule légère de coordination

CONCLUSION (page 22)

ANNEXES (page 23)

ANNEXE 1 HISTORIQUE RECENT (page 23)

ANNEXE 2 REGLEMENTATION NATIONALE SUR

L’ALCOOL (page 24)

ANNEXE 3 DONNEES ET RECOMMANDATIONS DE

L’OMS SUR LA CONSOMMATION D’ALCOOL

(page 29)

ANNEXE 4 REGLEMENTATION SUR LE TABAC (page 31)

ANNEXE 5 LA TAXE SUR LES ALCOOLS ET LES TABACS

(page 37)

ANNEXE 6 LA REGLEMENTATION NATIONALE SUR LES

STUPEFIANTS (page 39)

DEFINITIONS (page 6)

I / ETAT DES LIEUX (page 7)

1/ LA RÉGLEMENTATION (page 7)

1/ 1 - Réglementation sur l’alcool (page 7)

Importation

Débits de boissons

Réglementation fiscale

Mesures d’interdiction et de sanction

Publicité

Réglementation routière

1/ 2 - Réglementation sur le tabac (page 8)

A / Sur le plan sanitaire

B / Sur le plan économique et fiscal

1/ 3 - Réglementation sur le cannabis (page 10)

A / Sur le plan pénal

B / Sur le plan douanier

2/ LES CONNAISSANCES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

DE CONSOMMATIONS (page 11)

L’âge des premières consommations

Les consommations : L’alcool - Le tabac - Le cannabis

II / DE L’OBJECTIF GÉNÉRAL… (page 15)

III / AUX MESURES POUR L’ATTEINDRE… (page 16)

1/ MODERNISER LA RÉGLEMENTATION :

CADRE D’INTERVENTION DE TOUS LES ACTEURS

A / Milieu scolaire

B / Milieu professionnel

C / Milieu sanitaire et social

D / En milieu carcéral

2/ RENFORCER LA RÉGLEMENTATION

DES PRODUITS LICITES (page 17)

A / Alcool

1. Modifier les dispositions du code de la route

2. Modifier les dispositions sur les débits de boissons

3. Modifier les dispositions sur la vente d’alcool

à emporter

B / Tabac

1. Limiter les lieux de ventes

2. Limiter les teneurs en substances nocives

3. Alourdir et modifier le système de taxe

4. Améliorer le dispositif de contrôle et de sanction,

5. Réduire la limitation des quantités autorisées

à l’importation personnelle

3/ RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION :

1 / Décourager l’initiation et retarder l’âge

des premières consommations (page 19)

1. Re légitimer les adultes dans leur rôle éducatif

et acteur de prévention

2. Clarifier les rôles des institutions agissant

dans le domaine de la santé scolaire.

3. Coordonner la prévention en milieu scolaire

du primaire à l’Université

4. Renforcer le service de prévention en addictologie

de l’Agence Sanitaire et Sociale

5. Développer les conventionnements avec les

Communes, les entreprises et les administrations

(notamment l’administration pénitentiaire pour

la prévention et la réinsertion°.

6. Soutenir le secteur associatif et les initiatives locales.

7. Mettre à dispositions des élus et des coutumiers

une cellule d’accompagnement pour la mise en place

de projets de prévention.

8. Promouvoir les activités sportives culturelles

et sociales comme facteur de prévention.

9. Lier l’octroi de toute subvention publique à la signature

d’une charte interdisant l’alcool et limitant l’usage

du tabac sur le site de la manifestation subventionnée.

2 / Prévenir l’usage nocif (page 19)

1. Poursuivre l’effort de formation des personnes relais

dans les établissements scolaires, les administrations

et les entreprises permettant un repérage et une

orientation précoce.

2. Identifier les situations à risques (fêtes, soirées

étudiantes…) et sensibiliser les organisateurs

3. Développer le système de réponse à la demande

croissante du public jeune.

4. Création de postes d’éducateurs spécialisés dans les

établissements scolaires

3 / Agir de façon globale et cohérente

sur le problème calédonien numéro 1 : (page 20)

la sur-consommation de l’alcool et ses conséquences

• Sur la route

• Sur la voie publique

• En famille

4 / Renforcer la prise en charge sanitaire et sociale

A / En termes de soins :

1. Améliorer la couverture d’offre de soins

sur toute la Nouvelle-Calédonie

2. Renforcer la prise en charge des consommateurs

d’alcool en prévoyant des places de lits de post cure

dans les services de soins de suite et de réadaptation

(CHS et CHT)

3. Homogénéiser les aides au sevrage et

leur accessibilité à tous, indépendamment

de la localisation géographique

(page 19)

(page 16)

(page 20)

6 7

PLAN 2012-2016 •ISA•INFORMER•SENSIBILISER•AGIR ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE

Il apparaît aujourd’hui indispensable de disposer d’un recueil

complet et codifié de la réglementation applicable. En effet, la

méconnaissance sur ces sujets est aussi large qu’est forte la

demande sociale les concernant. Ce travail a été amorcé ici

et devra être poursuivi et finalisé dans un document unique.

Avant d’aborder les questions de la réglementation

transversale aux produits, un point de situation par produit

apparaît nécessaire en distinguant les produits licites

(tabac, alcool, kava), des produits illicites et particulièrement

du cannabis qui est le seul produit stupéfiant dont la

consommation en Nouvelle-Calédonie n’est pas marginale.

1/ 1 RÉGLEMENTATION SUR L’ALCOOL

Comme le tabac, l’alcool est une drogue légale dont

la production, le commerce, la distribution et la

consommation sont réglementés.

La Nouvelle-Calédonie est compétente pour réglementer

l’alcool. Toutefois, l’essentiel de l’arsenal juridique est

inspiré de la réglementation nationale où le commerce et

la distribution des boissons alcoolisées sont réglementés

depuis plusieurs siècles, principalement depuis que ces

boissons sont taxées par l’Etat. La réglementation nationale

et les données et recommandations de l’OMS figurent en

ANNEXES 2 ET 3.

La délibération n°79 du 15 juin 2005 (modifiée) relative

à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme a fixé les

principales interdictions qui sont:

• Parrainage en faveur des boissons alcooliques

• Propagande et publicité sur les boissons alcoolisées

sauf journaux

• Vente et offre aux mineurs

• Consommation d’alcool dans les établissements scolaires

et de formation

Ce dispositif est complété par les interdictions

suivantes :

• Alcoolémie au volant à partir de 0,50 g/l prévu dans le

code la route

• Vente à emporter de boissons alcoolisées fraîches prises

par les provinces Sud et Nord

• Vente d’alcool les jours fériés et les après-midi des

week-ends et mercredi dans de nombreuses communes

par arrêté du Haut-Commissaire.

Contrairement au tabac, l’alcool ne constitue pas seulement

une préoccupation sanitaire, l’ordre public est également

concerné car les dommages en termes de délinquance

routière, de voie publique ou dans la sphère privée sont

massifs.

IMPORTATION

Aucune règlementation particulière n’existe à l’importation

en termes de quotas ou de restrictions.

Certaines interdictions qui existaient concernant les alcools

anisées ont été supprimées dans les années 1970.

DÉBITS DE BOISSONS

Les provinces sont compétentes en matière de débits de

boissons. Elles ont réglementé l’exploitation des débits

de boissons en adoptant les délibérations suivantes :

• délibération de l’Assemblée de la province Sud n°53-89/

APS du 13 décembre 1989 relative aux débits de boissons.

• délibération n°44/93 de l’Assemblée de la province Nord

du 7 avril 1993 relative au régime des boissons dans la

province Nord.

• délibération n° 96-18 du 10 mai 1996 des Iles Loyautés

portant réglementation de l’exploitation de débits de

boissons et lutte contre l’alcoolisme.

La province Sud a utilisé la possibilité de déléguer sa

compétence dans sa délibération n° 7-2000/APS du 3 mars

2000 portant délégation de compétence aux communes en

matière de débits de boissons.

La Ville de Nouméa a pu ainsi signer une convention avec la

province Sud pour la gestion de ses débits de boissons.

La province Nord et celle des Iles, n’ont pas utilisé cette

possibilité et demeurent totalement compétentes pour

instruire les dossiers en matière de débit de boissons.

Ces délibérations prévoient l’organisation des débits de

boissons, les conditions d’ouverture (avec notamment des

conditions de distance autour de certains édifices dont les

établissements scolaires) et de mutations, la procédure

d’attribution des licences. Ces délibérations se distinguent

sur plusieurs points notamment sur les sanctions prévues.

RÉGLEMENTATION FISCALE ET DOUANIÈRE

La loi du pays n°2001-014 du 13 décembre 2001 a institué une

taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire

et social, cette taxe est variable selon les catégories d’alcool.

DÉFINITIONS 01. ÉTAT DES LIEUx

La drogue a été définie selon plusieurs approches.

Celle que nous retiendrons, compte tenu du

consensus qu’elle dégage, est celle de l’Observatoire

Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT)

qui propose la définition suivante :

«Produit psychoactif naturel ou synthétique, utilisé par

une personne en vue de modifier son état de conscience

ou d’améliorer ses performances, ayant un potentiel

d’usage nocif, d’abus ou de dépendance et dont l’usage

peut être légal ou non «.

Sur le plan médical l’Académie Nationale de

Médecine, en 2006, a adopté la définition suivante

«Substance naturelle ou de synthèse dont les effets

psychotropes suscitent des sensations apparentées au

plaisir, incitant à un usage répétitif qui conduit à instaurer

la permanence de cet effet et à prévenir les troubles

psychiques (dépendance psychique), voire même

physiques (dépendance physique), survenant à l’arrêt de

cette consommation qui, de ce fait, s’est muée en besoin.

A un certain degré de ce besoin correspond un

asservissement (une addiction) à la substance ; le

drogué ou toxicomane concentre alors sur elle ses

préoccupations, en négligeant les conséquences

sanitaires et sociales de sa consommation compulsive.

En aucun cas le mot drogue ne doit être utilisé au sens

de médicament ou de substance pharmacologiquement

active».

L’ALCOOL ET LE TABAC, MÊME S’ILS SONT D’USAGE

LÉGAL, SONT DES DROGUES, ILS RÉPONDENT EN

EFFET AUX DÉFINITIONS PRÉCÉDENTES

Les drogues sont généralement classées selon leurs

effets ou selon leur dangerosité:

Classement selon leurs effets :

Ce classement est plus particulièrement utilisé à des fins

médicales.

• Les stimulants qui stimulent le fonctionnement du

système nerveux : Tabac, Cocaïne, Crack, Médicaments

stimulants (Amphétamines et autres dopants), Ecstasy,

GHB.

• Les hallucinogènes ou perturbateurs qui

perturbent le fonctionnement du système nerveux :

Cannabis et produits dérivés ; Produits volatils (colles

et solvants, anesthésiques volatils) ; Kétamine, LSD,

champignons hallucinogènes, etc.

• Les dépresseurs qui ralentissent le fonctionnement du

système nerveux : Alcool, Médicaments tranquillisants et

somnifères (Barbituriques, Benzodiazépines...), Opiacés

(Héroïne, Méthadone, Codéine, Morphine, etc).

Classement selon leur dangerosité :

Ce classement est plus particulièrement utilisé à des fins

juridiques.

• Les substances stupéfiantes (morphine, cocaïne,

héroïne, cannabis, etc.)

• Les substances psychotropes (médicaments,

antidépresseurs, tranquillisants, hypnotiques, etc.)

• Les médicaments «inscrits sur les listes I et II».

• Les substances dangereuses (éther, acides, etc.)

Ce classement reprend principalement les règles

du classement fixées par les trois conventions

internationales de 1961, 1971 et 1988 sur le contrôle

des drogues.

Il est également important de distinguer les termes

addiction, conduites addictives et addictologie.

• L’addiction, est habituellement définie comme la

dépendance physique et/ou psychologique à une substance

ou à un comportement. La personne n’est plus en capacité

de gérer sa consommation, elle est prisonnière du produit

psychoactif (alcool, tabac ou cannabis par exemple) ou

d’un comportement qu’elle n’arrive plus à maîtriser (jeu

pathologique, achats compulsifs)

• Les conduites addictives sont susceptibles de

mener à une addiction. Ce sont des consommations

ou des comportements problématiques,

animés au départ par la recherche du plaisir

mais aboutissant rapidement à des problèmes.

Il existe en effet un continuum entre les conduites

« banales » et les conduites problématiques et il est

nécessaire de mettre une frontière aussi claire que possible

entre le normal et le problématique, et définir des repères

permettant de prédire le passage de l’un à l’autre.

• L’addictologie est la discipline qui prend en compte l’étude

des conduites addictives et des addictions. Elle ne peut en

aucune façon être réduite au domaine médical mais doit

intégrer également les dimensions sociales, culturelles,

sociétales, ainsi que la parentalité, la réglementation, la

répression, l’éducation, la formation, l’économie… Elle est

à la croisée de nombreuses disciplines s’intéressant à l’être

humain, à son histoire et à son milieu.

Quelques définitions apparaissent importantes pour la compréhension des questions

relatives aux drogues. 1/ LA RÉGLEMENTATION

La réglementation sur les drogues licites et illicites en Nouvelle-Calédonie résulte

essentiellement des lois de pays et délibérations du congrès pour l’alcool et le tabac

et du code pénal pour les drogues illicites, avec les dispositions du code de la santé

publique rendues applicables en Nouvelle-Calédonie.

8 9

PLAN 2012-2016 •ISA•INFORMER•SENSIBILISER•AGIR ALCOOL, TABAC ET AUTRES DROGUES EN NOUVELLE-CALEDONIE

commerciaux ou des épiceries générales. En métropole

à l’inverse seuls les buralistes placés sous la tutelle de

l’administration des douanes sont habilités à vendre du

tabac.

b/ La limitation de la teneur en goudron, nicotine et

monoxyde de carbone n’est pas impérative comme c’est

le cas dans la législation nationale qui prévoit que ces

teneurs maximales sont fixées par un arrêté du ministre

chargé de la santé.

c/ le contrôle et les sanctions sur la vente aux mineurs

qui demeurent perfectibles puisqu’il ressort de l’enquête

OMS de 2010 que plus de 60% des mineurs qui ont

souhaité acheter du tabac ne se sont heurtés à aucun

contrôle ou refus de vente.

A/ SUR LE PLAN SANITAIRE

Le principe d’interdiction de fumer dans les lieux publics a

été introduit progressivement. Tout d’abord dans l’enceinte

des établissements d’enseignement et de formation avec

la délibération du 26 mars 2004 puis dans les transports

collectifs et les lieux publics accueillant du public avec

la délibération du 15 juin 2005 puis à tous les lieux fermés

et couverts accueillant du public, (cafés, restaurants

boites de nuits, etc...) et tous les espaces non couverts

des établissements d’enseignement ainsi que tous les

établissements accueillant des mineurs avec la délibération

n°202 du 6 août 2012.

Un dispositif d’information (signalisation apparente) et de

sanctions (peines d’amendes de 3ème ou 4ème classe) a été mis

en place.

Les mesures sont les suivantes :

• la publicité sur le tabac est interdite,

• la distribution gratuite de tabac est interdite,

• toute opération de parrainage est interdite,

• un message sanitaire est inscrit sur chaque produit

du tabac,

• la vente du tabac est interdite aux mineurs. Une affiche

rappelant cette interdiction doit être placée à la vue du

public et apposée dans les lieux de vente. La production

d’une pièce d’identité avec photo peut être demandée par

le vendeur.

Sur le plan de la prévention et de la prise en charge,

en reprenant les termes de la délibération de 2004 :

« une information de nature sanitaire prophylactique et

psychologique en rapport avec les produits du tabac est

obligatoire dans les établissements d’enseignement primaire

et secondaire » depuis 2004 et une aide annuelle de 8000 F

par individu pour l’aide au sevrage dans le cadre d’une

consultation addictologique a été instituée en 2008.

B / SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE ET FISCAL

MONOPOLE DE VENTE ET DE DISTRIBUTION

Le monopole de la vente et de la distribution du tabac existe

en Nouvelle-Calédonie depuis 1916. Le gouvernement détient

ce monopole d’un point de vue fiscal, à travers la direction

des services fiscaux, dont dépend directement la régie des

tabacs. Cette dernière est donc l’unique importatrice du

territoire.

Le rôle de la régie n’est pas seulement d’importer le tabac ;

elle est également le seul revendeur aux professionnels

et elle perçoit les taxes incluses dans le prix de revente.

Le tabac n’est pas fabriqué en Nouvelle-Calédonie, il y

est importé par des achats à des sociétés commerciales

dont les plus importants sont Imperial-Tobacco, Philip-

Morris-International, Japan-Tobacco-International et British-

American-Tobacco.

PRIX RÉGLEMENTÉ

Le congrès qui a le pouvoir de fixer les prix du tabac a

réglementé ces prix par délibération du 14 janvier 1992.

Ces prix ont fortement augmenté (+7,2 % en moyenne annuelle

soit +60 % au total sur la période 1994-2008 (Sources IEOM).

TAXATION

La loi de pays N°2001-014 du 13 décembre 2001 a instauré

une taxe dite « taxe sur les alcools et les tabacs (TAT) en

faveur du secteur sanitaire et social ». Cette taxe est perçue

par le service des douanes et elle est recouvrée par le

Trésor Public. Le produit de cette taxe est affecté en

totalité à l’agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie

(ASS-NC). La TAT est régie par les dispositions des articles

720A à 720F du code des impôts de Nouvelle-Calédonie qui

figurent en ANNEXE 5.

La fiscalité a augmenté successivement ces dernières

années au fil des différentes délibérations traitant de de

santé publique, globalement elle s’élève aujourd’hui à plus de

50% avec les taxes douanières.

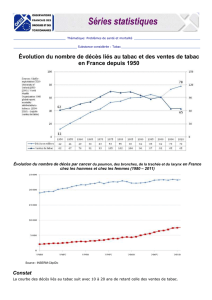

Il faut noter qu’entre 1998 et 2010, la quantité totale de tabac

achetée par la régie est passée de 320 à 399 tonnes.

RÈGLEMENT ET ÉTIQUETAGE

DES PRODUITS DU TABAC

La réglementation calédonienne est proche de celle de la

métropole. La délibération n°79 du 15 juin 2005 stipule que

« toutes les unités de conditionnement du tabac et des

produits du tabac portent un message spécifique de

caractère sanitaire». L’arrêté n°2005 1911/GNC du 28

juillet 2005 fixe les modalités obligatoires d’inscription des

avertissements de caractère sanitaire sur les unités de

conditionnement des produits du tabac.

AGENTS DE CONTRÔLE

La délibération n°140 du 26 mars 2004 relative à la lutte

contre le tabagisme identifie les agents de contrôle ainsi

que les amendes encourues en cas de non-respect de la

législation.

L’article 8 de cette délibération indique que les contrôles

doivent être le fait d’agents dûment agréés et assermentés

par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Elle précise

aussi dans quels cas des verbalisations peuvent être

effectuées selon les articles 6 « quiconque aura fumé

dans l’enceinte des établissements d’enseignement »,

7 « quiconque n’aura pas mis en place la signalisation prévue »

Sur le plan douanier, les droits et taxes frappant les

alcools sont de 4 types:

• les taxes de protection (droits de douanes et taxe

conjoncturelle de protection de la production locale),

• les taxes d’approche (taxe de base à l’importation, taxe de

péage ou taxe sur le fret aérien)

• la taxe générale à l’importation

• les taxes portant spécifiquement sur les alcools et les

tabacs. (Taxe de consommation intérieure et taxe sur les

alcools et les tabacs).

MESURES D’INTERDICTION ET DE SANCTION

• Depuis 2003 et 2004 des mesures concernant l’interdiction

de ventes de boissons alcoolisées fraîches ont été prises

en provinces Sud et Nord.

• De nombreuses communes ont également pris des

décisions visant à limiter les horaires de ventes d’alcool

durant les week-ends et les jours fériés.

PUBLICITÉ

Depuis 2005, la propagande et la publicité, directe ou

indirecte, en faveur des boissons alcoolisées sont interdites,

elles sont néanmoins autorisées dans un certain nombre

de cas précis fixés à l’article 13 de la délibération n°79 du

15 juin 2005. Les opérations de parrainage sont interdites

lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet la propagande ou

la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons

alcooliques

A ce titre, il faut noter la précision apportée par

l’article L3323-3 du code de santé publique qui ne

figure pas dans la réglementation calédonienne :

« Est considérée comme propagande ou publicité indirecte

la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’un

service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre

qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa

présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque,

d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif,

rappelle une boisson alcoolique ».

La protection des mineurs a été prise en compte par la

délibération de 2005 qui prévoit l’interdiction de vendre

ou d’offrir des boissons alcooliques aux mineurs ainsi que

la consommation dans les établissements scolaires et de

formation.

RÉGLEMENTATION ROUTIÈRE

Elle est largement inspirée du code de la route national

dont les principales dispositions concernant l’alcool ont été

rendues applicables soit par ordonnance notamment celle

du 22 septembre 2000 soit par délibération du Congrès

comme la délibération n°198 du 22 août 2006 qui a instauré la

rétention du permis de conduire.

Le décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 portant

extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie de diverses

dispositions du code la route a abaissé le taux d’alcoolémie

toléré qui fixe les valeurs limites de concentration d’alcool

dans le sang (supérieure à 0,50 gramme par litre) ou l’air

expiré (supérieure à 0,25 milligramme par litre) prévu à l’article

L 234-1 du code de la route de Nouvelle-Calédonie. De

plus, ce décret institue une distinction plus stricte pour les

véhicules de transports en commun (concentration d’alcool

dans le sang supérieure à 0,20 gramme par litre ou dans l’air

expiré, concentration supérieure à 0,10 milligramme par litre).

» La peine encourue à partir de 0,80 gramme par litre est

de deux ans d’emprisonnement et de 545 455 F d’amende.

Le fait de conduire un véhicule en état d’ivresse manifeste

est puni des mêmes peines.

1/ 2 RÉGLEMENTATION SUR LE TABAC

La Nouvelle-Calédonie est compétente sur la

réglementation en matière de tabac que ce soit sur le

plan sanitaire (A) ou sur le plan économique et fiscal

(B).

Elle s’est largement inspirée des normes internationales

fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et par

la réglementation nationale. Les éléments plus précis sur les

textes calédoniens et sur le contexte international et national

figurent en ANNEXE 4

La délibération n°79 du 15 juin 2005 (modifiée) relative à la

lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme a fixé les principales

interdictions. La délibération n° 202 relative à l’interdiction de

fumer dans les lieux affectés à un usage collectif du 6 août

2012 est venue compléter récemment ce dispositif.

Les principales interdictions sont :

• Publicité et sponsoring

• Distribution gratuite

• Consommation dans les lieux publics fermés et couverts

• Vente aux mineurs

• Consommation dans les établissements privés

recevant du public (bars restaurants)

• Consommation dans les établissements d’enseignement

et ceux accueillant des mineurs

Le dispositif réglementaire calédonien apparaît relativement

complet. Il prévoit, aujourd’hui, un arsenal de mesures

fiscales ainsi que des mesures de protection de la population

dans les lieux publics, particulièrement tournés vers les

mineurs puisque les établissements qu’ils fréquentent sont

tous classés non-fumeurs et l’achat leur est interdit.

La publicité et le sponsoring sont prohibés et des messages

de prévention figurent sur les paquets de cigarettes. Enfin,

des sanctions aux contrevenants à cette réglementation

sont prévues avec des peines d’amendes de 3ème ou de 4ème

catégorie.

Il demeure toutefois un écart réglementaire important

avec des pays plus restrictifs concernant :

a/ la distribution des produits du tabac. En effet, la seule

condition pour être habilité à en vendre au détail est de

disposer d’une patente de commerçant. On trouve donc

des points de vente dans les stations service, les centres

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%