In the sumertime (5)

In the sumertime (5) par Pascal Reichler

Astronomie babylonienne : quels apports à notre connaissance ?

Bulletin de la Société Astronomique du Valais Romand Page 5

________________________________________________________________________________

Nous avons tenté dans les quatre articles précédents

de tracer les grandes lignes d'une histoire de la Mé-

sopotamie sous l'angle de l'activité astronomique et

constaté le lien inextricable entre astronomie et as-

trologie. Faisant abstraction de cette dernière, que

nous reste-t-il de cet effort scientifique constant et

important, deux mille cinq cents ans après la chute

de Babylone ?

Les observations compulsées, les prévisions qu'elles

en tirèrent ainsi que la cosmologie déduite par les

civilisations mésopotamiennes ont servi de base aux

travaux des grecs et tout particulièrement à ceux de

Ptolémée. En ce sens, elles font partie intégrante de

notre culture. L'astronomie au sens large conféré

par les Mésopotamiens recouvrait l'observation de

tous les phénomènes célestes : mouvements des

planètes, positions des étoiles, météores, mais aussi

pluies, tremblements de terre, etc. L'apparition ino-

pinée de comètes relevait de la relation aux dieux,

du message divin porté aux rois. Les éclipses

avaient également ce statut jusqu'à ce que les astro-

nomes en perçoivent le caractère cyclique. Les ob-

servations de plus en plus minutieuses dès le IIème

millénaire avant notre ère, servirent à élaborer des calendriers utili-

sables pour la vie sociale, religieuse ou pratique. Les grands textes

sumériens de création du monde parlent des étoiles comme répli-

ques des dieux et les constellations sont les lieux célestes ou vivent

ces images des dieux. Pas étonnant dès lors de trouver la constella-

tion de la Charrue et autres Champ au firmament. Il serait fasti-

dieux de dresser la liste de toutes les constellations et leur corres-

pondance avec la nomenclature aujourd'hui reconnue. Tout au plus,

contentons-nous de citer les constellations dont les noms nous sont

restés : Le Scorpion, le Taureau, Le Lion, le Capricorne, les Gé-

meaux. Les autres constellations bien identifiées reflètent les préoc-

cupations des arpenteurs célestes de l'époque : le Champ, le Journa-

lier, le Vieil Homme, etc.

Le point fixe choisi pour fixer le cadre astronomique était tout natu-

rellement l'horizon terrestre. De l'apparition de la nouvelle lune à

ce point débute le mois en Mésopotamie. Les positions des étoiles

déterminent également le plan de l'année. Le Ciel est organisé en

trois bandes partant de l'horizon et remontant du Sud au Nord. Les

mois sont reconnus par la présence de trois étoiles, chacune dans

l'une de ces trois bandes. Il y a donc trente six étoiles repères pour

les " go-to " sumériens. Ce système s'affinera jusqu'à l'âge d'or de

l'astronomie babylonienne, au VIIème siècle. A ce moment, les re-

levés sont systématiques et incluent la première visibilité de la

Lune, le nombre de jours dans le mois, les passages apparents des

planètes près des étoiles repères, dites "les calculables", les éclipses

éventuelles, les comètes, les événements météorologiques excep-

tionnels, le niveau d'eau de l'Euphrate.

Tout est dans tout, et inversement, ainsi parla Coluche.

On perçoit la claire volonté de relier tous ces phénomènes entre

eux, et peut-être trouve-t-on aujourd'hui le vague et faible écho de

cette préoccupation dans les glorieuses pages horoscopicales dont

nous abreuvent les magazines.

Cette somme d'observation va permettre le passage à une astrono-

mie calculatoire poursuivie à l'époque hellénistique bien après la fin

de Babylone en tant que royaume. On prédit les dates des éclipses,

Copie d'un fragment de carte assyrienne du ciel

représentant, entre autre, Sirius et les constella-

tions de Pégase et d'Andromède.

Table astronomique babylonienne

Bulletin de la Société Astronomique du Valais Romand Page 6

________________________________________________________________________________

les dates des solstices et certains mouvements de la lune. Lorsque les suc-

cesseurs d'Alexandre le Grand, les Séleucides règnent sur la Mésopota-

mie, ils poursuivent l'œuvre entreprise : le calcul a pris le dessus sur l'ob-

servation et les almanachs le montrent : le ciel est organisé en douze par-

ties égales, le Zodiac, ou sur le modèle des étoiles repères calculables.

Les compilations de données se poursuivent et demeurent la matière pre-

mière pour toute prévision. On remarque que 235 mois lunaires mesurés

à partir de la première apparition lunaire, donc très proche de la Nou-

velle Lune et partant, des conditions orbitales nécessaires a à une éven-

tuelle éclipse correspondent à 19 années solaires, mesurées, elles, au

solstice d'été. Ce retour d'éclipse porte le nom de saros et semble être une

contribution reconnue des Babyloniens à notre connaissance du Ciel. La

périodicité des mouvements de tous les corps célestes semble établie.

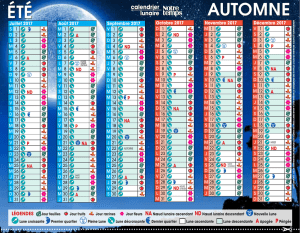

Les éphémérides retrouvées donnent les dates des différents moments lu-

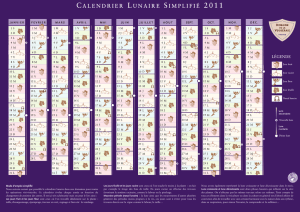

naires (Nouvelle Lune, Premier Quartier, etc). Le calendrier sumérien

était un calendrier lunaire basé sur 12 mois de 29 ou 30 jours. Il man-

quait donc 11 jours pour que l'année corresponde à une année solaire.

Les mois étaient nommés selon l'activité agricole correspondante, il y

avait lieu d'intercaler de temps à autre un mois supplémentaire, pour

éviter de récolter avant le mois des semailles. La décision en incombait

au Roi. Hammurabi, par exemple, lorsque il ajouta un mois juste après

avoir conquis le royaume de Lassa, précisa bien à ses sujets que ce temps

intercalé ne permettait pas de retarder d'autant le paiement des dettes…

Toutes ces problématiques vont occuper notre civilisation et les solutions

proposées par le Mésopotamiens, les outils mathématiques qu'ils créèrent

pour appréhender le réel accompagneront les astronomes jusqu'à nos

jours.

Tablette, datant de 700-500 avant J.-C. conser-

vée au British Museum. Elle contient à la fois

une inscription cunéiforme et une carte du

monde babylonien.

____________________________________________________________________________________________________

Le Halo lunaire (ou parasélène en langage astronomique vieilli…)

par Annick Clerc-Bérod

A l'occasion de deux visites privées à l'obser-

vatoire effectuées le 12 février 2011 et le 14

mars 2011, j'ai pu contempler un halo lunaire

(celui du 12 février était spectaculaire et ma-

gnifique). C'était la première fois que je pou-

vais admirer un tel phénomène optique, parti-

culièrement esthétique, et ma curiosité en a

été titillée…

Qu'est-ce que donc un halo lunaire ?

Un halo lunaire est un phénomène optique qui

peut être observé n'importe où, et tout au long

de l'année. Il faut le chercher lorsque le ciel

contient des volutes, est légèrement couvert de

brumes glacées ou de fins nuages tels que des

cirrus ou cirrostratus. Le phénomène peut être

bref (quelques secondes) ou se prolonger jus-

qu'à plusieurs heures. Il peut être discret ou,

plus rarement, nettement visible. Il paraît

blanc pâle, parfois irisé de rouge à l'intérieur

et de bleu à l'extérieur. Parfois seulement des

parties du cercle complet sont visibles.

Ce type de halo se forme également autour du

Soleil, même plus fréquemment qu'autour de

la Lune.

Comment se forme donc un halo lunaire ?

Le phénomène est semblable à celui de l'arc-en-ciel : il est provoqué par la

réflexion et la réfraction de la lumière dans les cristaux ou aiguilles de

glace en suspension dans l'air ou présents dans les nuages visibles de la

haute troposphère, entre 5'000 et 10'000 m d'altitude, notamment dans les

Bulletin de la Société Astronomique du Valais Romand Page 7

________________________________________________________________________________

cirrostratus.

Le halo se crée lorsque les particules de glace ont une

forme particulière : des colonnes à base hexagonale. Ces

types de cristaux se constituent à partir de la vapeur d'eau

lorsque la température descend entre -5°C et -25°C , et

leurs tailles atteignent entre 50 et 100 microns.

Comment donc, lorsque le ciel contient des millions de

cristaux de glace de forme hexagonale, et que ceux-ci

pointent presque dans toutes les directions, peut se former

un " objet " si structuré et si ordré qu'un halo lunaire ?

Les cristaux agissent comme des prismes ou des miroirs,

réfléchissant et réfractant la lumière entre leurs faces et

envoyant la lumière dans des directions particulières. La

clé de la formation d'un halo est dans l'orientation et la

distance angulaire : le halo se forme lorsque les cristaux

ont la bonne orientation et la bonne position angulaire

par rapport à la Lune pour diriger la lumière réfractée

dans les yeux de l'observateur.

Les rayons passant dans un cristal de forme hexagonale

sont déviés deux fois, d'un angle total allant de 22° à 50°.

En effet, les deux faces adjacentes d'un cristal forment un

angle de 60°, et un rayon pénétrant par une des faces res-

sort en tant que rayon émergeant, formant avec le rayon

incident un angle appelé angle de déviation. Lorsque l'an-

gle incident varie, l'angle de déviation soit décroît et at-

teint une valeur minimale de 22°, soit augmente pour at-

teindre 50°.

Seuls les cristaux dont l'axe est plus ou moins perpendi-

culaire aux rayons de la Lune permettent à la lumière de

passer à travers deux faces, comme le montre l'illustration

de la page suivante.

Le halo lunaire se forme donc lorsque le ciel contient des

millions de cristaux de glace orientés diversement, et

qu'un certain nombre d'entre eux, alignés perpendiculai-

rement à la lumière de la Lune, peuvent être vus par un

observateur particulier, ce qui produit un disque illuminé

de 50° de rayon, avec un trou sombre de 22° au centre

(comme aucune lumière n'est réfractée à des plus petits

angles que 22°, le ciel est non éclairé à l'intérieur du ha-

lo)

Les rayons lumineux restent en outre plus concentrés

lorsque l'angle de déviation est minimum à 22° (en fait

21.84° en moyenne ; cette moyenne est de 21.54° pour

le rayon rouge et de 22.37° pour le rayon bleu, ce qui

fait que le halo se colore légèrement de rouge et de

bleu). Les rayons déviés le plus fortement sont les plus

dispersés. La fraction de lumière transmise au travers du

prisme dépend également de l'angle d'incidence des

rayons lumineux. La largeur du faisceau lumineux qui

peut passer à travers le cristal est la plus grande lorsque

l'angle de déviation est minimum. Ainsi, les rayons les

moins déviés forment le halo brillant le long du cercle

de 22°, tandis que les rayons les plus déviés contribuent

à la partie extérieure la plus faible du halo à 50°. L'in-

tensité lumineuse du halo diminue ainsi entre 22° et

50°. La partie du halo la plus lumineuse (près du trou)

fait environ 1.5° d'épaisseur. [illustration 3]

Si une collection de cristaux de glace brillent pour for-

mer un halo lunaire pour un observateur particulier,

d'autres millions de cristaux, non éclairés pour cet ob-

servateur, car n'étant pas dans la bonne position pour

lui, peuvent former un autre halo pour un autre observa-

teur situé ailleurs…

Noter qu'il existe également le grand halo ou halo de

46°. Dans ce cas, le rayon incident passe par la base de

la colonne hexagonale et l'une de ses faces. Ce halo est

moins fréquent que le petit halo et également plus pâle.

Sources :

http://en.wikipedia.org/wiki/22%C2%B0_halo

http://www.atoptics.co.uk/

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atmos/halo22.html#c1

50°

Formation d'un halo lunaire : la lumière, en provenance

de la Lune est déviée par de certains cristaux de glace en

suspension dans l'atmosphère terrestre. Cette déviation

peut varier de 22° à 50°.

Le halo apparaît comme une "auréole" autour de le Lune.

La partie la plus brillante se situe à 22° de distance de no-

tre satellite. L'intensité lumineuse diminue ensuite jusqu'à

une distance de 50° de la Lune.

1

/

3

100%