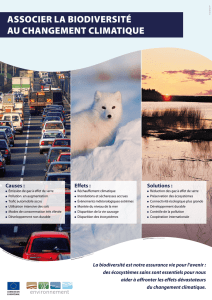

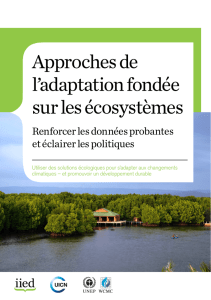

Adaptation fondée sur les écosystèmes (EbA)

Environnement et changement climatique

Adaptation fondée sur les écosystèmes (EbA)

Une nouvelle approche pour promouvoir des solutions naturelles en vue de

l’adaptation aux changements climatiques dans différents secteurs

Contexte conceptuel

Les populations de la planète sont dépendantes d’écosystèmes

intacts et des services qu’ils fournissent, tels que la fertilité du

sol, l’eau salubre et la nourriture. Cela est particulièrement vrai

pour les populations pauvres des pays en développement, dont

les moyens de subsistances sont étroitement liés aux ressources

naturelles. Le changement climatique est l’une des principales

causes des changements et de la détérioration des services éco-

systémiques et son impact augmentera probablement à l’avenir

(Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire 2005). Dans le

même temps, les écosystèmes sains aident les populations et la

nature à s’adapter aux eets du changement climatique.

« L’adaptation fondée sur les écosystèmes est le recours à la biodiversité

et aux services écosystémiques dans le cadre d’une stratégie d’adapta-

tion globale, aux ns d’aider les gens à s’adapter aux eets négatifs des

changements climatiques. »

CBD 2009

L’adaptation fondée sur les écosystèmes, ou EbA, utilise

intentionnellement des « infrastructures vertes » et des services

écosystémiques pour renforcer la résilience des communautés

humaines face au changement climatique. L’EbA est donc une

approche anthropocentrique qui s’intéresse à la manière dont

les écosystèmes peuvent aider les populations à s’adapter à la

variabilité climatique actuelle et aux changements climatiques

à venir. L’objectif est toujours de réduire la vulnérabilité des

gens aux eets du changement climatique. L’EbA comporte

des mesures visant à conserver, restaurer ou gérer durablement

les écosystèmes et les ressources naturelles, et complète ou

même remplace d’autres mesures d’adaptation, comme les

mesures en faveur d’infrastructures matérielles ou « grises ».

De plus, les solutions naturelles fondées sur les écosystèmes ont

tendance à générer de précieux avantages concomitants comme

la séquestration du carbone, la conservation de la biodiversité

ou la production de denrées alimentaires, et sont souvent

plus ecaces. C’est ainsi, par exemple, que l’on a constaté

au Vietnam que le fait de planter et d’entretenir des forêts de

mangroves pour servir de digues et protéger la côte est bien

moins onéreux (1,1 million USD pour 12 000 hectares) que la

réparation mécanique de l’érosion des digues provoquée par les

vagues (7,3 millions USD par an) (L’économie des écosystèmes

et de la biodiversité, 2009).

Une nouvelle approche prometteuse ou du vieux vin

dans de nouvelles bouteilles ?

Contrairement aux approches courantes en matière de gestion

des ressources naturelles et de la biodiversité, l’EbA évalue

et choisit à dessein des mesures dans le cadre d’une stratégie

d’adaptation globale. Elle a) s’appuie sur des études portant

sur les impacts du changement climatique ou sur des analyses

intégrées du climat utilisant des scénarios et des modèles cli-

matiques, b) analyse les relations de cause à eet et les pressions

générées par le changement climatique, c) compare les coûts et

l’ecacité de diérentes mesures d’adaptation et d) surveille

les impacts résultant de l’adaptation. Ainsi, alors que les projets

classiques de développement et de conservation de la nature

peuvent également apporter des avantages positifs concomitants

pour l’adaptation en termes écologiques et socio-économiques,

l’EbA se concentre d’emblée sur les besoins d’adaptation et les

avantages qui peuvent découler de cette adaptation. Il est cepen-

dant important de noter qu’un grand nombre de projets d’EbA

ont débuté comme des projets traditionnels de conservation de

la nature ou de gestion des ressources naturelles et n’ont produit

tout leur potentiel d’adaptation qu’au bout de quelques temps.

De la théorie à la pratique

L’approche EbA est nouvelle, donc nouvelle aussi pour la GIZ.

Il existe de nombreuses expériences de mesures d’EbA poten-

tielles sur lesquelles s’appuyer, mais dans la plupart des cas ces

mesures n’ont pas été prises dans le cadre d’un processus de

planication de l’adaptation.

Les expériences en matière de mesures d’EbA potentielles

comprennent notamment la gestion, la conservation et la

restauration améliorées :

de forêts, terres humides et sols organiques an qu’ils jouent

leur rôle de régulateur au sein du régime hydraulique dans un

contexte de rareté de l’eau due à la diminution des précipita-

tions et à des périodes de sécheresse plus longues ;

de pâturages, forêts et prairies qui protègent les communautés

de l’érosion accrue des sols, des coulées de boue et des glis-

sements de terrains dus à l’augmentation des précipitations

abondantes ;

de récifs de corail et mangroves pour la protection des côtes dans

un contexte de tempêtes et d’inondations plus importantes ;

Publié par :

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5

65760 Eschborn/Alemania

T +49 6196 79-0

F +49 6196 79-1115

I www.giz.de

de la végétation qui, au cours des périodes sèches de plus en

plus longues et de plus en plus intenses, protège des consé-

quences de la désertication accrue, par exemple, la pollution

par la poussière ;

de paysages uviaux, terres humides ou plaines inondables

dans des bassins versants et des zones sujettes aux inondations

pour répondre à l’augmentation des précipitations abondantes

et à la fréquence ou du volume des précipitations.

La question de savoir si ces mesures peuvent être considérées

comme des mesures d’EbA ou non dépend du contexte

spécique qui prévaut au cours de la conception du projet. La

théorie du changement doit expliquer dans les grandes lignes en

quoi elles améliorent la résilience des populations vulnérables

face aux impacts du changement climatique.

L’EbA peut être utilisée dans diérents domaines/secteurs vul-

nérables, par exemple la gestion de l’eau, la protection des côtes,

la sécurité alimentaire, la réduction des risques de catastrophes,

la diminution des inondations à l’intérieur des terres ou des

glissements de terrain, le secteur de la santé, etc. Un exemple

de mesure d’EbA concrète concerne le projet portant sur la

protection des côtes par le reboisement et la gestion durable

des mangroves dans la Province de Soc Trang, au Vietnam.

Dans ce pays, le changement climatique a notamment comme

eet de modier les régimes de précipitation, de ruissellement

et de température, et d’accroître la fréquence et l’intensité des

cyclones tropicaux. Il entraîne également une aggravation

des pressions actuellement exercées sur la biodiversité, par

exemple, la conversion des terres par le déboisement en vue de

l’élevage de crevettes, la pollution du sol et de l’eau du fait de

l’aquaculture ou l’usage excessif des produits forestiers par les

communautés locales. Les mesures d’EbA comprennent la

conservation (zones de protection où l’exploitation fores-

tière et l’élevage de crevettes sont interdits, programmes

de cogestion pour gérer les mangroves) et la restauration

des écosystèmes (réhabilitation des forêts de mangroves

dégradées et reboisement), ainsi que la gestion durable

(planication et gestion intégrées des zones côtières,

réglementation de la pêche et promotion de sources de

revenus alternatives pour les communautés locales).

De nombreux outils et approches qui existent dans les

domaines de l’adaptation au changement climatique et

Auteurs:

Julia Olivier

Kirsten Probst

Isabel Renner

Klemens Riha

Août 2012

de la gestion de la biodiversité sont pertinents pour l’EbA, par

exemple les études de vulnérabilité au changement climatique

des sociétés et des écosystèmes, la planication et le suivi de

l’adaptation, la résistance au changement climatique, la carto-

graphie et l’évaluation des services écosystémiques, la planica-

tion de l’espace et la conservation/restauration des écosystèmes.

Perspectives futures

Les projets d’EbA ainsi que les composantes et activités pilotes

sont en augmentation au sein de la GIZ. La direction de la GIZ

a créé un groupe de travail composé d’employés de diérents

départements sectoriels qui ont pour objectif de rassembler des

expériences et des outils pertinents et de donner des conseils sur

la manière dont l’EbA peut progresser au sein de la Coopération

internationale allemande. Les services en cours de développe-

ment et pouvant être fournis sur demande comprennent :

La fourniture de matériel d’information et de formations.

Des conseils sur les méthodes/outils spéciques pertinents

dans un contexte d’EbA.

La conception et la mise en œuvre de mesures pilotes.

Des visites réciproques et des voyages d’étude pour tirer

des enseignements d’exemples et d’expériences de bonnes

pratiques en Europe.

La présentation des expériences de la GIZ au sein de forums

internationaux.

Cadre analytique pour les mesures d’EbA

Mesures d’adaptation

fondées sur les écosystèmes

(restauration, conservation, utilisa-

tion durable des écosystèmes)

Réponse

Vulnérabilité

du système socio-

économiqe

Impact

État des écosys-

tèmes

(vulnérabilité, résilience)

Importance

Changements

climatiques

actuels et futurs

Pression

Causes de

la perte de

biodiversité

Chemin analytique : enchaîne-

ment d’effets dans les systèmes

Prise de décision

Inuence des mesures d’EbA

Émissions de gaz à

effet de serre

Cause

Services

écosistémiques

1

/

2

100%