ERU 22 - Unadreo

L’Orthophoniste N° 340 Juin 2014

32

Unadréo

Le travail mené conjointement avec la Haute autorité

de Santé et le Laboratoire Unadréo de Recherche

Clinique en Orthophonie (LURCO) a porté sur 4

études dont voici les résultats, cette convention étant

achevée depuis décembre 2013.

L’ERU 22 (outils d’évaluation en aphasiologie) a réalisé

une enquête sur les outils d’évaluation de l’aphasie

utilisés en UNV et services de soins en phase aiguë dans

le cadre du programme pilotes impact clinique accident

vasculaire cérébral de la Haute Autorité de Santé. Ce

travail, intitulé « Indicateurs de pratique clinique AVC »,

a été réalisé dans le cadre d’un partenariat dans le

but d’améliorer les pratiques de l’amélioration de la

qualité et de la sécurité des soins.

Deux études (A et B) ont été menées dans le but de

mettre en évidence des indicateurs de récupération

ou de gravité de l’aphasie en phase aigüe.

Les objectifs de ces études sont a/ la comparaison des

indicateurs de récupération ou de gravité en phase

aigüe de l’aphasie, b/d’analyser l’intérêt de l’utilisation

de la Batterie Informatisée d’Aphasie Version Courte

(BIA-VC), Gatignol et al, (2011) pour l’évaluation de

l’aphasie en phase aiguë, Courleux et al (2012).

Cette première étude (étude A) a mis en évidence :

Pour tous les modules de la BIA-VC, les patients de plus de

60 ans sont significativement moins performants que les

patients de moins de 60 ans ; la différence de performance

est encore plus significative concernant l’expression écrite

(p < 0,01*). Le score NIHSS est également significativement

plus élevé pour les patients de plus de 60 ans (p≤0,05*).

Les patients plus âgés sont significativement plus

atteints. * p < 0.01, ce qui confirme les données de

(Marini et al., 2004). Aucune différence significative de

gravité des troubles langagiers n’est relevée au niveau

du sexe. En revanche, les patients ayant un niveau

bac ou supérieur au bac sont garants de meilleurs

résultats, il existe bien un effet des variables générales

sur la récupération.

Concernant l’effet lié à la pathologie, les scores à T0 ont

mis en évidence que les patients hémiplégiques ont

significativement des scores plus chutés que ceux des

patients sans déficit moteur. *p< 0,05 (EO/EE) - *p< 0,01

(CO/CE). Paradoxalement, aucune différence significative

quant aux troubles langagiers n’a été relevée entre

patients thrombolysés et non thrombolysés.

La seconde (étude B) a porté sur un suivi longitudinal

de 18 mois de patients :

Les hypothèses sont :

Hypothèse 1 : la BIA-Version courte répond-elle aux

objectifs du bilan orthophonique, de manière adaptée

à la phase aigüe de l’aphasie ?

Hypothèse 2 : les résultats obtenus à la BIA-Version

courte, reflètent-ils sensiblement les troubles langagiers

des patients aphasiques ? 6 centres UNV participent

à ce projet. Les résultats arrivent au fur et à mesure,

une synthèse est en cours et les résultats seront publiés

en juin 2014.

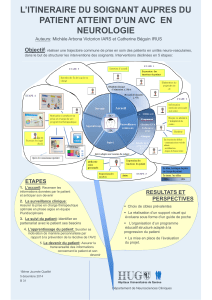

Avec 130 000 français touchés chaque année, l’accident

vasculaire cérébral est une urgence diagnostique et

thérapeutique. La mise en place de soins par une équipe

pluridisciplinaire dès l’accident est donc une priorité.

Dans cette équipe, l’orthophoniste tient une place

essentielle puisqu’il permet d’évaluer, via des outils

standardisés, les troubles langagiers qui surviennent

généralement suite à un AVC.

A travers cette étude longitudinale et grâce à un

protocole précis de passations, nous avons voulu

mettre en avant ces indicateurs de gravité ou de

récupération en phase aigüe de l’aphasie. 14 patients

ont été recrutés au niveau national et ont accepté de

participer à cette étude avec un recul sur 18 mois et 4

temps d’évaluation. (Article à paraître).

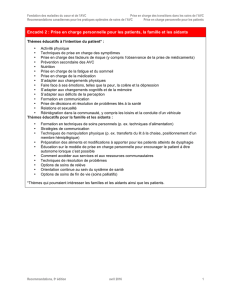

La troisième étude (Etude C) concerne le plan AVC

2010/2014 :

Ce plan mis en place en 2010, pose les problématiques

de l’AVC mais qu’en est-il exactement des

connaissances de la population française sur l’AVC

et de ses séquelles ?

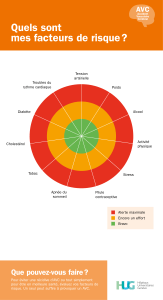

Après avoir rédigé un questionnaire ciblant les signes

d’alerte, les mécanismes en jeu dans l’AVC, les facteurs

de risque et les conséquences telle que l’aphasie et sa

prise en charge, nous l’avons soumis à 300 personnes

tout venants en fonction du sexe, âge, niveau d’études

et du lieu de vie au sein de la population nationale.

280 questionnaires ont été exploités pour cette étude.

Des approximations et des confusions demeurent

quant à l’AVC dans l’esprit de la population tout venant,

les sources d’information fiables restent floues et

l’intervention orthophonique dans la prise en charge

post-AVC apparaît encore méconnue.

Des difficultés subites pour parler (p=0,04), une baisse

de vision (p=0,04) et une paralysie faciale (p=0,03)

apparaissent significativement en tête des signes d’alerte

et ce, en fonction de la variable « âge ».

En revanche, la faiblesse de la moitié du corps, des

céphalées et la connaissance du numéro d’appel

d’urgence (le 15) ne sont pas connus quel que soit

l’âge, le sexe et le niveau de vie.

Les 18-30 ans connaissent ce numéro à 57% versus 90%

pour les +de 60 ans.

Il existe également un effet du niveau de diplôme sur

le fait d’avoir entendu ou non parler d’aphasie. Les

niveaux plus élevés connaissent le terme AVC alors

que les niveaux plus faibles l’associent à congestion

cérébrale.

De plus, 25% des spécialistes de l’AVC (étudiants en

médecine ou en paramédical, infirmiers, médecins,

etc) ne savaient pas que l’orthophoniste intervenait

au stade aigu de l’AVC lors de l’hospitalisation. Enfin,

52 % de la population tout-venant vont sur internet

quand ils se posent des questions « santé ».

&361PJOUTVSMFQSPHSBNNFQJMPUFTJNQBDUDMJOJRVF

BDDJEFOUWBTDVMBJSFDnSnCSBMEFMB)BVUFBVUPSJUnEF4BOUn

1FHHZ(BUJHOPM5IJFSSZ3PVTTFBVPSUIPQIPOJTUFT

© Jérôme Rommé - Fotolia

L’Orthophoniste N° 340 Juin 2014

33

Unadréo

Par ailleurs, la rééducation orthophonique post-AVC

apparait trop peu prescrite au vu du nombre d’AVC et le

suivi orthophonique des patients post-AVC non optimal.

(Vendenbussche et Gatignol, à paraître).

Cette étude souligne les méconnaissances des français

en matière d’AVC et de prise en charge orthophonique.

Elle doit s’inscrire dans une médiatisation plus large

et plus efficace de l’AVC et de ses séquelles dans la

société. Les résultats de cette enquête ont été présentés

au congrès SOFMER le 19 octobre 2013 à Reims. Une

nouvelle étude, suite aux messages radio diffusés par le

ministère de la Santé en octobre 2013 a été reconduite en

2014. 900 questionnaires ont été reçus, les résultats sont

en cours d’exploitation et seront diffusés en juin 2014.

La prévention chez les jeunes femmes y sera centrale car

il existe une augmentation des AVC chez femmes jeunes

de (- 40 ans) en 2 ans et 17% chez les enfants.

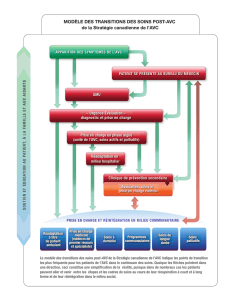

La dernière étude (Etude D) a porté sur les Indicateurs

de Pratique Clinique (IPC) dans les Unités Neuro-

Vasculaires en phase aiguë.

Nous nous sommes intéressés à la prise en charge

paramédicale de l’AVC dès la phase aiguë, plus

particulièrement sur trois de ces IPC intéressant

directement la prise en charge orthophonique à la

phase aiguë de l’AVC, c’est-à-dire durant le séjour du

patient en Unité Neuro-Vasculaire (USINV/UNV). Ces

trois IPC portent sur l’évaluation primaire des besoins

en termes de rééducation/réadaptation, le bilan

diagnostic et la prise en charge rééducative dans

un premier temps, la pneumopathie d’inhalation

dans un second temps.

Ces IPC ont pour vocation d’être des outils d’analyse

et de mise en œuvre de la qualité des pratiques,

communs à l’ensemble des professionnels de la filière

AVC permettant de mesurer et garantir la qualité

des soins.

En nous appuyant sur ces IPC, nous sommes parties du

postulat qu’une prise en charge précoce et spécifique

de l’AVC améliorait le pronostic de récupération. Nous

avons alors cherché, au travers d’un questionnaire

destiné notamment aux orthophonistes des services

d’aigu, à apporter des réponses à ces questions. Ce

questionnaire portait directement sur la prise en charge

paramédicale de l’AVC à la phase aiguë, depuis le délai

avant l’évaluation des besoins jusqu’aux outils utilisés

pour exécuter un bilan approfondi du langage. Nous

leur avons également demandé de remplir un relevé

d’activité du service sur deux semaines afin de pouvoir

effectuer quelques statistiques pouvant répondre à

ces problématiques. Le développement des Unités

Neuro-Vasculaire (USINV/ UNV) en France est au centre

du Plan d’action national AVC 2010-2014.

Les résultats de notre enquête auprès des 220 UNV ont

permis, en partie, d’apporter des données nécessaires

à la validation des trois IPC et également de confirmer

certaines de nos hypothèses. Nous nous sommes

aperçus néanmoins que malgré les nombreuses

recommandations, les évaluations primaires

paramédicales n’étaient pas toutes systématiquement

réalisées. Si elles sont toutes effectuées dans les 48

heures après l’admission du patient, ce n’est pas souvent

avec des outils standardisés et validés. On observe des

disparités importantes entre les services.

Nous pouvons confirmer que les bilans diagnostiques

du langage sont bien effectués grâce à des outils validés

et toujours par un professionnel spécifiquement

formé, ce qui n’est pas toujours le cas des bilans de

dysarthrie.

Nous pouvons également affirmer que, majoritairement,

la rééducation des patients démarre dès le service

d’aigu. Nos résultats ont montré aussi que la présence

de thérapeutes paramédicaux permet une meilleure

prévention et une meilleure prise en charge rééducative

dans son domaine.

Concernant nos questionnements sur le développement

de pneumopathies, les résultats recueillis indiquent

globalement que malgré les mesures mises en place

(évaluation de la déglutition et fréquence des soins de

bouche notamment) des infections se développent.

Néanmoins, les taux relevés se situent dans la moyenne

de ceux rapportés dans la littérature internationale

(article à paraitre).

Ces travaux ont été menés au sein de mémoires de fin

d’études. Toutes nos félicitations à toutes ces jeunes

collègues (Caroline Courleux, Camille Petit, Diane

Pertuisot, Marine Léonard, Marie Simon, Marine

Vendenbussche) pour leur rigueur et investissement.

Bibliographie

Courleux, C., Pertuisot, D., Petit, C., Oudry, M., Weill-

Chounlamountry, A., Gatignol, P.(2012). Indicateurs

de récupération en aphasiologie en phase aiguë –

Expérimentation de la BIA version courte. L’orthophoniste,

312, 32-35.

Gatignol,P , Jutteau, S., Oudry, M., Weill-Chounlamountry,

A. (2011). De l’intérêt de l’évaluation assistée par ordinateur

au bilan informatisé d’aphasie. In Les entretiens de Bichat

(pp. 5-16). Paris : Les entretiens médicaux 2011.

Gatignol, P., ERU 22. (2013). Connaissances en matière

d’AVC et prise en charge orthophonique post-AVC.28eme

congrès de Médecine Physique et de réadaptation-, 19

oct 2013. Reims

Joyeux, N., Oriano, M. (2011). Preliminary survey in the

validation of a new assessment of language in acute stage

of stroke. Abstracts / Annals of physical and rehabilitation

medicine, 54, sup.1, e250.

Marini, C., Baldassarre, M., Russo, T. (2004). Burden of

first-ever ischemic stroke in the oldest old : evidence form

a population-based study. Neurology ; 62(1) : 77-81.

Simon, M., Léonard, M., Gatignol, P. (2014) Les Indicateurs

de Pratique Clinique dans les Unités Neuro-Vasculaires

en phase aiguë de l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC).

Soumis

Vendenbussche, M, Gatignol,P. (2014) Enquête sur

les connaissances en matière d’accident vasculaire

cérébral (AVC) et la prise en charge orthophonique

post-AVC. Soumis

1

/

2

100%