Table des matières - L`astronomie : science de l`Univers

INTRODUCTION À LA SPECTROSCOPIE

Table des matières

1 Introduction : 2

2 Comment obtenir un spectre? : 2

2.1 Étallerlalumière: ...................................... 2

2.2 Quelques montages possibles : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

3 Les types de spectres : 4

4 Influence de la température : 5

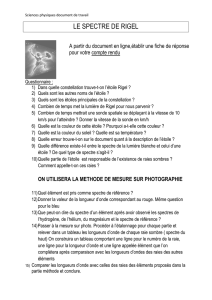

5 Le profil de raies, outils de l’astrophysique : 6

6 Applications : 7

6.1 Calibration en longueur d’onde d’un spectre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6.2 Détermination de la composition chimique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

6.3 Tables des longueurs d’onde des espèces chimiques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

6.4 L’effet DOPPLER-FIZEAU :.................................. 12

7 Conclusion : 13

Sauf mention contraire, toutes les figures de ce document sont de l’auteur. Ce document est sous licence

Creative Commons.

Astronomie 4i`emeE2

1 Introduction :

Depuis la nuit du début des temps de l’astronomie, les astronomes ont toujours voulu étudier les carac-

téristiques physiques des astres observés. Mais pour cela, il faudrait que les astronomes puissent les scruter

de près, les décortiquer pour arriver à les analyser. En bref ce que l’on peut faire avec des objets que l’on a

sous la main!

Or, les étoiles et les astres en général ne sont pas atteignables et seul leur rayonnement parvient à nous.

Les astronomes ont donc dû se résoudre à faire parler la lumière. Ils ont donc été rapidement amenés à se

poser la question suivante : pourquoi un astre est-il lumineux? Quelle est la relation entre la matière et la

lumière?

2 Comment obtenir un spectre? :

2.1 Étaller la lumière :

L’expérience d’un réseau déposé sur la lentille du rétroprojecteur permet l’observation d’un spectre

lumineux continu.

Le système qui “étale” la lumière blanche au départ, est un réseau de diffraction et l’ensemble constitue

un spectroscope.

La lumière est une onde dite électromagnétique et son spectre ne se luminte pas au “visble” : 450 nm-

750 nm. Il est aussi composé des ondes radio, de l’infra-rouge, du visible, de l’UV, des rayons X et des

raypons gamma.

Une couleur, c’est-à-dire une radiation lumineuse est repérée par sa fréquence en Hertz et plus commu-

nément en spectoscopie par la longeur d’onde λen nanomètre (nm) ou en angström (Å). On a : 1 nm =

10−9met 1 Å=10−10 m.

B. MAUCLAIRE 2007

Astronomie 4i`emeE3

2.2 Quelques montages possibles :

FIG. 1 – Un spectroscope moyenne résolution artisanal monté sur un télescope de Schmidt-Cassegrin.

FIG. 2 – Un spectroscope haute résolution LHIRES3 monté sur un télescope de Schmidt-Cassegrin.

B. MAUCLAIRE 2007

Astronomie 4i`emeE4

3 Les types de spectres :

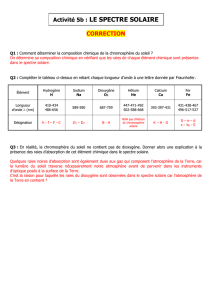

Les lois empiriques de KIRCHHOFF décrivent les conditions physiques conduisant aux 3 types de

spectres rencontrés en astronomie.

1. Les spectres continus d’émission :

–Une source chaude lumineuse émet un continuum de rayonnement.

– Exemple : le spectre de la lumière émise par une lampe à incandescence est constituée de toutes

couleurs (radiations).

2. Les spectres de raies et de bandes d’absorption :

–Quand la lumière d’une source lumineuse traverse un gaz peu dense (composé de molécules

et/ou atomes), un plasma (composé d’ions) ou un liquide, certaines longueurs d’onde discrètes

sont enlevées du continuum provoquant les raies d’absorption foncées.

– Exemple : la lumière d’une étoile passant par les couches externes de l’atmosphère de l’étoile

provoquent cet effet.

3. Les spectres de raies d’émission :

–Quand des ions et/ou des molécules d’un gaz peu denseest excité d’une façon quelconque

(collisionnelle, électriquement, chaleur ou par la lumière elle-même), le gaz émet certaines

longueurs d’onde discrètes. Certain nebuleuses gazeuses ou les nebuleuses planétaires sont

de bons exemples de ceci.

– Exemple : les régions HII, les nébuleuses planétaires, les lampes à sodium des parkings.

B. MAUCLAIRE 2007

Astronomie 4i`emeE5

4 Influence de la température :

Les lois de PLANCK et de WIEN permettent de décrire le flux lumineux à partir de la longueur

d’onde du rayonnement et de la température (en Kelvin1) de la source lumineuse.

– Loi de PLANCK :

FIG. 3 – Influence de la température sur le rayonnement d’un fer à souder dans l’IR. (Crédit C. Buil)

FIG. 4 – Courbes de la puissance lumineuse en fonction de la longueur d’onde pour les températures

T1=6000 K et T2=300 K.

1Échelle de température absolue : 0 K =−273,15 ˚C; 1 K correspond à 1 ˚C. Exemple : 20 ˚C=293,15 K.

B. MAUCLAIRE 2007

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%