Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

M. Chargui

I. Uçkay

D. Suvà

P. Christofilopoulos

A. Lomessy

D. Pittet

introduction

Les microorganismes peuvent entraîner des infections cuta-

nées et des tissus mous en cas de brèche cutanée due à une

lésion traumatique ou à une macération. La plupart du temps, ces infections res-

tent superficielles et sans gravité.1 Toutefois, dans une minorité des cas, ces infec-

tions gagnent les tissus mous en profondeur et peuvent mettre en danger la vie

des malades. Cet article résume la microbiologie et la prise en charge de ces infec-

tions profondes et souligne l’importance d’une collaboration multidisciplinaire.2

microbiologie

Les deux germes principalement impliqués dans les infections profondes des

tissus mous sont

Streptococcus pyogenes

(avec d’autres streptocoques bêta-hémoly-

tiques) et

Staphylococcus aureus

.

S. aureus

provient souvent d’une colonisation cutanée

chronique chez environ 15-20% des patients, tandis que

S. pyogenes

est pratiquement

toujours acquis par l’environnement par des brèches cutanées microscopiques.

La microbiologie des infections sévères des parties molles n’a pas significative-

ment changé durant les dernières décennies 3 à l’exception de trois principales

tendances : le SARM (

S. aureus

résistant à la méthicilline) communautaire provo que

un nombre croissant d’infections sévères dans certaines régions du monde, mais

pas (encore) en Suisse ; les infections sévères à

Acinetobacter

spp sont typiques

suite à des blessures de guerre et des catastrophes naturelles dans les régions

arides de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient ;4 et enfin les tsunamis et d’autres

catastrophes naturelles ont augmenté le potentiel de certains microorganismes

atypiques à entraîner des infections des tissus mous chez les patients rapatriés

(mycobactéries,

Aeromonas

spp,

Vibrio

spp, ou

Pseudomonas

spp).4

présentation clinique et diagnostic

Le diagnostic des infections profondes des parties molles est essentiellement

clinique. A cela s’ajoutent les examens complémentaires radiologiques et de labo-

Deep soft tissue infections

The clinical presentations of deep soft tissue

infections can, initially, mimicry superficial skin

infections such as erysipelas. However, a rapi-

dly deteriorating health status, the spreading

of the lesions and the lack of clear visual limi-

tation of the infection on the skin are hall-

marks of a more severe underlying infection,

which may endanger patients’ life. An imme-

diate adequate multidisciplinary approach

to therapy within a few hours is mandatory.

The first step is surgical exploration with debri-

dement of all infected tissues, accompanied

by antibiotic therapy and additional suppor-

tive measures. Despite progress in the under-

standing of the physiopathology, the delay

between suspicion of diagnosis and surgical

exploration remains critical. Because of the

low incidence of such severe infections, only

multicenter studies might reveal deeper in-

sights of optimal therapeutic strategies in the

future and for possible improved patients’

survival.

Rev Med Suisse 2014 ; 10 : 920-4

La présentation clinique des infections profondes des tissus

mous peut initialement mimer une infection plus bénigne telle

qu’un érysipèle. Toutefois, l’état général du patient, la progres-

sion des lésions et leur mauvaise délimitation sont fortement

évocateurs d’une atteinte gravissime, mettant en danger la vie

du patient si une prise en charge adéquate, multidisciplinaire,

n’est pas instaurée dans les quelques heures. Le traitement

initial est chirurgical, comporte un débridement large des tis-

sus contaminés, et est associé à une prise en charge antibio-

tique et de soutien. Le délai entre l’admission du patient et la

prise en charge opératoire conditionne la mortalité qui reste

à ce jour encore très élevée. En raison de la faible incidence

de ces affections, seules des études multicentriques permet-

tront à l’avenir de mettre au point de nouvelles stratégies afin

d’améliorer la prise en charge et la survie des patients.

Infections profondes

des tissus mous

le point sur…

920 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

23 avril 2014

24_28_37856.indd 1 16.04.14 07:04

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

23 avril 2014 921

ratoire.

In fine

, une exploration chirurgicale avec débride-

ment, lavage, et biopsies tissulaires permet très souvent

de confirmer le diagnostic initial.

Les examens paracliniques confirment l’inflammation et

peuvent être utiles au suivi des patients. Contrairement au

sentiment habituellement véhiculé, le portage cutané posi-

tif du SARM hospitalier est faiblement corrélé à la patho-

génie de l’infection cutanée sous-jacente 5 et les patients

traités par antibiotiques avant l’hospitalisation peuvent ré-

véler des résultats négatifs. La sérologie est d’importance

moindre : seule la sérologie permettant de titrer les anti-

corps antistreptolysine-O peut confirmer l’infection par un

streptocoque bêta-hémolytique des groupes A, C et G.6 Les

examens radiologiques (CT-scan, IRM) détectent les col-

lections liquidiennes, un abcès, ou une fascéite.7 L’histo-

logie est indiquée dans toute infection sévère comme aide

au diag nostic, en particulier dans les cas de fascéite nécro-

sante.8

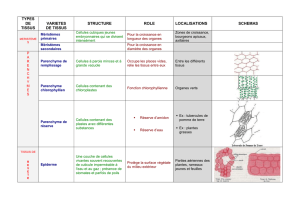

Classification

Il est important d’avoir à l’esprit que le même agent pa-

thogène peut provoquer des tableaux cliniques différents.

Par exemple,

S. pyogenes

peut être responsable d’érysipèle

avec une infection des couches superficielles de la peau

ou diffuser dans les tissus profonds et entraîner des fas-

céites, voire des myosites. De même,

S. aureus

peut provo-

quer des abcès localisés ou évoluer vers une bactériémie

sans extension locale alors que certains streptocoques bêta-

hémolytiques tels que

S. pyogenes

ont tendance à s’étendre

dans les tissus mous et les fascias via des facteurs de viru-

lence spécifiques comme la hyaluronidase. En raison de la

diversité des tableaux cliniques, une classification des in-

fections profondes des tissus mous, basée uniquement sur

la microbiologie, peut prêter à confusion. C’est pourquoi ces

infections sont habituellement classées d’après les struc-

tures anatomiques touchées par le processus infectieux. Par-

mi les infections profondes, deux entités sont particulière-

ment redoutables et seront abordées ci-dessous : il s’agit

des fascéites nécrosantes et des myosites.

fascéites nécrosantes et myosites

Ces deux entités affectent la plupart du temps les per-

sonnes immunodéprimées,9 mais parfois également de

jeunes patients et en bonne santé. Le début des symp-

tômes est souvent brutal. La fascéite nécrosante débute

comme un érysipèle qui ne répond pas aux antibiotiques

et qui s’étend rapidement sous l’action des enzymes et des

toxines bactériennes, entraînant nécrose et liquéfaction des

tissus avoisinants.9 Il y a souvent une disproportion entre

l’aspect externe des lésions érythémateuses et l’intensité

des douleurs. La fièvre et les crépitations sont rares à l’ad-

mission. D’un point de vue physiopathologique, et contrai-

rement à l’érysipèle, la fascéite nécrosante est une maladie

systémique, résultant d’une atteinte du

fascia superficialis

, et

non pas des fascias musculaires. Le

fascia superficialis

est une

structure mal définie, localisée dans le tissu sous-cutané. Les

microthrombi8 et les troubles de la circulation sanguine

sont à l’origine d’une gangrène profonde. Des lésions bul-

leuses peuvent se former et les lésions tardives peuvent

ressembler aux brûlures profondes . Dans les formes non

traitées, il y a une extension rapide au tissu entourant la

zone infectée qui s’associe souvent à une bactériémie avec

défaillance multiviscérale aboutissant au décès. La morta-

lité est comprise entre 20 et 30% bien que des mortalités

plus faibles de 15-20% aient été rapportées (tableau 1).10

Selon l’agent pathogène en cause, on distingue deux types

de fascéites nécrosantes.9 Le type I correspond aux infec-

tions multibactériennes (chez les sujets immunodéprimés).

Les infections de type II sont causées par

S. pyogenes

et sont

rapidement progressives, y compris chez les patients en

bonne santé. Toutefois, il n’y a pas de différence de mor-

bidité, de mortalité ou de prise en charge entre ces deux

types d’infection. L’atteinte des organes génitaux est appe-

lée gangrène de Fournier.

Les fascéites atteignent souvent les muscles. Ainsi, la

plupart des fascéites nécrosantes sont, anatomiquement

parlant, des fasciomyosites bien que des myosites isolées

puissent également survenir. L’augmentation du taux san-

guin de la créatinine phosphokinase suggère une partici-

pation musculaire. L’infection bactérienne des muscles par

Clostridium perfringens

ou par

C. septicum

est souvent appe-

lée «gangrène gazeuse» du fait des crépitations. Cette forme

est rare de nos jours, car les facteurs prédisposants sont

les plaies contaminées par des germes anaérobies (plaies

de guerre ou plaies sur catastrophe naturelle non traitées).

Maladie produite par une toxine

Enfin, outre le tableau local, tant

S. aureus

que les strep-

tocoques bêta-hémolytiques peuvent entraîner un sepsis

par la production de superantigènes et de toxines.11 Ces

situations sont appelées syndrome de choc toxique sta-

phylococcique ou streptococcique et sont marquées par

l’apparition d’un choc septique.

traitement médico-chirurgical

En règle générale, seules les infections cutanées super-

ficielles, les érysipèles et les cellulites sont traitées par les

antibiotiques seulement, tandis que les fascéites et les

myosites représentent des urgences chirurgicales devant

être prises en charge dans les quelques heures suivant l’hos-

pitalisation du patient. Le traitement chirurgical est com-

plété par une antibiothérapie.2 Dans certains cas d’infec-

tions profondes des tissus mous, en l’absence de sepsis ou

Dermohypodermite Fascéite nécrosante

• Hémodynamiquement stable • Sepsis

• Mortalité l1% • Mortalité 15-25%

• Hémocultures positives 2% • Hémocultures positives 30%

• Jusqu’à 100/100 000 par année • l 1/100 000 par année

• Erythème homogène avec bords • Erythème inhomogène,

bien délimités nécroses, phlyctènes

• Porte d’entrée mycoses interdigitales • Traumatique ou inconnu

• Comorbidités fréquentes • Souvent bonne santé

(diabète, lymphœdèmes) habituelle

Tableau 1. Différences cliniques potentielles entre

une infection cutanée ou des tissus mous superfi-

cielle et une infection profonde de type fascéite

24_28_37856.indd 2 16.04.14 07:04

de collections, une attitude conservatrice médicale peut être

envisagée seule et avec succès.

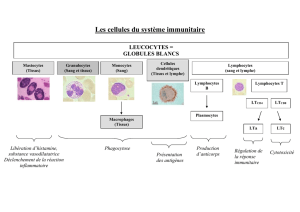

Traitement chirurgical

Le traitement chirurgical consiste en une excision large

des tissus lésés.9,12 Au status opératoire, les tissus mous

infectés sont grisâtres, saignent peu, et ne résistent pas à

une dissection manuelle. La totalité du tissu atteint, décollé

par une pression minime ou par un simple passage de doigt

doit être débridée (figure 1).9,12 De nombreuses études

ont démontré l’importance de l’étendue du premier débri-

dement.9 Une reprise à 48 heures d’intervalle jusqu’à sta-

bilisation des lésions est recommandée. Dans les cas ex-

trêmes, si l’atteinte est localisée aux extrémités, une ampu-

tation peut être considérée comme un geste de sauvetage.

Quand l’infection est stoppée et tout le tissu nécrotique

débridé, la fermeture de la plaie nécessitera un recours à

des greffes de peau, ou des lambeaux musculo-cutanés.

L’utilisation d’un système VAC est courante, et permet de

favoriser le développement de tissu de granulation en main-

tenant les tissus dans des conditions hypoxiques et en dé-

pression.13

Traitement médical

Les agents antimicrobiens représentent l’arsenal théra-

peutique fondé sur des preuves d’expériences cliniques

lors du traitement des fascéites, des myosites, des cellulites

et des érysipèles. Les immunoglobulines et l’oxygénothé-

rapie hyperbare ont un rôle de soutien.

Dans la réalité quotidienne, l’antibiothérapie empirique

initiale comprend souvent une carbapénème ou d’autres

antibiotiques à large spectre (souvent avec la vancomycine

en plus) en attendant les résultats des cultures, ceci afin

d’éviter le plus possible une évolution potentiellement lé-

tale. Les streptocoques bêta-hémolytiques et

C. perfringens

sont sensibles à la pénicilline. En Suisse, et contrairement

au continent nord-américain,

S. aureus

(communautaire) est

généralement sensible aux céphalosporines de première

et de deuxième générations et à l’amoxicilline/acide clavu-

lanique. Ainsi, même lors des infections polymicrobiennes,

ces pathogènes dangereux restent largement couverts par

les céphalosporines et l’amoxicilline/acide clavulanique. Il

n’est donc pas nécessaire de couvrir plus large en dehors

des situations d’éventuelles allergies et du contexte d’in-

fections nosocomiales. Selon la littérature et partant d’ex-

périences personnelles, la plupart des couvertures initiales

par de larges spectres se sont avérées rétrospectivement

de trop et les antibiotiques auraient pu être restreints aux

pénicillines ou aux céphalosporines (tableau 2). La durée

de l’antibiothérapie chez les patients ayant été victimes de

choc septique dépend de la présence de localisation se-

condaire et de l’évolution de ces patients. Concernant les

infections non bactériémiques de la peau et des tissus

mous, la littérature manque de preuve quant à la durée de

l’antibiothérapie.5 C’est fréquemment l’évolution clinique,

la pré sence de micro-abcès non drainés et l’expérience du

médecin qui déterminent la durée de l’antibiothérapie.

Pour les fascéites, les myosites ainsi que les syndromes

de choc dus aux superantigènes et à la production de toxine,

la clindamycine dosée à 600 mg toutes les six heures (ou

900 mg toutes les huit heures), et administrée par voie in-

traveineuse, est souvent associée pour une durée de trois

à cinq jours11 même si l’agent pathogène est résistant à

cette molécule (tableau 2). Cet anti biotique inhibe en effet

la production de toxine,11 du moins in vitro. In vivo, une

seule étude observationnelle s’est intéressée au bénéfice

clinique d’associer la clindamycine et a rapporté des résul-

tats positifs, avec cependant un intervalle de confiance large

(analyse univariée ; odds ratio 4,7 ; IC 95% : 1,0-25,0), témoi-

gnant de l’incertitude persistante sur cette question.11

L’administration intraveineuse d’immunoglobulines est

régulièrement discutée comme une thérapie de soutien

aux antibiotiques. De nos jours, leur rôle réside en l’activa-

tion du complément, la promotion de cytotoxicité à média-

tion cellulaire dépendante des anticorps, la réduction de

l’interleukine 6 et du TNF-alpha11 et l’inhibition des supe-

rantigènes. Les données cliniques proviennent de plusieurs

articles sur des études conduites in vitro et d’au minimum

cinq articles relatant des études in vivo, publiées par le

même groupe et dans le même journal scientifique.14 Ce

groupe a publié les meilleures données disponibles en 2003

suite à un essai européen randomisé, mené en double aveu-

gle et comparé à un placebo chez des patients présentant

922 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

23 avril 2014

Figure 1. Fascéite nécrosante du bras gauche chez

un patient diabétique

Initialement la lésion cutanée a été uniquement incisée (A). Dans un

deuxième temps, les tissus contaminés ont été excisés (B) permettant

une bonne évolution avec greffe de peau mince (C).

A

B

C

24_28_37856.indd 3 16.04.14 07:04

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

23 avril 2014 923

un syndrome de choc toxique. Le critère d’évaluation prin-

cipal était la mortalité après 28 jours. On observait une ten-

dance non significative à une moindre mortalité dans le

groupe traité par des immunoglobulines comparé au pla-

cebo (2/10 vs 4/11).14 L’ajustement pour la mixité des cas ne

pouvait être effectué à cause du nombre réduit de 21 pa-

tients dans cette étude. Les auteurs ont conclu que les im-

munoglobulines seraient bénéfiques à partir de l’ensemble

de données observées.

Les doses recommandées d’immunoglobulines varient

selon les auteurs et au cours du temps. La littérature pro-

pose des doses uniques de 2 g/kg ou une cure de trois jours

en commençant par 1 g/kg le premier jour puis 0,5 g/kg les

deux jours suivants.14 Dans l’ensemble, ces études sont

prometteuses. Cependant d’autres études sont nécessaires

avant d’établir les recommandations strictes con cernant l’uti-

lisation des immunoglobulines, coûteuses et potentielle-

ment nocives, dans le traitement des fascéites nécrosan tes.

A noter que les différentes préparations de mélanges po-

lyspécifiques d’immunoglobulines semblent ne pas avoir

la même efficacité contre les superantigènes streptococ-

ciques et staphylococciques dont la signification clinique

demeure peu claire.

Oxygénothérapie

L’oxygénothérapie hyperbare n’est pas disponi ble dans

tous les centres et son utilité n’est pas scientifiquement

démontrée. Toutefois, les bons résultats obtenus dans des

cas isolés ont permis au Centre for Medicare and Medicaid

Services, aux Etats-Unis d’Amérique, de rembourser cette

thérapie pour les fascéites nécrosantes et les gangrènes

gazeuses. Il en est de même dans beaucoup de pays euro-

péens. Formellement, l’oxygénothérapie hyperbare est

classée de nos jours au niveau de preuve C et à la catégorie

de recommandation IIb.15 Ce traitement reste moins im-

portant que le débridement chirurgical et les antibiotiques

et ne doit en aucun cas retarder l’intervention chirurgicale.

aspects futurs

Le futur apportera, espérons-le, des données solides

pros pectives concernant la gestion des infections sévères

des tissus mous. Du fait de leur faible incidence et de la

grande mixité des cas, des essais multicentriques et multi-

disciplinaires sont nécessaires concernant tous les aspects

des soins, de l’approche dans les suites du débridement

chirurgical jusqu’au rôle et au dosage de la clindamycine et

des immunoglobulines dans la prise en charge précoce de

ces infections.

Infection Principaux pathogènes Choix de l’antibiotique* Remarques**

Cellulite S. pyogenes, S. aureus ; Céphalosporine de 1re génération, • Résistance à la clindamycine possible chez

rarement autres organismes amoxicilline/acide clavulanique, S. pyogenes et S. aureus

clindamycine (en cas d’allergie sévère • Vancomycine si forte suspicion de SARM**

à la pénicilline)

Fascéite nécrosante Type I : mixte. Empiriquement, forte dose amoxicilline/ • Débridement chirurgical essentiellement

Espèces anaérobies, acide clavulanique IV, plus clindamycine IV • Ajouter vancomycine si SARM probable

streptocoques et entérobactéries • Immunoglobulines en cas de danger vital

Myosite Type II : S. pyogenes, S. aureus, Empiriquement, forte dose amoxicilline/ • Ajouter vancomycine si SARM probable

streptocoques bêta-hémolytiques, acide clavulanique IV, plus clindamycine IV • Immunoglobulines en cas de danger vital

rarement C. perfringens

* Dès que l’agent pathogène a été identifié, le choix de l’antibiotique peut être modifié et le spectre rétréci.

** Il faut être conscient de l’endémicité du Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline d’origine communautaire ou nosocomiale (SARM). Le cotri-

moxazole ou la clindamycine représentent le choix dans la plupart des infections communautaires mineures, pour tous les autres cas c’est la vancomycine.

Tableau 2. Pathogènes et antibiothérapie présomptive* dans les infections sévères des tissus mous

(Adapté de I. Uçkay, H. Sax, P. Hoffmeyer, D. Lew, D. Pittet. Severe soft-tissue infections. Oh’s Intensive Care. Chapter 63, 2013).

Remerciements

Nous remercions toute l’équipe médico-soignante des Services de

chirurgie orthopédique et de traumatologie de l’appareil moteur et de

prévention et contrôle de l’infection des Hôpitaux Universitaires de

Genève.

Conflit d’intérêts

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation avec

cet article.

Implications pratiques

La présentation clinique des infections profondes des tissus

mous peut initialement mimer une infection plus bénigne

telle qu’un érysipèle. Toutefois, l’état général du patient, la

progression des lésions et leur mauvaise délimitation sont

fortement évocateurs d’une atteinte gravissime

Le traitement initial est chirurgical, et comporte un débride-

ment large des tissus contaminés, et ce traitement est asso-

cié à une prise en charge antibiotique et de soutien

En raison de la faible incidence de ces affections, seules des

études multicentriques permettront à l’avenir de mettre au

point de nouvelles stratégies afin d’améliorer la prise en

charge et la survie des patients

>

>

>

24_28_37856.indd 4 16.04.14 07:04

924 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

23 avril 2014

Drs Moez Chargui, Domizio Suvà, Panayiotis Christofilo-

poulos, Antoine Lomessy

Service de chirurgie orthopédique et de traumatologie

de l’appareil moteur

Dr Ilker Uçkay

Services de chirurgie orthopédique, des maladies

infectieuses et de prévention et contrôle de l’infection

HUG, 1211 Genève 14

Domizio [email protected]

Pr Didier Pittet

Service des maladies infectieuses et de prévention

et contrôle de l’infection, Centre Collaborateur OMS

pour la Sécurité des Patients

HUG et Faculté de médecine

1211 Genève 14

Adresses

1 ** Blum CL, Menzinger S, Genné D. Erysipèle :

manifestations cliniques et prise en charge. Rev Med

Suisse 2013;9:1812-5.

2 Darbellay P, Uçkay I, Dominguez D, et al. Traitement

du pied diabétique infecté : une approche multidiscipli-

naire par excellence. Rev Med Suisse 2011;7:894-7.

3 Tognetti L, Martinelli C, Berti S, et al. Bacterial skin

and soft tissue infections : Review of the epidemiology,

microbiology, aetiopathogenesis and treatment : A col-

laboration between dermatologists and infectiologists.

J Eur Acad Dermatol Venereol 2012;26:931-41.

4 Uçkay I, Sax H, Harbarth S, et al. Multi-resistant in-

fections in repatriated patients after natural disasters :

Lessons learned from the 2004 tsunami for hospital in-

fection control. J Hosp Infect 2008;68:1-8.

5 Reber A, Moldovan A, Dunkel N, et al. Should the

methicillin-resistant Staphylococcus aureus carriage

status be used as a guide to treatment for skin and soft

tissue infections ? J Infect 2012;64:513-9.

6 Uçkay I, Ferry T, Stern R, et al. Use of serum anti-

streptolysin-O-titers in the microbial diagnosis of or-

thopedic infections. Int J Inf Dis 2009;13:421-4.

7 Kim KT, KimYJ, Lee JW, et al. Can necrotizing in-

fectious fasciitis be differentiated from nonnecrotizing

infectious fasciitis with MR imaging ? Radiology 2011;259:

816-21.

8 * Stamenkovic I, Lew PD. Early recognition of po-

tentially fatal necrotising fasciitis : Use of frozen-section

biopsy. N Engl J Med 1984;310:1689-93.

9 Sarani B, Strong M, Pascual J. Necrotizing fasciitis :

Current concepts and review of the literature. J Am

Coll Surg 2008;208;279-88.

10 Anaya DA, McMahon K, Nathens AB, et al. Predic-

tors of mortality and limb loss in necrotizing soft tissue

infections. Arch Surg 2005;140:151-6.

11 * Kaul R, McGeer A, Norrby-Teglund A, et al.

Intra venous therapy for streptococcal toxic shock syn-

drome – A comparative observational study. Clin In-

fect Dis 1999;28:800-7.

12 Baxter CR. Surgical management of soft tissue in-

fections. Surg Clin North Am 1972;52:1483-99.

13 Öztürk E, Özgüç H, Yılmazlar T. The use of vacuum-

assisted closure therapy in the management of Four-

nier’s gangrene. Am J Surg 2009;197:660-5.

14 ** Darenberg J, Ihendyane N, Sjölin J, et al. Intra-

venous immunoglobulin G therapy in streptococcal

toxic shock syndrome : A European randomized, double-

blind, placebo-controlled trial. Clin Infect Dis 2003;

37:333-40.

15 Weaver LK. Hyperbaric oxygen in the critically ill.

Crit Care Med 2011;39:1784-91.

* à lire

** à lire absolument

Bibliographie

24_28_37856.indd 5 16.04.14 07:04

1

/

5

100%