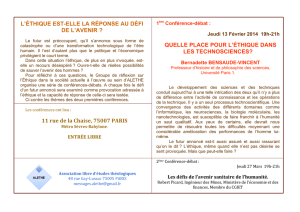

Dominique Vermersch, L?éthique en friche

Économie rurale

Agricultures, alimentations, territoires

299 | 2007

Enjeux internationaux et institutionnels des signes de

qualité et d'origine

Dominique Vermersch, L’éthique en friche

Éditions Quæ, Coll. Update Sciences et Techniques, Paris - 2007 – 118 p.

Raphaël Larrère

Édition électronique

URL : http://

economierurale.revues.org/247

ISSN : 2105-2581

Éditeur

Société Française d'Économie Rurale

(SFER)

Édition imprimée

Date de publication : 6 juillet 2007

Pagination : 84-85

ISSN : 0013-0559

Référence électronique

Raphaël Larrère, « Dominique Vermersch, L’éthique en friche », Économie rurale [En ligne], 299 | Mai-juin

2007, mis en ligne le 13 novembre 2009, consulté le 05 octobre 2016. URL : http://

economierurale.revues.org/247

Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.

© Tous droits réservés

84 • ÉCONOMIE RURALE 299/MAI-JUIN 2007

NOTE DE LECTURE

loppement des pays industrialisés aussi

peu équitable pour les hommes que désas-

treux pour l’environnement. Le sixième

chapitre (intitulé « Clonera ? clonera

pas ? ») insiste sur « l’indétermination

éthique » à laquelle se trouvent confron-

tés tous ceux qui s’appliquent à évaluer

des situations aussi complexes que celles

que nous offrent les innovations issues

des recherches techno-scientifiques. C’est

dans son dernier chapitre que DV, pour-

suivant la solution qu’il a préconisée pour

sortir de l’indétermination éthique au

sujet du clonage (il s’agit de « rouvrir la

boite de Pandore relative à l’idée de fina-

lités présentes dans la nature) en appelle

à considérer la nature comme « une ins-

tance morale », une « nature inspiratrice

de sagesse humaine ».

Lorsque Dominique Vermersch dans les

premiers chapitres de son ouvrage s’inscrit

en faux contre l’universalisme de l’éco-

nomie, il critique la naturalisation du

social (et de la morale sociale) sous la

forme d’une soumission aux « lois » du

marché. Un marché qui a acquis, dans la

conception du monde qui s’est imposée

aux pays occidentaux, une transcendance

jadis réservée à Dieu. Étrangement, dans

le dernier chapitre (intitulé « La terre vue

du ciel »), il déplore que la modernité,

une fois qu’elle a clairement distingué

entre l’être et le devoir être, n’a plus cher-

ché d’inspiration morale dans la nature. Il

nous invite à retrouver cette « sagesse du

monde » des penseurs grecs et romains et,

de fait, en appelle (tout en s’en défen-

dant) à une naturalisation de la morale.

Il y aurait donc une mauvaise naturalisa-

tion de l’éthique sociale – celle qui accorde

une transcendance au marché –, et une

bonne – celle qui reconnaît la transcen-

dance de la nature. C’est que le marché

n’est qu’un mécanisme résultant des inter-

actions entre humains, alors que la nature

cette « demeure éthique », est harmonie

et que derrière les finalités que l’on y

peut découvrir et la « sagesse » dont on

doit s’inspirer, il y a celle du Créateur.

Dominique Vermersch

L’éthique en friche

Éditions Quæ - Collection Update Sciences et Techniques

Paris, 2007, 118 p., 26 €

L

e titre même de cet ouvrage avertit le

lecteur : il ne s’agit pas d’un livre uni-

versitaire, plus ou moins ennuyeux pour le

profane, mais d’un manifeste vigoureux.

Un manifeste qui « convie à une pause »

réflexive. S’il s’était d’ailleurs agi d’une

œuvre académique, il eut été pour le

moins osé (et, au pire, franco-français) de

choisir un tel titre, tant la philosophie

morale et l’éthique appliquée ont connu

tout au long du XXesiècle, aux USA,

comme dans bien des pays européens

(Allemagne, Royaume-Uni, Danemark,

etc.), d’importants développements. Mais

il est vrai que, jusqu’à ces dernières

années, l’Université française avait laissé

l’éthique en jachère (en dépit de Ricoeur).

C’est la raison pour laquelle il m’a semblé

plus conforme au statut de cet ouvrage de

fournir une impression globale que d’en-

trer dans des détails techniques destinés,

ici à approuver, là à développer, ailleurs à

contester, les arguments de l’auteur.

Ce livre de 113 pages est composé de sept

chapitres. Après avoir justifié son titre

(chapitre I) et remarqué fort justement

que la prolifération des références à

l’éthique ne signifie pas que celle-ci soit

prise au sérieux, Dominique Vermersch

(DV) consacre quatre chapitres à l’éthique

économique et sociale. Cela commence

par une reprise nuancée de la critique

illitchienne de la contre-productivité de la

société industrielle (chapitre II), se poursuit

par une critique des prétentions de l’éco-

nomie à dire la vérité de la totalité sociale

(chapitre III), puis par une analyse des

relations de compétition mimétique entre

l’éthique et la politique (chapitre IV). L’en-

semble culmine dans un remarquable cin-

quième chapitre, consacré à la politique

agricole qui a imposé le modèle de déve-

SFER 299 COMPLET 28/01/08 16:45 Page 84

ÉCONOMIE RURALE 299/MAI-JUIN 2007 • 85

NOTE DE LECTURE

En caricaturant à peine, le livre de DV est

un manifeste contre le veau d’or de notre

temps, le faux dieu auquel les libéralistes

ne cessent de sacrifier aussi bien la nature

que la dignité humaine. Et c’est un plai-

doyer en faveur du vrai Dieu, celui de la

Création qui, dans son infinie bonté, a

donné en partage à l’humanité une

nature harmonieuse (« nature en usu-

fruit, nature de don »).

Qui n’est pas religieux pourrait s’en tenir

là, mais ce serait à tort. D’abord, Domi-

nique Vermersch a parfaitement le droit

de contester une modernité qui a posé

que la nature est moralement neutre et

de chercher son inspiration dans la façon

dont les anciens (à l’exception d’Epicure et

de Lucrèce, dont la philosophie est anti-

religieuse) se réglaient sur la « sagesse

du monde ». Ensuite parce que l’éthique,

en tant que réflexion rationnelle sur l’ac-

tion, est matière à argumentation. Bien

qu’il insiste plutôt sur les intuitions

morales et sur la conscience éthique, DV

argumente et invite ainsi ses lecteurs à

lui opposer d’autres arguments. Enfin, sa

démarche le conduit à analyser finement

les rapports entre éthique, politique et

économie et à développer une critique

solide, originale et par bien des aspects

réjouissante du libéralisme économique.

Quant à l’interprétation tout à fait

convaincante des transformations de la

production agricole et à la critique de la

politique agricole des grands pays expor-

tateurs (le chapitre V), elles méritent à

elles seules l’achat du livre.

Le principal reproche que j’adresserais à ce

bref et percutant ouvrage est le mépris

dans lequel l’auteur tient les éthiques ani-

males, comme si s’interroger sur ce qu’il y

a à respecter chez l’animal (la sensibilité,

les états mentaux...) portait atteinte à la

dignité de l’homme, comme si l’homme

n’avait pas un corps animal.

Pour Dominique Vermersch, poser la proxi-

mité de l’homme et de certains animaux,

refuser que le propre de l’homme (et sa

supériorité cognitive) lui donne droit de ne

considérer les animaux que comme des

valeurs instrumentales et d’en disposer à sa

guise, conduit nécessairement à « la bana-

lisation, voire la réification de l’humain ».

Si l’on prend la question du clonage (cha-

pitre VI), on peut opposer à DV que le

respect de l’animal, en tant qu’être sen-

sible, fournit des arguments contre une

telle opération qui se traduit par une

masse (98%) d’avortements, d’animaux

morts-né et de jeunes non viables. Ces

arguments sont a fortiori valables pour

les hommes. Le souci de l’animal ne

menace en rien l’humain ; c’est la réifica-

tion des animaux qui, à l’inverse, peut pré-

parer les esprits à la réification de

l’homme. Il est vrai que les éthiques ani-

males, considèrent que l’homme est

parent du singe et n’a pas été créé à

l’image de Dieu. DV aurait pu néanmoins

s’y intéresser, en suivant une tradition

chrétienne qui, ébauchée chez Saint Tho-

mas d’Aquin, aboutit à Saint François d’As-

sises et à nos frères les oiseaux.

La principale vertu de l’ouvrage de Domi-

nique Vermersch est de montrer comment

une éthique économique et sociale (ter-

rain sur lequel il se place le plus volontiers

et avec le plus de bonheur) peut balayer

les discours moralisateurs des idolâtres du

marché. Ses lecteurs, et en particulier ceux

d’Économie Rurale y trouveront de quoi

stimuler leur réflexion. Peu importe que le

vent frais vienne d’une pensée religieuse,

c’est toujours un vent frais. Et c’est pour-

quoi bien que ne partageant pas les moti-

vations de Dominique Vermersch et sou-

vent en désaccord avec lui, j’ai toujours lu

ses textes avec plaisir et profit... et celui-

ci en particulier. ■

Raphaël LARRÈRE

INRA

SFER 299 COMPLET 28/01/08 16:45 Page 85

1

/

3

100%