Territoires et pratiques religieuses parmi les musulmans

Revue d’études comparatives Est-Ouest

http://www.necplus.eu/REC

Additional services for Revue d’études comparatives Est-

Ouest:

Email alerts: Click here

Subscriptions: Click here

Commercial reprints: Click here

Terms of use : Click here

Territoires et pratiques religieuses parmi les musulmans du

Bachkortostan*

Xavier Le Torrivellec

Revue d’études comparatives Est-Ouest / Volume 42 / Issue 02 / June 2011, pp 65 - 90

DOI: 10.4074/S033805991100204X, Published online: 27 July 2011

Link to this article: http://www.necplus.eu/abstract_S033805991100204X

How to cite this article:

Xavier Le Torrivellec (2011). Territoires et pratiques religieuses parmi les musulmans du

Bachkortostan*. Revue d’études comparatives Est-Ouest, 42, pp 65-90 doi:10.4074/

S033805991100204X

Request Permissions : Click here

Downloaded from http://www.necplus.eu/REC, IP address: 88.99.165.207 on 25 May 2017

TerriToires eT prATiques religieuses

pArmi les musulmAns du bAchkorTosTAn *

Xavier LE TORRIVELLEC

Directeur adjoint du Centre d’études franco-russe de Moscou

Revue d’études comparatives Est-Ouest, 2011,

vol. 42, n° 2, pp. 65-90

Résumé : Dans le présent article, l’auteur propose une géographie des pratiques reli-

gieuses. Suivant le fil rouge des rapports entre religion et territoire, il revient sur

l’histoire récente et sur la situation de l’islam régional en montrant la variété des

paysages du croire qu’il repère à partir d’entretiens et d’observations personnelles.

Il traite ainsi de la base territoriale des rivalités ayant conduit à l’éclatement de

la CDUMES après la libéralisation des années 1990 avant de s’attarder sur plusieurs

cas de villes et de villages du sud et de l’ouest de la région. L’approche de l’islam

par le territoire lui permet de croiser plusieurs problématiques: le positionnement

des pouvoirs locaux (de la république, des villes et des districts); les tendances

à l’encadrement et le déploiement d’initiatives personnelles; le rapport flexible à

l’autorité des muhtasib; la prépondérance des réseaux de sociabilité autour des

enjeux du financement. La plateforme d’observation choisie permet de faire res-

sortir les rapports différents au religieux qui se déploient dans un espace commun

marqué par des phénomènes de modes identitaires (ishanisme) mais aussi par des

tendances fondamentalistes de refus des normes traditionnelles.

* Nous tenons à remercier le Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasia-

tiques (CETOBAC, UMR 8032, EHESS/CNRS/Collège de France) pour le soutien accordé

lors d’une mission de terrain en 2009.

VOLUME 42, JUIN 2011

Xavier Le TorriveLLec

66

Avec plus de 4 millions d’habitants, le Bachkortostan, situé à 1 200 km

de Moscou, est un haut lieu de l’islam sunnite du fait de la présence de

deux millions de Tatars et de Bachkirs, populations turciques de tradition

musulmane1. Convertis à partir du Xe siècle à l’islam de rite hanafi, les

peuples turciques de la Volga sont intégrés à la Moscovie au milieu du

XVIe siècle et soumis à une christianisation forcée au milieu du XVIIIe.

Catherine II modère la politique répressive et crée, en 1788, l’Assemblée

spirituelle musulmane d’Orenbourg (Orenburgskoe magometanskoe

dukhovnoe sobranie). Soutenues par une bourgeoisie tatare réclamant

l’égalité juridique avec les Russes, les élites musulmanes revitalisent

l’islam (djadidisme) et s’engagent dans un mouvement d’émancipation,

devenu politique après la révolution de 1905. Après 1917, la chaîne de

transmission des savoirs est rompue dans la violence des répressions et

la division ethnique des territoires aboutit à la fondation, en 1918, d’une

Direction spirituelle des musulmans de Bachkirie (BDUM)2. Les imams

tatars de la Direction spirituelle centrale des musulmans de la partie

européenne de l’URSS (CDUM RSFSR), héritière de l’Assemblée spi-

rituelle, obtiennent le démantèlement de la BDUM en 1936. En 1944, la

CDUM RSFSR compte 12 mosquées dans la République autonome des

Bachkirs. Aujourd’hui, en raison du renouveau religieux autorisé par la

perestroïka et la libéralisation postsoviétique, l’orthodoxie et l’islam s’y

partagent 89 % du total des 1 250 communautés religieuses locales offi-

ciellement enregistrées dans la république. En 2009, 819 mosquées y fonc-

tionnent, contre moins d’une vingtaine en 19863. Les phénomènes migra-

toires (400 000 migrants entre 1992 et 2005) ont renforcé la visibilité de

l’islam, pluralisé les doctrines en présence (le chiisme des Azerbaïdjanais)

et poussé à une spécialisation des mosquées de la capitale4. Dans cette

région à majorité musulmane de la Russie centrale, des modulations sont

ainsi notables dans la pratique religieuse. Si elles sont souvent corrélées

au facteur ethnique, elles exigent aussi de s’interroger sur les modalités

de leur inscription territoriale. Nous faisons en effet l’hypothèse ici que

les arrangements religieux d’un individu sont fonction de son lieu de vie

et des réseaux qu’il y a constitués. Nous analyserons donc l’évolution de

l’islam postsoviétique et la gradation des pratiques au Bachkortostan en

fonction de la géographie des sociabilités religieuses. S’appuyant sur des

entretiens réalisés au cours de séjours fréquents en Russie, sur des tra-

1. Le regain religieux des années 1950 et la campagne antireligieuse de Khrouchtchev res-

tent à étudier.

2. Pour les noms des insitutions et leurs abbréviations, voir le glossaire, pp. 14-15.

3. Voir la carte interactive de toutes les communautés religieuses de Russie : http://interfax.

hitroad.ru/

4. Inaugurée en 1998 aux abords d’une avenue très fréquentée d’Oufa, la mosquée Lja-lja

Tjul’pan accueille un public hétérogène (Turcs, Azerbaïdjanais, Ouzbeks, Tadjiks…). La plu-

part viennent surtout pour retrouver leurs compatriotes et prendre des nouvelles.

TerriToires eT praTiques religieuses parmi les musulmans du BachkorTosTan 67

vaux récents5 et sur les conclusions d’un article précédent (Le Torrivellec,

2005), notre étude expliquera les logiques territoriales de l’évolution ins-

titutionnelle de l’islam avant d’explorer sa configuration actuelle dans les

environnements urbain, semi-urbain et rural.

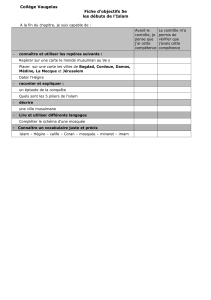

Localisation géographique des lieux cités

1. l’inscripTion TerriToriAle

des insTiTuTions musulmAnes posTsoViéTiques

La variété institutionnelle de l’islam de Russie date des années 1990 et

concerne les instances représentatives comme les établissements éducatifs.

Autrefois unifié et sous contrôle, l’islam est devenu, après la disparition de

l’URSS, aussi pluriel que les territoires sur lesquels il participe à la revivis-

cence du religieux. La situation politique ne suffit cependant pas à rendre

5. Se reporter notamment à gALLjAmov (2006) ; SiLAnT’ev (2006, pp. 176-184) ; fiLATov &

Lunkin (2005).

Kama

Ufa

Inzer

Belaja

Belaja

Bugulma

Tjumazy

Oktjabr’skij

Agidel’

Neftekamsk

Kandry

Nove Sulli

Ermekeevo

Usman-Tašly

Starošаkhovo

Belebej

Ajučevo

Ufa

Učaly

Beloreck

Askarovo

Jumaguzino

Sibaj

Bajmak

Salavat

Išimbaj

Sterlitamak

Roščinskij

Etkulovo

district Augarzinskij

Routes

Voies ferrées

Rivières

Limites de la République du Bachkortostan 50 km

VOLUME 42, JUIN 2011

Xavier Le TorriveLLec

68

compte d’évolutions institutionnelles dont nous verrons la forte dimension

territoriale.

1.1. LA duALiTé deS inSTiTuTionS muSuLmAneS

en répubLique du bAchkorToSTAn

Durant la seconde moitié du XXe siècle, le territoire de la Russie

soviétique est partagé entre deux directions spirituelles des musulmans

du Caucase du Nord (DUMSK) et de la partie européenne de l’URSS

et de Sibérie (CDUMES). Basée à Oufa, la capitale de la république des

Bachkirs, la CDUMES est dirigée depuis 1980 par le mufti tatar Talgat

Tadžuddin (voir notice biographique dans l’article de Venalij Amelin,

p. 25). L’effondrement de l’URSS exacerbe la lutte pour les ressources,

l’héritage historique de la CDUMES en biens immobiliers (le bâtiment

qui l’abrite est situé au centre ville d’Oufa) et en biens symboliques (l’ins-

titution fut créée en 1788 par Catherine II) éveillant les convoitises. Les

désaccords tactiques s’ajoutent aux rivalités personnelles : le mufti sou-

haite se maintenir comme interlocuteur unique face au nouveau pouvoir

russe. Ses concurrents tablent sur le soutien des pays musulmans (Turquie,

Egypte, Arabie Saoudite…) pour bâtir un système décentralisé où ils

auraient toute leur place.

Les forces centrifuges se renforcent et l’attentisme de Talgat Tadžuddin

précipite en 1992 l’éclatement de la CDUMES (rebaptisée en 1994

CDUMR) : dans chaque république et chaque oblast une direction spi-

rituelle des musulmans (DUM) est instaurée pour gérer les affaires des

musulmans vivant sur son territoire. Une DUM de la République du

Bachkortostan (DUM-RB) est ainsi créée. Elle est divisée en muhtasibāt

dirigées par des imam-muhtasib. Chaque muhtasibāt regroupe plusieurs

prikhody (paroisses) dont chacune est contrôlée par un imam-hatib (s’il

existe une mosquée) ou par un représentant de la communauté musul-

mane locale. Dans l’environnement russe, les imam-muhtasib opèrent dans

les villes et le terme d’imam est réservé aux mullahs des villages. Dirigée

par un mufti de nationalité bachkire et bien implantée dans les districts

ruraux bachkirophones, la DUM-RB rejoint en 1996 les autres DUM

régionales au sein du Conseil des muftis de Russie (SMR), instance repré-

sentative concurrente de la CDUMR (en 1994, la CDUMES fut rebaptisée

Direction spirituelle centrale des musulmans de Russie, CDUMR). Après

l’arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, le rapport de force s’inverse en

faveur de Talgat Tadžuddin, jusqu’au scandale d’avril 2003 lorsque ce der-

nier lance le jihâd contre les pays de la coalition anti-irakienne. Depuis

2005, l’on assiste, sous l’égide d’un État fédéral soucieux de conjurer le

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

1

/

27

100%