Rapport d`appréciation du Commissaire à la santé et

Rapport d'appréciation du Commissaire à la

santé et au bien-être du Québec sur les

services en santé mentale

Des recommandations intéressantes pour

l'amélioration des services,

aucune perspective pour les aînés et la

participation réelle des utilisateurs!

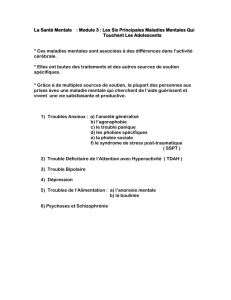

Le 5 décembre 2012, le Commissaire à la santé et au

bien-être, Monsieur Robert Salois, publiait le Rapport

d'appréciation de la performance du système de santé

et de services sociaux 2012 : pour plus d'équité et de

résultats en santé mentale au Québec. Ce rapport

présente l'état du réseau des services en santé mentale

au Québec qui a été analysé par le Commissaire dans

le cadre de différentes consultations, entre autres, et

les recommandations proposées par celui-ci. En quelques mots, ce rapport propose de lutter

contre la stigmatisation, miser davantage sur la prévention, en particulier auprès des jeunes

de moins de 25 ans, consolider les services de première ligne, élargir le panier de services de

la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) pour les y inclure les psychothérapies

offertes dans le secteur privé et mieux reconnaître et financer adéquatement les organismes

communautaires travaillant dans le secteur de la santé mentale.

Et maintenant, du point de vue de la personne utilisatrice, comment analyser les

recommandations de ce rapport?

Permettre un renouveau des services en santé mentale

Le Commissaire à la santé et au bien-être fait preuve d'une grande clairvoyance dans son

évaluation des services en santé mentale et propose une nouvelle vision qui vise à permettre

une meilleure collaboration entre les secteurs publics, privés et communautaires ainsi que

pour passer d'une culture du médicament à celle de la diversité des traitements en santé

mentale.

Prévenir et mieux intervenir pour permettre le rétablissement

À ce qui a trait à la prévention, le Commissaire souligne qu'il est

important d'agir, en priorité, auprès des 25 ans et moins. Pourquoi?

D'une part, agir auprès de ceux-ci permettra d'empêcher l'apparition

de la maladie mentale, réduira les conséquences de celle-ci et

permettra une meilleure inclusion sociale à long terme. Il est

démontré, en particulier, que les personnes de moins de 25 ans qui ont trouble de santé

mentale ont un taux de diplomation inférieur à la moyenne. Il faut souligner, également, que

20 % des enfants ou adolescents auront un trouble mental et que 70 % à 80 % des troubles

mentaux commenceront avant 25 ans.

Trois points sont soulignés par le Commissaire pour améliorer le traitement des personnes

utilisatrices.

1. Premièrement, pour améliorer les services publics, il est important, d'une part,

de mettre fin à la fragmentation des services en santé mentale. Ce projet s’articule

par une meilleure coordination des services, par le renforcement des soins de

première ligne

1

, une uniformisation de l’accès au guichet unique à l'intérieur de la

province, qui constitue la porte d'entrée aux différents services et en adaptant les

services aux jeunes de 18 à 24 ans. C’est ce groupe d’âge qui consulte le moins.

D'autre part, le réseau doit être mis à contribution pour accentuer la lutte contre la

stigmatisation par la reconnaissance de l'apport des pairs aidants, en reconnaissant la

contribution des utilisateurs et en privilégiant l'approche par le contact avec des

personnes en rétablissement pour promouvoir une approche positive de la santé

mentale auprès de la population et des employés du réseau de la santé.

2. Deuxièmement, le Commissaire exerce un vibrant plaidoyer pour une

reconnaissance réelle de l'expertise du secteur communautaire. Il souligne que

les organismes communautaires qui travaille dans le secteur de la santé mentale

améliore les conditions de vie des personnes utilisatrices, offrent un service souple et

personnalisé et favorise la solidarité et les transformations sociales. Malgré le fait

qu'en 1989 le gouvernement ait reconnu le secteur communautaire comme un

partenaire, le Commissaire a souligné que le financement est largement insuffisant. Il

est opportun de souligner que celui-ci est passé de 9,4% en 2005-2006 à 8,8% en

2010-2011 par rapport aux dépenses totales en santé mentale du Ministère de la

Santé et des Services sociaux (MSSS). Il s'agit d'un sous-financement récurrent qui

vient affecter la qualité des services donnés dans un contexte de hausse de la

demande. Par ailleurs, le rapport souligne, également, que le secteur public ne

reconnaît pas l'expertise et la valeur des organismes communautaires. Il est donc

urgent de financer les organismes pour qu'elles puissent jouer pleinement leurs rôles.

3. Troisièmement, cette recommandation a fait le tour des médias. Il s'agit d'inclure

les services de psychothérapies dans les services couverts par le RAMQ. Il

propose cette recommandation pour deux raisons. Selon le Commissaire, il est

important de diversifier les approches thérapeutiques, car il manque d'alternative. Le

traitement par la médication est souvent la seule option. Il est important de souligner

qu'il y a une forte adhésion de la population à la psychothérapie. Par ailleurs, l'accès

public à des services privés de psychothérapie permettrait une plus grande égalité

sociale, car l’accessibilité à ces services privés est souvent un obstacle pour les

travailleurs à bas revenu. Il est opportun de souligner que le délai d’attente dans un

CLSC pour l’accès à une psychothérapie est souvent très long.

1

Les services de première ligne représentent le point de contact de la population avec le réseau de la

santé. Ils comprennent un ensemble de services courants de santé qui s'appuient sur une infrastructure légère

et peuvent être dispensés en cabinet privé, en CLSC, en centre de santé ou à domicile, Source :

http://www.dsp.santemontreal.qc.ca/dossiers_thematiques/services_preventifs/thematique/sante_des_populatio

ns_et_services_de_sante/strategies/definitions.html

Renouveler l'approche entre les partenaires

Le rapport souligne deux grands problèmes reliés à la santé mentale dans la société

québécoise.

On retrouve un problème à l'intégration au travail pour les personnes souffrantes de troubles

de santé mentale, en particulier chez les personnes atteintes de troubles graves de santé

mentale, car près de 80 à 90% se retrouvent sans emploi. Il insiste également sur le fait que

les programmes d'aide à l'emploi ne sont pas orientés vers l'intégration au travail et que les

mesures d'Emploi-Québec ne tiennent pas compte des besoins des personnes prises avec

des troubles de santé mentale. Devant ces constats, il est nécessaire de moderniser ces

programmes afin d'assurer la participation sociale des utilisateurs de service en santé

mentale.

L'accès à un logement convenable, par ailleurs, est particulièrement difficile

pour les personnes atteintes de problèmes de santé mentale. Il y a une

difficulté d'accès pour 27 % pour celles-ci, alors qu'il est de 15 % pour la

population en général. Il est donc important de soutenir le maintien de

plusieurs initiatives intersectorielles pour l'accès au logement autonome.

Mieux mesurer la qualité des services

Le Commissaire souligne le manque d'indicateurs et de données valables pour mesurer la

performance des services en santé mentale. Il est important de souligner qu'il n'y a pas de

données à l'égard de l'utilisation de la loi P-38

2

, qui est une mesure exceptionnelle, et le

MSSS, lors de la publication du Plan d'action en santé mentale 2005-2010 (PASM) n'a pas

déterminé de cibles précises et mesurables assorties d'indicateurs pour chacun de ses

objectifs. Il est donc important de modifier cette approche et d'avoir accès davantage à des

indicateurs pour mesurer la qualité des soins et des services offerts.

Aînés et démocratisation de la gestion des services : deux grands oubliés

L'absence de mesures pour les personnes âgées

Selon l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), les aînés de 65 ans représenteront tout près

de 23 % de la population en 2025 et en 2022, on comptera plus de personnes âgées dans la

2

La Loi P-38 est une loi d'exception pouvant être utilisée si aucun autre recours n'est possible. Comme

cette loi contrevient à la Charte des droits et libertés de la personne, elle se doit d'être très stricte dans son

utilisation. La Loi P-38 s'applique lorsque la personne dont l'état mental présente un danger grave et imminent

pour elle-même ou pour autrui. Bien évidemment, la notion de danger peut laisser place à l'interprétation et elle

est le seul critère à évaluer pour appliquer cette loi. Évidemment, cette loi est utilisée dans les cas où la

personne nous semble présenter un danger et qu'elle refuse de consulter son psychiatre ou d'être hospitalisée.

Dans ces moments, les policiers peuvent intervenir de force et obliger une personne à une garde préventive.

Source : http://www.alpabem.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=119:la-loi-p-38

province que de jeunes de moins vingt ans. Il n'y a pas de doute, la présence des aînés

augmentera au cours des prochaines années. Il est également important de souligner qu'en

2008, 19% des aînés ont connu un niveau élevé de l'indice de détresse psychologique.

3

En

termes de santé mentale, on peut souligner que 22,4 % des personnes âgées vivant à

domicile sont touchées par un trouble de santé mentale.

4

Devant un tel portrait, il aurait été souhaitable que le Commissaire

se penche sur la situation des aînés afin d'analyser leur

accessibilité aux services en santé mentale, leurs visions de la

maladie mentale, leurs perspectives de rétablissement et leur

participation sociale. Pour bien préparer le Québec à son

vieillissement, il est nécessaire de bâtir des services en santé

mentale qui vont répondre à leurs besoins.

Une gestion sans participation réelle des utilisateurs

À plusieurs reprises, le Commissaire a souhaité davantage inclure les utilisateurs dans

l'organisation des services sans présenter un nouveau modèle d'organisation. Le rapport

démontre bien que l'on ne peut pas maintenir le statu quo. Pourquoi? Le Commissaire a en

présenté quelques-unes des difficultés des services en santé mentale : pas de cibles et

d'indicateurs dans le PASM 2005-2010, difficulté à mesurer la qualité des services, non-

reconnaissance du secteur communautaire et sous-financement chronique, inégalité d'accès

au guichet unique pour tous les Québécois, etc. Il est urgent de laisser davantage de place

aux utilisateurs dans l'organisation des services et de passer des consultations aux décisions.

En terminant...

Sans aucun doute, le Commissaire à la santé et au bien-être fait preuve d'une grande audace

avec ses propositions. Si elles sont mises en œuvre, elles vont permettre une plus grande

accessibilité aux services en santé mentale, une diversification de l'offre de traitement, un

meilleur financement du secteur communautaire et une meilleure gestion de la qualité des

services. Il est nécessaire de réfléchir collectivement sur l'adaptation des services en santé

mentale envers les aînés et pour laisser une réelle place aux utilisateurs dans la gestion et

dans la planification de ceux-ci.

Vous trouverez le rapport complet sur le site du Commissaire à la santé et au bien-être

3

Institut de la statistique, Quelques indicateurs de santé chez les aînés, Que révèle l'Enquête 2008,

Avril 2012, Numéro 37

4

Louise-Maude Rioux-Soucy, 75e Congrès de l'ACFAS- La dépression et l'anxiété guettent aussi les vieux qui

restent chez eux, Le Devoir, 12 mai 2007

1

/

4

100%