L`économie résidentielle et le développement local : conséquence

PREFECTURE DE REGION MIDI-

PYRENEES

L’économie résidentielle et le

développement local :

conséquence ou levier ?

Rapport

Octobre 2007

Philippe Estèbe

Yves Janvier

Sophie Tievant

Laurent Davezies

SOMMAIRE

1. Synthèse de l’étude .......................................................................................... 3

2. Objet et méthode de l’étude ............................................................................. 12

3. Les principales composantes de la base économique des pays de Midi-

Pyrénées ........................................................................................ 17

Quatre types de pays en Midi-Pyrénées............................................................... 17

Quel impact de la base économique sur les fondamentaux des pays ? ........... 23

4. La prise en compte des enjeux de l’économie résidentielle par les pays.... 40

Pays Albigeois Bastides ........................................................................................ 43

Pays d’Armagnac ........................................................................................ 47

Pays Bourian ........................................................................................ 51

Pays Lauragais ........................................................................................ 55

Pays Midi-Quercy ........................................................................................ 60

Pays Pyrénées Cathares 64

Pays Ruthénois ........................................................................................ 67

Pays Vallée des Gaves ........................................................................................ 72

5. Entretiens conduits avec des “entrepreneurs résidentiels” ......................... 76

6. Annexe : données sur les unités urbaines des pays de Midi Pyrénées..... 107

2

1. Synthèse de l’étude

L’économie résidentielle est entrée dans le vocabulaire courant depuis plusieurs

années, grâce notamment aux travaux pionniers de Laurent Davezies. Elle fait

l’objet, notamment dans les territoires ruraux, de jugements extrêmement tranchés.

Pour les uns, il s’agit de l’avenir du monde rural, dès lors que l’agriculture est

résiduelle, du moins en termes de population occupée. Pour les autres, il s’agit d’une

« fausse économie », qui entretient l’illusion de l’activité, alors qu’elle n’est alimentée

que par des revenus venant de l’extérieur, et donc renforce la dépendance du

territoire.

Dans ce travail, avec le service étude du SGAR de Midi-Pyrénées, nous n’avons pas

pris parti ; nous ne sommes ni pour, ni contre l’économie résidentielle (bien au

contraire). L’économie résidentielle, autrement dit, la présence, dans un territoire, de

personnes porteuses de revenus qui proviennent d’activités menées ailleurs que

dans ledit territoire, est un phénomène réel. Notre propos n’est ni d’en faire

l’apologie, ni le procès, mais de le comprendre, ou du moins de participer à sa

compréhension et à celle des conséquences qu’il entraîne.

Cette étude a cherché à identifier le poids de l’économie résidentielle dans les pays

de Midi-Pyrénées, à comprendre la manière dont les acteurs du développement local

en tiennent compte et, éventuellement, l’utilisent comme un levier pour le

développement.

L’étude a enfin permis de rencontrer différents « entrepreneurs résidentiels » qui

permettent de cerner le nouveau visage de l’économie rurale, autant, sinon mieux

que l’approche statistique.

Définitions

La richesse d’un territoire infra national (ce que l’on appelle la « base économique »)

provient de deux sources :

- les revenus de la production de biens et de services que les agents économiques

localisés dans le territoire « vendent » à l’extérieur ; on parle alors de base

« productive ».

- les revenus liés à la résidence dans le territoire de personne qui n’y travaillent pas,

mais qui sont susceptibles de dépenser : il s’agit principalement des retraités, des

résidants actifs dans d’autres territoires et des touristes.

L’ensemble de ces revenus (productifs+résidentiels) détermine un niveau de

demande potentielle, qui, à son tour alimente des activités domestiques, tournées

vers la satisfaction des besoins de la population résidante, qu’elle travaille, ou non,

dans le territoire considéré.

3

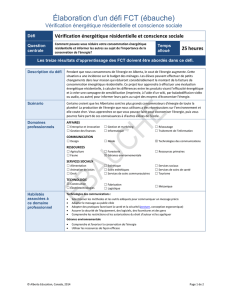

1. Le poids de l’économie résidentielle dans les Pays de Midi-Pyrénées

Composition du revenu basique des ménages dans les

pays de Midi-Pyrénées (2000)

17%

9%

15%

28%

19% Basique productif privé

Salaires publics

Salaires résidentiels

importés

Revenu des retraites

Dépenses touristes

Dans leur ensemble, les pays de Midi-Pyrénées sont fortement alimentés par les

revenus d’origine résidentielle : pour l’ensemble des pays (le calcul est fait hors unité

urbaine, pour saisir la réalité de l’espace rural), les deux premières sources de

revenu sont les retraites (28 % du revenu) et les dépenses touristiques (19% du

revenu). Cependant, cette donnée d’ensemble recouvre d’importants contrastes.

Un premier résultat de l’étude réside dans la permanence de pays ruraux dont

l’économie, en Midi-Pyrénées, est essentiellement productive. La grande périphérie

régionale, celle qui est faiblement sous influence métropolitaine, continue d’être un

territoire de production, soit industriel, soit agricole, soit les deux. Cela n’est pas

totalement surprenant et correspond à une géographie nationale : les emplois

industriels (du moins dans une définition restrictive de l’emploi industriel1) sont

proportionnellement plus nombreux en milieu rural qu’en milieu urbain. Grâce à une

industrie agroalimentaire très importante (1er employeur industriel en Midi-Pyrénées)

mais aussi grâce à une activité industrielle qui s’est maintenue, voire développée

dans les espaces ruraux (par exemple dans le pays de la vallée de la Dordogne

lotoise), tous les pays de Midi-Pyrénées ne sont pas uniquement voués aux revenus

résidentiels. 7 pays sur 32 présentent ce profil productif. Parmi ceux-ci, l’Armagnac

présente la composante productive la plus élevée des bases de Midi-Pyrénées.

1 Les emplois strictement industriels de pure « production » sont, on le sait, désormais minoritaires

dans le procès de fabrication. Ainsi, la proportion d’emplois industriels dans la population active est-

elle à Colomiers, inférieure à Lacaune par exemple.

4

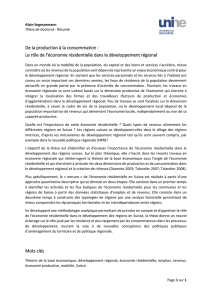

Armagnac

25%

9%

7%

29%

17% Basique productif privé

Salaires publics

Salaires résidentiels

importés

Revenu des retraites

Dépenses touristes

Les autres pays se partagent en trois grandes catégories :

− Les pays périurbains, dont les ménages disposent d’un revenu caractérisé,

par rapport à la moyenne des pays, par une proportion supérieure de salaires

importés, touchés dans les pôles d’emplois (villes centre notamment) et

« ramenés » au domicile, du fait de la dissociation entre domicile et travail.

Parmi ceux-ci, le pays du Girou-Tarn, aux portes de Toulouse, présente la

plus forte composante de salaires importés.

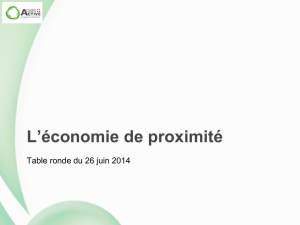

Girou-Tarn-Frontonnais

14%

7%

32%

27%

5% Basique productif privé

Salaires publics

Salaires résidentiels

importés

Revenu des retraites

Dépenses touristes

− Les pays de retraités, dont les ménages disposent d’un revenu caractérisé,

par rapport à la moyenne des pays, par une proportion dominante (supérieure

à 30 %) de pensions de retraites. C’est le pays des Coteaux, sur le plateau

de Lannemezan, qui illustre le mieux cette catégorie.

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

1

/

116

100%