Résumé technique_Agriculture Autrement 2012

La Luzerne

6 décembre 2012

Lycée Agricole Edgar Faure, Montmorot (39)

L'agri

L'agriL'agri

L'agriculture

cultureculture

culture

a

aa

autrement

utrementutrement

utrement

Techniques alternatives et filières bio

L’atout luzerne dans la rotation

Eugène Triboï, chercheur émérite de l’INRA de Clermont Ferrand, a suivi l’essai

longue durée sur la luzerne. Il était l’invité d’honneur et nous a livré la synthèse de

sa réflexion. Contrairement à sa position actuelle, la luzerne a une place essentielle à

tenir dans les systèmes agricoles qu’il nous faut inventer.

Pas de chance pour la luzerne !

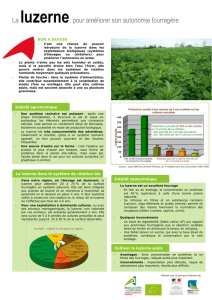

La luzerne et le sainfoin occupaient 19% des terres arables en 1960. Cette surface est tombée

à 3% aujourd’hui, remplacée par le maïs et les prairies temporaires à bases de graminées. Les

jachères industrielles et autres cultures énergétiques récemment introduites dans la PAC

excluent les légumineuses au profit du colza, du blé, du tournesol et de la betterave. La

luzerne serait donc loin derrière ces cultures en termes de production énergétique, ou de coût

de revient ? Ce n’est pas la thèse d’Eugène Triboï qui, chiffres à l’appui, a défendu cette plante

« usine d’azote et de carbone ». La luzerne est reconnue pour être la légumineuse qui fixe le

plus d’azote sous nos climats. Elle l’est moins sur sa capacité à fixer du carbone, c’est à dire de

l’énergie, et pourtant même dans ce domaine elle n’est pas ridicule. Le coût très bas de

l’énergie fossile pendant un siècle explique en grande partie le déclin de cette légumineuse

remplacée par les engrais de synthèse qui représentent 53% de l’énergie consommée par

l’agriculture. Pour aggraver sa situation, le cours des céréales explose. Décidément : pas de

chance pour la luzerne !

Un triple défi

L’agriculture qui a été réduite à la production alimentaire doit pourtant répondre à de

nouveaux défis. Si la sécurité alimentaire reste le premier, l’environnement n’est pas sans

poser problème, quant à l’énergie elle entre directement en concurrence avec la production

alimentaire. L’Union européenne s’est fixée pour 2020 « trois fois 20 » : réduire de 20% les

gaz à effet de serre, améliorer de 20% l’efficacité énergétique et produire 20% d’énergie

renouvelable. Sur le plan agricole, ce n’est pas gagné ! La luzerne pourrait-elle y contribuer ?

Elle a des atouts : l’autonomie pour produire de l’azote et du carbone et un effet positif

indiscutable sur l’environnement. L’essai comparatif d’un système avec deux ans de luzerne

sur six ans de culture et d’un autre avec 6 ans de culture conduit durant trente ans à Clermont

Ferrant montre que la luzerne a fourni 891 unités d’azote en moyenne, soit près de 150

N/ha/an, dont près de 700 N à la luzerne elle-même . L’azote d’origine organique est absorbé

à 80% au cours des années suivantes, alors que l’azote minéral ne l’est qu’à 65%. C’est 15%

de pertes supplémentaires dans l’environnement. Sur le plan énergétique les systèmes avec

luzerne se montrent supérieurs aux systèmes conventionnels. Si la symbiose des légumineuses

coûte un peu d’énergie à la plante, de l’énergie renouvelable, c’est très peu au regard des

engrais azotés dont la synthèse nécessitent beaucoup d’énergie non renouvelable. A long

terme, la luzerne améliore la fertilité des sols et préserve les ressources naturelles. L’analyse

au niveau international montre que les systèmes avec luzerne sont égaux ou supérieur sur le

plan écologique, et supérieurs aux systèmes conventionnels sur les plans de la sécurité

alimentaire et de l’énergie.

Mettre en route l’agriculture de demain

Pour l’avenir, c’est le biogaz produit au sein de systèmes mixtes cultures de vente et

fourragères qui est mis en avant par Eugène Triboï. Une simulation à l’échelle de l’UE à 25

réalisée par Amon en 1998 comparait un système de culture mixte valorisant les inter-cultures

de trèfle et de luzerne et les résidus de culture dans un méthaniseur à un système consacrant

20% de sa surface à des cultures énergétiques. Elle montre que le premier fournit trois fois

plus d’énergie que le second. Généralisé à l’échelle de l’UE, ce système mixte pourrait produire

96% de l’énergie nécessaire aux transports routiers sans remettre en cause la sécurité

alimentaire et tout en faisant progresser l’environnement.

Eugène Triboï concluait son intervention en suggérant que « les activités de valorisation de la

biomasse devrait être assimilées à « des activités agricoles non concurrentielles » afin de

favoriser leur adoption.

Maitriser les chaines de récolte

Arvalis – institut du végétal a mené une étude sur l’ensemble de la chaîne de récolte du foin de

luzerne, depuis la fauche jusqu’au pressage, en passant par le fanage et l’andainage, sur le

site de la Jaillière (44) en 2012. Différents outils y ont été comparés. Gilles Crocq est

intervenu pour en présenter les premiers résultats qui sont donc issues d’une étude

scientifique et non des résultats de constructeurs.

Les facteurs influençant la qualité du foin de luzerne

Limiter les pertes au champ (tant en quantité qu’en qualité) tout en optimisant la

vitesse de séchage constitue un paradoxe de ce mode de récolte. L’objectif est de trouver le

bon compromis entre ces deux aspects, la dégradation étant d’autant plus forte que le séjour

au sol est long.

Lors du séchage au sol, la luzerne peut perdre jusqu’à 30% de son volume initial, et ce sont

les feuilles qui sont perdues en premier. Malheureusement, car se sont les feuilles les plus

intéressantes car elles contiennent l’essentiel de la matière azotée totale et de l’énergie de la

plante (feuilles de 30 à 40% de MAT ; tiges de 10 à 20 % de MAT).

La valeur alimentaire décroît avec l’âge de la culture, et elle dépend fortement de la chaîne de

récolte. Suivant le mode de récolte (foin, ensilage, enrubanné) les outils utilisés, les réglages,

les heures de réalisation, les pertes de feuilles sont plus ou moins importantes. La teneur en

protéines des feuilles est constante, c’est la teneur en protéine des tiges qui décroit avec le

stade de développement de la plante. La luzerne est de loin la plante fourragère qui produit le

plus de protéines à l’hectare, mais sa valeur alimentaire est amenée à fluctuer selon les

pratiques des agriculteurs.

Toutes les étapes des chaines de récolte sont concernées par les pertes, mais elles deviennent

vraiment significatives quand le fourrage atteint les 60 à 65 % de MS.

Le choix du stade de récolte et du temps de repos au sol est un compromis entre production

de fourrage, valeur alimentaire et pérennité. La récolte en sec est la plus exigeante,

demandant un passage de la teneur en matière sèche de 20-25% au moment de la fauche à

85% lors de la récolte.

Les différentes phases de séchage de la luzerne :

Phase 1 : Passage de 20 à 45% MS.

Séchage rapide si la plante est respectée. Le

soleil est le facteur limitant. Faucher à plat ou

ré-étaler le fourrage directement après pour

améliorer le séchage

Phase 2 : Passage de 45 à 70% MS.

Séchage ralentit. Il faut sécher les tiges qui

sont encore humides.

Ici le fourrage peut être conduit pour être

séché en grange.

Phase 3 : Passage de 70 à 85% MS.

Séchage lent où il y a de fort risque de pertes

par le travail mécanique.

Choix des outils et temps d’intervention pour réaliser le foin de luzerne :

En pays de Loire, il faut 6 jours entre la fauche et la récolte.

1. La fauche :

Préférer :

- Faucher à 6-8cm ; le matin dès disparition de la rosée

- Privilégier les faucheuses avec conditionneur à rouleaux, qui permettent un étalement

maximum au soleil et à plat. En une journée, le séchage à plat permet de gagner davantage

de matière sèche que le séchage en andain épais !

- Préférer une faucheuse rotative classique ou à rouleaux avec un régime lent du conditionneur

L’utilisation d’une faucheuse munie de conditionneur est courante pour activer la dessiccation

du fourrage. Une vitesse du conditionneur élevée avec un serrage maximal du peigne peuvent

occasionner des pertes en feuilles de 44 %. En optimisant ce réglage, les pertes ne sont plus

que de 9 à 13 %.

Faucheuse Rotative

classique

Conditionneuse

à doigts

intensité faible

Conditionneuse

à doigts

intensité forte

Conditionneuse

à rouleaux

Pertes en feuilles (%) +

(7 à 10)

+

(8 à 16)

+++

(27 à 44)

++

(13 à 17)

Rapidité de séchage + +++ +++ ++

2. Le fanage :

Cette opération délicate est responsable de la majorité des pertes (19 à 32 %). Elle doit se

raisonner en fonction :

- de la quantité du fourrage fauché (si trop peu, ne pas intervenir)

- des conditions de séchage (s’avère non nécessaire si le fourrage était bien étalé dès le

1

er

jour – fauche à plat)

Pour le fanage, il est recommandé d’intervenir tôt le matin avant disparition de la rosée, à

régime lent des toupies.

3. L’andainage :

Préférer l’andaineur soleil qui s’avère être le mieux pour limiter les pertes en feuilles si

l’opération est réalisée le matin à la rosée (réhumidification des feuilles ce qui permet de

limiter les pertes). Il est nécessaire d’intervenir de manière non agressive.

L’avis sur la forme de l’andain était plus mitigé, avec un enroulement peu propice au séchage

dans l’andain, sur ce point l’andaineur à toupie est préférable.

Les retourneurs CCM et Dion ont été comparés. Le Dion est moins agressif pour le fourrage

mais n’améliore pas la durée de séchage.

4. Le pressage :

Pour préserver les feuilles, il faut préférer des grosses balles avec un liage filet.

Une vidéo sur l’expérimentation réalisée à la Jaillière est disponible via le lien suivant :

http://www.arvalis-tv.fr/fr/4797_la-rlte-de-la-luzerne-en-foin

En résumé, l’agressivité des outils entraîne d’autant plus de pertes que les interventions ont

lieu à des heures chaudes de la journée. Il faut optimiser les réglages, intervenir aux créneaux

horaires favorables et éventuellement, si cela est possible, se passer de certains outils.

Informations supplémentaires disponibles :

- Site internet arvalis : http://www.arvalis-infos.fr/index.html

- Auprès des réseaux FNCUMA ou FDCUMA

- Coop de France Déshy

Valorisation de la luzerne, quels débouchés ?

1. Séchage en grange

Eric Deboeuf, chef d’exploitation au lycée agricole de Montmorot

Thierry Dubief, conseiller bâtiment- séchage en grange à la chambre d’agriculture 39

Présentation de l’exploitation du lycée. Divers ateliers : lait, viande, cultures, vignes, avec 4 ha

de luzerne pour 130ha de SAU. Le séchage en grange a été installé en 2000, le séchage solaire

en 2006. Il se répartit en 2 cellules de stockage (140+20T foin et 50+30T).

Le séchage en grange permet de s’affranchir des conditions

météo (2-3 jours de beau nécessaire) pour assurer une qualité

de fourrage (appétence, quantité ingérée, …). Le coût en temps

et charge de mécanisation au champ est réduit. Depuis son

utilisation, le lycée a constaté une meilleure appétence.

Toutefois, ce séchage ne permet pas d’avoir systématiquement

du fourrage de qualité, la technicité au champ est primordiale,

les pertes de valeurs et de fourrage ne sont jamais compensées !

L’outil de séchage est complémentaire de la qualité de récolte -

attention aux feuilles !

Cet investissement est coûteux et nécessite son intégration dans

un projet bâtiment (besoin de place, disposition et orientation des cellules et des ventilateurs,

récupération de chaleur, …). L’investissement global est de 153 500 €. Il devient rentable s’il

est bien utilisé. L’efficacité du séchage en grange repose sur les « m

3

d’air efficaces », c’est à

dire pouvoir faire traverser de l’air « sec » dans un tas de fourrage pour amener celui-ci à 85

% de MS en 3 jours : plus il y a d’air sec, plus le séchage est rapide. Il faut être attentif au %

d’humidité, l’air réchauffé étant plus sec. Il faut aussi bien calibrer cellules de séchage,

ventilateurs et conduits en fonction des quantités récoltées à chaque séquence de fenaison.

2. Echange de luzerne entre les céréaliers et les éleveurs

Témoignage de Jean Carmantrand, agriculteur céréalier bio en plaine à Villevieux (39).

Ancien éleveur, il exploite aujourd’hui 130ha de culture en Gaec, dont 10ha de Luzerne. La

1ère coupe est valorisée en enrubannage à un agriculteur conventionnel, les autres coupes en

foin à un agriculteur bio éleveur des plateaux. Les opérations de récolte sont effectuées par

une entreprise extérieure. La luzerne dans la rotation est un atout non négligeable et c’est un

excellent précédent. Lorsque le troupeau laitier a été arrêté, il n’était pas envisageable de se

priver de la luzerne, notamment en agriculture biologique. J Carmantrand précise que sur le

troupeau, la luzerne en améliorait la qualité sanitaire (difficilement quantifiable).

3. Luzerne et déshydratation

Claude Nocquard, président de la coopérative de Baigneux les Juifs (21)

Agriculteur en agriculture biologique en Côte d’Or, il préside une coopérative de déshydratation

de luzerne. L’activité bio y existe depuis toujours et s’accroit avec un tonnage de 12 000 T. Les

modifications de versements d’aides à la luzerne déshydratée ont modifié l’intérêt des

producteurs à en faire. La coopérative s’occupe de la récolte, et de la transformation. La

luzerne est donc vendue sur pied. Le prix payé aux producteurs est de 70€/t.

Pour 50 vl besoin fourrage 160 t/an

2 aires de 140m²+zone déchargement soit un bât de 30*12

(8m sous

sablière/10m au faitage)

Coût bâtiment : 95 000 €

Ventilateur 7500 €

Pont roulant : 30 000 €

Isolation sous toiture (360 m2): 11 500€

Caillebotis : 2500 €

Gaine : 3500 €

Cloison : 3500 €

Total investissement : 153 500 €

NB: Pour stockage BR: 50 000 à 55 000 € (bâtiment de 25*12)

Approche coût

au litre de lait

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%