15 act doc les lampes au quotidien correction

OBSERVER – Sources de lumières colorées

Chap. 3 Sources de lumières colorées

Activité : Les lampes au quotidien Page 1 / 6

Activité documentaire : Les lampes au quotidien CORRECTION

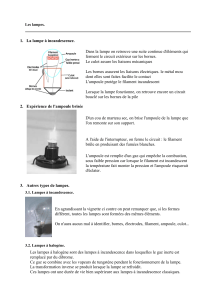

Diverses lampes sont utilisées dans la vie courante : lampe à incandescence, lampe fluorescente, lampe halogène,

lampe à vapeur de sodium… Qu’est-ce qui différencient ces lampes ?

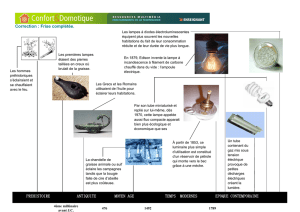

Document 1

LAMPES

DESCRIPTION

DIAGRAMME DE REPARTITION EN

LONGUEUR D’ONDE

Une lampe à vapeur de mercure produit une lumière

d’une couleur blanc - bleutée grâce à une décharge

électrique à travers la vapeur de mercure à haute

pression (500 fois la pression des tubes fluorescents)

contenu dans l'ampoule. Autrefois utilisées en

abondance pour l'éclairage public, elles sont de plus en

plus remplacées par les lampes au sodium, qui ont un

meilleur rendement lumineux.

Ces lampes consomment beaucoup d'énergie.

(raies intenses à 435, 546 et 578 nm)

2

Dans une lampe fluorescente, des atomes de mercure

sont excités par un courant électrique. L’essentiel des

photons produits par désexcitation des atomes de

mercure appartiennent au domaine ultraviolet. C’est une

poudre fluorescente, déposée à l’intérieur du tube, qui

transforme ces photons du domaine ultraviolet en

photons du domaine visible. Un dosage astucieux des

substances contenues dans la poudre donne une

sensation de lumière blanche.

4

Une lampe à vapeur de sodium est une lampe à

décharge éclairant en orange. Une décharge électrique à

travers la vapeur de sodium provoque des transitions

des atomes de sodium vers des états excités. En se

désexcitant, ces atomes de sodium émettent de la

lumière.

1

Le laser rubis néon n’émet qu’une radiation rouge.

3

Dans une lampe incandescente, un filament de

tungstène porté à haute température (environ 2 500°C)

par le passage d’un courant électrique produit de la

lumière de spectre continu.

Généralement l'ampoule est remplie d'un gaz inerte

comme l'argon ou le krypton, qui permet d'éviter la

détérioration du filament. Ces lampes ont un rendement

lumineux faible, car la plus grande partie de l'énergie

électrique est convertie en chaleur plutôt qu'en lumière.

5

Remarque :

Il existe essentiellement 2 types de lampes : les lampes à incandescence (classique et halogène), dans lesquelles un

filament brûle, et les lampes à décharge ("néons", mercure, sodium, halogénures métalliques) qui produisent de la

lumière grâce à une décharge électrique dans un gaz.

OBSERVER – Sources de lumières colorées

Chap. 3 Sources de lumières colorées

Activité : Les lampes au quotidien Page 2 / 6

Question 1

Le document 1 explique le fonctionnement de certaines lampes et donne les diagrammes de répartition en longueurs

d’onde de ces lampes : ils renseignent sur les radiations lumineuses émises par ces lampes et sur les intensités avec

lesquelles elles sont émises. Malheureusement, ces données ont été mélangées. La lampe et le diagramme donnés

dans une ligne ne correspondent pas.

Choisir la bonne proposition. Dans ces diagrammes,

la grandeur représentée sur l’axe des abscisses est la longueur d’onde de la radiation lumineuse et la

grandeur représentée sur l’axe des ordonnées est l’intensité.

la grandeur représentée sur l’axe des abscisses est l’intensité et la grandeur représentée sur l’axe

des ordonnées est la fréquence de la radiation lumineuse.

la grandeur représentée sur l’axe des abscisses est l’intensité et la grandeur représentée sur l’axe

des ordonnées est la longueur d’onde de la radiation lumineuse.

la grandeur représentée sur l’axe des abscisses est la fréquence de la radiation lumineuse et la

grandeur représentée sur l’axe des ordonnées est l’intensité.

Question 2

Associer à chaque lampe décrite dans le document 1 son diagramme de répartition en longueurs d’onde :

Lampe à vapeur de mercure

Diagramme 1

Lampe fluorescente

Diagramme 2

Lampe à vapeur de sodium

Diagramme 3

Lampe incandescente

Diagramme 4

Laser rubis néon

Diagramme 5

Lampes à vapeur de sodium (lumière jaune) et à vapeur de mercure (lumière blanche)

Question 3

A partir des diagrammes de répartition en longueurs d’onde du document 1, proposer une définition des

expressions « source lumineuse monochromatique » et « source lumineuse polychromatique ».

Source lumineuse monochromatique : source qui émet une lumière qui ne peut pas être décomposée par un

système dispersif donc qui émet une seule radiation lumineuse.

Source lumineuse polychromatique : source qui émet une lumière qui peut être décomposée par un système

dispersif donc qui émet plusieurs radiations lumineuses.

OBSERVER – Sources de lumières colorées

Chap. 3 Sources de lumières colorées

Activité : Les lampes au quotidien Page 3 / 6

Question 4

Classer ces différentes lampes dans le tableau ci-dessous :

Source polychromatique

Source monochromatique

Lampe à vapeur de mercure

Lampe fluorescente

Lampe incandescente

Laser rubis néon

Lampe à vapeur de sodium basse pression

Hormis le laser, les lampes citées dans le document 1 peuvent être classées en deux catégories : lampe à

incandescence et lampe à décharge.

Question 5

A partir du document 1, expliquer le principe de fonctionnement d’une lampe à incandescence et le principe de

fonctionnement d’une lampe à décharge.

Principe de fonctionnement d’une lampe à incandescence : un filament porté à haute température émet de la

lumière.

Principe de fonctionnement d’une lampe à décharge : sous l’effet d’une décharge électrique, des entités

chimiques sont excités.

En se désexcitant c’est-à-dire en perdant de l’énergie,

ces entités chimiques émettent de la lumière.

Julie et son frère Arthur ne sont pas d’accord à propos d’une autre source de lumière : les étoiles.

Julie affirme : les étoiles sont à rapprocher des lampes à incandescence : ce sont des corps chauds qui émettent donc

une lumière de spectre continu. Pas du tout, lui rétorque Arthur, d’ailleurs certaines étoiles sont dites froides. Tu sais

aussi que dans le Soleil il n’y a pas de tungstène !

Question 6

D’après vos connaissances de seconde et du document 1, indiquez avec quelle affirmation vous êtes d’accord.

Justifiez votre réponse.

En seconde : Une étoile peut être assimilée à une boule de gaz très chaud et sous haute pression. La lumière

émise par sa surface, la photosphère, donne le fond continu d’origine thermique du spectre de l’étoile. La couleur

de l’étoile, comme celle du filament d’une lampe, renseigne sur sa température de surface.

Les étoiles sont des sources primaires, ce sont des corps chauds donc l’affirmation de Julie est la bonne.

Exemple : Dans la constellation d’Orion, Rigel, étoile chaude (température de surface de l’ordre de 11 000°C)

apparaît blanche presque bleutée, alors que Bételgeuse, plus froide (3 000°C) a un aspect rougeâtre.

En seconde, on a vu qu’un corps chaud émet de la lumière donc l’affirmation de Julie est juste.

Question 7

L’utilisation des lampes à incandescence tend à disparaître car :

a. le tungstène est rare. (le W est un métal rare après l’or mais ce n’est pas la raison de sa disparition dans les

ampoules)

b. les pertes énergétiques sont trop grandes : elles produisent trop de chaleur (IR) par rapport à la

lumière visible.

c. le filament peut prendre feu.

d. elles émettent trop de lumière de différentes couleurs.

Lampe basse consommation = lampe fluocompacte =

lampe à décharge qui consomme 4 fois moins

d’électricité pour la même intensité lumineuse.

OBSERVER – Sources de lumières colorées

Chap. 3 Sources de lumières colorées

Activité : Les lampes au quotidien Page 4 / 6

Question 8

1- Une lampe halogène comme ci-contre est une lampe à filament dans laquelle on a introduit un gaz

permettant de limiter l’usure du filament et de diminuer les pertes énergétiques en travaillant à

haute température.

Concernant le diagramme de répartition en longueur d’onde d’une lampe halogène par rapport à

celui d’une lampe à incandescence, choisir les propositions possibles parmi les suivantes :

ce diagramme est discontinu.

le rapport de l’intensité totale émise en lumière visible sur l’intensité totale émise en lumière

invisible (IR et UV) est plus important.

le rapport de l’intensité totale émise en lumière visible sur l’intensité totale émise en lumière

invisible (IR et UV) est moins important.

il n’y a plus de radiations IR.

Comment fonctionne une lampe halogène ? (Pour info)

Elles éclairent mieux, et durent plus longtemps que les ampoules classiques. Alors qu'une ampoule classique ne dure

guère plus de 800 heures, une ampoule halogène peut durer plus de 2000 heures.

Depuis les ampoules de Thomas Edison à l'exposition universelle de 1881, dont les filaments de carbone émettaient

difficilement une faible lumière orange, de nombreux progrès ont été faits. Le filament, d'abord : dans la plupart des

lampes, il est en tungstène, un métal qui résiste à de très hautes températures (plus de 3410°C). Du coup, on peut

chauffer le filament à plus de 2900°C et obtenir une forte lumière. Le problème, c'est que l'incandescence conduit à

l'évaporation du métal, donc à la rupture prématurée du filament. De plus, le métal évaporé se dépose sur le verre de

l'ampoule, atténuant ainsi sa transparence.

Dans les années 30, on remplit donc les ampoules avec un gaz inerte (argon ou krypton), limitant cette évaporation.

C'est encore la technique des ampoules classiques. En 1958, on trouve enfin une solution pour réduire l'usure du

filament : les gaz halogènes (de halos, qui signifie sels), comme l'iode ou le bromure de méthyle. Ces gaz ont la

faculté de capturer et de libérer les atomes de tungstène qui se détachent du filament

Attention : fragile

Pour augmenter encore la luminosité, il faut réduire le diamètre du filament. Mais au-delà de quelques dixièmes de

millimètres, il se rompt. On utilise donc des filaments torsadés. Reste le problème de la paroi de l'ampoule : le verre

ne résiste pas à des telles températures. L'ampoule est donc en quartz, un matériau plus résistant à la chaleur mais

aussi plus fragile. C'est pourquoi il ne faut pas toucher l'ampoule avec les doigts : la fine pellicule de graisse déposée

à la surface va "griller" quand on allume la lampe. Résultat : une couche opaque qui nuit à la luminosité, et une

surchauffe locale qui risque de faire éclater l'ampoule.

Rayonnement nocif

Comme la température des lampes halogènes est plus élevée que celle des lampes classiques, le spectre d'émission

est décalé vers le bleu. Du coup la lumière émise est plus "blanche" que les lampes à incandescence. Elle donne

Lorsqu'il est porté à incandescence, le filament

perd ses atomes de tungstène. Arrivés à la paroi

de l'ampoule, plus froide, ces derniers sont

capturés par les atomes de d'halogène, qui

circulent dans l'ampoule. Quand cet assemblage

arrive à nouveau à proximité du filament, il se

casse et libère les atomes de tungstène qui se

redéposent sur le filament.

Ce processus n'est pourtant pas éternel : les

atomes se redéposent de manière aléatoire, et

le filament est donc aminci à certains endroits

et épaissi à d'autres. Les zones amincies

finissent donc par céder un jour ou l'autre.

OBSERVER – Sources de lumières colorées

Chap. 3 Sources de lumières colorées

Activité : Les lampes au quotidien Page 5 / 6

donc un meilleur rendu des couleurs, mais émet aussi des rayons ultraviolets, nocifs pour la peau. C'est pourquoi la

plupart des lampes halogènes ont un cache en verre qui filtre les rayons UV (ce cache en verre ou en plastique sert

d'ailleurs aussi à éviter la manipulation de l'ampoule).

Une lampe gourmande en électricité

L'inconvénient des lampes halogènes, c'est qu'elles sont grosses consommatrices d'énergie. Alors que les ampoules

classiques font entre 25 et 100 Watts, les ampoules halogènes atteignent souvent les 500 Watts. Certes, l'éclairage

est plus fort, mais le consommateur utilise indifféremment les deux pour un même usage. Pour les économies

d'énergie, mieux vaut donc adopter les ampoules fluo-compactes, dérivées de la technologie du néon, qui feront

chuter votre facture de 80% et durent plus de 15 000 heures.

Question 9

Une lampe à incandescence a un excellent rendu des couleurs tandis qu’une lampe à vapeur de sodium a un

mauvais rendu des couleurs. Justifiez à l’aide de leur diagramme de répartition en longueur d’ondes.

D’après son diagramme, une lampe à incandescence émet toutes les radiations lumineuses visibles donc l’objet

éclairé par cette lampe diffusera les mêmes radiations qu’il diffuse éclairé par la lumière du soleil donc l’objet

apparaîtra d’une couleur très proche de celle qu’il apparaît éclairé par le Soleil.

Par contre le diagramme d’une lampe à vapeur de sodium montre qu’elle n’émet qu’une radiation

monochromatique donc un objet éclairé par cette lampe diffusera moins de radiations que lorsqu’il est éclairé

par le Soleil donc n’apparaîtra pas de la même couleur.

Question 10

Les lampes à vapeur de sodium sont pourtant utilisées pour éclairer les tunnels ou les routes, autoroutes. Proposez

une ou des hypothèses qui permet(tent) de justifier ce choix.

Les lampes à vapeur de sodium :

sont moins consommatrice d’électricité,

ont une durée de vie plus longue que les lampes à incandescence,

ont une efficacité lumineuse plus élevée. On appelle efficacité lumineuse le rapport flux de lumière

émise par la lampe sur sa consommation électrique,

ont un coût moins élevé à l’achat.

http://eclairagepublic.free.fr/lampes.htm

6

6

1

/

6

100%