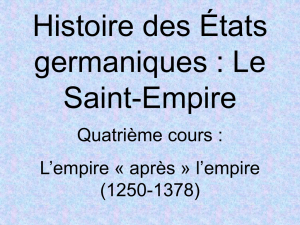

Notes du cours

Histoire des États germaniques :

Le Saint-Empire

Quatrième cours :

L’empire « après » l’empire (1250-1378)

1 – Le point sur la situation en 1250

— La dynastie des Hohenstaufen ne s’éteint pas avec Frédéric II : en 1250, à la mort de ce denier, son fils

Conrad VI lui succéda, mais visiblement il n’eut pas envie de poursuivre la lutte contre la papauté. Il quitta

dès 1252 le territoire de l’Allemagne pour la Sicile, où il mourut deux ans plus tard.

— Un autre fils de Frédéric II fut ensuite couronné en 1258 roi de Sicile, mais il fut battu par Charles

d’Anjou en 1266, lequel s’empara du même souffle de la couronne sicilienne. Lorsque Conradin, petit-fils de

Frédéric II, qui avait tenté de reprendre la Sicile aux puissantes forces angevines, fut décapité sur ordre de

Charles en octobre 1268, la lignée dynastique directe des Hohenstaufen s’éteignit. À la grande joie de la

papauté.

— Avec l’extinction de cette troisième dynastie à être passée sur le trône impérial depuis la restauration

ottonienne du Xe siècle, c’est une page de l’histoire de l’empire, et avec elle de l’histoire germanique, qui est

tournée.

— Certes, l’empire ne disparait pas et survivra nominalement plus de 500 ans à la mort du dernier

Hohenstaufen. Mais il y a bien quelque chose de changé à partir de 1250 : plus aucun empereur ne disposera

d’un pouvoir comparable à ceux qui se succédèrent sur le trône de Charlemagne entre 938 et 1250. Et ce,

même si, comme on l’a vu, le pouvoir réel dont disposèrent ces hommes fut très variable d’un règne à l’autre.

— Pendant que, au cours de ces quelque 300 ans en Europe, plusieurs États sont parvenus à se consolider,

l’Empire n’y est pas parvenu, et ce n’est pas faute d’avoir essayé. Il convient de s’interroger sur les raisons de

cet échec.

— L’une des raisons les plus fréquemment évoquées dans l’historiographie traditionnelle tient à la

contingence et au hasard : la courte durée des lignées dynastiques. C’est en effet un élément important, car

dans une monarchie héréditaire, la continuité est une donnée fondamentale. D’abord sur le plan pratique, car

la passation du pouvoir de père en fils, en ligne directe, permet généralement d’éviter les guerres de

succession.

— D’autre part, la continuité dynastique permet aussi, souvent, la continuité des principes politiques qui

régissent la construction étatique. C’est le cas, par exemple, de la branche des Danilovitch qui régnèrent sur la

Moscovie pendant plus de 300 ans.

— À cet aspect pratique, il convient d’ajouter le caractère symbolique de la fonction royale : prétendant tenir

son pouvoir de Dieu, un roi assoie plus facilement sa légitimité par la voie héréditaire que par la voie

électorale, qui fait dépendre ce pouvoir d’une décision humaine.

— De sorte que, en effet, la succession de trois dynasties (plus un Welf) en trois siècles n’a pas permis aux

empereurs de consolider leur pouvoir, car chaque siècle, environ, il fallut recommencer la construction de la

légitimité, et ce, souvent après une période de forte contestation.

— La comparaison avec la France met en évidence ce rôle de la contingence : arrivé sur le trône par l’élection

d’Hugues Capet en 987, la dynastie capétienne profitera d’une continuité dynastique remarquable : d’Hugues

(987) à Jean le Posthume (1316), la règle de primogéniture mâle peut s’appliquer parfaitement.

— Plus de 300 ans ont ainsi permis à la dynastie capétienne de construire un pouvoir politique qui, bien qu’il

chancela à l’extinction des Capétiens directs, disposera de fondation assez solide pour qu’après la crise de

2

succession, le processus de consolidation étatique puisse reprendre. Ottoniens, Saliens et Hohenstaufen n’ont

pas disposé de ce délai.

— Cela étant, l’Angleterre n’a pas non plus été aussi choyée que la France dans le domaine, les Plantagenets

directs n’ayant disposé que d’un siècle et demi. Pourtant, et même si ici aussi les successions entraineront des

guerres, l’État anglais, puis britannique, poursuivra sa consolidation. De sorte que, aussi valable qu’elle soit,

cette explication ne peut rendre compte à elle seule de l’incapacité du monde germanique à se doter de

structures étatiques modernes et nationales avant le XVIIIe siècle. Il faut donc chercher ailleurs.

— La superficie du territoire à gouverner constitue un autre élément important : à une époque où les moyens

de communications et de transports sont très primitifs, il est difficile pour une autorité politique d’exercer son

pouvoir loin de l’endroit où elle se trouve. Or, l’empereur doit exercer cette autorité sur le nord de l’Italie, la

Germanie et la Bourgogne (et accessoirement la Sicile), soit une superficie de près d’un million de kilomètres

carrés. Forcément, quand l’Empereur est occupé en Italie, les territoires germains remuent.

— À cela il convient d’ajouter, conséquence de cette superficie, la grande diversité des populations que

l’empereur doit diriger. Ce n’est pas tant une question de langue (le latin étant la langue savante de toute

l’Europe à cette époque) qu’une question de traditions et de mode d’organisation.

— Peu de choses en commun entre l’Italie du Nord, déjà relativement urbanisée et dans les villes de laquelle

la bourgeoisie occupe des positions politiques importantes, et le royaume de Germanie, pauvre et agricole,

dans lequel le pouvoir est essentiellement entre les mains de seigneurs terriens. Il devient donc difficile

d’élaborer et d’appliquer des politiques communes à cet ensemble complexe.

— Cela étant, superficie et diversité sont pratiquement les conditions qui définissent l’idée d’empire :

d’autres empires plus vastes et encore plus complexes ont pu supporter l’épreuve du temps, comme la

dynastie Shang en Chine antique.

— C’est néanmoins un élément de l’idée impériale dans l’Europe médiévale qui constitue le trait distinctif et,

partant, explicatif de l’échec des dynasties germaniques à réussir en Germanie ce que d’autres dynasties

contemporaines ont pu réussir sur d’autres territoires : la confusion des pouvoirs temporels et spirituels,

conséquences de la prétention à l’universalité de l’idée impériale.

— Cette confusion a pour conséquence, on l’a vu, une lutte violente et permanente, à partir du XIe siècle,

avec la papauté. Occupés à cette lutte stérile, les empereurs n’ont eu d’autres choix que de laisser se

développer en Germanie des pouvoirs locaux forts, capables d’assurer l’ordre minimal d’une part, mais aussi

d’autre part et par voie de conséquence, de battre en brèche l’autorité impériale sur leurs terres. Cette

prétention à l’universalité a ainsi eu comme résultat paradoxal de favoriser, non pas l’unité de territoire, mais

au contraire son éclatement.

— Si encore l’empereur avait disposé de moyens matériels à la hauteur de ses prétentions. Mais au fil des

siècles, le domaine impérial a disparu, ne laissant à l’empereur que les revenus épisodiques qu’il obtient par

la confirmation des droits qu’il concède aux villes ou aux princes et les impôts perçus auprès des territoires

disposant de l’immédiateté. C’est peu et c’est surtout peu stable comme sources de revenus.

— De sorte que l’empereur doit compter sur ses domaines patrimoniaux, limités, pour étendre sa puissance

sur un domaine territorial qui est immense. Les Capétiens ont d’abord consolidé et étendu leur domaine et par

la suite seulement, prétendu avoir des droits sur l’ensemble de la France, lorsqu’ils ont eu les moyens de faire

valoir ceux-ci. En Germanie, le processus a été inversé.

— De sorte que pour ses projets impériaux, l’empereur doit compter sur la bonne volonté des princes

d’empire, qui n’ont pour leur part aucune envie de contribuer financièrement à l’établissement ou à la

consolidation d’un pouvoir qui aura pour conséquences la diminution et la disparition du leur.

— Alors ils mettent la main à la poche avec beaucoup de réticence et préfère choisir pour empereur un

homme disposant d’une richesse suffisante pour ses besoins personnels, mais insuffisante pour ses projets et

sa volonté d’étendre son pouvoir et de matérialiser sa puissance, qui reste pour l’essentiel symbolique.

— Peut-être aurait-il été plus sage pour l’empereur de renoncer lui-même à ses revendications en matière

religieuse, comme le firent les rois de France et d’Angleterre, mais il convient de rappeler que la prétention à

l’universalité des empereurs ne tenait pas qu’à la charge symbolique du titre, car il impliquait aussi des droits

sur le royaume d’Italie, cette Lombardie dont la richesse des villes était nécessaire pour compenser la

pauvreté des territoires du nord.

— Bien sûr, le Très-Chrétien, en France, avait aussi certaines prétentions religieuses, mais il n’entendait pas

d’abord se placer au-dessus de la papauté, même sur le territoire français : ce n’est qu’à l’époque de Philipe le

3

Bel que le conflit avec Rome dégénérera, mais à ce moment, la construction étatique royale sera déjà assez

forte pour que le conflit ne remette pas en question l’autorité du monarque.

— Cependant, on aurait tort de croire que la Germanie n’existe pas même en l’absence d’un État germanique

à proprement parler : malgré les distinctions et les spécificités de leurs langues, de leurs cultures et de leur

environnement politique et économique, les élites de Germanie commencent dès cette époque à se désigner

comme des habitants des Deutsche Lande, des terres de ceux qui parlent le diutsch, le tudesque, la langue du

peuple. L’institution du Reichfürstenstand illustre bien l’existence d’une sorte d’unité nationale.

— À côté de l’institution impériale et parallèlement à celle-ci, le siècle des Hohenstaufen a vu l’apparition de

pouvoirs locaux qui ont commencé, et vont poursuivre dans les siècles suivants, le développement sur leurs

territoires des éléments de l’administration étatique moderne.

— De sorte qu’autour des grands ensembles territoriaux, qui ne sont plus « ethniques », mais dynastiques, qui

ne seront plus à l’ouest mais à l’est, vont se mettre en place, en collaboration avec l’institution impériale qui

s’éteint peu à peu, des pouvoirs qui assureront la relève. Mais le processus sera long.

2 — Évolution politique

2.1 — Le Grand interrègne (1254-1273)

— En attendant, l’empire continue d’exister, même si pour les deux décennies suivantes, la chose n’est pas

évidente. Cette période est qualifiée de Grand interrègne dans l’historiographie, ou encore de Kaiserlos Zeit,

c’est-à-dire, d’époque sans empereur. Ce qui est en apparence paradoxal, car au cours de ces deux décennies

il y presque toujours au moins deux hommes pour se prétendre empereur...

— L’anti-empereur Guillaume de Hollande, couronné en 1247 du vivant de Frédéric II, s’éteint en 1256 et le

trône devient vacant. Il fallut trouver un remplaçant. L’intérêt historique de cette élection réside dans le fait

que l’on voit apparaître pour la première fois le collège électoral à peu près sous la forme qui sera codifiée un

siècle plus tard par Charles IV.

— Deux prétendants, dépensant des sommes importantes pour ce qui est encore la première responsabilité

politique de la chrétienté, furent élus par deux moitiés du collège électoral à quelques semaines d’intervalles.

Aucun des deux ne convenait au pape, qui suggéra le roi de Bohême Ottokar, lequel était rejeté par les

Grands de Germanie, car ce prince déjà très puissant aurait alors acquis un pouvoir écrasant.

— Dans l’ensemble, l’élite dirigeante se satisfaisait de cette situation, qui leur laissait les coudées franches

pour poursuivre les processus de consolidation de leurs pouvoirs sur leurs territoires respectifs. Plus encore,

cette vacance du pouvoir leur permit pendant deux décennies d’accroitre leurs possessions au détriment de

celles de l’empire.

— Les villes d’empire, au contraire, voyaient d’un très mauvais œil la situation, car elles se trouvaient ainsi

directement menacées par l’appétit des seigneurs. Afin d’assurer leur défense, certaines se constituèrent en

Ligue dès 1254.

— Autre conséquence du vide politique, la recrudescence des guerres privées que Saliens et Hohenstaufen

s’étaient employés à combattre, sans jamais parvenir à les éliminer. L’une des causes de l’accroissement des

troubles résidait dans la multiplication, au cours du siècle précédent, du recours par les empereurs, pour les

seconder dans la direction de l’État, à des officiers qui ne disposaient pas de domaines héréditaires et qui

étaient payés en terres.

— Dirigeant de minuscules seigneuries, réduits au chômage par l’effacement de l’État, ces chevaliers

vivaient de pillage et de rançonnage. Si les paysans étaient victimes, ce sont avant tout les villes qui en

souffraient, autre raison pour elle de tenter de s’organiser en dehors d’un cadre étatique qui semblait ne plus

exister.

— Les princes étrangers ne se privèrent pas non plus pour participer à la Curée : ce sont les Français,

particulièrement le prince d’Anjou, qui en profitèrent. Non content de s’être emparé de la Sicile, Charles

s’employait à asseoir son autorité sur le nord de l’Italie, pendant que le roi Philipe le Bel plaçait Lyon sous

son sceptre et faisait d’Otton IV de Bourgogne son vassal. De plus en plus, l’Empire se résumait à la

Germanie.

4

— À moyen et long termes, cette perte de contrôle des autres royaumes de la couronne fut sans doute

bénéfique aux États allemands, car leurs souverains durent ainsi se concentrer sur leurs propres terres qui

avaient bien pâti des ambitions impériales. Même sur le court terme, on peut croire que ces ingérences ont

joué un rôle dans la prise de conscience par les Allemands de leur identité.

2.2 — Le premier Habsbourg : Rodolphe (1273-1291)

— En 1272 lorsque s’éteint « l’empereur » Richard de Cornouailles, fils de Jean sans Terre, qui n’avait que

peu séjourné en Germanie, dont l’élection de 1257 n’avait pas conduit à un couronnement officiel et dont

l’autorité était contesté par Alphonse de Castille et par ceux des Grands qui le soutenait, le pape lui-même,

désireux de ne pas rester seul en charge de la chrétienté, fit pression pour les Grands parviennent à s’entendre

sur un successeur.

— Ainsi, après avoir œuvré pendant plus d’un siècle à affaiblir le pouvoir impérial, la Curie redécouvrait les

vertus de l’empire. L’ironie n’est cependant qu’apparente, car, menacé désormais par la dynastie angevine au

sud, le pape avait à nouveau besoin d’un contrepoids au nord.

— De même, l’échec des Croisades de Louis IX avait laissé les États latins d’Orient dans une situation

difficile et une nouvelle croisade était nécessaire. Or, qui d’autre qu’un empereur pouvait prétendre guider la

chrétienté?

— Écartant à nouveau Ottokar, les Grands choisirent un personnage surprenant pour succéder sur le trône aux

grands empereurs médiévaux : Rodolphe de Habsbourg devint alors roi des romains. Ce dernier n’était

aucunement lié aux dynasties précédentes et ne disposait pas d’une puissance matérielle qui fut menaçante

pour les princes. Son patrimoine n’était pas non plus insignifiant, ce qui semblait garantir que l’empereur

n’aurait pas recours aux « contributions » des grands trop fréquemment.

— De sorte que le 1er octobre 1273, avec le couronnement de Rodolphe, la famille Habsbourg fait son entrée

dans l’histoire allemande. Si à la fin du Moyen-âge les thuriféraires des Habsbourg parvinrent à faire

remonter l’origine de la famille jusqu’aux Romains, à l’époque de l’accession au trône de Rodolphe, les

généalogistes ne pouvaient remonter qu’au XIe siècle, en 1020, précisément.

— Le premier comte de Habsbourg semble s’être affublé du titre au début du XIIe siècle, alors qu’il régnait

sur un domaine de ce nom, fort modeste, dans la région de Zurich, en Suisse contemporaine. Peu à peu, les

possessions de la famille Habsbourg s’étendirent dans la région de l’Alsace, mais au moment de son

couronnement, Rodolphe n’était même pas prince d’empire.

— À la fois pieux (ce qui plaisait à Rome) et proche des Hohenstaufen (ce qui plaisait aux Grands), Rodolphe

accède au trône dans la cinquantaine déjà, ce qui était à la fois un gage de son expérience et offrait la

certitude qu’il ne serait pas empereur très longtemps.

— Modeste mais conscient de ses responsabilités, il employa son règne principalement à deux choses : la

paix intérieure et la consolidation des possessions de sa famille.

— C’est donc naturellement qu’il se tourna contre les chevaliers-brigands, qui avaient profité de l’interrègne

pour empiéter sur les biens d’empire, lesquels furent récupérés en recourant à la méthode forte, alors que de

nombreux châteaux forts appartenant à ces chevaliers furent capturés et détruits.

— Cette mise au pas attira sur le roi des Romains la sympathie des premières victimes des chevaliers : la

population des villes, qui lui fournirent les forces militaires et les sommes nécessaires à ce travail de policier.

De nombreuses villes en furent remerciées par l’obtention officielle de l’immédiateté et prirent le titre de

villes d’empire.

— Quant aux possessions familiales, il dû à l’arrogance d’Ottokar de Bohème la chance qui lui fut donnée

d’en accroitre l’étendue. Ce dernier ne considérant pas Rodolphe comme étant son seigneur légitime, refusa

de lui demander l’investiture de ses titres et en 1275, il fut mis au ban de l’empire. La guerre qui s’en suivit

fut favorable à Rodolphe et Ottokar dut s’avouer vaincu en 1276.

— Après une deuxième guerre en 1278 qui entraina la défaite et la mort d’Ottokar, son royaume fut dépecé et

si son fils Wenceslas conserva la Bohême, ses possessions autrichiennes furent en 1282 confiées aux fils de

Rodolphe. Cette date est historique : dès lors, la maison de Habsbourg s’établissait en Autriche.

— Ailleurs dans l’empire, Rodolphe reprit pied en Italie en renonçant à la Romagne, qu’il céda à la papauté,

alors qu’en Bourgogne la diplomatie dut s’appuyer sur la force pour permettre le rétablissement de l’autorité

impériale. Rodolphe crut pouvoir consolider son pouvoir en épousant la sœur du duc de Bourgogne (alors

5

âgée de 15 ans...), mais prise en étaux entre les prétentions de Philipe le Bel et celles d’Otton, duc de

Franche-Comté, la Bourgogne ne fut pas solidement rattachée à l’empire.

— D’ailleurs, le roi n’avait pas été couronné empereur : il avait songé à la couronne, mais l’occasion ne

s’était jamais présentée et les négociations avec la papauté n’avaient pu aboutir. Il mourut en 1291, sans avoir

pu ceindre la couronne impériale.

2.3 — Les Électeurs tout-puissants (1292-1313)

— Seul un empereur peut dans la tradition politique germanique désigner son successeur en le faisant élire roi

des Romains. Rodolphe n’en eut pas la possibilité et ne put conséquemment que recommander aux électeurs

de voter pour l’un de ses fils. Les cadets Hartmann et Rodolphe furent ainsi proposés, mais ils moururent

avant leur père. Quant à l’aîné, Albert, Rodolphe lui avait confié le domaine familial et comme il préférait

que les deux fonctions soient distinguées, il se garda de le recommander.

— De sorte qu’en 1292, les électeurs purent exercer leur droit de vote sans contraintes, d’autant qu’ils ne

voyaient pas d’un œil favorable la possibilité qu’en succédant à son père, Albert puisse permettre la

consolidation d’une nouvelle dynastie sur le trône.

— Sous les pressions de l’électeur archevêque de Cologne, qui obtint de son protégé des avantages

importants en matières fiscales et légales, le comte Adolphe de Nassau fut couronné le 24 juin 1292. Ce

dernier s’employa cependant rapidement à s’affranchir des contraintes, provoquant la grogne de ceux qui

l’avaient porté au pouvoir.

— Plus grave, aux yeux des Grands de Germanie, Adolphe « vendit » pour 60 000 marcs d’argent l’amitié

allemande à l’Angleterre d’Édouard 1er, alors en lutte avec la France de Philipe le Bel, avant de vendre à

nouveau cette amitié à la France pour 80 000 marcs... Cette vénalité du roi lui fut bien sûr reprochée et servit

de prétexte aux Grands que gênait déjà la rupture du contrat tacite qu’il avait conclu avec eux.

— De sorte que le 23 juin 1298, lors d’une assemblée princière tenue sous la protection d’Albert de

Habsbourg, Adolphe de Nassau fut déposé. S’ensuivit une guerre que remporta Albert, qui obtint la couronne

comme récompense de ses bons services.

— Les Grands avaient donc choisi de se débarrasser d’un roi trop autonome, au profit d’un autre, qui s’avéra

encore plus indépendant : Rodolphe n’avait guère les moyens de cette indépendance, alors qu’Albert, maître

des riches marches autrichiennes, disposait des ressources nécessaires pour mener la politique qu’il désirait :

accroitre sa puissance pour asseoir sa dynastie, quitte à céder des territoires de la Bourgogne à la France en

échange du soutien du Très Chrétien.

— L’opposition contre Albert se cristallisa autour de la question hollandaise, dont le Habsbourg désirait

s’emparer à la mort sans héritier de son maître, ce qui aurait fait du roi le maître du Rhin, de la Meuse et des

profitables péages qui leur sont associés. L’électeur de Cologne, première victime de cet accroissement de

puissance, fomenta donc en 1300 un complot auquel se joignirent trois autres Électeurs.

— Albert réagit promptement, d’abord en isolant politiquement les électeurs rebelles en s’appuyant sur les

autres princes, puis en les écrasant par la force l’un après l’autre. Dès 1302, la victoire d’Albert était

complète.

— La fronde vaincue, Albert voulut faire ce que son père n’avait pas pu faire, c’est-à-dire asseoir sa lignée.

Pour cela, il devait être couronné empereur, ce qui nécessitait de s’entendre avec le pape. Boniface VIII, qui

était déjà très remonté contre le fait qu’Albert avait été choisi sans qu’il fût consulté n’appréciait par les

bonnes relations du roi avec Philipe le Bel et exigea qu’il renie son entente avec le grand ennemi de la

papauté. Albert y consentit en août 1303, en vain : 2 mois plus tard, le pape mourrait sans que le

couronnement ait pu avoir lieu.

— Le reste de son règne, Albert le passa à étendre le patrimoine familial à l’est, du côté de la Bohême, mais

les succès qu’il y remporta d’abord n’eurent pas de suite, son fils Rodolphe n’ayant survécu que quelques

mois à son couronnement en tant que roi de Bohême. Quant au roi lui-même, il fut assassiné dans le château

familial de Habsbourg par un neveu en colère tenu à l’écart des fortunes de la famille.

— C’est donc un concours de circonstance qui permit aux Électeurs de reprendre leur rôle. Philipe le Bel,

dont la puissance était à ce moment sans égal sur le continent, proposa la candidature de son frère Charles de

Valois, mais les Électeurs, craignant justement cette puissance, choisirent plutôt Henri VII de Luxembourg, le

frère de l’électeur de Trêves, pour devenir le prochain roi des Romains, le 27 novembre 1308.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%