(09-Insuffisance Respiratoire Chronique révisée 2007)

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique

Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.

Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)

1

Q

QU

UE

ES

ST

TI

IO

ON

N

2

25

54

4

L

LE

ES

S

I

IN

NS

SU

UF

FF

FI

IS

SA

AN

NC

CE

ES

S

R

RE

ES

SP

PI

IR

RA

AT

TO

OI

IR

RE

ES

S

C

CH

HR

RO

ON

NI

IQ

QU

UE

ES

S

M

Mo

od

du

ul

le

e

1

12

2.

.

U

Ur

ro

o-

-N

Né

ép

ph

hr

ro

o-

-P

Pn

ne

eu

um

mo

ol

lo

og

gi

ie

e

GENERALITES

Définition

L’insuffisance respiratoire chronique est définie par

l’incapacité du système respiratoire à assurer les

échanges gazeux (et donc l’oxygénation des tissus) au

repos ou à l’effort.

Pour le praticien le diagnostic s’appuie sur 2 critères

simples : la dyspnée d’effort ou de repos et l’hypoxémie

(diminution de la pression partielle en oxygène du sang

artériel) témoignant de l’altération des échanges gazeux.

Physiopathologie

L’appareil respiratoire a comme principale fonction de

permettre les échanges gazeux (O2 et CO2) entre

l’atmosphère et l’organisme. Trois grands processus

physiologiques sont nécessaires pour assurer cette

fonction : le contrôle nerveux de la respiration, la

ventilation qui assure le renouvellement des gaz

alvéolaires et l’hématose

L’hématose est l’ensemble des phénomènes

physiologiques permettant l’oxygénation du sang au

niveau pulmonaire.

• L’oxygène contenu dans l’air inspiré chemine dans

les voies aériennes (bronches, bronchioles) et atteint les

alvéoles pulmonaires. Il diffuse à travers la membrane

séparant les alvéoles et les capillaires pulmonaires

(figure 1A) et se fixe sur l’hémoglobine des globules

rouges (Figure 1B). Il est ensuite transporté vers les

tissus où il est utilisé comme source d’énergie.

• Le gaz carbonique, produit du métabolisme

tissulaire, emprunte le trajet inverse. Dissous dans le

plasma et les globules rouges, il diffuse vers l’alvéole

pulmonaire avant d’être éliminé dans l’air expiré

• Chez le sujet jeune sain, la mesure des gaz du sang

artériel en air ambiant donne les valeurs suivantes :

Pa02 = 90-100 mm Hg, PaC02 = 38-40 mm Hg, pH=

7,38-7,40.

Figure 1 : Schéma de l’hématose. (A) vue en

microscopie électronique de l’interface alvéolo-

capillaire, siège des échanges gazeux. Les astérisques

signalent la membrane alvéolo-capillaire. (B) Schéma

de la fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine du globule

rouge

En pathologie, plusieurs mécanismes peuvent conduire

à un trouble de l’hématose avec pour conséquences

l’apparition d’une hypoxémie et d’une insuffisance

respiratoire chronique :

• une réduction de la surface d’échange soit par

destruction des alvéoles pulmonaires et des petits

vaisseaux contingents (emphysème pulmonaire) soit par

obstruction des vaisseaux pulmonaires (séquelles

d’embolie pulmonaire, hypertension artérielle

pulmonaire primitive)

• une inégalité de rapport ventilation–perfusion :

certains territoires pulmonaires sont correctement

perfusés mais mal ventilés en raison de l’obstruction des

bronchioles. Il en résulte un mélange de sang oxygéné

provenant des territoire perfusés-ventilés et de sang

veineux non oxygéné provenant des territoires perfusés

et mal ventilés (figure 2). Ce mécanisme semble

prédominant au cours des bronchopneumopathies

chroniques obstructives.

• un épaississement de la membrane alvéolo-capillaire

par déposition anormale de fibres de collagène (fibroses

pulmonaires diffuses primitives ou secondaires)

La ventilation est l’ensemble des phénomènes

mécaniques responsables des variations de pressions

intra-thoracique capables de générer les débits aériens

dans les voies aériennes.

Elle met en jeu les muscles respiratoires : à l’état

physiologique, l’inspiration est active. La contraction du

diaphragme, principal muscle inspiratoire, provoque une

diminution des pressions intra-pleurales et intra-

alvéolaires générant un flux aérien de la bouche vers les

alvéoles pulmonaires (Figure 3A). L’expiration est

passive par relâchement des muscles inspiratoires.

Alvéole

Capillaire

O2

O2+H

HbO

Globule rouge

B

Globules

Capillaire

Alvéole

A

*

*

*

*

*

*

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique

Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.

Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)

2

Le gradient de pression et le flux aérien s’inversent (Fig

3B).

Rapports

ventilation/perfusion homogènes

Inadéquation

ventilation/perfusion

Figure 2 : Mécanisme de l’hypoxémie par inégalité de

rapport ventilation-perfusion. (A) Le sang des

capillaires (sang bleu) s’enrichit en oxygène (sang

rouge) lorsqu’il circule dans les territoires

correctement ventilés. ( B) Le sang circulant dans les

territoires mal ventilés reste désaturé et se mélange au

sang oxygène provenant des territoires adjacents

ventilés –perfusés. Il en résulte un sang mêlé désaturé et

une hypoxémie.

En pathologie, certaines insuffisances respiratoires sont

liées à des altérations de la mécanique ventilatoire :

• Déformations thoraciques : cyphoscolioses,

séquelles de thoracoplastie ou de chirurgie délabrante.

• Atteinte des muscles respiratoires (séquelles de

poliomyélite, neuropathies, myopathies)

La traduction gazométrique de cette hypoventilation

alvéolaire est une hypoxémie associée à une

hypercapnie (> 45 mm Hg). Lorsque l'hypoventilation

alvéolaire est le seul mécanisme d'hypoxémie en cause,

la somme des gaz Pa O2 + Pa CO2 est > 120 mm Hg

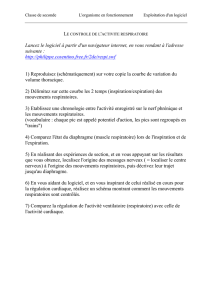

Le contrôle nerveux de la ventilation

Les centres nerveux contrôlant la ventilation sont situés

dans le bulbe et la protubérance. Ils fonctionnent

comme de véritables oscillateurs organisés en réseaux

capables de créer un rythme respiratoire régulier faisant

alterner un temps inspiratoire et un temps expiratoire.

Ils sont régulés par l’intermédiaire de chémorécepteurs

(récepteurs centraux sensibles au pH et au CO2 et

récepteurs périphériques situés dans le glomus

carotidien, sensibles à l’hypoxémie). En pathologie,

certaines hypoventilations alvéolaires sont liées à la

faillite du contrôle nerveux de la ventilation.

Figure 3 : Schéma d’un modèle uni alvéolaire de la

ventilation : (A) l’inspiration est active : La contraction

du diaphragme entraîne une diminution des pressions

intrapleurales (Ppl) et intra alvéolaires (Palv). Il en

résulte un gradient de pression entre l’atmosphère (la

bouche) et l’alvéole générant un flux inspiratoire. (B)

L’expiration est passive : le relâchement du diaphragme

augmente la pression intrapleurale et donc la pression

intra alvéolaire. Il en résulte une inversion de gradient

et un flux expiratoire

Etiologies

On distingue les insuffisances respiratoires dont le

mécanisme initial est une perturbation des échanges

gazeux et celles dont le mécanisme est une altération de

la fonction ventilatoire du système thoraco-pulmonaire

(altération de la fonction pompe)

Normoxémie

pO2= 100 mm Hg

CO2 O2

O2

CO2

A

CO2 O2

Hypoxémie avec ou

sans hypercapnie

B

Ppl

Diaphragme

Palv

Inspiration

Gradient de

pression

Diaphragme

Palv

Expiration

Inversement

du gradient

de pression

Ppl

A

B

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique

Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.

Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)

3

IRC dues à une anomalie des échanges gazeux IRC dues à une anomalie de la fonction pompe du

système thoraco-pulmonaire

Shunts anatomiques

− shunts intracardiaques

− fistules artério-veineuses pulmonaires

Inégalités rapports ventilation perfusion

− BPCO

− Pneumopathies infiltrantes (fibroses

pulmonaires)

− Maladies vasculaires pulmonaires (coeur

pulmonaire chronique, Hypertension artérielles

pulmonaire)

Trouble de diffusion

− Oedèmes pulmonaires

− Fibroses pulmonaires

− Destruction de la surface d'échange (emphysème

pan-lobulaire)

Maladies du système nerveux central

− Accidents vasculaires cérébraux

− Tumeurs intracrâniennes

− Hypoventilation centrale

− Traumatisme médullaire cervical

Maladies neuro-musculaires :

− Maladies neurologiques (Sclérose Latérale

Amyotrophique, Sclérose en Plaques, Guillain

Barré)

− Myopathies (dégénératives, inflammatoires,

métaboliques)

Déformations thoraco-vertébrales :

− Cyphoscoliose

− Chirurgie délabrant le thorax

Maladies des voies aériennes et du poumon

− BPCO sévère

− Bronchectasies, mucoviscidose

Obésité majeure (IMC > 30kg/m2)

Atteintes pleurales :

− Pachypleurites

Ce tableau montre que certaines insuffisances

respiratoires relèvent de plusieurs mécanismes. C'est le

cas par exemple des BPCO : les anomalies du rapport

ventilation-perfusion prédominent initialement mais

secondairement sont associées à une faillite de la

fonction pompe.

L’exploration de la fonction respiratoire est une étape

importante du diagnostic. Elle permet d'apprécier la

fonction ventilatoire et de mieux préciser les

mécanismes de l'insuffisances respiratoire. Selon le

déficit ventilatoire on distingue (Tableau 1) :

Les insuffisances respiratoires chroniques

obstructives (IRCO) caractérisées par une réduction

des débits dans les voies aériennes sont la conséquence

d’affections des bronches, au premier rang desquelles

figurent les bronchopneumopathies chroniques

obstructives (BPCO). Les BPCO regroupent

• La bronchite chronique

• L’emphysème

• Les asthmes vieillis ou remodelés

Les insuffisances respiratoires chroniques

restrictives (IRCR) sont caractérisées par une

réduction harmonieuse de l’ensemble des volumes

pulmonaires tandis que les débits ne sont pas altérés.

Elles sont la conséquence des

• Atteintes pariétales : déformations thoraciques,

atteintes neuromusculaire, grandes obésités

• Atteintes pleurales : pachypleurites étendues

(épaississement pleuraux séquellaires de pleurésies

infectieuses ou inflammatoires)

• Atteintes pulmonaires : fibroses pulmonaires

primitives ou secondaires (silicoses, asbestoses, fibroses

médicamenteuses…)

Les insuffisances respiratoires mixtes associent une

réduction des débits dans les voies aériennes et une

diminution des volumes pulmonaires : elles sont

secondaires à des affections complexes telles que les

séquelles de tuberculose pulmonaire étendues,

silicose…

IRC Obstructive • Bronchite chronique obstructive

• Emphysèmes

• Asthme vieilli

IRC Restrictive • Déformations thoraciques

− Cyphoscoliose

− Chirurgie délabrante du thorax

• Maladies neuro-musculaires

− Traumatisme médullaire cervical

− Maladies neurologiques (SLA, SEP,

Guillain Barré)

− Myopathies (dégénératives,

inflammatoires, métaboliques)

• Les obésités morbides

• Atteintes pleurales : pachypleurites

• Atteintes pulmonaires : fibroses

pulmonaires

IRC Mixte • Séquelles tuberculeuses

• Silicose

Tableau 1 : Classification des insuffisances

respiratoires chroniques en fonction du profil

fonctionnel et des étiologies

En l'absence de déficit ventilatoire il est important de

rechercher (+++)

• Une insuffisance ventriculaire gauche

• Une affection vasculaire pulmonaire (Cœur

pulmonaire chronique secondaire à une embolie

pulmonaire ou une hypertension artérielle

pulmonaire primitive)

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique

Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.

Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)

4

RAPPEL CLINIQUE

La présentation clinique et l’évolution de la maladie

varie selon les étiologie et les mécanismes de

l’insuffisance respiratoire chronique

Les insuffisances respiratoires chroniques

obstructives

sont les plus fréquentes. Leur

présentation clinique et leur évolution sont stéréotypées

La dyspnée

La dyspnée est l’élément séméiologique constant du

tableau clinique. La dyspnée est définie comme une

perception douloureuse de la respiration.

• Au stade initial, la dyspnée n’apparaît que pour des

efforts importants. Elle fait suite à un long passé de

toux, d’expectoration muqueuse et d’épisodes de

surinfection bronchique.

• L’aggravation se fait progressivement sur plusieurs

années , la dyspnée survenant pour des efforts moindres

puis minimes (déplacements, toilette, parole).

• A un stade avancé de l’insuffisance respiratoire, le

patient présente une dyspnée de repos. Il existe une

bonne corrélation entre l’intensité de la dyspnée et la

gravité de l’insuffisance respiratoire conduisant le

clinicien à utiliser des échelles de dyspnée telles que

l’échelle CEE (tableau 2)

Stade 0 Absence de dyspnée quelque soit l’effort fourni

Stade 1 Dyspnée à l’effort physique important

Stade 2 Dyspnée à la montée d’un étage ou d’une

marche en côte à allure normale

Stade 3 Dyspnée à la marche sur terrain plat en suivant

quelqu’un de son âge

Stade 4 Dyspnée à la marche sur terrain plat à son propre

rythme

Stade 5 Dyspnée au moindre effort de la vie courante

Tableau 2

:

Stades de dyspnée en fonction de l’intensité

(CEE)

Les autres signes

• La cyanose : c’est une coloration bleutée des

muqueuses et des téguments. Elle traduit un taux

d’hémoglobine réduite (désaturée) dans le sang artériel

supérieur à 5 gr/100 ml. Elle survient à un stade avancé

de la maladie ou apparaît lors des exacerbations de

l’insuffisance respiratoire

• Les modifications ventilatoires s’observent

essentiellement dans les formes sévères des BPCO.

Elles sont caractérisées par

− une distension thoracique par augmentation du

diamètre antéropostérieur du thorax (déformation

thoracique en « tonneau »)

− un allongement du temps expiratoire de la

respiration avec pincement des lèvres pour générer

une contre pression dans les voies aériennes servant

à lutter contre le collapsus expiratoire des bronches

− La mise en jeu des muscles respiratoires

accessoires (sterno-cléido-mastoïdiens, intercostaux)

− L’hypertension artérielle pulmonaire est la

conséquence d’une vasoconstriction des artères

pulmonaires induite par l’hypoxémie chronique. Elle

se traduit par une turgescence des veines jugulaire,

une tachycardie, un éclat de B2 au foyer pulmonaire

et un souffle d’insuffisance tricuspidienne

Les complications

Les exacerbations constituent la principale complication

des BPCO. Elles sont définies comme des épisodes

d’aggravation aiguë ou subaiguë de l’insuffisance

respiratoire chronique. Elles peuvent conduire à une

détresse respiratoire aiguë par épuisement des muscles

respiratoires et mettre en jeu le pronostic vital. Les

infections bronchiques sont responsables de la plupart

de ces exacerbations

Le retentissement de hypoxémie chronique conduit au

développement d’une hypertension artérielle pulmonaire

avec pour conséquence l’insuffisance ventriculaire

droite. Les poussées d’œdème des membre inférieurs, la

tachycardie, la turgescence des jugulaires et

l’hépatomégalie en sont les principaux signes. L’HTAP

peut être mesurée par échographie cardiaque ou par

cathétérisme cardiaque droit.

Les insuffisances respiratoires restrictives

Les atteintes pariétales sont constituées par les

cyphoscolioses idiopathiques et les maladies neuro-

musculaires

• Les cyphoscolioses, lorsqu’elles sont sévères

peuvent se compliquer d’insuffisance respiratoire. Un

certain nombre de critères permettent de prédire cette

évolution avant même la survenue de ces complications

− la précocité d’apparition de la scoliose (âge < 5

ans),

− la longueur de la déformation

− le siège : un siège haut situé, cervical ou dorsal

haut est de plus mauvais pronostic

− l’importance de l’angulation

− une capacité vitale < 45%

La détérioration de l’état respiratoire se fait vers l’âge

de 40-50 ans, soit par une décompensation respiratoire

aiguë liée à un facteur déclenchant rompant l’équilibre,

soit de façon progressive (majoration de la dyspnée,

asthénie, somnolence diurne secondaire à des

perturbations du sommeil). En l’absence de ventilation

assistée, 80% des patients décèdent dans les deux ans

qui suivent l’apparition de l’hypoventilation alvéolaire

et du cœur pulmonaire chronique .

• Les maladies neuro-musculaires : il peut s’agir de :

− Lésions spinales presque toujours de nature post-

traumatiques. Lorsqu’elles siègent au dessus de C3,

elles entraînent une paralysie respiratoire complète

rendant le patient totalement dépendant de la

ventilation artificielle sur trachéotomie. Les lésions

de la moelle cervicale basse (entre C3 et C8)

entraînent une quadriplégie mais l’activité du

diaphragme et des scalènes persiste.

Question 254. Insuffisance respiratoire chronique

Module 12. Uro-Néphro-Pneumologie.

Service des maladies respiratoires et allergiques (Service Pr Lebargy)

5

− Les maladies neuro-musculaires diffuses sont très

diverses. Elles regroupent les maladies

dégénératives de la corne antérieure de la moelle

(sclérose latérale amyotrophique en particulier) et

les myopathies pour la plupart de nature génétique.

Chaque étiologie imprime ses nuances au tableau

clinique et évolutif.

La sclérose latérale amyotrophique est une maladie

de l’adulte. Elles se traduit au début par une

faiblesse musculaire. Les fasciculations et

l’amyotrophie des muscles de la main et de la langue

sont évocateurs. Ultérieurement le déficit musculaire

s’étend aux autres groupes musculaires : l’atteinte

des muscles respiratoires conduit en quelques mois

ou quelques années à une insuffisance respiratoire.

L’atteinte des nerfs crâniens est responsable de

troubles de déglutition à l’origine de fausses routes

alimentaires précipitant les complications

respiratoires

Les myopathies sont d’évolution plus insidieuse et

débutent en général dans l’enfance. La plus

fréquente est la dystrophie musculaire de Duchenne

de Boulogne. Elle atteint les enfants de sexe

masculin. Les premiers signes apparaissent vers

l’âge de 2 à 3 ans, la marche est perdue entre 10 et

12 ans et les troubles respiratoires surviennent à

partir de l’âge de 12 ans. En l’absence de traitement,

le décès par insuffisance respiratoire ou cardiaque

survient vers l’âge de 20 ans.

Le syndrome hypoventilation-obésité (SHO) (+++)

• Définition : insuffisance respiratoire chronique

hypercapnique (PaCO2 > 45 mm Hg) survenant

chez un patient obèse (IMC > 30kg/m2) en dehors

de toute autre pathologie. En cas de BPCO

associée, on parle de syndrome de chevauchement

("overlap" syndrome). Fréquence : 30% chez les

sujets ayant un IMC > 35 kg/m2 et 50% chez ceux

ayant un IMC > 50kg/m2. Chez les obèses, la

mortalité est plus élevée en cas d'hypercanie.

• Physiopathologie : la masse graisseuse provoque

une augmentation de charge et donc de travail

respiratoire. Or les muscles ne sont pas capables de

compenser cette augmentation de charge car la

masse graisseuse (notamment la masse abdominale

en position couchée) entraîne des modifications

géométriques du diaphragme. Il en résulte une

altération de la fonction des muscles respiratoires

et une hypoventilation ()

L'augmentation de la masse graisseuse entraîne une

augmentation de production de leptine par le tissu

adipeux (la leptine théoriquement exerce une

activation du centre de la satiété conduisant à la

réduction de la prise alimentaire). Chez le rat obèse

génétiquement modifié pour la leptine (ob-/ob-)

(ces rats ne produisent pas de leptine et sont

obèses), on voit apparaître une hypoventilation

alvéolaire ( PaCO2). L'administration de leptine

exogène corrige l'hypoventilation alvéolaire en

stimulant les centres respiratoires. On peut donc

déduire de ce modèle expérimental que chez le

sujet obèse, il existe d'une part une résistance des

chémorécepteurs à la leptine (les taux sériques de

leptine sont élevés mais ne corrigent pas

l'hypoventilation) et d'autre part une diminution de

la sensibilité des chémorécepteurs à la PaCO2 ()

• Le traitement fait appel à des mesures diététiques

associées à une prise en charge psychologique, le

traitement des facteurs de risques associés (arrêt du

tabac, équilibre du diabète, traitement de

l'hypertension artérielle…) et une ventilation non

invasive habituellement à deux niveaux de pression.

Les atteintes pleurales

Elles sont moins fréquentes actuellement. Elles

correspondent à des séquelles étendues de pleurésies

infectieuses ou d’hémothorax. L’épaississement et la

rigidité de la plèvre entraînent une gêne à l’expansion

pulmonaire lors de l’inspiration dont témoigne le

syndrome restrictif identifié par les explorations

fonctionnelles respiratoires.

Les atteintes pulmonaires

Elles sont représentées par les fibroses pulmonaires.

Selon l’étiologie incriminée, on distingue

• les fibroses secondaires : elles peuvent être d’origine

iatrogène (traitement par amiodarone, antiseptique

urinaire, chimiothérapies anticancéreuses ou

radiothérapie) ou secondaires à une exposition

professionnelle à l’amiante. Enfin certaines fibroses

sont associées à des maladies de système (polyarthrite

rhumatoïde, sclérodermie…)

• les fibroses primitives ou idiopathiques sans cause

identifiée. Elles surviennent entre 50 et 60 ans, avec une

prédominance masculine. Le premier symptôme est une

toux sèche, quinteuse résistant au traitement.

Progressivement le tableau se complète par une dyspnée

d’effort s’aggravant en quelques années. Le scanner

thoracique permet d’affirmer le diagnostic en montrant

une rétraction pulmonaire et un épaississement des

espaces interstitiels. L’évolution se fait vers

l’aggravation du syndrome restrictif et la majoration de

l’hypoxémie d’effort puis de repos. La médiane de

survie est en moyenne de 5 ans à partir du diagnostic.

LES TRAITEMENTS

INSTRUMENTAUX DE L’I R C

L’oxygénothérapie de longue durée (OLD)

Généralités

L’oxygénothérapie consiste à enrichir l’air inspiré en

oxygène afin de corriger l’hypoxémie. Le bénéfice de

l’OLD a été démontré et résumé dans le tableau 3

Les sources d’oxygène

Il existe 3 grandes sources d’oxygène : l’oxygène

gazeux, le concentrateur et l’oxygène liquide.

• L’oxygène gazeux est comprimé à 200 bars dans

un

cylindre en fonte ou en aluminium (encore appelé

bouteille ou obus). La contenance des obus est de 0,4, 1

et 3 m3. L’autonomie en oxygène dépend de la

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%