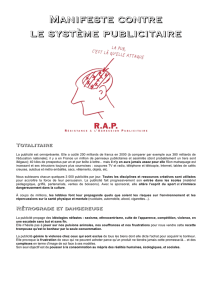

ON ACHETE BIEN LES CERVEAUX

1

ON ACHETE BIEN LES CERVEAUX

Par Marie Benilde - 6 mars 2007

Les liens des régies publicitaires avec les neurosciences prouvent que la fabrication de

"cerveaux humains disponibles" chers à Patrick Le Lay, le président de TF1, est devenue une

réalité des médias. Une idéologie est à l’oeuvre: elle vise à nous rendre étrangers à nous-mêmes

pour faire de nous des cibles normées en fonction d’intérêts marketing.

Je suis l’auteur d’un livre dont vous n’entendrez probablement jamais parler dans vos journaux, à la

télévision ou même à la radio. Son nom ? On achète bien les cerveaux (édition Raisons d’agir,

2007). Il ne s’agit pas d’un opuscule tendancieux ou d’un brûlot d’extrême gauche ou d’extrême

droite. Simplement, c’est un livre qui prétend apporter une analyse critique sur un phénomène qui

rythme notre quotidien : l’omniprésence massive de la publicité et ses conséquences sur les médias.

Le titre fait bien sûr référence à la phrase prononcée en 2004 par Patrick Le Lay, le PDG de TF1, sur

le « temps de cerveau humain disponible » que le patron de la chaîne s’enorgueillit de vendre à

Coca-Cola. Je suis allée enquêter dans le cœur même de la machinerie publicitaire de la Une. Et ce

dont je me suis aperçue, c’est que la commercialisation du cerveau du téléspectateur n’est pas un

phantasme ou un abus de langage. C’est le reflet de la plus stricte vérité si l’on en croit les propos de

neurologues qui travaillent aujourd’hui pour les principaux médias, dont TF1, sur l’impact de la

publicité dans la mémoire.

Le temps n’est plus où l’on se contentait de tests et de post-tests pour prouver l’efficacité des

messages publicitaires. Face à des nouveaux médias comme Google ou Yahoo, qui proposent à

l’annonceur de payer pour chaque contact transformé en trafic et de suivre le client à la trace, les

grands médias cherchent à montrer qu’ils arrivent à pénétrer l’inconscient des consommateurs. A

l’instar des grands annonceurs américains, ils ont confié à une société spécialiste des sciences

cognitives, Impact Mémoire, le soin d’explorer ce que le cerveau retient dans la communication

publicitaire. Pour cela, les « neuromarketers » ont recours à une machine uniquement utilisée jusqu’à

présent à des fins médicales, pour détecter les tumeurs par exemple : l’imagerie à résonance

magnétique (IRM). Que disent les expériences menées en laboratoires ? Que la zone du cerveau

réactive aux images publicitaires, le cortex préfrontal médian, est associée à l’image de soi et à la

connaissance intime qu’on a de soi-même (c’est la région cérébrale qui est affectée lorsqu’il y a des

troubles de schizophrénie par exemple). En activant le cortex préfrontal médian, les neuromarketers

cherchent donc à réussir l’alchimie parfaite : l’opération qui consiste à transformer tout amour de soi

en tant que soi - le narcissisme - en amour de soi en tant qu’autre - une cible publicitaire. La

publicité vise donc à nous rendre en quelque sorte étrangers à nous-mêmes pour modeler en nous des

comportements normatifs qui épousent les intérêts des firmes commerciales.

On le sait depuis Jean Baudrillard et John Kenneth Galbraith, la société de consommation ne peut

exister sans son corollaire publicitaire. Car seule la publicité crée dans les têtes une urgence

fantasmatique et pavlovienne sans laquelle il n’est pas de tension consumériste : c’est parce que je

suis sans cesse sollicité par un univers euphorisant, rempli de symboles de bonheur, que je tends vers

la jouissance de l’acquisition matérielle. De cette tension naît un désir structurant dans la mesure où

il permet à l’individu d’exister en tant qu’homo consumans. Adhérer aux valeurs de l’imagerie

publicitaire - « On vous doit plus que la lumière », « Vous n’irez plus chez nous par hasard »,

« Parce que je le vaux bien » -, c’est communier aux nouvelles icônes des temps modernes. Il s’agit

de prendre corps dans l’espace collectif, de se transfigurer dans une identité à la fois plurielle et,

puisqu’elle s’adresse à moi en tant que cible, singulière. L’essayiste François Brune parle d’une

« volonté de saisie intégrale de l’individu dans ce qu’il a d’anonyme ». D’où un principe clé de la

domestication des esprits : chacun cherche à se ressembler en tant que tribu consommatrice. C’est en

effet parce que je renonce à mon appartenance à une identité universelle pour m’inscrire dans une

fonctionnalité « tribalisée » que j’abdique de ma citoyenneté au profit d’un label de consommateur

tel que l’entend l’ordre marchand. Ce faisant, la publicité permet la mutation d’une société de classes

vers autant de cibles qu’il y a d’intérêts et de positions économiques à défendre. Elle vise la

2

reproduction et la permanence de stéréotypes inhérents à tout message établi en fonction d’un statut

supposé sur l’échelle sociale.

Seulement, puis-je réellement me retrouver dans cette incessante musique d’ambiance que je n’ai pas

sollicitée ? Comme l’a montré Bernard Stiegler dans De la misère symbolique (éditions Galilée,

2004), « on ne peut s’aimer soi-même qu’à partir du savoir intime que l’on a de sa propre

singularité ». Or les techniques marketing, parce qu’elles me donnent à entendre et à voir des sons et

des images identiques à celles de mon voisin, me construisent une histoire qui est semblable à celle

de mes congénères. Comme tel, c’est bien à un effondrement de la conscience individuelle et à une

dissolution du désir que nous conduit l’idéologie publicitaire : « Mon passé étant de moins en moins

différent de celui des autres parce que mon passé se constitue de plus en plus dans les images et les

sons que les médias déversent dans ma conscience, mais aussi dans les objets et les rapports aux

objets que ces images me conduisent à consommer, il perd sa singularité, c’est-à-dire que je me

perds comme singularité ».( De la misère symbolique, op. cit. p. 26). Selon Bernard Stiegler, le règne

hégémonique du marché entraîne inexorablement la ruine d’un « narcissisme primordial » en ce sens

qu’il induit un « conditionnement esthétique » qui est aussi une « misère libidinale et affective ». En

s’identifiant à la cible publicitaire à laquelle il est supposé appartenir, le consommateur consent par

là même à la dissolution de son désir individuel dans un « nous » artificiel créé pour les besoins

d’édification du marché des classes dominantes.

De ce conditionnement va naître une nouvelle socialité phantasmatique qui amène le consommateur

à se sentir déterminé beaucoup moins par son groupe de classe, son origine sociale, que par des

aspirations collectives véhiculées par les médias. Ce n’est d’ailleurs pas tant des emblèmes

statutaires que cherche à promouvoir la publicité que des rapports imaginaires qui permettent à

l’individu d’exister virtuellement dans le regard de ses contemporains. Tout est prétendument

accessible, y compris le luxe, puisque je ne suis plus prisonnier de mon statut mais libéré par ma

consommation. A la vieille division archaïque entre dominants et dominés doivent venir se substituer

des communautés de désirs susceptibles de reconstruire un « nous entièrement fabriqué par le

produit ou le service » comme dit Stiegler.

L’ homo economicus est en quelque sorte consommé par ce qu’il consomme. Il se jette à corps perdu

dans l’addiction consumériste, non pas tant dans une course éperdue à l’avoir, comme on le croit

souvent, mais pour être. Car le bonheur publicitaire apporte une forme de plénitude fugace dans une

société privée de repères politiques et esthétiques. Après la fin proclamée des idéologies et

l’avènement d’une classe moyenne de plus en plus compromise par des tensions inégalitaires, il

structure notre être de façon rituelle en permettant la transfiguration d’un « je » devenu anarchique,

incontrôlé, en un « nous -cible » standardisé et resocialisé.

Créée en 1836 pour aider les journaux à mieux se vendre aux masses populaires, la publicité

s’impose aujourd’hui comme le mode de financement principal, voire exclusif, des médias à l’ère

numérique. Le consommateur accepte avec insouciance cette manne providentielle qui lui permet

d’accéder à des contenus. Mais en connaît-il vraiment le prix ? Information altérée au profit

d’intérêts économiques, positionnements éditoriaux déterminés par les perspectives de recettes des

annonceurs, campagnes véhiculant des stéréotypes sociaux... Parce qu’elle structure de façon

incontestée notre inconscient collectif, la publicité est devenue un vecteur non plus seulement de

revenus mais de sens... Les médias tendent à se transformer en zélés prédateurs d’une clientèle-proie

pour le compte de leurs principaux clients. Des neurosciences au travestissement des contenus, tout

est mis en place pour parvenir à cet objectif. Ce livre se propose d’étudier comment l’instrument

économique d’une démocratisation de l’information s’est peu à peu mué en outil politique d’une

domination économique.

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=20266

On achète bien les cerveaux. Médias et publicité, par Marie Bénilde, Raisons d’Agir, 15

février 2006, 6 euros, isbn : 978-2-912107-31-2.

1

/

2

100%