Levinas et l`Histoire - Fondation des Treilles

FONDATION DES TREILLES

Levinas et

l’Histoire

(18 au 23 juillet 2011)

Compte-rendu des interventions

Levinas contre l’historicisme - Jean Michel Salanskis

J.-M. Salanskis a commencé par présenter la “forteresse historiciste”, – c’est-à-dire cette conjonction de pensées et de méthodes

donnant force et vraisemblance à la domination de l’histoire et de l’historicité dans la philosophie – en évoquant les noms de

Marx, de Hegel et de Heidegger, et la méthodologie de l’élucidation critique-généalogique. Ensuite, il a expliqué quelles

objections générales Levinas opposait à ce point de vue historiciste, aux diverses étapes de sa pensée. Puis il a précisé ce que

Levinas entendait par une contestation de l’histoire de type historique, prenant la forme historique : l’histoire sainte ou fait

juif, histoire de la transmission de l’étude-observance. Enfin, il a proposé une analogie entre ce problème de l’histoire sainte et

celui de l’“histoire intrinsèque des sciences” en épistémologie.

Quatre histoires - Corinne Enaudeau

S’appuyant sur une analyse terminologique des emplois de l’expression « histoire » dans la pensée d’Emmanuel Levinas,

Corinne Enaudeau a développé selon deux mouvements distincts le chiasme qui sépare chez Levinas deux histoires. En

évoquant l’histoire effective des œuvres, du droit et des Etats, elle a d’abord ressaisi la conception d’une autre temporalité, un

temps de l’autre s’opposant au temps du même, construisant ainsi, au niveau strictement philosophique pour le moment, une

première problématisation de la tension entre la temporalité de l’histoire hégélienne et la temporalité de la diachronie du

surgissement éthique.

Il y aurait ainsi, pour Levinas, comme deux histoires en une. La première - qui mérite seule son nom - se déroule et s’enchaîne ;

la seconde nommerait seulement la trace d’un absolu dans laquelle se tenir, la « passe » vers un au-delà de l’être. Pour un même

moment, l’écriture de l’une expose un savoir ontique, et la voix de l’autre propose un enseignement déontique. Mais

constatant ensuite que si ces deux histoires se surimpriment, se contredisent, elles peuvent aussi se donner un appui fugace,

s’ajournant réciproquement en un différé du meilleur que serait la paix ou du pire qu’est la réalité du crime, Corinne Enaudeau

a souligné que ces deux histoires restent co-impliquées dans toutes les « nécessités de l’heure ».

Historisme barbare et achronie humaniste - Marie-Anne Lescourret

Marie-Anne Lescourret, partant de la remarque de Levinas sur la tendance de l’histoire à ne servir que les vainqueurs, s’est

interrogée sur les présupposés historiographiques d’une telle critique, laquelle lui semblait s’adresser plus précisément à cette

forme « germanique et héroïque » d'historiographie appelée « historisme ». La critique de l’école des Annales et de Marc Bloch

en particulier s’était opposée à cette manière d’écrire l’histoire, pratiquée notamment par Meineke ; à une historiographie

prisonnière du sens de l’histoire devait se substituer une écriture qui rendrait ses droits à l’interaction humaine dans l’histoire.

C’est en partie de cette approche historiographique que l’on peut rapprocher la « description » lévinassienne de l’histoire.

Inscrire la subjectivité dans l’histoire : Levinas versus Sartre - Magorzata Kowalska

Magorzata Kowalska s’est donné pour objectif la comparaison des idées développées, respectivement par Levinas et par Sartre,

sur le sujet et son rapport à l’histoire. Cette comparaison a permis de relever un certain nombre d’analogies entre les approches

des deux penseurs, mais aussi et surtout ce qui les distingue. Même si les deux ont insisté, d’abord, sur l’irréductibilité de sujets

individuels à l’histoire dite objective (politique et économique), pour, ensuite, postuler une “autre histoire”, fondée sur des

aspirations morales subjectives mais se faisant par des œuvres concrètes, leurs conceptions respectives de l’ipséité même du

sujet, de sa temporalité propre, de ses relations avec autrui, des fins morales qui le meuvent et, partant, l’idée même de cette

“autre histoire” sont, chez l’un et l’autre, bien différentes. Ces différences peuvent s’expliquer en un mot : l’idéal sartrien de la

liberté n’est pas l’idéal lévinassien de la bonté.

Levinas, le communisme et le « temps prometteur » de la Bible - François Brémondy

François Brémondy a fait entrer de façon fracassante dans notre séminaire le thème du communisme en commentant

l’entretien de Levinas accordé au Monde en 1992 (repris dans Les Imprévus de l’Histoire). Tout en admettant qu’il ne pouvait pas

regretter le stalinisme, Levinas s’y inquiétait que, du fait de l’effondrement des Etats communistes, l’Occident avait perdu

l’espérance : « malgré son refus de la transcendance, le régime soviétique était l’héritier de la conception biblique ». François

Brémondy a prétendu établir un lien entre les crimes du stalinisme que déplora Levinas et le providentialisme de la philosophie

de l’histoire que le marxisme hérite de la Bible – la certitude de l’avènement inéluctable d’un régime radicalement supérieur à

tous les autres régimes et justifiant tous les moyens de hâter cet avènement.

L’espérance en héritage : les colloques des intellectuels juifs de langue française – Françoise Schwab

Françoise Schwab a proposé d’évaluer le rapport de Levinas à l’Histoire en replaçant la formulation de ses idées maîtresses

dans le contexte particulier de la reconstruction d’une communauté juive intellectuelle en France après la deuxième guerre

mondiale. Aussi a-t-elle rappelé l’importance des rencontres du « colloque des intellectuels juifs de langue française » (CIJLF)

en évoquant plus particulièrement certains débats de Levinas avec Vladimir Jankélévitch et André Neher.

De Sartre à Levinas, l’itinéraire de Benny Levy – Isy Morgensztern

Isy Morgensztern s’est interrogé sur l’influence, qu’il a jugé indirecte sans doute mais irrésistible, de Levinas sur le « retour

aux grimoires vermoulus », le Talmud et les textes de la pensée juive, sur une frange importante de l’extrême gauche française.

A travers un récit du parcours de Benny Lévy, dirigeant de la Gauche Prolétarienne, créateur du journal Libération, puis

assistant durant sept ans de Jean-Paul Sartre, qui s’est tourné vers un judaïsme orthodoxe et ira vivre à Jérusalem,

Morgensztern a exploré la manière dont une partie de l’extrême gauche française est passée du programme sartrien – achever la

Révolution Française – aux exigences perçues comme étant celles de Levinas – sortir de l’historicité hégélienne, si ce n’est de

l’Histoire elle-même - et « revenir au judaïsme de nos pères ».

En contexte et hors contexte: l’Histoire dans l’essai « Sans Nom » – Annette Aronowicz

Annette Aronowicz s’est intéressée au rôle que joue le contexte historique dans l'œuvre de Levinas, prenant pour point de

départ l’essai intitulé « Sans Nom », publié en 1966, où un contexte particulier, celui de la Deuxième Guerre Mondiale, sert de

pierre de touche à un questionnement sur la notion de vérité historique. Annette Aronowicz a d’abord défini ce que signifie

« une signifiance sans contexte », notion qui permet à Levinas de problématiser la manière dont s’articule tout tissu contextuel

avec ce qui reste hors de lui. Ayant dégagé le caractère essentiellement éthique de cette notion, elle a répondu à Samuel Moyn,

historien pour qui Levinas élimine la diversité des contextes historiques à partir du moment où le peuple juif représente chez

lui une vérité absolue, et donc en tant que telle valable en tout temps et en tout lieu : pour Annette Aronowicz, en supprimant

la possibilité d'une coexistence de la diversité et de l'unité, Moyn défend simplement une conception théorique de l’histoire.

Au contraire, pour comprendre la notion de « signifiance sans contexte », il faut replacer l’histoire face à l’actualité de ses

enjeux éthiques.

L’Histoire sainte, entre pléonasme et oxymore – Sophie Nordmann

Sophie Nordmann a présenté la position de Levinas comme un double héritage : d’un côté la position d’Hermann Cohen

notamment dans Religion de la Raison, selon qui toute histoire est sainte parce que toute histoire procède de la promesse

(l’histoire ne commence que lorsqu’il y a un point à l’infini vers lequel un processus linéaire peut aller) ; de l’autre la position

de Rosenzweig notamment dans L’Etoile de la rédemption, selon laquelle la condition juive consiste à être hors de l’Histoire,

dans un rapport particulier à la langue, la loi et la terre qui se distingue en ce qu’il comporte une modalité sainte. Entre ces

deux manières, radicalement opposées, d’envisager la participation d’Israël à l’Histoire, Sophie Nordmann a dessiné, à la

lecture de Difficile liberté et des Imprévus de l’Histoire, la position de Levinas qui consiste à considérer que le peuple juif incarne

une modalité d’existence historique qui travaillerait en creux l’Histoire universelle en lui faisant contrepoint.

Levinas et l’Histoire juive : une « autre philosophie de l’histoire » – Joëlle Hansel (voir texte)

Joëlle Hansel a d’abord traité de l’évolution de la position de Levinas vis-à-vis de l’histoire sainte et de l’histoire universelle :

dans un premier temps, Levinas semble avoir estimé que l’histoire sainte ne pouvait plus garder sa séparation à l’égard de

l’histoire universelle et, dans un deuxième temps, il serait revenu à l’idée qu’il fallait continuer la tâche de la préservation et de

la perpétuation de cette histoire sainte. A ses yeux, le refus de se fier et de se plier au sens de l’histoire est constitutif du sens de

l’humain. Il permet « d’accomplir sur terre… une possibilité privilégiée : un être libre qui juge l’histoire au lieu de se laisser

juger par elle. » Mais en outre, « Ne pas soumettre la Loi de la justice à l’implacable cours des événements, les dénoncer s’il faut

comme contresens ou comme folie – c’est être juif » (DL, 339). Levinas va même jusqu’à dire que « la disparition de cette

prétention de la conscience juive [à juger l’histoire] équivaudrait à la fin du judaïsme » (DL, 298).

L’Histoire jugée – Jean-François Rey

Jean-François Rey a d’abord détaillé comment l’idée d’un jugement de l’histoire immanent à l’histoire elle-même s’introduit

dans la perspective hégélienne de la philosophie du droit : le jugement de l’histoire n’est autre que la façon dont l’universel se

déguise dans le particulier et le jugement immanent de l’histoire n’est autre que la procédure de ce déguisement. Ainsi, en

développant la formule « die Weltgeschichte ist das Weltgericht », Rey a pu faire un sort à toute prétention à un jugement par

l’histoire universelle, quitte à douter qu’on puisse réellement « réparer » l’histoire. Cela lui a permis de situer Levinas non

comme un penseur de la fin sur le modèle mal sécularisé d’une philosophie chrétienne de l’histoire, mais comme celui pour qui

c’est dans l’instant que l’histoire est jugée. Insistant sur ce que Levinas doit à Franz Rosenzweig dans cette façon de prendre

congé de Hegel, Rey a fait appel à la dimension de l’intériorité mise en scène dans la parabole des deux luminaires et reprise

par Levinas afin de défendre la position d’une « humilité lunaire ».

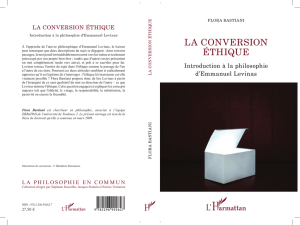

La possibilité du jugement – Flora Bastiani

A partir du commentaire de la conclusion de l’article de Levinas « Une religion d’adultes » (1957), la conférence de Flora

Bastiani abordait la question du passage de l’exigence éthique au domaine politique, cherchant à comprendre comment

l’éthique peut corriger l’inhumanité de l’histoire. En précisant que la modalité de cette correction ne pourrait pas être une

simple inversion du jugement de l’histoire, la proposition de Flora Bastiani reposait sur le devoir critique en tant que mise en

question du politique au nom du sens moral. En sorte que l’implication dans le débat politique, si elle se fonde sur la valeur

humaine enseignée par l’éthique, apparaît comme la manière de raccrocher le plan politique à l’exigence éthique.

L’Histoire comme responsabilité diachronique - Jan Sokol

Jan Sokol a introduit une réflexion sur la dimension diachronique de la responsabilité pour autrui : figure antithétique de

l’historicisme hégélien, la diachronie peut néanmoins se lire tant à travers la relation d’enseignement du maître et de l’élève

que sous celle d’engendrement du père et du fils. Jan Sokol a pu ensuite rapporter cette réflexion initiale à une tâche de

relativisation des contextes : de la même manière que tout n’est pas nécessairement chargé de valeur par le présent, la pensée de

Levinas peut s’ouvrir aujourd’hui à des préoccupations que le philosophe ignorait, comme la question de la nature et de

l’animal.

Histoire et métaphysique dans les lectures talmudiques d’Emmanuel Levinas – Shmuel Wygoda

Shmuel Wygoda a traité la question du rapport entre l’Histoire et Levinas à la fois d’une manière interne à l’Histoire Sainte et

d’une manière épistémologique : il s’est en effet intéressé à la façon dont Levinas a défendu, à propos du Talmud, une approche

qui, en marge de la philologie historique, reçoit le Talmud comme un enseignement. Cela signifie à la fois recevoir ces textes

sous le gradient de l’autorité (comme quelque chose que nous ne savons pas déjà/qui fait entrer le nouveau en nous) et dans la

condition de la relance interprétative. Pour Levinas, la grandeur du Talmud réside dans son adaptabilité à se mesurer au défi

intellectuel et plus particulièrement philosophique de chaque époque.

Réalité et Histoire – Shojiro Kotegawa

Shojiro Kotegawa s’est emparé du désaccord de Levinas avec l’historicisme hégélien, en détaillant ce qu’est cet historicisme :

dans l’historicisme hégélien, il n’y a pas une pure dévaluation de la subjectivité, puisque c’est la subjectivité elle-même qui

opère le mouvement globalisant de l’Histoire et qu’elle trouve son universalité dans ce mouvement. Heidegger radicalise cette

notion d’histoire en pensant la réalité à partir de l’historicité du Dasein. Levinas, contestant ces deux historicismes, prétend

quant à lui apporter les vraies conditions de possibilité fondamentales de la rationalité du réel en deux points: (1) l’intériorité

n’est pas réductible à l’histoire objective ; (2) l’objectivité de la chose n’est pas dérivée de l’histoire mais la « mise en commun »

du monde. Elle essaie d’interpréter concrètement « l’au-delà de l’histoire à l’intérieur de l’histoire ».

L’interprétation, transversale de l’Histoire – David Uhrig

Dans son exposé conclusif, David Uhrig a abordé l’élément historique de plusieurs manières. Il a décrit l’enjeu mémoriel qui se

joue pour Levinas lorsqu’il écrit sur Proust en 1947 : d’un côté, Levinas retrouve la madeleine perdue de sa jeunesse à

Strasbourg, en particulier les discussions avec son ami Maurice Blanchot ; mais, d’un autre côté, il retrouve aussi un débat entre

plusieurs lectures contextuelles de Proust, où interféraient des questions d’appropriation nationaliste de la littérature. Les

lectures canoniques inscrivaient Proust dans un contexte bergsonien qui entrait difficilement en concurrence avec la lecture de

Curtius, laquelle regardait Proust comme un sociologue dans la lignée de Saint-Simon. Après la guerre, Levinas entend revenir

à cette seconde interprétation de Proust débarrassée des enjeux nationalistes qui l’obscurcissaient, pour reposer face à Sartre la

question transhistorique du social.

1

/

3

100%