Enquête directe auprès de 1993 patients fibromyalgiques

Dr M.C. JASSON - Avril 2007

1

MIEUX CONNAÎTRE ET DIAGNOSTIQUER LA FIBROMYALGIE

PAR L’ETUDE DE LA SYMPTOMATOLOGIE CLINIQUE

ENQUETE DIRECTE AUPRES DE 1993 PATIENTS FIBROMYALGIQUES

Dr Marie-Claire JASSON

Chef de Service honoraire d’Anesthésie-Réanimation

du Centre Hospitalier de Saint-Germain-en-Laye (78)

RESUME - La symptomatologie clinique de la fibromyalgie est encore insuffisamment connue. Une

enquête épidémiologique anonyme a été effectuée auprès de 1993 patients fibromyalgiques (dont 91 % de

cas féminins). Elle a mis en évidence certains points particuliers. Il existe notamment une longue période

d’errance médicale (de 2 à 15 ans et plus), durant laquelle les patients peuvent consulter jusqu’à

10 médecins et plus. D’autre part, dans 85 % des cas, il ressort que les patients ont présenté des signes

précurseurs, jusqu’alors non étudiés, avant la fibromyalgie déclarée. Dès la période d’état, on constate une

aggravation de ces signes, en plus des symptômes connus (douleurs, fatigue et troubles du sommeil) et

d’autres signes collatéraux. On note en outre une association fréquente (dans 45 % des cas) de symptômes

du Syndrome Sec de Gougerot Sjögren. Il existe un grave retentissement sur la vie familiale et socio-

professionnelle. Les thérapeutiques médicamenteuses sont décevantes, on obtient quelques succès avec les

thérapeutiques non médicamenteuses et la réadaptation fonctionnelle. Enfin, il s’avère que le profil

psychologique des patients fibromyalgiques est plus positif que généralement admis.

PRESENTATION DE LA MALADIE ET DE L’ENQUETE

La fibromyalgie, maladie douloureuse, chronique et invalidante, touche de larges tranches d’âge de la

population, féminine surtout. Sa fréquence est importante (de 1 à 2 %). Elle se caractérise par des douleurs

musculo-tendineuses diffuses, associées à une fatigue et à de nombreux symptômes collatéraux affectant

diverses fonctions, cités dans les publications, mais mal connus du corps médical.

Bien qu’officiellement classée par l’Organisation Mondiale de la Santé (n° M 79.0) depuis 1992,

la fibromyalgie est encore considérée dans notre pays avec réserve.

Cette méconnaissance, le scepticisme - et parfois le rejet - du corps médical conduisent à une situation

complexe, car le seul examen vraiment caractéristique est la recherche des points musculo-tendineux

douloureux (test de l’American College of Rheumatology) ; les malades ne présentent pas de perturbations

physico-chimiques ou d’examens médico-techniques caractéristiques. Pour ces raisons, on observe souvent

une inflation de bilans lourds, d’interventions chirurgicales inutiles, de traitements inappropriés.

Le diagnostic est donc soit retardé (parfois de plusieurs années), soit erroné, soit tourné à tort vers la

psychiatrie. De plus, il n’existe pas de thérapeutiques vraiment efficaces actuellement, seulement des

palliatifs.

Dans le but d’améliorer les connaissances cliniques sur la fibromyalgie, et donc la prise en

charge, une enquête épidémiologique massive a été menée entre 2001 et 2005 par le Dr Marie-

Claire Jasson, Chef de Service honoraire d’Anesthésie-Réanimation, directement auprès de

fibromyalgiques tous diagnostiqués par un médecin (1993 cas). Ces patients ont été recrutés soit

grâce à des médecins rhumatologues, soit avec l’active collaboration des associations de

fibromyalgiques sur l’ensemble du territoire métropolitain, soit à la suite d’informations diffusées

par les médias.

Issu d’une collaboration entre médecins et malades, un questionnaire long et détaillé

(327 réponses « à cocher ») a été conçu afin d’établir des statistiques sur les fibromyalgiques en

France actuellement. Il permet de mettre en évidence : les caractères socio-démographiques, les

habitudes de vie, les antécédent médico-chirurgicaux, l’activité physique, les signes « précurseurs »

(non recherchés, mais souvent évidents), le nombre de praticiens consultés, l’établissement du

diagnostic, l’état des patients, les résultats des traitements médicamenteux et non médicamenteux,

les répercussions (souvent très importantes) sur la vie professionnelle et familiale, l’évolution de la

maladie, les difficultés de la prise en charge médico-sociale.

Dr M.C. JASSON - Avril 2007

2

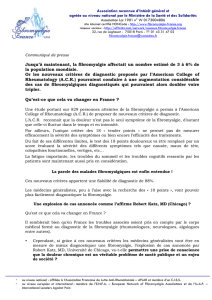

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

De 10 à 19 ans

De 20 à 29 ans

De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans

De 50 à 59 ans

De 60 à 69 ans

De 70 à 79 ans

De 80 à 89 ans

CRITERES GENERAUX

Les patients sont en majorité de sexe féminin (1811 femmes, soit 91 %), en minorité de sexe

masculin (177 hommes, soit 9 %), sur 1988 réponses.

La répartition géographique des patients montre que l’enquête couvre le territoire

métropolitain de façon homogène, avec en moyenne 3.7 % de réponses par région.

On note toutefois un nombre plus important dans le quart Nord Ouest (Bretagne,

Normandie, Pays de Loire, Ile de France, Centre) : sur 1921 répondants, 856 soit 44.6 %. La

prévalence des réponses en Pays de Loire est probablement due à l’investissement particulier des

CHU et des associations de fibromyalgiques, notamment dans la diffusion de l’enquête. Les autres

patients se répartissent comme suit : dans le quart Nord Est (Picardie, Nord Pas de Calais,

Champagne Ardennes, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bourgogne), 433 patients, soit 22.5 %.

Dans le quart Sud Ouest (Poitou Charentes, Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc Roussillon,

Limousin, Auvergne), 388 patients, soit 20.2 %. Dans le quart Sud Est (Rhône Alpes, Provence

Alpes Côte d’Azur, Corse), 244 patients, soit 12.7 %.

La pyramide des âges (au moment de la majorité des réponses à l’enquête, arrêté à fin 2003)

a été établie sur 9 tranches d’âge. Sur 1972 répondants, on note une majorité de réponses

concernant la tranche d’âge de 50 à 59 ans, avec un pic entre 53 et 55 ans (311 cas, soit 15.8 %).

Certains cas familiaux existent (3 %). D’autres cas sont probables, au dire de la famille, chez

les ascendants ou chez des parents proches.

TABLEAU - Fibromyalgie : pyramide des âges par tranche de 10 ans

A B C D E F G H

- Non précisé : 21 (1.1 %) sur 1993 cas au total -

La situation actuelle des patient se répartit comme suit (sur 1993 cas) :

34 % (679 cas) sont en invalidité ou en arrêt de travail

32 % (628 cas) sont actifs

18 % (363 cas) sont retraités

9 % (184 cas) sont chômeurs

1 % (23 cas) sont étudiants ou élèves

6 % (116 cas) non précisé.

On note la plus forte proportion de patients reconnus dans l’incapacité de travailler en

raison de leur fibromyalgie.

Colonne

Tranche d’âge Nombre de cas

sur 1972 répondants

Pourcentage

De 0 à 9 ans 0 0 %

A De 10 à 19 ans 5 0.3 %

B De 20 à 29 ans 37 1.9 %

C De 30 à 39 ans 147 7.4 %

D De 40 à 49 ans 487 24.7 %

E De 50 à 59 ans 917 46.5 %

F De 60 à 69 ans 267 13.5 %

G De 70 à 79 ans 102 5.2 %

H De 80 à 89 ans 10 0.5 %

Total 1972 100 %

Dr M.C. JASSON - Avril 2007

3

L’origine socio-professionnelle des patients se répartit comme suit (sur 1993 cas) :

37 % (733 cas) sont employés (y compris personnels de services)

21 % (426 cas) sont cadres moyens ou techniciens

9 % (181 cas) sont cadres supérieurs ou enseignants

6 % (111 cas) sont ouvriers (y compris salariés agricoles)

9 % (176 cas) sont sans profession

18 % (366 cas) ont d’autres professions ou non précisé.

La durée de la maladie est évaluée sur quatre périodes :

32 % (638 cas) ont la fibromyalgie (déclarée) depuis moins de 5 ans

26 % (518 cas) l’ont depuis plus de 5 ans

17 % (337 cas) l’ont depuis plus de 10 ans

25 % (494 cas) l’ont depuis plus de 15 ans.

ANTECEDENTS MEDICAUX ET CHIRURGICAUX

La proportion des antécédents médicaux et chirurgicaux ne semble pas très différente de

celle de la population. On note cependant une certaine prévalence des antécédents

rhumatologiques (995 cas sur 1993, soit 50 %), digestifs (897 cas, soit 45 %), urinaires (590 cas, soit

30 %), dépressifs (786 cas, soit 39 %).

Certains de ces antécédents déclarés étaient peut-être déjà des signes « précurseurs » de la

fibromyalgie, signalés dans la presque totalité des cas (85 %). D’autre part, le nombre de

« dépressifs » comprend peut-être le très grand nombre de diagnostics de « dépression » posés en

général en premier devant le consultant fibromyalgique, parfois des années auparavant.

SIGNES PRECURSEURS DE LA FIBROMYALGIE

Un des objectifs principaux de cette enquête épidémiologique est de mettre en évidence ces

troubles inconfortables, mais non vraiment douloureux, ressentis par les répondants avant

l’apparition de la fibromyalgie déclarée (qui, elle, se caractérise par des douleurs importantes, de la

fatigue et d’autres symptômes associés). Ces « patraqueries » sont très rarement signalés au

médecin par le patient.

Ces signes, non recherchés actuellement lors de l’interrogatoire des patients, sont pourtant

présents dans plus de 85 % des cas ; le questionnaire a été établi par un médecin en collaboration

avec des fibromyalgiques. C’est pourquoi il semble indispensable de préciser le caractère et la

fréquence de l’ensemble de ces signes précurseurs (voir tableau ci-dessous), car ces troubles ont pu

induire, durant l’errance médicale, des diagnostics erronés.

Ces signes persisteront, aggravés, et accompagneront la fibromyalgie déclarée. Leur étude

peut permettre au médecin de poser plus rapidement un diagnostic de fibromyalgie, car ils sont

ressentis parfois pendant des années avant le déclenchement des douleurs proprement dites de la

fibromyalgie déclarée.

Dr M.C. JASSON - Avril 2007

4

0

100

200

300

400

De 0 à 2 ans

De 2 à 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 15 ans

De 15 à 20 ans

De 20 à 30 ans

De 30 à 40 ans

De 40 à 50 ans

Plus de 50 ans

TABLEAU - Fibromyalgie : nombre d’années de signes précurseurs avant la fibromyalgie déclarée

A B C D E F G H I

- Non précisé : 274 (13.7 %) sur 1993 cas au total -

TABLEAU - Fibromyalgie : descriptif des signes précurseurs

Description des signes précurseurs

Nombre

de cas

(sur 1993)

Pourcentage

Courbatures « exagérées » en intensité, en durée après un effort

inhabituel, même modéré (activité sportive, jardinage…) 1682 84 %

Sensation de fatigue musculaire non justifiée

Aux jambes en montant un escalier

En se coiffant, bras en l’air

Gestes répétitifs professionnels ou ménagers

1703

1575

1732

85 %

79 %

87 %

Fatigue anormale des jambes à la marche, en bicyclette 1493 75 %

Sensations douloureuses ou désagréables à la pression brève des

muscles durant 5 à 10 secondes (muscles intercostaux sous la douche,

cou, épaules, membres, face)

1598 80 %

Inconfort, douleur au niveau des fesses (sur un siège dur, sur une selle

de bicyclette, durant un long parcours en voiture ou en train) 1651 83 %

Inconfort au niveau des pieds, sans anomalies (toutes les chaussures

font mal)

1213 61 %

Station debout immobile rapidement pénible 1748 88 %

Intolérance au froid (frilosité inhabituelle, pieds et mains « glacés ») 1615 81 %

Intolérance à la chaleur (fatigue intense en été, épisodes fréquents de

chaleur intense et généralisée, chaleur « à l’intérieur du corps »,

modification de l’habillement)

1219 61 %

Troubles digestifs

Brûlures gastriques

Reflux gastro-oesophagien acide

Eructations après les repas

Ballonnements, côlon irritable

Diarrhée ou constipation

Troubles de l’appétit

Amaigrissement

1013

923

536

1447

1408

675

340

51 %

46 %

27 %

73 %

71 %

34 %

17 %

Vessie irritable, besoin impérieux d’uriner 1067 54 %

Fourmillements (apparition plus tardive) généralisés ou localisés,

avec chaleur locale 1278 64 %

Impatience dans les membres 1222 61 %

Troubles du sommeil

Difficultés d’endormissement

Réveils fréquents

Réveil matinal pénible avec augmentation des signes

Sommeil non réparateur

Somnolence gênante dans la journée

1284

1506

1570

1645

1154

64 %

76 %

79 %

83 %

58 %

Colonne

Nombre d’années

de signes précurseurs

Nombre de cas

sur 1719 répondants

Pourcentage

A De 0 à 2 ans 341 19.8 %

B De 2 à 5 ans 382 22.2 %

C De 5 à 10 ans 372 21.6 %

D De 10 à 15 ans 184 10.7 %

E De 15 à 20 ans 153 8.9 %

F De 20 à 30 ans 179 10.4 %

G De 30 à 40 ans 76 4.4 %

H De 40 à 50 ans 25 1.5 %

I Plus de 50 ans 7 0.5 %

TOTAL 1719 100 %

Dr M.C. JASSON - Avril 2007

5

PERIODE D’ETAT DE LA FIBROMYALGIE

Cette période est caractérisée principalement par l’apparition des douleurs, raideurs et de la

fatigue.

Les douleurs sont pratiquement toujours généralisées, mais avec certaines localisations plus

marquées :

dans 75 % des cas (1503), surtout au niveau du cou, des épaules et des bras

dans 67 % des cas (1339), surtout au niveau du bassin et des jambes

dans 38 % des cas (757), au niveau de la face : articulation maxillaire, crispations

dans 33 % des cas (659), « mal à toutes les dents » principalement le matin, signe curieusement

assez particulier à la fibromyalgie.

Les douleurs peuvent aussi être erratiques et totalement imprévisibles.

S’y ajoutent, dans 74 % des cas (1479) des élancements brefs et violents durant quelques

secondes, en sus des douleurs de base « n’importe où, n’importe quand », signe également

particulier, très bien décrit par les fibromyalgiques.

Les caractéristiques des douleurs sont multiples :

dans 66 % des cas (1317), elles sont franches

dans 84 % des cas (1683), il s’agit de raideurs douloureuses

dans 46 % des cas (909), de fourmillements

dans 61 % des cas (1215), de pesanteur

dans 69 % des cas (1370), de sensations de brûlure

dans 42 % des cas (842), de sensations de broiement

dans 32 % des cas (645), de sensations de pulsation.

On notera que les réponses sont multiples.

Les douleurs et raideurs matinales sont lentes à céder dans 74 % des cas (1473 cas). Elles

diminuent en période d’activité modérée, mais peuvent augmenter après un repos prolongé dans

46 % des cas (914 cas).

Leur périodicité reste très variable dans la journée, dans la semaine, par crises plus aigues

selon la météo dans 51 % des cas (1014 cas).

Lors de la période d’état sont également recherchés, exclusivement par un médecin, les

points sensibles musculo-tendineux de la fibromyalgie, établis selon les critères de l’A.C.R.

(American College of Rheumatology). Dans le cadre de l’enquête, sur 1993 cas :

Dans 87 % des cas (1743), ils ont été recherchés : ils sont alors douloureux dans 97 % des cas (1690),

et non douloureux dans 1 % des cas (23) ; non précisé dans 2 % des cas.

Dans 9 % des cas (189), ils n’ont pas été recherchés ; non précisé dans 4 % des cas.

Dans les cas douteux, les points sensibles sont-ils non douloureux, ou non remarqués par le

patient lors de l’examen, ou non recherchés de façon efficace ?

La fatigue, autre caractéristique de la fibromyalgie, fait l’objet de réponses multiples.

Concernant sa périodicité :

dans 73 % des cas (1447), elle est continuelle

dans 37 % des cas (732), elle se manifeste par crises dans la journée

dans 26 % des cas (510), par crises de quelques jours.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%