CORRIGE ETUDE DE DOC

CORRIGÉ - ÉTUDE CRITIQUE D’UN DOCUMENT

SUJET Š UN DÉBAT SUR LA DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE

Introduction

Le texte qui nous est proposé est un extrait d’une pièce de théâtre, plus précisément une tragédie, rédigée

par le dramaturge athénien Euripide. Il a vécu au V

ème

siècle avant J.-C., au moment de l’apogée de la

démocratie athénienne. Ce passage, extrait de la pièce intitulée Les Suppliantes, date de 422 avant J.-C. : c’est

une période où Athènes est en pleine guerre du Péloponnèse contre Sparte. Il s’agit donc plutôt d’une période

de crise pour la cité. Dans cet extrait, un débat oppose deux personnages, Thésée, demi-dieu considéré comme

le fondateur d’Athènes dans la mythologie grecque, et un messager issu de la cité de Thèbes qui était

l’ancienne rivale d’Athènes (avant Sparte). Ici, le héraut thébain est une personnification de Sparte. Thésée

présente ici les bienfaits de la démocratie athénienne alors que le héraut thébain en souligne les limites, en

vantant les mérites de la cité dont il est originaire.

Après avoir mis en évidence le fonctionnement de la démocratie athénienne, d’après les dires de Thésée

(I), on montrera quelles critiques le héraut thébain formule contre elle (II).

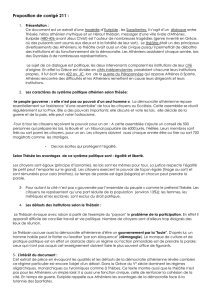

Développement

Citation Reformulation Explication

1. Le fonctionnement de la démocratie athénienne selon Thésée

« Notre cité n’est pas au pouvoir d’un

seul homme : elle est libre » (ligne 1)

« Tour à tour, les citoyens reçoivent le

pouvoir, pour un an » (lignes 1-2)

« Le pauvre et le riche y ont des droits

égaux » (lignes 2-3) ou « Riches et

pauvres ont les mêmes droits » (lignes

10-11)

« Qui veut parler se met en avant, qui

n’a rien à dire se tait » (lignes 12-13)

Pas de reformulation

nécessaire ici

Pas de reformulation

nécessaire ici

Ici, les adjectifs

« riche » et « pauvre »

ne font référence

qu’aux citoyens.

Pas de reformulation

nécessaire ici

- La démocratie est le pouvoir exercé

par les citoyens qui votent les lois,

élisent ou tirent au sort les dirigeants de

l’armée et de l’État.

- Les fonctions exercées par les citoyens

sont renouvelées chaque année par vote

ou tirage au sort : c’est le cas de

Périclès, élu stratège 15 fois d’affilée.

- Tous les citoyens, qu’ils soient riches

ou pauvres ont les mêmes droits

(prendre la parole à l’Ecclésia, voter les

lois, voter pour les dirigeants de la cité

ou de l’armée, se présenter aux

élections, se marier, posséder un bien et

le transmettre à ses héritiers)

- Dans la démocratie athénienne, ce sont

les citoyens qui proposent les lois et en

débattent à l’Ecclésia.

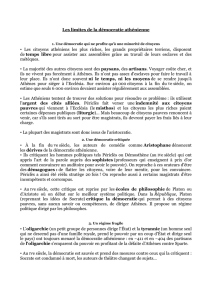

2. Les limites de la démocratie athénienne selon le héraut thébain

« Personne ne la flatte ou ne l’exalte

par son éloquence, personne ne la

tourne ou la retourne selon son intérêt

particulier » (lignes 4-6)

« D’ailleurs, comment le peuple, qui

n’est pas capable de raisonnements

droits, pourrait-il mener une cité sur le

droit chemin ? » (lignes 6-7)

« Un pauvre paysan, même instruit, en

raison de son travail, ne peut consacrer

son attention aux affaires publiques »

(lignes 7-8)

Ici, l’article « la »

désigne la foule, c’est-

à-dire l’ensemble des

citoyens (= démos)

Ici, les

« raisonnements

droits » désignent

l’intelligence des

citoyens

Pas de reformulation

nécessaire ici

- La démocratie athénienne permet

l’accès au pouvoir de citoyens

facilement manipulables par de « beaux

parleurs », qu’on appelle à l’époque les

démagogues.

- La démocratie athénienne permet

l’accès de tous les citoyens aux prises

de décisions et au pouvoir, y compris

ceux qui ont un faible niveau

d’instruction et ne sont donc pas

capables de gérer la cité.

- Certains citoyens se désintéressent de

la vie politique de la cité (parce qu’ils

n’ont pas le temps ou parce qu’ils vivent

loin du centre de la cité) : c’est la raison

pour laquelle Athènes a mis en place le

misthos (une indemnité financière pour

inciter à la participation des citoyens) en

450 avant J.-.C.

1

/

1

100%