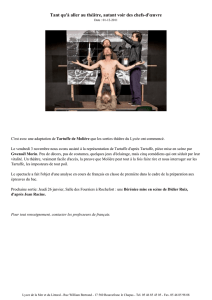

Dossier de presse tartuffe

LE TARTUFFE

DE MOLIERE

Mise en scène Jean-Vincent BRISA

Costumes Marion MERCIER

Eclairages Julien MENUT

Avec

TARTUFFE : Jean-Marc GALERA

ORGON : Pierre DAVID-CAVAZ

DORINE : Nicole VAUTIER

MADAME PERNELLE : Danièle KLEIN

CLÉANTE : en cours

ELMIRE : en cours

DAMIS : en cours

MARIANE : en cours

VALÈRE : en cours

MONSIEUR LOYAL : en cours

UN EXEMPT : en cours

FLIPOTE : en cours

Création à l’AGORA de Saint-Ismier

Répétitions août et octobre 2016

Représentations début novembre 2016

Ce spectacle est proposé en tournée toute la saison 2016/2017

PRODUCTION

EN SCENE ET AILLEURS - Compagnie théâtrale

Mairie de Saint-Ismier – Le Clos Faure – 38330 Saint-Ismier

Tél. 06 08 84 81 82

Mail : [email protected] et [email protected]

Association loi 1901

SIRET 404 280 687 00025 - APE 1009 Z

Licence de spectacle n° 2-1000433 et 3-1000474

La pièce

Le Tartuffe occupe à différents égards dans l'œuvre de Molière une place

exceptionnelle. On a souvent répété à raison que la hauteur universelle de sa visée,

la peinture d'un vice éternel, l'hypocrisie, mettait cette pièce à l'abri du

vieillissement ; il n'est pas de spectateur qui ne soit sensible aux questions

fondamentales que tout homme se pose sur l'être et le paraître, ou sur la tentation du

désir scandaleux. Mais Le Tartuffe est en outre une œuvre engagée, qui s'enracine

profondément dans l'histoire religieuse et politique de son temps, en même temps

qu’une œuvre d’art achevée.

Un faux dévot, Tartuffe, qui passe aux yeux du bourgeois Orgon et de sa mère

Madame Pernelle pour un saint homme, s’est impatronisé dans sa famille. Malgré

l’hostilité des siens, Orgon entend le marier à sa fille Mariane, mais le faux dévot est

surpris par Damis, le fils de la famille, aux pieds d’Elmire, la seconde femme

d’Orgon. Faisant preuve d’une habileté diabolique, le faux dévot retourne cependant

la situation en sa faveur, fait chasser Damis, et accepte la donation de tous les biens

d’Orgon, ainsi que la garde de papiers compromettants. Devant l’aveuglement

obstiné d’Orgon, Elmire tend un piège à l’hypocrite et oblige son mari à se cacher

sous la table. Tartuffe est enfin démasqué, mais il est maître de tous les biens

d’Orgon ; seule l’intervention d’un exempt, envoyé par le souverain, permet

d’arrêter Tartuffe et sauve la famille d’un désastre.

En 1664, une première version du Tartuffe ou l’Imposteur, pièce qui met en scène un

personnage de dévot hypocrite, fut interdite à la demande de l’archevêque de Paris.

L’année suivante, Dom Juan ou le Festin de pierre, qui reprenait certains des thèmes

de Tartuffe (l’impiété et l’hypocrisie), fut abandonné après la relâche de Pâques,

malgré cinq semaines de triomphe.

La bataille de Tartuffe dura près de cinq ans.

Remaniée, la pièce fut à nouveau interdite en août

1667, mais on la représenta chez le Grand Condé,

qui soutenait Molière, en présence du frère du roi,

preuve du crédit dont le dramaturge jouissait

auprès de certains membres influents de la cour. En

1664, Louis XIV lui-même avait accordé à Molière

une pension et parrainé son enfant ; l’année

suivante il avait décidé de prendre officiellement

Molière sous sa protection, décernant à ses

comédiens le titre de troupe du roi. En 1669,

l’interdiction finit par être levée, et les nombreuses

représentations du Tartuffe donnèrent la plus forte

recette jamais enregistrée au théâtre du Palais

Royal.

Molière, Préface de Tartuffe

Voici une comédie dont on a fait beaucoup de bruit, qui a été

longtemps persécutée ; et les gens qu’elle joue ont bien fait voir

qu’ils étaient plus puissants en France que tous ceux que j’ai

joués jusque ici. Les marquis, les précieuses, les cocus et les

médecins ont souffert doucement qu’on les ait représentés, et ils

ont fait semblant de se divertir, avec tout le monde, des

peintures que l’on a faites d’eux ; mais les hypocrites n’ont

point entendu raillerie ; ils se sont effarouchés d’abord, et on

trouve étrange que j’eusse la hardiesse de jouer leurs grimaces

et de vouloir décrire un métier dont tant d’honnêtes gens se

mêlent. C’est un crime qu’ils ne sauraient me pardonner ; et ils se sont tous armés

contre ma comédie avec une fureur épouvantable. Ils n’ont eu garde de l’attaquer

par le côté qui les a blessés : ils sont trop politiques pour cela, et savent trop bien

vivre pour découvrir le fond de leur âme. Suivant leur louable coutume, ils ont

couvert leurs intérêts de la cause de Dieu ; et Le Tartuffe, dans leur bouche, est une

pièce qui offense la piété. Elle est, d’un bout à l’autre, pleine d’abominations, et l’on

n’y trouve rien qui mérite le feu. Toutes les syllabes en sont impies ; les gestes même

y sont criminels ; et le moindre coup d’œil, le moindre branlement de tête, le

moindre pas à droite ou à gauche y cache des mystères qu’ils trouvent moyen

d’expliquer à mon désavantage. J’ai eu beau la soumettre aux lumières de mes amis,

et à la censure de tout le monde, les corrections que j’y ai pu faire, le jugement du roi

et de la reine, qui l’ont vue, l’approbation des grands princes et de messieurs les

ministres, qui l’ont honorée publiquement de leur présence, le témoignage des gens

de bien, qui l’ont trouvée profitable, tout cela n’a rien de servi. Ils ne veulent point

démordre ; et, tous les jours encore, ils font crier en public des zélés indiscrets, qui

me disent des injures pieusement, et me damnent par charité.

Je me soucierais fort peu de tout ce qu’ils peuvent dire, n’était l’artifice qu’ils ont de

me faire des ennemis que je respecte, et de jeter dans leur parti de véritables gens de

bien, dont ils préviennent la bonne foi, et qui, par la chaleur qu’ils ont pour les

intérêts du ciel, sont faciles à revoir les impressions qu’on veut leur donner. Voilà ce

qui m’oblige à me défendre. C’est aux vrais dévots que je veux partout me justifier

sur la conduite de ma comédie ; et je les conjure, de tout mon cœur, de ne point

condamner les choses avant que de les voir, de se défaire de toute prévention, de ne

point servir la passion de ceux dont les grimaces les déshonorent.

Si l’on prend la peine d’examiner de bonne foi ma comédie, on verra sans doute que

mes intentions y sont partout innocentes, et qu’elle ne tend nullement à jouer les

choses que l’on doit révérer ; que je l’ai traitée avec toutes les précautions que me

demandait la délicatesse de la matière et que j’ai mis tout l’art et tous les soins qu’il

m’a été possible pour bien distinguer le personnage de l’hypocrite d’avec celui du

vrai dévot. J’ai employé pour cela deux actes entiers à préparer la venue de mon

scélérat. Il ne tient pas un seul moment l’auditeur en balance, on le connaît d’abord

aux marques que je lui donne ; et, d’un bout à l’autre, il ne dit pas un mot, il ne fait

pas une action, qui ne peigne aux spectateurs le caractère d’un méchant homme, et

ne fasse éclater celui du véritable homme de bien que je lui oppose. (...)

Tartuffe séducteur ?... Jean Serroy :

Tartuffe séducteur ? Nombre des plus aiguës parmi les interprétations modernes

n’ont pas craint de pousser dans cette direction. Du coup, Tartuffe n’en finit pas de

rester une énigme. A ceux-là mêmes qui mettent en doute ses talents d’hypocrite, la

réception constamment renouvelée de l’œuvre et les interprétations les plus

contradictoires qui ont été données apportent un démenti évident : le personnage

n’en finit pas de tromper son monde, et, à qui croit le saisir, il échappe encore et

toujours.

La pièce de Molière avance masquée : c’est sa seule certitude avérée – Tartuffe, dès la

première version de la comédie, est « l’hypocrite », lié par l’étymologie même du

masque de théâtre –et sans doute est-ce là sa vérité profonde.

Enjeux de théâtre : le premier enjeu de la pièce est en effet théâtral. Le « Tartuffe »

n’est pas un accident dans la carrière de Molière, il s’inscrit dans une histoire et un

contexte qui expliquent à la fois la violence des réactions que la pièce a suscitées et la

volonté de Molière de réussir, coûte que coûte, à faire jouer sa comédie.

Curieusement, le contenu de la pièce en a souvent occulté la forme. Or, le scandale

du Tartuffe est d’abord lié à la nature spécifique de la pièce : une comédie. La

constance qu’apporte Molière à imposer celle-ci s’explique par tout autre chose que

par la volonté de faire triompher une idéologie, laquelle apparaît d’ailleurs

suffisamment brouillée pour qu’aujourd’hui encore elle soit susceptible

d’interprétations diverses et parfaitement « osées ».

De quoi est-il question ? De rien de moins, en fait, que de ce que Molière entend faire

de la grande comédie. Avec « L’Ecole des Femmes », ce qui s’annonçait déjà avec

Sganarelle et « L’Ecole des Maris » se confirme : Molière ose aborder, dans un genre

défini comme non sérieux, des questions qui, elles, le sont éminemment et dont le

fait même de les poser ébranle la stabilité sociale : l’éducation des filles, le mariage,

la place de la femme, sa liberté d’aimer. Aucune comédie ne s’était préoccupée

jusqu’ici de telles réflexions. La longue guerre comique qui se déclenche contre

Molière à la suite de la pièce réunit, fait symptomatique, tout autant les tenants de la

moralité que les partisans d’une séparation rigoureuse des genres.

C’est qu’en offrant à la comédie la possibilité de peindre tout l’homme et en lui

ouvrant la voie des grands sujets, Molière non seulement brouille le paysage théâtral,

mais il provoque directement les adversaires du théâtre, par le fait même qu’il

élargit et enrichit le champ dramatique. La multitude de réactions que suscite la

pièce montre bien à quel front commun il a désormais affaire : aux petits marquis et

aux prudes façonnières sont venus se joindre les comédiens des troupes rivales, les

confrères jaloux, les esprits doctrinaires, et surtout, plus dangereux parce que plus

puissants, les dévots, adversaires déclarés du théâtre.

Cette coalition quelque peu hétéroclite, à côté des moqueries et des attaques les plus

virulentes et les plus injurieuses, ne tarde pas à utiliser contre lui des accusations

autrement plus menaçantes.

La défense qu’il présente de la comédie face à la tragédie, la réhabilitation d’un rire

qui n’attente en rien à la morale, à travers cette étrange entreprise qui est «celle de

faire rire les honnêtes gens» : autant d’éléments qui illustrent que sa pratique

théâtrale se fonde sur une réflexion théorique approfondie, qui ne saurait céder aux

attaques de circonstance. C’est son art que Molière défend, autant dire sa raison

d’être.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%