Conduite à tenir en médecine de premier recours

Conduite à tenir en médecine de premier recours

devant un enfant ou un adolescent susceptible

d’avoir un trouble déficit de l’attention avec ou

sans hyperactivité

Méthode Recommandations pour la pratique clinique

Décembre 2014

RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE

Les recommandations de bonne pratique (RBP) sont définies dans le champ de la santé comme des

propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins

les plus appropriés dans des circonstances cliniques données.

Les RBP sont des synthèses rigoureuses de l’état de l’art et des données de la science à un temps

donné, décrites dans l’argumentaire scientifique. Elles ne sauraient dispenser le professionnel de

santé de faire preuve de discernement dans sa prise en charge du patient qui doit être celle qu’il

estime la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations et des préférences du patient.

Cette recommandation de bonne pratique a été élaborée selon la méthode résumée dans

l’argumentaire scientifique et décrite dans le guide méthodologique de la HAS disponible sur son site :

Élaboration de recommandations de bonne pratique – Méthode Recommandations pour la pratique

clinique.

Les objectifs de cette recommandation, la population et les professionnels concernés par sa mise en

œuvre sont brièvement présentés en dernière page (fiche descriptive) et détaillés dans l’argumentaire

scientifique. Ce dernier ainsi que la synthèse de la recommandation sont téléchargeables sur

www.has-sante.fr.

Grade des recommandations

A

Preuve scientifique établie

Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais comparatifs

randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse d’essais comparatifs

randomisés, analyse de décision basée sur des études bien menées.

B

Présomption scientifique

Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de preuve

(niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, des études

comparatives non randomisées bien menées, des études de cohorte.

C

Faible niveau de preuve

Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins (niveau de

preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études comparatives comportant des

biais importants (niveau de preuve 4).

AE

Accord d’experts

En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts du groupe

de travail, après consultation du groupe de lecture. L’absence de gradation ne signifie pas que les

recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en revanche, inciter à engager des

études complémentaires.

Ce document a été adopté par le Collège de la Haute Autorité de santé en Décembre 2014.

© Haute Autorité de santé – 2014

Conduite à tenir en médecine de premier recours devant un enfant ou un adolescent susceptible d’avoir un trouble déficit

de l’attention avec ou sans hyperactivité

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Décembre 2014

4

Sommaire

Abréviations et acronymes ................................................................................................................................. 6

Préambule ...................................................................................................................................... 8

Définitions ..................................................................................................................................... 11

Recommandations ........................................................................................................................ 13

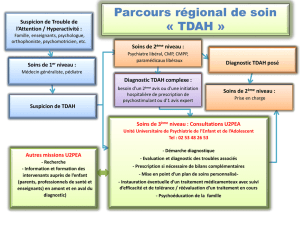

1. Repérage : quand et comment la démarche diagnostique doit-elle être engagée

par le médecin de premier recours ................................................................................... 13

1.1 Plaintes ou difficultés pouvant faire évoquer un trouble déficit de l’attention avec ou sans

hyperactivité (TDAH) chez l’enfant ................................................................................................. 13

1.2 Eléments de l’entretien clinique pouvant suggérer un TDAH chez l’enfant ................................... 16

1.3 Examen clinique de l’enfant ........................................................................................................... 19

1.4 Examens complémentaires ............................................................................................................ 20

1.5 Devant des signes évocateurs d’un TDAH, autres hypothèses diagnostiques à envisager ......... 20

1.6 Outils/questionnaires pouvant être utilisés par le médecin de premier recours dans la

démarche diagnostique .................................................................................................................. 22

1.7 Spécialistes vers qui le médecin de premier recours peut orienter un enfant présentant des

signes de TDAH ............................................................................................................................. 23

2. Rôle du médecin de premier recours dans l’attente du diagnostic ................................ 24

2.1 Démarche de l’orientation vers un spécialiste ............................................................................... 24

2.2 Accompagnement de l’enfant et de sa famille ............................................................................... 24

2.3 Mesures d’accompagnement au niveau scolaire ........................................................................... 25

2.4 Prise en charge des comorbidités les plus fréquentes .................................................................. 25

3. Rôle du médecin de premier recours dans le suivi, une fois le diagnostic posé par

le spécialiste ...................................................................................................................... 27

3.1 Objectifs du suivi ............................................................................................................................ 27

3.2 Information sur les prises en charge possibles .............................................................................. 27

3.3 Fréquence du suivi ......................................................................................................................... 28

3.4 Modalités du suivi de la prise en charge ........................................................................................ 29

3.5 Particularités du suivi en cas de traitement pharmacologique ....................................................... 30

4. Coordination entre le médecin de premier recours et les autres intervenants de

santé ................................................................................................................................... 35

4.1 Coordination avec le médecin spécialiste ...................................................................................... 35

4.2 Coordination avec les autres professionnels prenant en charge l’enfant (orthophoniste,

psychologue, psychomotricien...) ................................................................................................... 35

4.3 Coordination avec les professionnels de l’Éducation nationale ..................................................... 37

4.4 Comment cette prise en charge s’articule-t-elle avec les réseaux pluridisciplinaires.................... 40

Annexe 1. Bilans spécialisés .......................................................................................................................... 41

Annexe 2. Comorbidités .................................................................................................................................. 42

Annexe 3. Conseils et stratégies à destination des parents et des enseignants ........................................... 45

Annexe 4. Modalités de prise en charge par le spécialiste ............................................................................ 47

Annexe 5. Règles de prescription : renouvellement des ordonnances et suivi du traitement ........................ 56

Annexe 6. Rôle des professionnels de l’Éducation nationale ......................................................................... 58

Annexe 7. Échelles SNAP-IV 26/ Conners/ ADHD-RS................................................................................... 60

Annexe 8. Textes légaux sur la prescription en France.................................................................................. 69

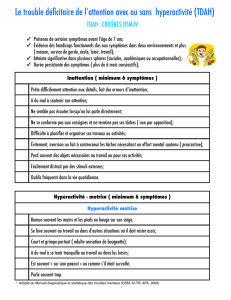

Annexe 9. Critères diagnostiques du trouble déficit de l’attention/hyperactivité ............................................ 72

Conduite à tenir en médecine de premier recours devant un enfant ou un adolescent susceptible d’avoir un trouble déficit

de l’attention avec ou sans hyperactivité

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Décembre 2014

5

Annexe 10. Aménagements scolaires - Conseils pour la scolarité des enfants présentant un trouble

déficitaire de l’attention .................................................................................................................................... 78

Participants ................................................................................................................................... 86

Remerciements ............................................................................................................................. 90

Fiche descriptive ........................................................................................................................... 91

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

1

/

94

100%