L`eau du fleuve Sénégal sous surveillance cellulaire

L’eau du fleuve Sénégal sous surveillance cellulaire

Par Nathalie Kinnard

Grâce à un partenariat de recherche entre Montréal et Dakar, la santé des populations riveraines du fleuve Sénégal sera prise en

main par leurs cellulaires! À partir d’août 2016, les Sénégalais devraient recevoir des alertes par message texte chaque fois que la

qualité de l’eau est problématique.

Dans plusieurs pays tropicaux, les cours d’eau servent aussi bien à la consommation, qu’au lavage des

vêtements et des aliments, à l’hygiène personnelle et à la baignade récréative. Cette multi-utilisation entraine des

problèmes de contamination microbienne qu’il est souvent difficile de détecter rapidement.

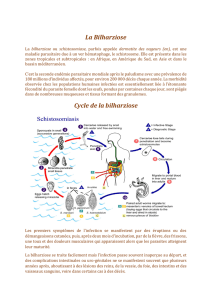

Par exemple, dans le fleuve Sénégal, un vers parasite cause bien des maux de ventre à la population. Il

provoque la bilharziose, une infection intestinale ou urinaire devenue la seconde raison de consultation

hospitalière au Sénégal après le paludisme. Cette maladie entraine un nombre élevé d’absentéisme à l’école mais

aussi au travail dans les secteurs de la pêche, de la riziculture et de l’agriculture, moteurs importants de

l’économie locale.

Devant la situation alarmante, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l’Université du Québec à Montréal

(UQAM) ont décidé d’unir leurs expertises en technologies informatiques pour mettre en place un système de

veille épidémiologique basé sur un réseau de capteurs et la téléphonie cellulaire.

Un parasite insidieux

En 2013, Halima Elbiaze, professeur au Département d’informatique de l’UQAM, a démarré le projet grâce à

une subvention dans le cadre du programme Subventions pour la coopération en recherche entre le

Canada et l’Afrique financé par le CRDI et géré par Universités Canada. Elle dirige l’équipe canadienne alors

que son collègue Bamba Gueye, spécialiste en réseaux de biocapteurs à l’Université Cheikh Anta Diop,

coordonne l’équipe sénégalaise. « Ce projet sera bénéfique pour les communautés rurales du Sénégal qui ont

peu de moyens pour lutter contre la bilharziose, précise d’emblée M. Gueye. Il existe bien un médicament

efficace pour soigner l’infection, soit le praziquantel, mais il faut que la maladie soit diagnostiquée ou que le

parasite ait été détecté dans l’eau ». Et c’est là, le nœud du problème.

Une personne peut héberger le parasite pendant plusieurs années sans développer de symptômes. Ne se

sachant pas contaminée, elle le transmet à sa communauté par l’urine ou les excréments évacués dans l’eau. « Il

faut attendre que les gens tombent malades et se présentent à l’hôpital pour diagnostiquer la maladie et

confirmer la présence du parasite, poursuit Bamba Gueye. Mais même malades, les villageois ne vont pas

nécessairement à l’hôpital et il est donc impossible de savoir de quoi ils souffrent et parallèlement de les

traiter ».

La solution : détecter la présence du parasite avant qu’il ne cause des dommages. En effet, le vers est dangereux

pour l’homme lorsqu’il atteint son deuxième stade larvaire. Les larves alors appelées furcocercaires pénètrent

dans la peau de toute personne en contact avec de l’eau infestée. Dans l’organisme humain, les larves

poursuivent leur développement jusqu’au stade de vers adulte (schistosome). Ces derniers vivent dans les

vaisseaux sanguins et y pondent leurs œufs, provoquant une réaction immunitaire et des lésions évolutives dans

les organes. Les victimes souffrent de douleurs abdominales, de diarrhée et de sang dans les seilles. À long

terme, il peut y avoir des complications comme des lésions rénales, génitales, des cancers de la vessie et de la

stérilité. Le corps humain évacue également une partie des œufs par les matières fécales ou l’urine, et la

contamination aquatique se poursuit. Les œufs se transforment en larves appelées miracidium qui parasitent des

mollusques pour devenir des furcocercaires. Et le cycle continue.

Halima Elbiaze et Bamba Gueye proposent d’utiliser des capteurs pour repérer les substances chimiques

libérées dans l’eau par le parasite avant qu’il n’atteigne le stade larvaire nocif pour l’homme. « Ces capteurs vont

mesurer en continu la composition de l’eau à l’aide de diverses techniques, telle la spectrométrie UV et par

fluorescence, explique Mme Elbiaze. Les données seront envoyées en temps réel à des récepteurs de traitement

installés au sol. En cas de contamination, un logiciel enverra une alerte aux personnes ciblées et aux radios

communautaires ». L’alarme prendra la forme de textos très simples utilisant des couleurs et des symboles pour

avertir la population de se tenir loin de la nappe d’eau infectée. La zone sera mise en quarantaine le temps

qu’on l’assainisse et qu’on traite la population.

Parasiter le parasite

Actuellement, des biologistes sénégalais tentent de cerner les conditions propices au développement de la larve

– température, pression de l’eau, nourriture – afin d’en faire des élevages en bassins contrôlés. Ils pourront ainsi

mieux comprendre les mécanismes d’évolution du parasite et identifier les substances chimiques qui pourront

être mesurées dans l’eau.

Mme Elbiaze, M. Gueye et leurs équipes tentent de leur côté de trouver les capteurs appropriés pouvant être

immergés dans l’eau du fleuve Sénégal et assurer la transmission de données vers le réseau de communication

mobile. Des tests ont lieu dans de petits bassins en laboratoire pour valider les protocoles et les algorithmes

informatiques. Une autre phase d’expérimentation aura lieu sous peu en milieu naturel au Sénégal.

Si tout se déroule comme prévu, le fleuve Sénégal sera sous surveillance cellulaire d’ici août 2016. L’expertise

acquise dans ce projet pourra être adaptée pour contrôler d’autres cours d’eau utilitaires, comme le Nil, en

Égypte, qui souffre d’une pollution par déversement industriel.

1

/

2

100%