Stratégies de partage et diffusion de données publiques

Netcom

Réseaux, communication et territoires

27-1/2 | 2013

Les données environnementales en libre accès

Stratégies de partage et diffusion de données

publiques environnementales

Cas d’étude en Amazonie française et brésilienne

Sandra Nicolle et Maya Leroy

Édition électronique

URL : http://netcom.revues.org/1265

DOI : 10.4000/netcom.1265

ISSN : 2431-210X

Éditeur

Netcom Association

Édition imprimée

Date de publication : 1 septembre 2013

Pagination : 60-87

ISSN : 0987-6014

Référence électronique

Sandra Nicolle et Maya Leroy, « Stratégies de partage et diffusion de données publiques

environnementales », Netcom [En ligne], 27-1/2 | 2013, mis en ligne le 11 juin 2014, consulté le 02

octobre 2016. URL : http://netcom.revues.org/1265 ; DOI : 10.4000/netcom.1265

Ce document est un fac-similé de l'édition imprimée.

Netcom – Réseaux, communication et territoires est mis à disposition selon les termes de la licence

Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.

Networks and Communication Studies,

NETCOM, vol. 27 (2013), n° 1-2

pp. 60-87

STRATÉGIES DE PARTAGE ET DIFFUSION

DE DONNÉES PUBLIQUES ENVIRONNEMENTALES :

CAS D’ÉTUDE EN AMAZONIE FRANÇAISE ET BRÉSILIENNE

NICOLLE SANDRA

1

, LEROY MAYA

2

Résumé

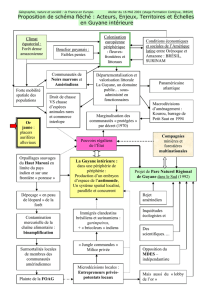

- Cet article se propose d’analyser les stratégies mises en œuvre en France et au

Brésil vis-à-vis de la production et de la diffusion de données de suivi de pressions anthropiques sur les

écosystèmes amazoniens, à savoir les impacts de l’orpaillage en Guyane française et du développement

agricole au Brésil. On montre qu’indépendamment de la législation en vigueur, les stratégies mises en

œuvre par les États sont très différentes et que cela influe de façon déterminante sur les

positionnements et revendications de la société civile vis-à-vis de ces données. Au cours de la dernière

décennie, le Brésil tend vers une ouverture croissante de l’accès aux données concernant la déforestation,

poussé à la transparence par la contre-expertise d’ONG nationales et par la pression internationale.

En Guyane, on constate au contraire un mouvement de fermeture des données concernant le suivi des

impacts de l’orpaillage, lié à une implication croissante des services d’État en charge de la sécurité

nationale dans le processus de suivi.

Mots-clés

– Données libres, stratégie environnementale, Amazonie, Brésil, Guyane

Abstract

- In this article, we analyse and compare the strategies implemented by France

and Brazil regarding the production and distribution of monitoring data concerning the impact of

human activities in an Amazonian context: gold mining impacts in French Guiana, and agricultural

development impacts in Brazil. We show that independently of the legislation, the strategies

implemented by each of the two countries are very different, with consequences on the positioning and

demands of civil society toward these data. Over the course of the last decade, the Brazilian

government showed a tendency towards the opening access to deforestation monitoring data, under the

pressure for transparency coming from national NGOs and from the international level. On the

1

Doctorante en sciences de gestion (option environnement), AgroParisTech, école doctorale

de l’Université Antilles-Guyane, OHM Oyapock (UPR 3456 CNRS-Guyane, UMR Ecofog,

EA 4557 MRM), sand.[email protected]

2

Enseignant-Chercheur en sciences de gestion, AgroParisTech, EA 4557 MRM, F- 34000

Montpellier, France, maya[email protected]

NETCOM, vol. 27, n° 1-2, 2013

61

contrary, in French Guiana, there is a reduction of information distribution concerning gold mining

impacts, linked to an increased involvement of national security state services in the monitoring

process.

Key words -

Open data, environmental strategy, Amazonia, Brazil, French Guiana

Resumo -

Neste artigo, analisamos as estratégias implementadas pelo Brasil e a

França em relação á produção e divulgação de dados ambientais de monitoramento de pressões

antrópicas no contexto amazônico. Estudamos o monitoramento da garimpagem na Guiana francesa

e o monitoramento do desmatamento no Brasil. Mostramos que independentemente da legislação, as

estratégias dos governos são muito diferentes e que tem uma influência sobre o posicionamento e as

reivindicações da sociedade civil em relação aos dados considerados. Nas ultimas décadas, o governo

brasileiro abriu o acesso livre aos dados de monitoramento do desmatamento, influenciado pela pressão

de ONG’s nacionais pedindo transparência, e também pela pressão internacional. Na Guiana

francesa, ocorreu pelo contrario um movimento de bloqueio de acesso aos dados sobre a garimpagem,

vinculado com a crescente implicação dos serviços governamentais tratando da segurança nacional no

processo de monitoramento.

Palavras-chave -

Dados livres, estratégia ambiental, Amazônia, Brasil, Guiana

francesa

INTRODUCTION

Le Brésil et la France ont tous deux une part importante de leur territoire en

forêt amazonienne : l’Amazonie légale brésilienne a une superficie de 5 217 423 km2

(soit environ 60 % de son territoire et 40 % concernés par le biome amazonien) et la

Guyane française est la plus grande région de France, avec une superficie de 83 846

km2 (soit environ 12 % du territoire si l’on intègre la superficie des départements

d’outre-mer) Ces deux pays font face à la pression internationale au regard de leur

capacité à préserver les écosystèmes amazoniens : le Brésil est considéré comme

principal responsable d’un patrimoine mondial inestimable qu’il convient de préserver

(Léna, 1999), et la France, en tant que pays européen, annonce la mise en œuvre d’une

gestion environnementale modèle de la forêt tropicale sur son territoire (Groupe

national sur les forêts tropicales, 2012).

Pourtant, les pressions sur ces écosystèmes sont extrêmement fortes. Au

Brésil, la pression principale est liée à la conversion massive de la forêt tropicale en

terres agricoles (Fearnside, 2008). Environ 71 millions d’hectares de la couverture

initiale de forêt amazonienne ont été détruits (données INPE 2011), causant une forte

perte de biodiversité via la destruction totale des habitats forestiers. En Guyane

française, la pression principale sur la forêt tropicale est liée aux activités d’extraction

aurifère, l’orpaillage (WWF, 2008; Charles-Dominique, 2005). Si une filière

d’extraction aurifère légale est encadrée par le code minier depuis 1998 et soumise à

certaines contraintes environnementales, une large part des impacts proviennent d’une

NETCOM, vol. 27, n° 1-2, 2013

62

filière illégale ayant des conséquences graves sur les écosystèmes (destruction des

ripisylves, destruction du lit mineur des cours d’eau, augmentation importante de la

turbidité, pollution au mercure) mais également au niveau social (climat d’insécurité,

trafics de drogue et d’armes, prostitution,…). Ces activités d’orpaillage illégal sont

alimentées par des flux de migratoires irréguliers essentiellement en provenance du

Brésil. Au Brésil comme en France, les gouvernements annoncent une prise en charge

de ces problèmes, également dénoncés par les acteurs de la société civile.

Pour suivre les impacts de ces activités sur la forêt, des dispositifs de suivi

satellitaire ont été mis en place par les autorités publiques dans les deux pays : au

Brésil, l’Institut national de recherches spatiales (INPE) suit régulièrement les

avancées de la déforestation depuis les années 1980 ; en Guyane, l’Office national des

forêts (ONF) a commencé à produire des suivis de la déforestation et de la turbidité

des cours d’eau liées à l’orpaillage depuis la fin des années 1990.

Ces données sont également importantes pour la société civile puisqu’elles

permettent d’une part de suivre l’évolution de l’état des écosystèmes amazoniens et

d’autre part d’avoir un regard sur l’efficacité des actions entreprises par les pouvoirs

publics face à ces dégradations. En outre, elles répondent à des enjeux juridiques

croissants concernant l’obligation de mise à disposition et de diffusion des données

environnementales (et a fortiori publiques) pour l’ensemble de la population

(traduction législative de la convention d’Aarhus en France, et loi n° 10 650 de 2003

au Brésil).

Considérant que la mise en lisibilité des impacts anthropiques sur un

territoire et ses écosystèmes est primordiale pour une prise en charge efficace des

enjeux environnementaux et qu’elle nécessite l’existence et la mise à disposition de

données concrètes de suivi de la qualité des écosystèmes, nous nous positionnons ici

dans une logique d’évaluation de l’action publique menée en faveur de

l’environnement, basée sur l’analyse des choix stratégiques réalisés par les acteurs

publics français et brésiliens pour la production et la diffusion de données

environnementales (Mermet et al., 2010).

Notre étude vise en particulier à analyser de façon comparée les stratégies de

production et de diffusion de données issues des suivis satellitaires réalisés par le

Brésil et la France (en Guyane) sur les thématiques de conversion agricole et

d’orpaillage en forêt amazonienne et leurs conséquences sur les stratégies des autres

acteurs intéressés par les données d’expertise produites sur l’état des écosystèmes

amazonien, principalement des organisations non gouvernementales d’environnement

(ONGE).

1. CADRAGES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIE

Le travail mobilise principalement deux grilles d’analyse. L’analyse

stratégique de la gestion environnementale (ASGE) proposée par Mermet et al. (2005)

nous permet d’observer et d’évaluer les politiques publiques mises en œuvre au regard

d’objectifs environnementaux. On s’intéresse en particulier ici à comprendre comment

les acteurs annonçant une prise en charge des questions environnementales

NETCOM, vol. 27, n° 1-2, 2013

63

s’organisent autour de la question de la production et de la diffusion des données de

suivi des écosystèmes pour une plus grande efficacité environnementale.

Nous avons, de façon complémentaire, mobilisé partiellement une grille de

lecture proposée par Chignard (2012b), qui permet, elle, de comparer plus

spécifiquement les stratégies mises en œuvre par les acteurs en ce qui concerne la

diffusion et l’ouverture des données.

1.1. Une évaluation stratégique de la place des données dans l’action

publique en environnement

Mermet et al. (2010) proposent, en s’appuyant sur l’analyse stratégique pour

la gestion environnementale (Mermet et al., 2005), un cadre d’analyse pour l’évaluation

des politiques environnementales et des dispositifs de gestion qu’elles contribuent à

mettre en œuvre. La base de la réflexion est qu’il est nécessaire d’évaluer les politiques

annonçant une visée environnementale au regard d’objectifs clairs en termes de

résultats sur les écosystèmes. Il s’agit donc de reconstruire une analyse de situation de

gestion à partir d’une préoccupation environnementale clairement exprimée. Cela

implique d’une part de traduire les engagements politiques en objectifs concrets, et

d’autre part d’identifier les indicateurs qui permettent de suivre ces objectifs. Ces

indicateurs doivent être les plus pertinents possibles en se basant sur les données les

plus simples à produire pour avoir l’information nécessaire pour agir (Leroy, 2006;

Leroy et Mermet, 2012). Dans notre cas les objectifs environnementaux sont de

stopper la conversion massive de la forêt amazonienne pour l’Amazonie brésilienne,

et d’éradiquer l’activité d’orpaillage illégal en Guyane française. Actuellement, les

données et indicateurs mobilisés par les services publics sont principalement basés sur

l’analyse d’images satellites (Landsat et C-bers au Brésil ; Spot en Guyane).

La suite de l’analyse proposée par l’ASGE consiste à comprendre les jeux

d’acteurs influant sur l’état de l’écosystème au regard des objectifs environnementaux

retenus, en analysant d’une part le rôle des acteurs impliqués dans les processus

technico-économiques et sociopolitiques qui produisent les dommages, et d’autre part

le rôle des acteurs de changement qui développent une stratégie en faveur de la

préservation des écosystèmes.

En Amazonie brésilienne, ce cadre d’analyse a déjà été mobilisé par

Taravella (2008; 2010; Taravella et Arnauld de Sartre, 2012) pour faire un diagnostic

approfondi des processus de déforestation en Amazonie orientale et pour comprendre

les stratégies qui ont permis de limiter les dommages sur ce front pionnier en Terra do

Meio. Dans notre cas, nous proposons de nous focaliser uniquement sur la façon dont

les données produites sur les écosystèmes pour suivre l’évolution de leur dégradation

sont partagées et diffusées, en les considérant comme une ressource spécifique et

stratégique pour les acteurs d’environnement, nécessaire à l’action et à l’évaluation.

Notre analyse se concentrera sur les données publiques produites dans la prise en

charge de la déforestation liée au développement agricole et de l’orpaillage, et sur

l’influence de leur diffusion sur les stratégies des acteurs qui se mobilisent sur ces

questions.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

1

/

29

100%