Lire la suite

dossier

mots clés

Communication

Publicité

Hôpital

CSP

T2A

Établissement public de santé, personne morale de droit public soumis au contrôle

de l’État, l’hôpital dispose d’une autonomie financière et de gestion. Chaque

établissement est employeur, acheteur mais aussi producteur de soins, l’objectif

étant de produire du soin de qualité et d'en tirer un revenu, le tout financé par

l’Assurance Maladie, les patients et les mutuelles. Depuis une expérimentation

lancée le 1er janvier 2000 (1), le mode de financement des établissements publics de

santé ayant des activités de médecine, chirurgie et obstétrique, est la tarification

à l’activité (T2A) : une logique de recette se substitue à une logique de dépense.

Le financement se fondant sur le volume et la nature de leurs activités, l’image

des hôpitaux apparaît davantage décisive dans un secteur sanitaire de plus en plus

concurrentiel. Mais de quelle manière l’hôpital peut-il soigner son image et faire

connaître ses activités, sachant que la communication est autorisée et la publicité

en principe interdite, et que la frontière entre ces deux concepts est mince ?

JURIDIQUE

Communication/publicité

Où est la frontière ?

Publicité

Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire

qui propose une définition de la publicité des établissements

publics de santé. Toutefois, par analogie, des définitions

peuvent être données.

»

Pour la chambre criminelle de la Cour de cassation, la

publicité correspond à « tout moyen d’information destiné

à permettre à un client potentiel de se faire une opinion

sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou

du service qui lui est proposé (2) ».

»

S’agissant de la publicité pour les médicaments à usage

humain, l’article L. 5122-1 du code de la santé publique

(CSP) précise : « On entend par publicité pour les médi-

caments à usage humain toute information, y compris

de démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à

promouvoir la prescription, la déli-

vrance, la vente ou la consommation

de ces médicaments, à l’exception

de l’information dispensée, dans

le cadre de leurs fonctions, par les

pharmaciens gérant des pharmacies

à usage intérieur.

Ne sont pas incluses dans le champ

de cette définition :

- la correspondance, accompagnée

le cas échéant de tout document non

publicitaire, nécessaire pour répondre

à une question précise sur un médi-

cament particulier ;

- les informations concrètes et les

documents de référence relatifs, par

exemple, aux changements d’embal-

lage, aux mises en garde concernant

les effets indésirables dans le cadre de

la pharmacovigilance, ainsi qu’aux

catalogues de ventes et listes de prix

s’il n’y figure aucune information

sur le médicament ;

- les informations relatives à la

santé humaine ou à des maladies

humaines, pour autant qu’il n’y ait

pas de référence même indirecte à

un médicament. »

Aussi, la publicité peut se définir

comme une forme de communica-

tion dont l’objectif est d’influencer les

consommateurs pour qu’ils adoptent

le comportement souhaité : acheter,

adhérer, plébisciter.

Manon Quillevere

Consultante

Centre de droit

JuriSanté, CNEH

gestions hospitalières n° 552 - janvier 2016 [dossier] 39

L’utilisation de la publicité est inter-

dite pour les établissements publics

de santé. En effet, il convient de se

référer à diverses dispositions légales

et réglementaires pour s’en apercevoir.

Tout d’abord, l’article L. 1110-8 du CSP

pose le principe selon lequel « le droit

du malade au libre choix de son pra-

ticien et de son établissement de san-

té est un principe fondamental de

la législation sanitaire ». Autrement

dit, un établissement public de santé

qui utiliserait un quelconque moyen

publicitaire dans le but d’influencer

les patients violerait le principe légal

énoncé précédemment.

Aussi, l’article L. 1211-3, alinéa 1 du

CSP ajoute : « La publicité en faveur

d’un don d’éléments ou de produits

du corps humain au profit d’une

personne déterminée ou au profit

d’un établissement ou organisme

déterminé est interdite. Cette inter-

diction ne fait pas obstacle à l’in-

formation du public en faveur du

don d’éléments et produits du corps

humain. »

Également, l’article R. 4127-19 du code

de la santé publique précise

(3) : « La

médecine ne doit pas être pratiquée

comme un commerce.

Sont interdits tous procédés directs ou

indirects de publicité et notamment

tout aménagement ou signalisation

donnant aux locaux une apparence

commerciale. »

La transgression à l’interdiction de la

publicité est susceptible de fonder une

condamnation à une peine, une amende,

au versement de dommages-intérêts

et une sanction disciplinaire (pour les

professionnels).

De plus, comme le précise l’Ordre natio-

nal des médecins, « la santé n’est pas

un bien marchand. L’acte médical

ne peut être considéré comme une

denrée, une marchandise échangée

pour une contrepartie financière. Le

médecin (et par extension les établis-

sements de santé) ne “vend” pas des

ordonnances ou des soins, ou des

cer tifi ca t s […]

(4) ».

Si les hôpitaux ne sont pas autorisés à

faire la publicité de leurs activités, pour

les raisons présentées précédemment,

il est tout de même nécessaire qu’ils

communiquent sur celles-ci.

Communication

Au même titre que la publicité, il n’existe aucune définition

légale, réglementaire ou jurisprudentielle de la notion de

communication. En reprenant les définitions de la publicité

présentées précédemment, il est toutefois possible de dire

ce que n’est pas la communication : elle ne doit pas avoir

pour objectif d’influencer les potentiels patients.

De même, il est possible de qualifier cette notion comme

étant une stratégie autour de l’image et de la notoriété,

celle-ci ayant pour objectif de bâtir un capital de confiance

fondé sur la ou les valeurs de l’établissement permettant

d’être apprécié, défendu ou choisi.

Compte tenu du silence des textes, contrairement à la

publicité, il convient d’admettre que l’utilisation d’une

stratégie de communication est admise pour les hôpitaux.

Ensuite, il faut préciser que celle-ci s’inscrit dans le cadre

de l’éducation sanitaire : la promotion de la santé publique

et l’éducation thérapeutique des patients.

De plus, comme précisé précédemment, avec l’apparition

du financement des établissements publics de santé à

l’activité, leur image et leur notoriété sont importantes.

Une stratégie de communication doit ainsi être mise en

place sans pour autant devenir de la publicité.

Ainsi, les établissements publics de santé n’hésitent pas

à changer leur nom afin de travailler leur image auprès

du public, provoquant parfois la polémique.

Communiquer

sans recourir à la publicité

S’il est nécessaire de communiquer sans pour autant

avoir recours à la publicité, la frontière entre ces deux

notions apparaît mince. Le commentaire figurant sous

l’article 20 du code de déontologie médicale identifie

deux critères pour les distinguer. Il est précisé en effet

que « l’appréciation du caractère publicitaire prend

en compte deux données :

- la volonté publicitaire utilisant l’information comme

prétexte ;

- la notion de proportionnalité, lorsque, dans le message

transmis, l’impact publicitaire submerge manifeste-

ment l’information elle-même ».

À la lecture de ce commentaire, deux critères permettant

de distinguer la publicité de la communication peuvent

être identifiés : l’intention et la proportionnalité.

Au regard de ces critères, il apparaît qu’aucune règle géné-

rale ne peut être établie. Il s’agit de cas d’espèce. Autrement

dit, pour qualifier une pratique de communication ou de

publicité, il convient d’une part de rechercher l’intention

de son auteur, d’autre part d’apprécier la proportionnalité

entre le( ou les moyens mis en œuvre et le but recherché.

Toutefois, il suffit de s’intéresser aux pratiques des éta-

blissements publics de santé pour comprendre que l’ap-

préciation de ces critères n’est pas simple. Par exemple :

»

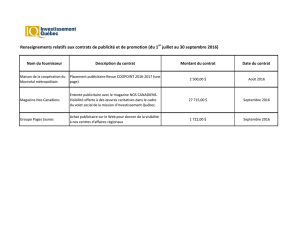

chaque année, le magazine Le Point publie un numéro spé-

cial sur le palmarès des hôpitaux et cliniques. Officiellement,

ce dernier a pour objectif d’informer les personnes sur la

qualité des établissements de santé en France. Cependant,

NOTES

(1) Expérimentation de cinq ans

lancée par la loi n° 99-641 du

27juillet 1999 portant création

d’une couverture médicale

universelle. Celle-ci a été reprise

dans le plan Hôpital 2007.

(2) Cour de cassation, chambre

criminelle, 12 novembre 1986,

n° 85-95538.

(3) Le code de déontologie médicale

est ici cité compte tenu de sa place

particulière dans le monde

de la santé. Toutefois, il convient

de préciser qu’existent aussi les

codes de déontologie

des chirurgiens-dentistes,

des sages-femmes, des pharmaciens

et des masseurs-kinésithérapeutes.

(4) Commentaire sous l’article20

(art. R. 4127-19 du code de santé

publique) du code

de déontologie médicale.

40 [dossier] n° 552 - janvier 2016 gestions hospitalières

quels sont les impacts de ce palmarès sur l’image des éta-

blissements figurant dans le haut du tableau ?

»

Certaines inaugurations de service ou de plateau technique

sont relayées par la presse locale ou par des articles figurant

sur Internet. Ainsi, il arrive à la presse locale de relayer la

restructuration ou l’ouverture d’une maternité. L’objectif

d’une telle communication est l’information au public d’une

modification de l’offre de soins ou encore la mise en valeur

des élus locaux. Pour autant, dans le secteur concurrentiel

des maternités au sein d’un même bassin de santé, il peut

aussi s’agir d’une habile stratégie de communication…

Aussi est-il intéressant d’analyser des décisions de justice afin

d’apprécier les critères de distinction précédemment cités

et de comprendre les enjeux de la qualification de procédés

comme étant de publicité ou de communication (5) :

»

Cour de cassation, 1

re

chambre civile, 5 juillet 2006, n°04-

11.564. La clinique de médecine esthétique capillaire X…

demande l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes

de lui avoir ordonné, à la demande du Syndicat national

des médecins esthétiques, de cesser, sous astreinte, toute

publicité se rapportant aux micro-greffes et aux greffes

de cheveux et plus généralement aux actes médicaux et

de l’avoir condamnée à verser au syndicat 1€ au titre des

dommages et intérêts.

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette sa

requête au motif que « les procédés de publicité auxquels

avait eu recours la clinique portaient sur des actes médi-

caux et bénéficiaient aux médecins exerçant en son sein

puisqu’ils permettaient d’attirer la clientèle ». Dès lors,

le juge qualifie le comportement de la clinique de déloyal au

regard de l’interdiction de tous procédés directs ou indirects

de publicité. En effet, la Cour de cassation confirme la position

de la cour d’appel de Rennes selon laquelle « l’interdiction

déontologique de faire de la publicité pour des actes

relevant du domaine de la médecine s’imposait non

seulement aux médecins mais également à la clinique ».

Il ressort de cette décision de justice :

•

que l’interdiction déontologique de faire de la publicité pour

des actes relevant du domaine de la médecine s’impose aux

médecins mais également aux structures qui les accueillent ;

• qu’au regard des procédés utilisés par la clinique, à savoir

attirer des patients, son comportement viole le principe

de l’interdiction de faire de la publicité et est qualifié par

le juge de déloyal.

»

Conseil d’État, 12 mars 2014, n° 361061. Un médecin généra-

liste a été sanctionné par la chambre disciplinaire de première

instance de Rhône-Alpes à trois mois d’interdiction d’exercer

la médecine pour avoir méconnu les règles de déontologie

notamment, en ayant eu recours à un procédé publicitaire

au titre d’un article paru dans la presse locale. Cet article

litigieux, paru dans Le Dauphiné libéré, présente le médecin

comme « le patron de la clinique des Deux-Alpes », avec

photo à l’appui montrant ce dernier auscultant un enfant.

Cette sanction a été confirmée par la chambre disciplinaire

nationale de l’Ordre des médecins. Le médecin généraliste

demande au Conseil d’État d’annuler la sanction prononcée.

Pour le juge administratif, cet article

consistait en un reportage sur les res-

sources médicales disponibles aux Deux-

Alpes pendant la saison de ski, intitulé

« Les Deux-Alpes : les médecins de

la station ne chôment pas ». De plus,

le Conseil d’État constate que, dans

cet article, la parole était donnée aux

médecins qui présentaient l’activité de

leurs cabinets respectifs. Par consé-

quent, selon le juge administratif, le

comportement du médecin dans l’article

litigieux ne présentait pas un caractère

publicitaire. La sanction est annulée.

Il ressort de cette décision qu’un article

paru dans la presse locale se bornant à

informer la population des ressources

médicales présentes sur le territoire

ne revêt pas un caractère publicitaire.

De la jonction de tous ces éléments, il

faut noter qu’il existe peu de différences

entre les notions de communication et de

publicité. Or, si la première est autorisée,

la seconde est interdite dans le milieu

hospitalier. Le dilemme auquel font

face les hôpitaux est donc de commu-

niquer sur leur image et leurs activités

sans pour autant faire de la publicité.

Effectivement, en cas de requalification

d’une stratégie de communication en

pratique publicitaire, l’établissement

encourt une condamnation à une

peine, une amende, au versement de

dommages-intérêts… Alors, communi-

cation habile… ou publicité déguisée ? l

«Si les hôpitaux ne sont

pas autorisés à faire la publicité

de leurs activités, pour les raisons

présentées précédemment,

il est tout de même nécessaire

qu’ils communiquent sur celles-ci.

NOTE

(5) Les décisions de justice

citées ne sont pas relatives aux

établissements publics de santé.

Toutefois, par analogie, il est

judicieux d’y faire référence.

gestions hospitalières n° 552 - janvier 2016 [dossier] 41

1

/

3

100%