Lire l`article complet

Mise au point

Mise au point

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 3 - mars 2007

80

L’examen électromyographique de l’épaule

Electromyographic studies of the shoulder

P. Petiot*

POINTS FORTS

La région anatomique de l’épaule est complexe : il faut donc

bien connaître les principales caractéristiques fonctionnelles

et l’innervation des muscles périscapulaires.

Les principaux troncs nerveux sont les suivants : nerf long

thoracique, axillaire, sus-scapulaire, spinal et musculo-cutané

surtout.

Les troncs primaires supérieurs, secondaires antéro-

externes et postérieurs sont les structures plexiques impli-

quées dans cette région.

La réalisation de l’électromyogramme de l’épaule peut

être assez facilement standardisée en suivant une stratégie

d’exploration prédé nie.

Cet examen doit aboutir à un diagnostic topographique

précis en diff érenciant une atteinte tronculaire, plexique

ou radiculaire.

Les indications sont nombreuses, mais nettement domi-

nées par les causes traumatiques, infl ammatoires et néopla-

siques en cas de pathologie tronculaire ou plexique.

RÉSUMÉ

Les indications de l’examen électroneuromyographique de

l’épaule sont nombreuses (pathologies traumatiques, mono-

ou multineuropathies infl ammatoires, in ltrations néopla-

siques, complications de la radiothérapie, etc.). Cependant,

l’étude des conductions des troncs nerveux et/ou des racines

de l’épaule ou l’analyse électromyographique des muscles

périscapulaires sont parfois délicates, car il s’agit d’une région

anatomique assez complexe. Il est donc très important de

bien connaître les diff érentes techniques utilisables en pra-

tique quotidienne a n de préciser au mieux le diagnostic

topographique et le pronostic des processus lésionnels

neuromusculaires le plus souvent impliqués au niveau de

l’épaule.

Mots-clés : Électromyogramme – Épaule – Névralgie amyo-

trophiante – Plexopathie brachiale – Radiculopathie cervi-

cale.

SUMMARY

The indications of electroneuromyographic exploration of

shoulder are frequent (traumatic diseases, infl ammatory

mono- ou multineuropathy, malignant invasion, radiation-

induced brachail plexopathy…). Conduction studies or

electromyography of muscles around scapula are often

diffi cult because this anatomical region is complex. It is

very important to know the diff erent electromyographical

techniques used near scapula for an optimal analysis of

topographical diagnosis and to defi ne the prognosis of

neuromuscular lesions encountered in this anatomical

region.

Keywords: Electromyography – Shoulder – Neuralgic

amyotrophy – Brachial plexopathy – Cervical radiculo-

pathy.

* Service de neurologie et d’explorations fonctionnelles neurologiques, hôpital de la Croix-

Rousse, Lyon.

L’

examen électromyographique de l’épaule est une explo-

ration réputée diffi cile (1, 2). Il s’agit d’une région ana-

tomique complexe (3), et cet examen est de réalisation

délicate à la fois pour le patient (car assez douloureux) et pour

le praticien (exploration souvent longue, muscles diffi ciles à

piquer). Les demandes sont cependant assez fréquentes, et les

réponses que l’on attend de l’électromyographiste doivent être

précises. Il est donc indispensable de réaliser une exploration

exhaustive afi n de pouvoir faire face aux diff érentes situations

que l’on peut rencontrer dans la pratique quotidienne (4-6). Il n’y

a pas de “recette miracle”, mais nous proposons une démarche

analytique “standardisée” de cette région anatomique qui permet

de répondre à la plupart des questions posées.

LES GRANDS “ACTEURS”

Les muscles périscapulaires sont nombreux et leur innervation

dépend de plusieurs troncs nerveux ; certains sont moteurs purs

(M), d’autres sensitivomoteurs (SM) :

nerf long thoracique (M) :

muscle grand dentelé ;

nerf spinal (M) :

muscles sterno-cléido-mastoïdien et trapèze ;

•

•

Mise au point

Mise au point

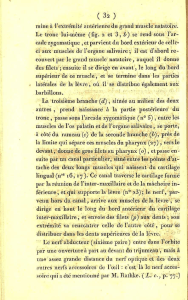

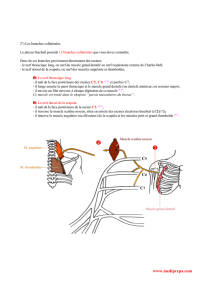

Omoplate

Rachis Angulaire

Chef supérieur

du trapèze

Petit pectoral

Grand dentelé

Grand dentelé

Grand dentelé

Angulaire

Chefs moyen

et inférieur

du trapèze

Rhomboïde

Schéma.

Anatomie “fonctionnelle” de l’épaule.

Implications fonctionnelles des diff érents muscles dans les mou-

vements de l’omoplate.

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 3 - mars 2007

81

nerf sus-scapulaire (M) :

muscles sus- et sous-épineux ;

nerf axillaire (SM) :

muscles deltoïde et petit rond ;

nerf musculo-cutané (SM) :

muscles biceps, brachial antérieur

et coracobrachial ;

autres :

nerf des muscles rhomboïde et angulaire (M), nerf

sous-scapulaire pour le muscle sous-scapulaire (M), nerf des

muscles pectoraux (M), nerf des muscles grand dorsal et grand

rond (M).

Parmi les structures plexiques et radiculaires concernées par

cette région, il faut retenir surtout les suivantes :

racines C5 et C6 (SM) :

muscles deltoïde, sus- et sous-scapu-

laires, rhomboïdes, biceps brachial et long supinateur ;

tronc primaire supérieur du plexus brachial (SM) :

idem ;

troncs secondaires du plexus brachial (SM) :

postérieur

(radio-circonfl exe) et antéro-externe (médian à l’avant-bras et

musculo-cutané).

LES PRINCIPALES PATHOLOGIES

Les aff ections concernant les structures nerveuses ou muscu-

laires de cette région sont nombreuses ; nous en retiendrons

ici les principales (1-6).

Les pathologies traumatiques

(3) : elles sont les plus fréquentes

(luxation de l’épaule, étirement ou arrachement du plexus

brachial supérieur après accident de moto, chirurgie ORL ou

thoracique, etc.). Une bonne connaissance de l’anatomie de

cette région est impérative afi n de répondre précisément à nos

collègues chirurgiens, qui sont les principaux demandeurs de

ces explorations dans ce contexte. Il est en eff et déterminant

de bien préciser le niveau lésionnel (radiculaire ou plexique en

particulier), car l’attitude thérapeutique ne sera pas la même.

Le overused syndrome

(3) : il est plus rare (entrapment du

nerf sus-scapulaire du volleyeur, par exemple).

Les pathologies infl ammatoires :

le syndrome de Parsonage-

Turner (6), avec sa chronologie habituelle associant une douleur

initiale insomniante le plus souvent proximale, suivie quelques

jours plus tard d’un défi cit atrophique habituellement sévère et

persistant plusieurs mois (12 à 18 mois au moins). Exception-

nellement, il s’agit d’une pathologie familiale (7).

Les pathologies tumorales

(8) : elles sont souvent très doulou-

reuses en cas d’infi ltration tumorale du plexus brachial, par exemple.

Il peut s’agir aussi de complications souvent tardives de la radio-

thérapie (plexopathie postradique), qui s’accompagnent souvent

de myokimies cliniques ou, parfois, uniquement électriques.

Les entrapments :

ils sont beaucoup plus exceptionnels que

pour les atteintes tronculaires distales du membre supérieur.

Idiopathiques :

on range sous cette appellation certaines

atteintes tronculaires indolores isolées, parfois rapprochées

du syndrome de Parsonage-Turner (paralysie isolée du muscle

grand dentelé, atteinte isolée du nerf spinal).

Origine musculaire :

la présentation clinique de la myopa-

thie facio-scapulo-humérale est parfois extrêmement frustre,

pouvant presque se limiter à un scapula alata asymétrique très

trompeur.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ANATOMIE FONCTIONNELLE

On conseille au lecteur de se rapporter aux traités d’anatomie,

mais le schéma ci-dessous résume les principales fonctions des

muscles “périscapulaires”.

LES PRINCIPAUX DIAGNOSTICS TOPOGRAPHIQUES

Nerf long thoracique (C5, C6 et surtout C7)

Il innerve le muscle grand dentelé (qui s’insère du bord spinal

de l’omoplate aux neuf premières côtes), abducteur et fi xateur

de l’omoplate lors de l’antépulsion.

Son déficit se caractérise par le classique décollement de

l’omoplate constaté en antépulsion, avec position de l’omo-

plate au repos en hyperadduction. Le patient se plaint d’une

faiblesse musculaire proximale qu’il décrit surtout lors des

mouvements d’élévation, d’antépulsion et d’hyperabduction

du bras.

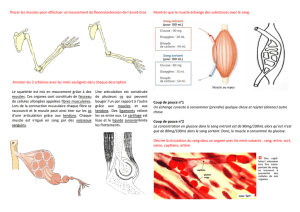

L’examen électromyographique de ce muscle (9) est parfois

proposé par voie postérieure (bord externe de la pointe de

l’omoplate), mais il est préférable de choisir la voie antérieure

(fi gure 1, p. 82). Il faut repérer la 3e ou la 4e côte un peu en

dedans de la ligne axillaire antérieure en la saisissant fermement

entre l’index et le majeur afi n de bien cibler l’aiguille dans une

direction perpendiculaire à la côte jusqu’au contact du périoste

(petite douleur au contact). On explore alors facilement les

digitations antérieures du muscle grand dentelé, où l’on peut

enregistrer des activités spontanées de dénervation, souvent

nombreuses en cas de processus neurogène, et enregistrer un

tracé de contraction lors d’un mouvement en antépulsion pour

évaluer la perte en unité motrice.

L’étude de la latence de ce tronc nerveux après stimulation au

niveau de la région sus-claviculaire et réception par électrodes

cutanées est diffi cile ; il est préférable d’étudier cette latence

avec réception à l’aiguille (3,9 ± 0,6 ms).

Mise au point

Mise au point

Figure 1.

Muscle grand dentelé : technique d’exploration par

“voie antérieure”.

Figure 2.

Chef supérieur du trapèze : exploration sans diffi culté

au repos et après élévation du moignon de l’épaule.

Figure 3.

Chef moyen du trapèze : exploration à mi-chemin entre

le bord spinal de l’omoplate et le rachis.

Figure 4.

Chef inférieur du trapèze : exploration au repos et après

hyperélévation du bras.

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 3 - mars 2007

82

Nerf spinal (branche externe)

Il innerve le muscle sterno-cléido-mastoïdien (souvent épargné

dans les pathologies traumatiques de cette région, en particulier

après chirurgie cervicale) et surtout les trois chefs (supérieur,

moyen et inférieur) du muscle trapèze, qui participe à l’élévation,

à l’abaissement et à l’adduction de l’omoplate.

En cas de défi cit du muscle trapèze, le patient se plaint souvent

d’une faiblesse musculaire très proximale lors des mouvements

d’abduction et de fl exion du bras. À l’examen, il existe au repos

un abaissement de l’épaule, un écartement du bord spinal de

l’omoplate qui s’accentue lors des mouvements d’abduction du

bras et non par la fl exion antérieure.

Les trois chefs du trapèze peuvent être explorés à l’aiguille

(fi gures 2, 3 et 4) au repos et lors des mouvements d’élévation

du moignon de l’épaule (chef supérieur), d’hyperadduction de

l’omoplate (chef moyen ; aiguille à mi-chemin sur la ligne reliant

le bord spinal de l’omoplate au rachis) et d’hyperélévation des

bras (chef inférieur ; aiguille à la jonction 2/3 externe et 1/3

interne de la ligne reliant la pointe de l’omoplate au rachis). On

peut étudier leur latence respective après stimulation cervicale

en arrière du muscle sterno-cléido-mastoïdien (fi gure 5) [respec-

tivement 2,1 ± 0,2 ms ; 3 ± 0,2 ms ; 4,6 ± 0,3 ms]. Cependant,

l’exploration du chef supérieur est souvent suffi sante, car les

atteintes isolées des chefs moyen et inférieur sont très excep-

tionnelles. D’autre part, les chefs moyen et inférieur sont souvent

d’exploration diffi cile en cas de souff rance neurogène sévère, car

il existe alors une atrophie considérable de ces chefs musculaires

qui rend leur exploration à l’aiguille très délicate.

Mise au point

Mise au point

Figure 5.

Stimulation du nerf spinal : stimulateur en arrière

du muscle sterno-cléido-mastoïdien.

Figure 6.

Muscle sus-épineux : exploration un travers de doigt

au-dessus de l’épine de l’omoplate, jusqu’au périoste de la fosse

sus-épineuse.

Figure 7.

Muscle sous-épineux : exploration 2 à 3 travers de doigt

en dessous de l’épine de l’omoplate, jusqu’au périoste de la fosse

sous-épineuse.

Figure 8.

Chef postérieur du deltoïde : exploration au repos et

après extension du bras.

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 3 - mars 2007

83

Nerf sus-scapulaire (C5, C6)

Ce tronc nerveux arrive dans la région en passant dans l’échan-

crure coracoïdienne ; il innerve ensuite le muscle sus-épineux, puis

passe dans le défi lé spinoglénoïdien pour innerver le muscle sous-

épineux. Ainsi, selon le site lésionnel (échancrure coracoïdienne

ou défi lé spinoglénoïdien), le muscle sus-épineux pourra être

indemne (10). Le muscle sus-épineux participe à l’abduction du

bras et le muscle sous-épineux est surtout un rotateur externe.

Cliniquement, une souff rance de ce tronc nerveux se caractérise

par un défi cit partiel de l’abduction (participation conjointe du

deltoïde) et/ou un défi cit de la rotation externe (avec avant-bras

fl échi à 90°).

L’examen à l’aiguille (fi gures 6 et 7) est assez facile à condition

d’aller perpendiculairement jusqu’au contact du périoste (douleur

au contact) dans la fosse sus- et sous-épineuse, en retirant ensuite

l’aiguille de 1 à 2 mm. Les repères se placent par rapport au point

médian de l’épine de l’omoplate (respectivement un travers de

doigt au-dessus et 2 à 3 travers de doigt au-dessous). Les latences

sont enregistrées après stimulation au niveau de la région sus-

claviculaire (respectivement 2,7 ± 0,5 ms et 3,3 ± 0,5 ms).

Nerf axillaire

(C5 surtout, C6, tronc secondaire postérieur)

Après sa sortie du trou carré de Velpeau, le nerf axillaire vient

cravater en arrière le col chirurgical de l’humérus et innerve au

passage le deltoïde (chef postérieur, moyen puis antérieur) et le

petit rond. Le deltoïde participe à l’abduction du bras par son

chef moyen, à sa fl exion par son chef antérieur et à son extension

par son chef postérieur. Le petit rond est un rotateur externe

du bras. Il donne aussi un rameau cutané pour l’innervation

sensitive du moignon de l’épaule.

En cas de lésion du nerf axillaire, il existe un défi cit de l’abduction

avec atrophie du galbe de l’épaule, accompagné d’un défi cit sensitif

de la face externe et supérieure du bras. On note aussi une faiblesse

pour les mouvements de fl exion et d’extension du bras.

On peut analyser la conduction du nerf axillaire par la latence

obtenue après stimulation au niveau de la région sus-clavicu-

laire et réception sur le chef moyen par électrodes cutanées ou

électrode-aiguille (3,9 ± 0,5 ms).

Surtout, l’examen à l’aiguille permet d’explorer les diff érents chefs

du deltoïde, ce qui ne pose pas de grosses diffi cultés techniques.

L’analyse du chef postérieur est importante dans les pathologies

traumatiques, où ce chef musculaire est souvent le premier

à être concerné par la réinervation débutante (fi gure 8).

Mise au point

Mise au point

Figure 9.

Muscle coracobrachial : son exploration permet de pré-

ciser le niveau lésionnel d’une atteinte du nerf musculo-cutané

par rapport à ce muscle.

Figure 10.

Branche sensitive du musculo-cutané : la stimulation

au pli du coude accroche le tendon du biceps.

Figure 11.

Muscle rhomboïde : exploration du grand rhomboïde

le long du bord interne de l’omoplate.

La Lettre du Neurologue - Vol. XI - n° 3 - mars 2007

84

Nerf musculo-cutané

(C5, C6, tronc secondaire antéro-externe)

Il innerve le muscle biceps brachial mais aussi les muscles coraco-

brachial et brachial antérieur, qui participent à la fl exion du bras

et de l’avant-bras. Il donne une branche sensitive pour le bord

externe de l’avant-bras.

Cliniquement, le défi cit de la fl exion du bras s’accompagne

d’une abolition du réfl exe bicipital. On retrouve également une

bande d’hypoesthésie à la face externe de l’avant-bras, jusqu’à

la base du pouce.

L’examen du biceps à l’aiguille ne pose aucune diffi culté ; on peut

également déterminer une latence après stimulation proximale

(4,5 ± 0,6 ms). L’exploration du muscle coracobrachial (fi gure 9)

est importante dans certaines pathologies traumatiques afi n de

connaître le niveau lésionnel par rapport à ce muscle. Enfi n, il

faut toujours étudier la branche sensitive, qui est très facile-

ment analysable en routine ; l’électrode de réception est placée

à la face externe de l’avant-bras (mi-distance) et la stimulation

est appliquée au pli du coude, en accrochant le bord externe

du tendon bicipital (fi gure 10).

Nerf du rhomboïde et de l’angulaire (C5 surtout)

Ce tronc nerveux est rarement exploré en pratique courante,

car son atteinte isolée est exceptionnelle.

En revanche, l’exploration à l’aiguille du muscle rhomboïde est

intéressante dans les souff rances radiculaires C5 (fi gure 11).

Autres troncs nerveux

L’exploration du muscle grand rond est diffi cile et peu réalisable

en pratique.

En revanche, l’examen à l’aiguille des muscles pectoraux est

parfois demandé en cas d’atrophie isolée de ce chef musculaire,

afi n de diff érencier une atrophie d’origine neurogène d’une

agénésie rencontrée au cours du syndrome de Poland (accom-

pagné souvent de malformations osseuses digitales).

6

6

1

/

6

100%