Méthodes d estimation de la mortalité attribuable aux infections

6

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XV - n° 1 - janvier 2000

MiSE AU POINT MÉTHODOLOGIE

es enquêtes de prévalence réalisées ces dernières

années en France font état d’un taux d’infections noso-

comiales de l’ordre de 7 %. Mais les taux d’infections

sont très variables, par exemple, entre les différents services,

en fonction principalement de l’état de gravité des patients

hospitalisés et de la nature des soins nécessaires. La maladie

sous-jacente, le nombre de comorbidités, mais aussi la réalisa-

tion d’une intervention chirurgicale et le type de cette inter-

vention ou la nécessité de procédures invasives sont des fac-

teurs de risque d’acquisition d’une infection nosocomiale. S’il

y a un consensus sur l’importance des infections acquises à

l’hôpital en termes de santé publique, leurs conséquences en

termes de mortalité restent mal évaluées : l’estimation la plus

courante est que les infections nosocomiales seraient à l’ori-

gine d’au moins 10 000 décès par an en France, sans que ni les

données ni les méthodes à la base de ce calcul soient explicites

(1). Aux États-Unis, il y aurait chaque année entre 30 000 et

80 000 décès directement attribuables aux infections nosoco-

miales ou auxquels ces infections auraient contribué (2, 3). Les

différences de méthodes utilisées pour produire ces estimations

expliquent en partie la variabilité du nombre de décès impu-

tables aux infections nosocomiales. Pourtant, il serait impor-

tant d’avoir des estimations plus fiables de cette mortalité pour

au moins trois raisons :

!C’est la composante mortalité de la plupart des risques sani-

taires qui construit la perception de ces risques dans le public

et, partant, leur meilleure prise en charge par la société en termes

de prévention.

"Les taux de mortalité secondaires aux infections nosoco-

miales peuvent aussi être des indicateurs de l’efficacité des pro-

tocoles de traitement de ces infections et de l’évolution des

résistances bactériennes (4).

#Malgré toutes les réserves qu’il faut faire sur l’interprétation

d’une comparaison interétablissements des taux de mortalité

hospitalière (5),leur prise en compte dans l’évaluation de la

qualité des soins paraît inéluctable.

La difficulté d’estimer la part attribuable aux infections noso-

comiales – qu’il s’agisse du surcoût hospitalier, de l’augmen-

tation de la mortalité ou de la durée de séjour – est liée au fait

qu’il faut identifier l’ensemble des facteurs de gravité qui pour-

raient expliquer une partie de ces variables, et qu’il faut ensuite

apprécier leur interaction éventuelle avec l’infection nosoco-

miale. Nous présentons ici une revue des méthodes employées

pour estimer la mortalité attribuable aux infections nosoco-

miales illustrées par des exemples d’application, principale-

ment dans le cas des pneumopathies et des bactériémies noso-

comiales.

Méthodes d’estimation de la mortalité

attribuable aux infections nosocomiales

$

M. Guiguet*, A.J. Valleron*

* INSERM U444, faculté de médecine Saint-Antoine, 75012 Paris.

RÉSUMÉ.

Les enquêtes de prévalence réalisées ces dernières années en France font état d'un taux d'infections nosocomiales de l'ordre de 7%,

mais leurs conséquences en termes de mortalité restent mal évaluées, la difficulté étant de séparer les facteurs de gravité liés aux patients et

la part due à la seule infection. L’estimation la plus courante est que les infections nosocomiales seraient à l’origine d’au moins 10 000 décès

par an en France, sans que les données ni les méthodes à la base de ce calcul soient explicites. Nous présentons ici une revue des méthodes

employées pour estimer la mortalité attribuable aux infections nosocomiales illustrées par des exemples d’application, principalement dans

le cas des pneumopathies et des septicémies nosocomiales. Les méthodes d’estimation de la mortalité attribuable à l’infection nosocomiale

peuvent être séparées en fonction de la définition des cas étudiés. Les méthodes descriptives peuvent porter sur l’ensemble des patients hos-

pitalisés (méthode 1), sur les seuls patients ayant acquis une infection nosocomiale (méthode 2), ou encore uniquement sur les patients décé-

dés au cours de l’hospitalisation (méthode 3). Les méthodes comparatives utilisent soit la comparaison des patients ayant présenté une infec-

tion nosocomiale au cours de leur séjour ou étant restés indemnes (méthode 4), soit la comparaison entre patients décédés au cours de leur

hospitalisation et patients sortis vivants (méthode 5). L’utilisation des statistiques nationales de mortalité a également été proposée comme

outil d’estimation du nombre de décès associés aux infections nosocomiales (méthode 6).

Mots-clés :

Infections nosocomiales - Mortalité - Épidémiologie.

L

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XV - n° 1 - janvier 2000

7

MiSE AU POINT

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODES D’ESTIMATION DE LA MORTALITÉ ATTRIBUABLE

Classification

Les méthodes d’estimation de la mortalité attribuable à l’in-

fection nosocomiale peuvent être distinguées en fonction de la

définition des cas étudiés.

$Les méthodes descriptives peuvent porter sur l’ensemble

des patients hospitalisés (méthode 1), sur les seuls patients ayant

acquis une infection nosocomiale (méthode 2), ou encore uni-

quement sur les patients décédés au cours de l’hospitalisation

(méthode 3).

$Les méthodes comparatives utilisent la comparaison entre

les patients qui ont présenté une infection nosocomiale au cours

de leur séjour et ceux qui n’en ont pas présenté (méthode 4),

ou la comparaison entre les patients décédés au cours de leur

hospitalisation et les patients sortis vivants (méthode 5).

L’utilisation des statistiques nationales de mortalité a égale-

ment été proposée comme outil d’estimation du nombre de

décès associés aux infections nosocomiales (méthode 6).

Facteurs de confusion

L’analyse de la mortalité attribuable aux infections nosoco-

miales impose la prise en compte des facteurs de confusion,

facteurs qui modifient à la fois l’incidence des infections noso-

comiales et le taux de mortalité, comme par exemple l’âge ou

la gravité de l’état du patient.

La prise en compte de ces facteurs peut se faire au niveau de la

sélection des patients inclus dans l’étude grâce à des procédures

d’appariement, ou au niveau de l’analyse grâce à des procé-

dures de stratification ou d’ajustement.

Mesures d’association entre infection nosocomiale et mortalité

Un rappel des mesures d’association entre une exposition à un

facteur de risque (qui sera ici l’acquisition d’une infection noso-

comiale) et la maladie (ici le décès) est présenté.

Si l’on note R1 la proportion de décès parmi les patients qui

ont acquis une infection nosocomiale, et R0 la proportion de

décès parmi ceux qui restent indemnes, le risque attribuable

(RA) est estimé par la différence des pourcentages de morta-

lité entre les deux groupes de patients : RA = R1 - R0.

À côté de ce risque absolu, on peut aussi mesurer l’association

entre infection nosocomiale et décès par le risque relatif (RR),

qui traduira l’augmentation du risque de mortalité associé à la

présence d’une infection nosocomiale : RR = R1/R0.

Deux autres indices, la fraction de risque attribuable et la frac-

tion étiologique, peuvent être calculés (6). La fraction de risque

attribuable (FRA) permet d’estimer la proportion de tous les cas

qui est attribuable au facteur de risque étudié. Dans les études

qui nous intéressent ici, FRA sera la proportion par laquelle le

risque de mortalité serait diminué dans l’ensemble de la popu-

lation des patients hospitalisés si l’infection nosocomiale était

éliminée. Cette mesure dépend de la valeur du risque relatif et

de la fréquence p du facteur de risque, qui est ici la proportion

de patients qui présentent une infection nosocomiale dans la

population étudiée : FRA = [p (RR - 1)]/[p (RR - 1) + 1].

La fraction étiologique (FE), encore appelée fraction attribuable

chez les exposés, représentera la fraction du nombre de décès

attribuable à l’infection nosocomiale parmi les patients qui

développeront une infection nosocomiale : FE = (RR - 1)/RR.

Estimation des mesures d’association dans les études

comparatives

Les études de cohorte appariée ont été très employées, non seu-

lement pour estimer la mortalité attribuable aux infections noso-

comiales, mais plus généralement pour calculer l’augmenta-

tion de la durée d’hospitalisation ainsi que les coûts directs qui

en résultent (méthode 4). La méthode consiste à comparer les

ressources utilisées ou les évolutions observées entre les

patients ayant présenté une infection nosocomiale et un échan-

tillon des patients qui sont restés indemnes tout au long de leur

hospitalisation, mais qui étaient comparables à ceux infectés

pour toutes les autres caractéristiques influençant la mortalité,

la durée d’hospitalisation ou le coût des soins. Dans les études

de cohorte, le risque attribuable sera estimé de la façon sui-

vante : RA = (n1 - e1)/N1, n1 étant le nombre observé de décès

parmi les N1 patients ayant eu une infection nosocomiale et e1

le nombre de décès attendu dans ce groupe si l’infection noso-

comiale ne modifiait pas la mortalité.

Les études de cohorte permettent également l’estimation de la

fraction étiologique : FE = (n1 - e1)/n1.

Les facteurs de risque de mortalité peuvent aussi être recher-

chés par des études de type cas/témoin dans lesquelles la fré-

quence avec laquelle le facteur d’exposition (l’infection noso-

comiale) est retrouvé chez les cas (patients décédés au cours

de l’hospitalisation) est comparée à la fréquence de ce facteur

chez les témoins (patients sortis de l’hôpital) (méthode 5). La

mesure d’association, appelée odds-ratio (OR), estime le risque

relatif. Il est ensuite possible de mesurer la fraction de risque

attribuable : FRA = [p (OR - 1)]/[p (OR - 1) + 1], ainsi que la

fraction étiologique : FE = (OR - 1)/OR.

La mortalité attribuable aux infections nosocomiales peut donc

être mesurée par différents indices épidémiologiques. Le terme

de mortalité attribuable a été quelquefois défini comme le pour-

centage des patients ayant eu une infection nosocomiale qui

sont décédés à cause de la surmortalité induite par l’infection

nosocomiale, c’est-à-dire le risque attribuable (2). Mais la

même terminologie de mortalité attribuable a également été uti-

lisée pour la proportion de la mortalité survenue dans le groupe

des patients ayant eu une infection nosocomiale qui est attri-

buable à l’infection, ce qui est la fraction étiologique (7).

Prise en compte des facteurs de confusion

En faisant des analyses de sous-groupes, les méthodes des-

criptives permettent l’étude de la mortalité attribuable aux infec-

tions nosocomiales dans des populations homogènes de patients

définies par un niveau comparable du risque initial de morta-

lité ; on parle alors d’analyse stratifiée.

8

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XV - n° 1 - janvier 2000

MiSE AU POINT MÉTHODOLOGIE

Dans les études de cohorte (méthode 4), la prise en compte des

différences intrinsèques aux patients se fait par l’appariement

des patients infectés – cohorte exposée – et des patients non

infectés – cohorte non exposée – sur ces éventuels facteurs de

risque d’infection et de mortalité. L’appariement, fait au

moment de la sélection des patients inclus dans l’étude, permet

lors de l’analyse d’estimer l’excès de risque ou le risque rela-

tif en contrôlant les facteurs de confusion. Contrairement aux

études cas/témoins appariées, les estimations ponctuelles de

l’excès de risque ou du risque relatif dans les études de cohorte

appariées seront identiques, que l’analyse des données soit faite

en tenant compte de l’appariement ou sans le prendre en

compte. Toutefois, les estimations de la variance seront affec-

tées par la non-prise en compte de l’appariement, et la variance

évaluée par une analyse appariée sera plus petite que celle esti-

mée sans prendre en compte l’appariement (8).

Dans les études de type cas/témoins (méthode 5), l’ajustement

se fera au niveau de l’analyse avec l’utilisation de méthodes

d’analyse multivariée dont le principal modèle est la régression

logistique ; le risque relatif estimé sera alors “ajusté” sur les

autres facteurs étudiés, c’est-à-dire qu’il traduira la relation

entre l’infection nosocomiale et le décès en tenant compte des

caractéristiques du patient, qui modifient par ailleurs la proba-

bilité de mortalité.

EXEMPLES DE RÉSULTATS ACQUIS PAR LES SIX MÉTHODES

Suivi de l’ensemble des patients hospitalisés (méthode 1)

Nous prendrons comme exemple deux études faites respecti-

vement sur 66 000 et 145 000 résumés d’hospitalisation qui

indiquent les apports possibles des systèmes d’information hos-

pitaliers (SIH) pour l’étude de la mortalité des infections noso-

comiales. Le diagnostic des infections nosocomiales reposait

sur les informations portées sur le résumé de sortie dans une

étude (9), tandis qu’un croisement avec le fichier des résultats

bactériologiques était utilisé dans la deuxième étude (10). Les

incidences des infections nosocomiales étaient très différentes

dans les deux études, puisque respectivement de 8,5 % et 3,1 %.

La mortalité observée chez les patients n’ayant pas présenté

d’infection nosocomiale était de 2 %, identique dans les deux

études, tandis que la mortalité chez les patients ayant eu une

infection nosocomiale variait entre 6,5 % et 14,4 % pour les

deux études. Une approche par pathologie a été menée à partir

des rubriques de la classification CIM (9) ou à partir des GHM

(groupes homogènes de malades) (10), et montrait une grande

variabilité de la mortalité et de la surmortalité liée aux infec-

tions nosocomiales selon les diagnostics principaux.

Suivi des patients ayant acquis une infection nosocomiale

(méthode 2)

Dans l’étude prise pour illustrer cette méthode, les patients chez

lesquels une infection nosocomiale avait été diagnostiquée ont

été suivis jusqu’à la fin de leur hospitalisation ; seules les sep-

ticémies, les pneumopathies et les infections postopératoires,

trois types d’infections fréquents et suffisamment sévères pour

être éventuellement associés à la mortalité, ont été considérées

(11). Pour chaque décès survenu au cours de l’hospitalisation,

un jugement de causalité a été porté par un médecin indépen-

dant, distinguant les situations où l’infection nosocomiale était

cause directe ou contributive du décès et celles où l’infection

nosocomiale n’était pas du tout associée au décès. La propor-

tion de mortalité parmi les patients ayant eu une septicémie ou

une pneumopathie était de 25 %, mais seulement de 2 % chez

les patients ayant eu une infection de site opératoire. Qu’il

s’agisse de septicémies ou de pneumopathies, on peut consi-

dérer que 20 % des patients ayant acquis une de ces infections

décèdent à la suite de leur infection, que la causalité puisse être

considérée comme directe ou simplement contributive.

Étude des patients décédés au cours de l’hospitalisation

(méthode 3)

La revue des dossiers des patients décédés au cours de leur hos-

pitalisation a été proposée pour diagnostiquer rétrospective-

ment la présence éventuelle d’une infection nosocomiale lors

du décès, puis pour attribuer un jugement de causalité concer-

nant la part jouée par cette infection. Les résultats obtenus

dans deux études sont présentés. Dans une première étude,

1000 décès ont été examinés, parmi lesquels 13,7 % présen-

taient une infection nosocomiale jugée cause directe de décès

(7,4 %) ou y ayant contribué (6,3 %) (12). Une autre étude faite

sur 200 dossiers trouve une fréquence élevée d’infection noso-

comiale avec 31 % des patients décédés porteurs d’une telle

infection (13). Chez 9 % des patients décédés, l’infection a été

considérée comme la cause du décès, et chez 13 % des patients

la contribution de l’infection au décès est jugée importante, tan-

dis que, chez 9 % des patients décédés, la présence d’une infec-

tion nosocomiale n’a pas influencé l’évolution du malade.

Étude de cohorte appariée comparant patients infectés et

patients non infectés (méthode 4)

Deux études sont détaillées pour expliquer l’application de cette

méthode. Dans la première, plus de 4 000 patients hospitalisés

en réanimation ont été suivis pour la survenue d’une septicé-

mie nosocomiale, infection observée chez 97 malades (inci-

dence : 2,7 pour 100 admissions) (14). L’analyse de 86 paires

de patients infectés-non infectés, appariés sur le diagnostic,

l’âge, le sexe et la durée d’hospitalisation, trouve une morta-

lité attribuable de 35 % (IC95 :25 à 45 %) ; la fraction étiolo-

gique peut être estimée à 70 %.

Dans la deuxième étude, le rôle des pneumopathies nosoco-

miales dans la mortalité hospitalière a été observé à partir d’une

surveillance de routine faite sur l’ensemble d’un hôpital au

cours d’une période de 5 ans (15). L’incidence d’acquisition de

l’infection nosocomiale est relativement faible : 0,86 pour

100 admissions. À partir de l’étude de 74 paires de patients

appariés sur la pathologie et la présence de facteurs de risque,

l’estimation de la mortalité attribuable est de 7 %. La fraction

étiologique est de 33 %, mais l’incertitude sur cette estimation

est suffisamment importante pour empêcher toute conclusion

quant au rôle de la pneumopathie nosocomiale dans une éven-

tuelle augmentation de la mortalité hospitalière (IC95,-5%

à +72 %).

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XV - n° 1 - janvier 2000

9

MiSE AU POINT

MÉTHODOLOGIE

Étude cas/témoin comparant patients décédés ou non

(méthode 5)

À titre d’exemple, nous présentons les résultats de deux études

qui ont tenté de déterminer si la présence d’une infection noso-

comiale était un facteur de risque de mortalité précoce des

patients hospitalisés en réanimation. Dans la première étude

menée au niveau européen sur plus de 10 000 patients, 20,6 %

avaient présenté une infection nosocomiale pendant leur hos-

pitalisation en réanimation (16) ; la pneumopathie nosocomiale

était l’infection la plus fréquente, observée chez 9,6 % des

patients hospitalisés, tandis qu’une septicémie n’était consta-

tée que chez 2,5 % d’entre eux. Les principaux facteurs de

risque d’une infection nosocomiale étaient la présence de dis-

positifs invasifs. Dans l’ensemble, un taux de mortalité de

16,8 % a été observé. Après ajustement sur l’âge et la gravité

des patients, la survenue d’une pneumopathie nosocomiale

(OR = 1,91) ou celle d’une septicémie (OR = 1,73) apparais-

sent comme des facteurs de risque de mortalité. L’estimation

de la fraction attribuable (FRA), c’est-à-dire la proportion des

décès attribuables aux pneumopathies et aux septicémies noso-

comiales, serait respectivement de 8 % et 2 %, les fractions étio-

logiques correspondantes étant de 48 % (pneumopathies) et

42 % (septicémies).

Une autre étude, réalisée dans un service de réanimation, trouve

un taux de mortalité (27 %) et des incidences de pneumopa-

thies (17 %) et de septicémies nosocomiales (11 %) plus éle-

vées que dans l’étude générale européenne (17). Les estima-

tions du risque relatif de mortalité en présence d’une infection

nosocomiale sont comparables à celles de l’étude européenne

(OR = 2,1 et 2,5, pour les pneumopathies et les septicémies

respectivement). Parmi tous les patients hospitalisés dans ce

service de réanimation, 15 % et 14 % des décès seraient attri-

buables (FRA) aux pneumopathies et aux septicémies nosoco-

miales. La proportion des décès survenus chez les patients ayant

développé une pneumopathie, ou une septicémie nosocomiale

qui serait attribuable (fraction étiologique) à ces deux infec-

tions, est respectivement de 52 % et de 60 %.

Statistiques nationales de mortalité (méthode 6)

L’utilisation des certificats de décès pour estimer la mortalité

associée aux infections nosocomiales a été appliquée aux sta-

tistiques de mortalité américaines (18). Nous avons appliqué

cette méthode aux données françaises de 1979 à 1995. Les sta-

tistiques nationales des causes de décès sont élaborées annuel-

lement par le SC8 de l’INSERM. Sur chaque certificat de décès

sont indiquées une cause principale, une cause immédiate

et jusqu’à trois causes associées de mortalité. Les décès qui

portaient en cause immédiate un des quatre codes suivants ont

été considérés comme associés à une infection nosocomiale :

CIM-9erévision-996.6, infections et réactions inflammatoires

provoquées par la mise en place d’une prothèse interne, d’un

implant ou d’une greffe ; CIM 9-997.3, complications respira-

toires après intervention ; CIM 9-998.5, infections postopéra-

toires ; CIM 9-999.3, infections ou septicémies consécutives à

une injection, transfusion ou vaccination.

En 1995, il y a eu en France 1 523 certificats de décès portant

en cause immédiate un des quatre codes et autant de décès

considérés comme associés à une infection nosocomiale. Ainsi,

le taux de mortalité rapporté en France, à savoir 2,6 pour

100 000, est proche du taux rapporté aux États-Unis en 1988

(3,8 pour 100 000). Les chiffres obtenus à partir de l’analyse

des certificats de décès sous-estiment certainement le nombre

de décès dus aux infections nosocomiales, mais on peut consi-

dérer qu’ils constituent une borne minimale. Malgré la mise en

place des Comités de Lutte contre les Infections Nosocomiales

(CLIN) depuis 1988, les taux annuels de mortalité associée aux

infections nosocomiales sont restés stables entre 1979 et 1995

avec un nombre de morts variant entre 1 100 et 1 700. L’utili-

sation des statistiques nationales de mortalité pour estimer la

mortalité associée aux infections nosocomiales a l’avantage de

n’utiliser que des données déjà existantes et exhaustives, et

d’être peu coûteuse et rapide. Toutefois, l’inconvénient majeur

de ces statistiques réside dans le nombre limité des informa-

tions disponibles, qui empêche tout particulièrement de prendre

en compte l’hétérogénéité des patients et de définir plus préci-

sément la part jouée par l’infection nosocomiale dans la cau-

salité éventuelle du décès.

DISCUSSION

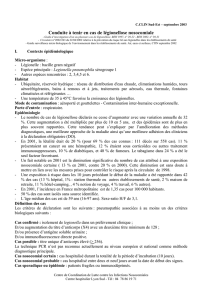

Les résultats présentés dans le tableau I montrent une bonne

concordance entre les différentes études réalisées selon une des

trois méthodes descriptives avec un taux de mortalité hospita-

lière chez les patients ayant acquis une infection nosocomiale

variant entre 6,5 % et 15 % ; par ailleurs, environ un patient

décédé sur quatre était porteur d’une infection nosocomiale.

Ces méthodes descriptives reposent sur l’utilisation des bases

de données hospitalières assurant l’exhaustivité des informa-

tions recueillies, et permettant d’étudier la variabilité du poids

des infections nosocomiales dans la mortalité hospitalière en

fonction des pathologies. Toutefois, une limite actuelle est

l’identification des patients ayant présenté une infection noso-

comiale au cours de leur hospitalisation. Le développement de

systèmes d’information hospitaliers (SIH) performants, centrés

sur le patient, pourrait faciliter une surveillance exhaustive de

tous les patients hospitalisés à la condition qu’une améliora-

tion du système de surveillance des infections nosocomiales

soit faite (19).

Le tableau II présente des exemples d’estimations de la sur-

mortalité liée aux septicémies et aux pneumopathies nosoco-

miales obtenues grâce aux deux méthodes comparatives

(cohorte et cas/témoin). Ces deux types d’infection sont asso-

ciés à des risques relatifs de mortalité de l’ordre de 2. Les esti-

mations de la fraction de risque attribuable obtenues dans

l’étude européenne faite dans des services de réanimation de

dix-sept pays sont très inférieures à celles des autres études, ce

qui reflète les incidences d’infections nosocomiales plus faibles

qui y sont rapportées (16). Que les études aient été faites selon

une méthodologie de cohorte appariée ou une méthodologie

cas/témoin, les estimations de la fraction étiologique sont d’un

ordre de grandeur comparable entre les études : les décès sur-

venant chez les patients infectés seraient attribuables dans

10

La Lettre de l’Infectiologue - Tome XV - n° 1 - janvier 2000

MiSE AU POINT MÉTHODOLOGIE

30 à 50 % des cas aux pneumopathies et dans 40 à 70 % des

cas aux septicémies nosocomiales. L’avantage de la méthode

de cohorte appariée (méthode 4) est de permettre l’estimation

du risque attribuable alors que cette estimation ne peut pas être

faite par la méthode cas/témoin (méthode 5). Mais la difficulté

principale des études de cohorte appariée réside dans le choix

des critères d’appariement. Plus ces critères seront strictement

définis, plus la sélection de patients “témoins” dans la cohorte

non exposée (patients indemnes d’infections nosocomiales) sera

difficile. Dans une étude de grande taille faite à l’échelle d’un

hôpital, un échantillon aléatoire de 100 parmi 196 patients ayant

présenté une pneumopathie nosocomiale a tout d’abord été

formé, puis la recherche de témoins remplissant au moins trois

des huit critères d’appariement choisis n’a permis la compa-

raison que de 74 paires infecté-non infecté (15). La représen-

tativité de ces 74 patients finalement étudiés parmi les

196 patients formant la cohorte initiale peut être interrogée.

Lorsqu’on étudie l’association entre infection nosocomiale et

mortalité dans des groupes très spécifiques et très homogènes

de patients à risque élevé, comme par exemple des patients ven-

tilés hospitalisés en réanimation, des résultats contradictoires

sont observés, et il est difficile de conclure quant à l’augmen-

tation éventuelle de mortalité apportée par la survenue d’une

pneumopathie nosocomiale chez ces patients particuliers (20,

21). À l’inverse, lorsqu’on étudie cette association dans des

populations plus hétérogènes, voire au niveau de l’ensemble

des patients hospitalisés dans un centre, le choix des variables

de stratification dans les études descriptives, ou des facteurs de

confusion et des critères d’appariement dans les études com-

paratives, est bien évidemment crucial pour l’estimation de la

surmortalité associée aux infections nosocomiales. Les

rubriques de la classification CIM ou les groupes homogènes

de malades ont été proposés en vue d’obtenir un ajustement sur

la sévérité de la pathologie. D’autres critères ont été quelque-

fois appliqués, comme par exemple la présence de comorbidi-

tés, ou encore le nombre total de comorbidités présentes à l’ad-

mission. Des appariements ont été aussi faits sur la base des

scores de gravité utilisés en réanimation comme le score

APACHE ou le score ASA, utilisé par les anesthésistes. Une

échelle subjective de la sévérité de l’état du patient lors de son

admission et de sa probabilité de mortalité avant la survenue

de l’infection a été récemment proposée (11). Son application

confirme que l’aggravation de la pathologie sous-jacente est

cruciale dans la mortalité, puisque, par exemple, l’infection

nosocomiale était la cause ou a contribué au décès de 21 % des

patients ayant une maladie terminale. Toutefois, la mortalité

associée aux infections nosocomiales ne serait pas nulle pour

les patients ne présentant pas un risque élevé de mortalité lors

de leur admission, puisque 5 % des septicémies et 13 % des

pneumopathies survenant chez ces patients à bas risque ont été

classées comme cause directe ou indirecte du décès.

En conclusion, cette revue des méthodes employées permet

d’appréhender les causes de la variabilité importante des esti-

mations de la mortalité attribuable aux infections nosocomiales.

Il reste par ailleurs à approfondir, dans le domaine de l’infec-

tion nosocomiale comme dans d’autres domaines portant sur

les risques sanitaires, la notion de mortalité qui, si elle passe

par la mesure du nombre de décès attribuables (un objectif déjà

ambitieux, comme nous l’avons vu), pourrait aussi passer par

la mesure du nombre d’années de vie perdues à cause de la sur-

Méthode d’analyse* Nombre Nombre Nombre Proportion de décès Proportion d’infection

Étude de patients de décès d’infections chez les patients nosocomiale

hospitalisés nosocomiales avec une infection chez les patients

nosocomiale décédés

$Méthode 1**

Dinkel (1994) 66 000 1 677 5 631 6,5 % 22 %

Legras (1996) 145 000 3 527 4 500 14 % 18 %

$Méthode 2

Salemi (1995) 1 427* 15 %

$Méthode 3

Daschner (1978) 1 000 14 %

Gross (1980) 200 31 %

* Les méthodes sont décrites dans le paragraphe “Classification”.

** Seules les septicémies, les pneumopathies et les infections de sites opératoires ont été considérées.

Tableau I. Exemples d’es-

timation de la mortalité

associée aux infections

nosocomiales par des

études descriptives.

Infection Population Méthode* Incidence IN RR** FRA RA FE

Étude étudiée

$Pneumopathie

Leu (1989) Hôpital méthode 4 0,86 % 1,4 6 % 33 %

Vincent (1995) Réanimation méthode 5 9,6 % 1,9 8 % 48 %

Fagon (1996) Réanimation méthode 5 17 % 2,1 15 % 52 %

$Septicémie

Pittet (1994) Réanimation chirurgicale méthode 4 2,7 % 3,3 35 % 70 %

Vincent (1995) Réanimation méthode 5 2,5 % 1,7 2 % 42 %

Fagon (1996) Réanimation méthode 5 11 % 2,5 14 % 60 %

* Les méthodes sont décrites dans le paragraphe “Classification”.

** Le risque relatif (RR) est estimé par l’odds-ratio dans les études cas/témoins ; FRA : fraction de risque attribuable ;

RA : risque attribuable ; FE : fraction étiologique.

Tableau II. Exemples

d’estimation de la morta-

lité associée aux pneumo-

pathies et aux septicémies

nosocomiales par des

études comparatives.

6

6

1

/

6

100%