Rire au Moyen Âge

© Magnard, 2006

Séquence 5 75

1. Pendant la période féodale, le pouvoir est exer-

cé par les grands seigneurs (comtes, ducs…) dans

leurs provinces et sur leurs terres. Puis, les rois,

suzerains de tous les seigneurs, récupèrent peu à

peu le pouvoir politique (administration, armée,

justice). Le clergé exerce également un pouvoir

important : sur le plan politique il est l’allié des

rois, sur le plan économique il est propriétaire de

domaines sur lesquels il fait travailler les paysans

desquels il tire ses ressources (dîme, produits en

nature…). On se moque des détenteurs du pouvoir

parce qu’ils sont puissants, inaccessibles, secrets,

riches, exploiteurs.

2. Les récits qui font rire sont transmis oralement

par des « récitants » (poètes, troubadours,

jongleurs) mais aussi par écrit (Roman de Renart,

fabliaux).

Situer et comprendre la vie

au Moyen Âge p. 136-137

1. La société médiévale

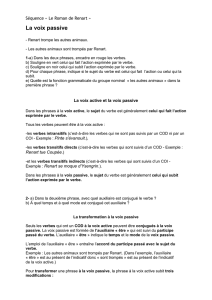

◗Ces trois illustrations de manuscrits médiévaux

présentent toutes des animaux dans des attitudes

ou des activités humaines.

La première image est une lettrine, un « E ». Elle

illustre un épisode du Roman de Renart, le siège de

Maupertuis. On reconnaît un château fort, des

assiégeants équipés d’écus ornés, une machine de

guerre. Parmi les animaux : porc-épic, chien, âne.

Bien que représentés dans des attitudes humai-

nes, ils ne sont pas habillés comme des humains.

La deuxième image illustre elle aussi un épisode

du Roman de Renart. Un renard, habillé d’un capu-

chon et muni d’un bâton, comme un pèlerin, haran-

gue un auditoire de volailles.

Sur la troisième image, le lion adoube un animal en

présence de ses barons. Là encore les personna-

ges sont très humanisés par leurs attitudes – ils

sont en position verticale – par leurs vêtements,

par leurs activités.

◗Les cibles de ses images sont les chevaliers, le

roi et sa cour, la religion.

Images d’ouverture p. 135

Séquence 5

Rire au Moyen Âge

Lire des textes comiques du Moyen Âge

Cette séquence, qui suit le roman de chevalerie, regroupe les textes du Moyen Âge et du

XVIesiècle qui dénoncent, en se moquant, les institutions ou les personnages de roman

de chevalerie.

La séance 1 permet de situer utilement ces textes dans un contexte historique et social.

Les textes forment comme un écho inversé des idéaux du roman de chevalerie : ils se

moquent des pouvoirs, mettent en scène le peuple dans son quotidien.

p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 75

LECTURE

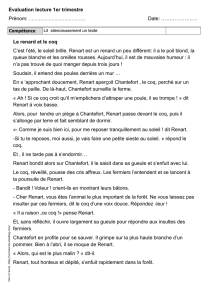

Pour commencer

1. Ysengrin est la victime naïve. Malgré sa cruauté,

Renart, le rusé trompeur, fait rire.

La ruse de Renart

2. Renart profite de la naïveté d’Ysengrin. Beau

parleur, il convainc Ysengrin d’attacher le seau à sa

queue, sachant très bien que l’eau va geler et

qu’Ysengrin va rester coincé dans la glace. Le texte

suggère qu’il s’agit tout simplement de l’expres-

sion de la cruauté de Renart, toujours prêt à mani-

puler habilement les autres.

3. On reconnaît qu’il s’agit d’une ruse à l’attitude

de Renart : il s’installe « le museau entre les pat-

tes pour voir ce que l’autre va faire » (l. 16-17).

Quand Ysengrin commence à s’affoler parce que le

jour se lève, Renart fait mine d’approuver et l’ap-

pelle « frère » (l. 24) et « mon très cher ami » (l. 24)

pour qu’Ysengrin, le loup, ne se méfie pas. Pour

finir, il raille Ysengrin coincé : « Qui trop embrasse

mal étreint » (l. 27-28) avant de s’enfuir.

4. Le lecteur soupçonne dès le départ l’intention

maligne de Renart qui par ces paroles pousse

Ysengrin à tenter la pêche en insistant sur la pro-

fusion de poissons, surtout que Renart a une répu-

tation de madré et des comptes à régler avec le

loup. Ysengrin ne comprend réellement que lorsque

Renart l’abandonne et le raille. Ce décalage est

destiné à susciter l’amusement du lecteur, il le

rend complice de la ruse.

5. Ysengrin se laisse endormir par les paroles affa-

bles de Renart. Il devance les suggestions de

Renart qui lui montre l’outil qui sert à pêcher pro-

fusion de poissons. Ysengrin est peu méfiant, il

considère Renart comme son compère, il ne veut

pas non plus avoir donner l’impression d’être inca-

pable de pêcher, il veut tenir son rang. C’est lui qui

a voulu pêcher dans le vivier : « le vivier dans lequel

Ysengrin était supposé pêcher » (l. 2-3), et il donne

des ordres comme un seigneur : « Prenez-le d’un

côté […] et attachez-le moi » (l. 11)

Ruse et tromperie p. 138-141

2. Le comique de farce La cruauté

6. Les conséquences sont terribles pour Ysengrin,

il manque y laisser la vie et sa queue coupée lui

procure de la douleur. Le combat est qualifié de

« farouche » (l. 51), la meute de chiens est excitée

par les cris, Ysengrin mène un combat désespéré à

coups de crocs : « triple galop » (l. 42), « se jet-

tent » (l. 43), « excite » (l. 44) et plus loin, « épée

tirée » (l. 46), « attaquer », « frapper » (l. 48), « com-

bat farouche » (l. 51), « coupe net » (l. 52), « mor-

dant » (l. 53), « mourrait de douleur » (l. 55) consti-

tuent le champ lexical de la violence.

7. Le texte ne donne aucune raison au comporte-

ment de Renart qui paraît, par pure méchanceté, se

réjouir du sort du loup.

8. Le comportement d’Ysengrin est héroïque, il se

défend jusqu’au bout, profite que l’épée vient de le

libérer pour s’enfuir, résiste à la douleur. On peut

deviner que, désespéré d’avoir laissé sa queue en

gage, il va chercher à obtenir réparation de la

méchanceté de Renart. Il peut chercher à se ven-

ger ou demander justice.

Pour conclure

9. Plus qu’un bon et un méchant, il y a une victime, un

peu stupide mais héroïque, et un beau parleur cruel

qui se joue de la stupidité et de l’avidité de sa victime.

10. La naïveté d’Ysengrin, l’habileté de Renart, le

loup si effrayant coincé dans la glace puis mutilé,

tout cela amuse.

ÉTUDE DE LA LANGUE

11. Orthographe Le passage correspond aux

lignes 16 à 18 : « Il s’installe alors […] de belle

façon ». Les mots qui n’ont pas changé sont :

« buisson », « glace », « fontaine », « tant que »,

« est », « glaçons ».

Dans « li seaus » (cas sujet), on reconnaît « le

seau », dans le « groing », le « groin », dans « piez »,

on reconnaît « pieds », dans « lors », « alors ». Le

seul mot disparu est « estraine ».

EXPRESSION

12. Écriture Le sujet suggère une vengeance

d’Ysengrin, qui peut avoir à cœur de porter atteinte

à la beauté et l’intégrité physique de Renart : ce

dernier peut être enduit de miel pour attirer les

abeilles, rasé entièrement, teint… Ce sujet peut

aussi être remplacé par le parcours d’oral, le pro-

cès de Renart (p. 152-153 du manuel).

76

© Magnard, 2006

p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 76

© Magnard, 2006

Séquence 5 77

TEXTE ÉCHO

Cet extrait de Pantagruel est à la fois un écho dans

le temps – puisque Rabelais a vécu et écrit au XVIe

siècle – et un écho dans le choix des moyens pour

provoquer le rire : comme dans l’extrait du Roman

de Renart, ce sont la ruse et la tromperie utilisées

par l’un des personnages qui réjouissent le lecteur.

Pour commencer

1. « Faire une farce » : tromper quelqu’un de façon

amusante, pour plaisanter. Nous avions caché le

cartable de notre sœur pour lui faire une farce, elle

n’était pas très contente !

« Jouer un bon tour » : faire quelque chose à quel-

qu’un en employant la ruse, la malice. En lui lais-

sant croire qu’ils avaient oublié son anniversaire, ils

lui ont joué un bon tour : la maison était pleine

d’amis lorsqu’il est rentré.

« Tendre un piège » : cacher quelque chose à quel-

qu’un pour l’amener à se dévoiler. En ne me disant

pas que Jeanne serait présente, il m’a tendu un

piège, m’obligeant à la revoir.

« Préparer une embuscade » : se cacher pour sur-

prendre l’ennemi. L’araignée dans sa toile prépare

une embuscade dans laquelle vont tomber de nom-

breuses mouches.

Des forces inégales

2. Les deux camps ennemis sont Pantagruel et ses

compagnons qui s’apprêtent à débarquer contre six

cent soixante chevaliers.

Sur le navire, on signale la présence, outre celle de

Pantagruel, de Panurge, d’Epistémon et de

Carpalim. C’est bien peu, comparé aux six cent

soixante chevaliers qui arrivent au grand galop.

3. Pantagruel est un géant, doté d’une force

impressionnante. Il a confiance dans ses possibili-

tés : « mais je vous les tuerai comme des bêtes,

fussent-ils dix fois autant. »(l. 5-6).

La ruse de Panurge

4. Panurge met en place un piège dans lequel vont

forcément tomber les cavaliers :

– D’abord, à l’aide de deux cordes fixées à un

treuil, il fait deux cercles, « l’un large, l’autre à l’in-

térieur de celui-ci. » (l. 12). Il remplit de paille et de

poudre à canon l’espace entre les deux cordes.

– Ensuite il laisse les chevaliers pénétrer sur le

navire, dans l’espace limité par les deux cordes.

– Puis, il donne l’ordre à Epistémon de tirer sur la

corde à l’aide du treuil : les cavaliers et leurs che-

vaux tombent.

– Enfin, Panurge met le feu à la traînée de poudre

grâce à la « grenade à feu » (l. 18) dont il s’était

muni, il enflamme la paille et « les fit tous brûler là

comme des âmes damnées. » (l. 36-37).

5. Panurge fait preuve d’inventivité lorsqu’il cons-

truit le piège à l’aide de tout ce qu’il trouve sur le

navire : corde, treuil, paille, poudre, grenade. Son

intelligence est rapide : il met le piège en place

sans hésitation. Il sait diriger ses compagnons :

« Enfants, attendez ici et offrez-vous à ces ennemis

franchement, obéissez-leur et faites semblant de

vous rendre : mais faites attention de ne pas entrer

à l’intérieur de ces cordes ; restez toujours

dehors. » (l. 13-15), « Alors il cria soudain à

Epistémon : “Tire ! Tire !” » (l. 30-31).

6. Dans les paroles de Panurge rapportées direc-

tement, on peut relever des phrases impératives :

« retirez-vous dans le navire » (l. 8), « Avancez vous

autres. » (l. 9), « Enfants, attendez ici et offrez-vous »

(l. 13), « obéissez-leur » (l. 14), « faites attention »

(l. 14-15), « restez » (l. 15), « Tire ! Tire ! » (l. 30-31).

Les verbes sont à l’impératif. Le personnage de

Panurge apparaît comme autoritaire, sachant et

ayant sans doute l’habitude de tenir le rôle du chef.

Des ennemis anéantis

7. Les chevaliers font preuve d’une grande naïveté,

d’un manque de discernement : ils se précipitent

sans analyser la situation : « En voyant cela les aut-

res approchèrent, pensant qu’on leur avait opposé

de la résistance à leur arrivée. » (l. 22-24).

8. Leur chute amuse le lecteur qui attendait de voir

comment le piège préparé par Panurge allait fonc-

tionner et qui s’attendait à le voir réussir. Lorsque

Panurge « les fit brûler là comme des âmes dam-

nées » (l. 36-37), la première réaction du lecteur

est de se réjouir de voir un seul homme vaincre un

si grand nombre de chevaliers. C’est un peu la vic-

toire de David contre Goliath, celle d’Ulysse sur le

Cyclope, celle du plus faible sur le plus fort… C’est

aussi la victoire de l’intelligence sur la sottise, de

la ruse sur la trop grande naïveté. Dans un deuxiè-

me temps, certains peuvent trouver que le sort des

chevaliers est bien cruel…

Pour conclure

9. a. Panurge est un homme intelligent qui, plutôt que

d’employer la force pour vaincre, lui préfère la ruse. Il

est présenté comme celui qui sait rassembler ses

compagnons pour les entraîner dans son projet.

b. Comme Renart, il se sort d’un mauvais pas en

employant la ruse. Comme lui (voir le texte précé-

dent de « La pêche aux anguilles », p. 138-139 du

manuel), il sait profiter de la naïveté de ses adver-

p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 77

saires. Comme lui, aussi, il est capable d’élaborer

un piège infaillible et, comme lui, enfin, il n’éprouve

aucune pitié pour ceux qui s’opposent à lui ou qui

ne sont pas de ses amis.

La comparaison avec Ulysse dans l’Odyssée, repo-

se sur la préférence des deux personnages pour

l’intelligence plutôt que la force. Ils utilisent tous

deux la ruse pour vaincre un ennemi qui apparaît

comme prêt à se laisser tromper par plus fin, plus

astucieux que lui. Tous deux apparaissent aussi

comme des chefs, sachant prendre les bonnes

décisions et convaincre leurs compagnons.

Les deux textes correspondent à un cliché du

roman de chevalerie, le départ au combat du preux

chevalier, morceau de bravoure tourné en dérision

dès le Moyen Âge. Le travail sur ces textes peut

s’effectuer en les lisant successivement ou en par-

tageant la classe en deux groupes, la conclusion

s’effectuant en commun.

LECTURE

Pour commencer

1. Pour saisir l’écart, source de comique, il est

nécessaire que les élèves aient en tête le modèle

du chevalier, fort, beau, agile, courageux, au service

des faibles.

Texte 1

2. Le portrait d’Aucassin commence par l’exclama-

tive ironiquement admirative : « Mon Dieu ! comme

lui allaient bien […] le milieu de la porte » (l. 2-6).

Grand, fort, élégant, bien bâti, le jeune homme cor-

respond aux critères physiques des chevaliers de

romans, les termes sont tous positifs.

3. et 4. Après un tel portrait, le lecteur s’attend à un

comportement exemplaire et héroïque d’Aucassin,

capable de croiser le fer avec plus d’adversaires, de

se jeter sans trembler dans la mêlée. Mais le deuxiè-

me paragraphe accumule les négations : « N’allez

pas vous imaginer […] ni […] pas le moins du

monde […] ne [ …] même pas » (l. 7-9). Elles mar-

quent l’opposition entre l’apparence et le comporte-

ment du jeune homme, tellement amoureux qu’il en

oublie tous ses devoirs, et surtout l’ironie de l’auteur

qui s’adresse directement au lecteur en démentant

ses attentes. « N’allez pas vous imaginer… » (l. 7).

5. Les verbes de pensée « songeait » (l. 7), « pen-

sait » (l. 10), « oubliait » (l. 10), ont pour sujet

Aucassin. Les verbes d’action « emporta » (l. 13),

« s’élança » (l. 14), « mettent » (l. 15), « empoignent »

(l. 16), « arrachent » (l. 16-17), « emmènent » (l. 17)

ont pour sujet le cheval ou les ennemis et Aucassin

pour objet. Ce changement de construction cor-

respond à la mise en œuvre dans le récit de l’échec

d’Aucassin : échec à se battre, échec à être che-

valier. Le jeune homme est un jouet passif. Du che-

valier, il ne montre que l’apparence.

Des chevaliers ridicules p. 142-143

3. La parodie du chevalier

78

© Magnard, 2006

p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 78

Texte 2

6. L’équipement de Trubert se compose de lances,

écu, éperons, arçon, heaume, cheval. Tout son équi-

pement semble animé d’une vie propre et échappe à

son contrôle, créant ainsi l’image d’un chevalier inex-

périmenté : il serre les jambes autour de son cheval

pour se retenir et son cheval « fait un bond de trente

pieds en avant » (l. 6-7) ; « Ses lances bringuebalent »

(l. 8), « son écu le heurte » (l. 8-9), son heaume « a

pivoté » (l. 13). Voilà un chevalier bien ridicule et en

grande difficulté !

7. Les spectateurs interprètent la demande de

Trubert comme signe de sa bravoure et de sa

valeur, comme l’indique « Tous se signent, émer-

veillés » (l. 3), alors que Trubert s’est surarmé par

crainte, pour mieux se protéger. C’est en fait un

signe de sa lâcheté.

Pour conclure

8. Aucassin et Trubert possèdent l’équipement du

chevalier, la prestance, mais le courage et la moti-

vation leur font cruellement défaut : ils sont les

jouets, non les acteurs des événements. L’ironie est

perceptible dans les deux textes : les deux auteurs

feignent d’admirer dans les premières lignes les

magnifiques chevaliers pour mieux les mettre en dif-

ficulté ensuite. Le comique de situation est souligné

par les comparaisons « Dieu n’a pas fait le lièvre

assez agile pour courir aussi vite qu’il l’emporte »

(texte 2, l. 10-11), la juxtaposition et l’accumulation

des actions marquent la vivacité de la scène.

ÉTUDE DE LA LANGUE

9. Vocabulaire Il tua des milliers d’ennemis / Elle

était plus belle qu’une déesse / Son cheval filait à

la vitesse de l’éclair / D’immondes pustules défi-

guraient son visage / Son épée creusa dans le roc

une profonde entaille / Il dévorait chaque matin

sandwichs, céréales, saucisses, œufs sur le plat,

tartines de confitures, sardines à l’huile…

10. Grammaire Le trésor : COD du verbe « empor-

ter » / un étrange personnage : sujet du verbe

« vivre » / les enfants : sujet du verbe « observer »

/ l’ : COD du verbe « observer » / ce portrait : sujet

du verbe « comporter ».

EXPRESSION

11. Écriture Le sujet propose de suivre la structu-

re du texte d’Aucassin pour faire ressortir le

contraste entre apparence et réalité. Certains des

procédés d’écriture pourront être imposés : accu-

mulation, exclamation, réflexion à l’intention du

lecteur…

LECTURE

Pour commencer

1. Les élèves penseront sans doute aux Fables (le

lion roi), aux dessins animés comme Shrek (le chat

botté voleur, le percepteur des impôts) et bien sûr

au Roman de Renart.

Des animaux symboliques

2. Les animaux sont réunis à la cour du roi, Sire

Noble, le lion, malade. Sont aussi présents Renart,

le renard (le goupil) qui joue les médecins,

Brichemer, le cerf, et Ysengrin, le loup, qui sont les

sujets du roi, ses barons. Les autres membres de

l’assistance ne sont pas nommés.

3. La peau du loup, sa pelisse, la hure du loup, les

babines de Renart, le bois de cerf, la patte du roi :

les personnages ont un aspect animal.

En revanche, ils se comportent comme des

humains : leurs gestes sont humains, ils désignent

de la patte, utilisent un couteau, sont soignés par

des médecins qui utilisent l’urinal pour le diagnos-

tic, vivent dans des habitats humains avec des por-

tes et des salles. Ils éprouvent des sentiments

humains : Renart veut se venger, Ysengrin est

épouvanté et bien évidemment tous parlent. Sous

des traits animaux, on se moque des humains,

l’animalité participe de la mise à distance.

Un remède étrange

4. Renart prétend avoir diagnostiqué la maladie du

roi en observant ses urines et il propose un remè-

de à base de peau de loup, de bois et de peau de

cerf dans le but de se venger. Finalement, il recourt

au remède plus traditionnel de l’ellébore qui délivre

le roi de son indigestion et de ses maux de ventre.

5. Le roi oblige les deux animaux à se plier à ses

ordres : il tente d’abord de les amadouer – « Mon

très cher ami » (l. 23) –, puis ordonne à ses gardes

d’agir. Il ne leur laisse aucune possibilité de se

dérober. C’est un souverain autoritaire.

6. Le roi guérit en pétant, en éternuant, en suant :

la grandeur royal perd de sa prestance, le roi n’est

plus qu’un vulgaire corps malmené. Ce dénoue-

ment ridiculise le roi et, de ce fait, amuse le lecteur.

Une critique du pouvoir féodal

p. 144-145

4. La satire de la société

Séquence 5 79

© Magnard, 2006

p075_090_S5 18/07/06 14:35 Page 79

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%